Die Kinder- und Jugendneuropsychologin Alba Martínez behandelt in diesem Artikel die Neuroentwicklungsstörungen aus einer Geschlechterperspektive.

1. Einleitung

Neuroentwicklungsstörungen, wie auf neuronup.com beschrieben, bilden eine heterogene Gruppe von Zuständen, die die kognitive, Verhaltens- und sozioemotionale Entwicklung bereits in frühen Lebensphasen beeinträchtigen. Trotz der Fortschritte in der Forschung besteht weiterhin eine erhebliche Lücke in Erkennung, Diagnostik und Behandlung dieser Störungen, wenn man sie aus einer Geschlechterperspektive betrachtet (Young et al., 2020).

2. Was sind Neuroentwicklungsstörungen?

Nach dem DSM-5-TR® (APA, 2022) umfassen Neuroentwicklungsstörungen Bedingungen wie die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die Autismus-Spektrum-Störung (ASS), intellektuelle Behinderung (IB), Kommunikationsstörungen, spezifische Lernstörung, motorische Störungen und Tic-Störungen, unter anderem.

Es handelt sich um biologisch bedingte Zustände, die die Entwicklung des Zentralnervensystems beeinflussen und sich bereits in den frühen Wachstumsphasen zeigen. Diese Veränderungen wirken sich direkt auf die Entwicklung von Funktionen wie Interaktion und sozialer Kognition, Sprache, Lernen oder Aufmerksamkeit aus.

Obwohl sie mit anderen Diagnosen koexistieren können, teilen sie eine grundlegende Eigenschaft: sie treten während der Entwicklung auf und bestehen über den gesamten Lebensverlauf fort. Aus diesem Grund sind Früherkennung und Intervention entscheidend, um die funktionale Beeinträchtigung zu verringern und die Anpassung an die Umwelt zu verbessern.

Trotzdem gibt es entscheidende Faktoren wie Geschlechtervorurteile oder den soziokulturellen Kontext, die direkt und indirekt Einfluss nehmen. Die Anerkennung der Bedeutung dieser kontextuellen und sozialen Komponenten fördert einen umfassenden Ansatz, der der Vielfalt gerecht wird.

Testen Sie NeuronUP 7 Tage kostenlos

Probieren Sie unsere verschiedenen Übungen, erstellen Sie Sitzungen oder arbeiten Sie remote mithilfe von Online-Sitzungen

3. Geschlechterunterschiede bei ASS, ADHS und intellektueller Behinderung

Die klinischen Erscheinungsformen von Neuroentwicklungsstörungen sind aus geschlechtlicher Sicht nicht neutral. Allerdings beruhen Forschung und klinische Praxis hauptsächlich auf männlichen Populationen, was zu einem verzerrten Verständnis und zu systematischer Unterdiagnostik bei Mädchen, Frauen und Personen mit vielfältigen Geschlechtsidentitäten beigetragen hat (Young et al., 2020; Lai et al., 2015).

Im Fall der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) kann die Präsentation die Identifizierung frühzeitiger Hinweise erschweren , die vom traditionellen klinischen Profil abweichen können (García y Reyes, 2025), Hinweise wie (Ruggieri et al., 2016):

- Weniger störendes Verhalten und größere Fähigkeiten zur sozialen Imitation (sogar manchmal größeres soziales Interesse).

- Camouflaging oder Masking und Anpassung an die Umgebung.

- Sozial besser akzeptierte eingeschränkte Interessen (wie Musikgruppen oder Serien).

- Gefällige Einstellungen und scheinbar besser regulierte Emotionen.

Bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wurde ein höherer Diagnosegrad bei Jungen beobachtet, teilweise weil:

- Äußerliches Verhalten wie Hyperaktivität oder Impulsivität eher erkannt wird — was das Stereotyp des „störenden Jungen, der durchfällt“ verstärkt.

- bei Mädchen die Symptome tendenziell eher internalisierend und weniger offensichtlich sind: Hyperaktivität kann zurückhaltend oder verbal auftreten, und Aufmerksamkeitsprobleme können mit mangelnder Motivation, Unreife oder emotionalen Aspekten (Angst, Depression usw.) verwechselt werden.

Wir finden auch Geschlechterunterschiede bei der intellektuellen Behinderung (IB), die wiederum oft mit stärker externalisierendem und störendem Verhalten identifiziert wird, was feinere Ausdrucksformen unsichtbar macht. Bei Frauen, Mädchen und/oder Personen mit diversen Identitäten sind häufiger:

- Internalisierende oder scheinbar adaptive Symptome, die fälschlicherweise auf mangelnde Anstrengung, Schüchternheit oder Abhängigkeit zurückgeführt werden können und eine angemessene frühe Diagnose verhindern.

Tatsächlich können Diagnosen zwischen den verschiedenen Neuroentwicklungsstörungen verwechselt werden, insbesondere bei weiblichen Profilen. Zum Beispiel werden Mädchen und Frauen im Spektrum häufig fälschlicherweise mit ADHS diagnostiziert, oder eine intellektuelle Behinderung kann Merkmale des Spektrums überdecken. Diese diagnostischen Verwechslungen stehen in engem Zusammenhang mit geschlechtsspezifischen Unterschieden in der klinischen Ausdrucksform dieser Störungen.

Zudem wird in Fällen, in denen ein Mädchen mit einer Neuroentwicklungsstörung eher externalisierendes Verhalten wie Hyperaktivität, Impulsivität oder störende Verhaltensweisen zeigt, dies oft als Hinweis auf einen schwereren Verlauf oder höhere Beeinträchtigung interpretiert. Allerdings spiegelt diese Bewertung nicht immer die klinische Realität wider, sondern wird durch Vorurteile, gesellschaftliche Erwartungen und Geschlechterstereotype darüber beeinflusst, wie Mädchen sich „verhalten sollten“.

Melden Sie sich

für unseren

Newsletter an

4. Geschlechterlücke bei der Diagnostik von Neuroentwicklungsstörungen

Historisch wurden klinische Modelle und diagnostische Kriterien hauptsächlich anhand von Studien entwickelt, die sich vorwiegend auf männliche Stichproben konzentrierten. Dies hat eine bedeutende Verzerrung bei der Erkennung der Symptomatik von Mädchen, Frauen und Personen mit vielfältigen Geschlechtsidentitäten erzeugt, was zu Unterdiagnostik oder verspäteter Diagnosestellung in dieser Population beiträgt.

Bezüglich der Prävalenzen schätzt das CDC (2023), dass ein Verhältnis von 4:1 zugunsten von Männern bei ASS und 3:1 bei ADHS besteht. Zwar ist es richtig, dass die Prävalenz von ASS in den letzten Jahren zugenommen hat, teilweise dank verbesserter diagnostischer Instrumente und Definitionen, einschließlich der Berücksichtigung der Geschlechterperspektive.

Dennoch macht die geringere Sichtbarkeit der Symptome die Geschlechterlücke in der Diagnostik deutlich. Infolgedessen erhalten viele Mädchen, Frauen und Personen mit vielfältigen Geschlechtsidentitäten fehlerhafte, verspätete Diagnosen oder werden überhaupt nicht diagnostiziert.

Die Lücke vergrößert sich noch, wenn weitere soziale Variablen berücksichtigt werden, wie sozioökonomischer Status, sexuelle Orientierung, Geschlechtsausdruck und andere, die die Sichtbarkeit dieser Bedingungen beeinflussen. Zum Beispiel stehen Jugendliche in Übergangsprozessen oder Kinder in Kontexten sozialer Verwundbarkeit vor größeren Herausforderungen und Hindernissen, um beurteilt zu werden und eine angemessene Behandlung zu erhalten.

Um diese Lücke anzugehen, braucht es einen kritischen Blick, Selbstreflexion als Fachpersonen, die Analyse der verwendeten diagnostischen Instrumente und kontinuierliche Weiterbildung, bei der die Geschlechterperspektive transversal integriert wird. So können wir zu einer gerechteren, sensibleren und bedürfnisorientierteren Versorgung gelangen.

4.1. Unterdiagnostizierte Neuroentwicklungsstörungen bei Frauen

Die direkte Folge dieser Lücke ist, dass viele Frauen, Mädchen und Personen mit diversen Identitäten keine Diagnose erhalten oder diese verspätet erfolgt. Unterdiagnostik führt zu fehlender angemessener Unterstützung in entscheidenden Entwicklungsphasen, was zu emotionalen Störungen, geringem Selbstwertgefühl, schulischem Versagen, Regulationsschwierigkeiten, weiteren komorbiden Störungen oder Problemen im Erwachsenenalter wie eingeschränktem Zugang zu Ressourcen oder beruflicher Integration führen kann (Rivière, 2018).

Bei Neuroentwicklungsstörungen erreichen viele Frauen das Erwachsenenalter, ohne diagnostiziert worden zu sein, oder werden fälschlicherweise mit Störungen wie Angst, Depression oder Borderline-Persönlichkeitsstörung etikettiert. Dieses diagnostische Überlappen kann zu ungeeigneten Interventionen führen, die das Leid und die soziale Ausgrenzung weiter verstärken.

Zum Beispiel zeigen im Fall der ASS, ADHS oder IB Forschungen, dass viele Mädchen Camouflaging- oder masking-Strategien und kompensatorische Mechanismen zeigen, die die Früherkennung erschweren (Hull et al., 2019). Diese Strategien umfassen zum einen das Kopieren von Körpersprache, Gesichtsausdrücken, Lernen über Filme, Bücher, KI und andere Quellen. Strategien zu nutzen, um Merkmale zu verbergen oder Interaktionen zu erzwingen, um sich an die Umgebung anzupassen.

4.2. Die Bedeutung der Früherkennung und die Auswirkungen verspäteter Diagnosen bei Mädchen und Jugendlichen

Frühe Diagnosen sind ein wichtiger Schutzfaktor. Eine rechtzeitige Intervention ermöglicht die Entwicklung spezifischer Strategien, die die Fähigkeiten von Menschen mit Neuroentwicklungsstörungen stärken und Komorbiditäten verhindern.

Bei Mädchen kann eine verspätete Diagnose insbesondere in der Adoleszenz schwerwiegende Folgen haben, wenn soziale und emotionale Anforderungen zunehmen. Außerdem kann das fehlende Verständnis für das eigene Funktionieren die Identitätsbildung und die Entwicklung des Selbstkonzepts negativ beeinflussen.

Generell sind diese Unterschiede nicht nur rein neurobiologische Faktoren, sondern werden durch gesellschaftliche und geschlechtsspezifische Erwartungen moduliert, die die klinische Wahrnehmung der Symptome von Neuroentwicklungsstörungen beeinflussen. Häufig verlangt das Umfeld eine konstante Anpassung, die einen andauernden Mehraufwand bedeutet und Komorbiditäten oder assoziierte Probleme hervorrufen kann, die die Grunderkrankung verschleiern, wie geringes Selbstwertgefühl, Selbstverletzungen, Essstörungen (ES), Persönlichkeitsstörungen oder andere sekundäre klinische Bilder.

Tatsächlich ist eine der Komorbiditäten, die heutzutage täglich in Ambulanzen für psychische Gesundheit festgestellt wird und dadurch die Diagnose verzögern kann, die Verwechslung oder das Auftreten einer Neuroentwicklungsstörung mit einer Essstörung (ES). Merkmale wie kognitive Rigidität, sensorische Empfindlichkeiten oder hyperaktive Verhaltensweisen können als typisch für eine Essstörung fehlinterpretiert werden und nicht als Ausdruck einer zugrunde liegenden Neuroentwicklungsstörung (Tchanturia, 2017).

Hunderte von Übungen für kognitives Training für Fachkräfte

5. Neuropsychologische Diagnostik mit Geschlechterperspektive

Die neuropsychologische Untersuchung ist ein zentrales Instrument für Diagnostik und Interventionsplanung. Wenn sie jedoch die Geschlechterperspektive nicht einbezieht, kann sie dazu beitragen, bestehende Verzerrungen und Lücken zu verstärken.

Diagnostik mit Geschlechterperspektive bedeutet, über traditionelle Tests hinauszugehen: es geht nicht nur darum, Gedächtnis, Aufmerksamkeit oder Sprache zu messen, sondern auch zu verstehen, wie Mädchen, Frauen und Personen mit diversen Identitäten Symptome unterschiedlich ausdrücken oder verschleiern können.

In der Praxis bedeutet das:

- Qualitative Beobachtungen einbeziehen,

- Verhalten in natürlichen Kontexten beobachten,

- Interviews mit der Familie und den Lehrkräften führen,

- die schulische und soziale Vorgeschichte prüfen,

- und Instrumente verwenden, die sich nicht auf das „männliche“ oder prototypische Profil beschränken und sich an unterschiedliche kognitive Stile anpassen.

5.1. Wie man die Geschlechterperspektive in die neuropsychologische Untersuchung integriert

Einige Strategien zur Integration dieser Perspektive sind:

- Einsatz flexibler diagnostischer Kriterien: Nicht davon ausgehen, dass das Fehlen typischer Verhaltensweisen eine Diagnose ausschließt, wenn andere relevante Hinweise vorliegen. Zum Beispiel bedeutet beim ADHS eine erlernte Organisationsfähigkeit nicht automatisch das Fehlen von Aufmerksamkeitsproblemen.

- Internalisierende Symptome berücksichtigen: Anzeichen wie soziale Ängstlichkeit, mentale Erschöpfung oder Isolation, die bei Mädchen häufiger vorkommen, ernst nehmen.

- Bewertung von Camouflage-Strategien: Verhaltensweisen erkennen, die darauf abzielen, Schwierigkeiten zu verbergen, wie das Nachahmen sozialer Verhaltensweisen, das Vermeiden von Konflikten, übermäßiges Lernen zur Kompensation von Leseschwierigkeiten oder das Vermeiden von Aufgaben, die anhaltende Aufmerksamkeit erfordern.

- Aktive Einbeziehung der Familie und des schulischen Umfelds: Verschiedene Perspektiven über das alltägliche Funktionieren der untersuchten Person einholen (z. B. „kam erschöpft aus der Schule“, „machte Listen und Sammlungen über Tiere oder Musikgruppen“, „vermeidet lautes Vorlesen“, „ist die letzte, die den Unterricht verlässt“).

- Instrumente und Überprüfung psychometrischer Tests einbeziehen: neue Algorithmen oder Normierungen überprüfen, Fragebögen wie das Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q) zur Erfassung von Tarnungsstrategien einsetzen oder sozioemotionale Kompetenzen mit Instrumenten wie der Social Responsiveness Sclae SRS-2 (Constantino et al., 2012) und Skalen zur adaptiven Verhaltensbeurteilung bewerten.

5.2. Geschlechtsspezifisch angepasste neuropsychologische Interventionsstrategien

Nachdem die Diagnose gestellt wurde, ist es wichtig, dass die Intervention auch Geschlechterunterschiede und die Besonderheiten jeder Person berücksichtigt. Die Strategien müssen personalisiert sein, das Selbstwertgefühl, authentische soziale Fähigkeiten und die emotionale Selbstregulation fördern, dabei traditionelle Rollen vermeiden, die die Autonomie einschränken, und berücksichtigen, wie Geschlecht und gesellschaftliche Erwartungen wirken.

Für Mädchen und Jugendliche ist es entscheidend, ihre Erfahrungen anzuerkennen und Überlastungen durch Camouflage oder überhöhte Selbstanforderungen zu vermeiden. Zum Beispiel: Wenn eine Schülerin mit ADHS schulische Aufgaben erfüllt, aber erschöpft nach Hause kommt, sollte die Intervention Training in Belastungsregulation und aktive Pausen beinhalten, nicht nur Organisationsstrategien.

- Bei der ASS kann eine Jugendliche, die sozial kompetent wirkt, Erschöpfung durch nachahmende Strategien erleben; daher sollte man adaptive soziale Fähigkeiten und Angstbewältigung fördern.

- Bei Lernschwierigkeiten kann eine Schülerin, die zusätzlich Stunden investiert, benötigen, die Lesegeschwindigkeit neu zu trainieren und visuelle Zusammenfassungen zu nutzen, um Überlastung zu vermeiden.

- Bei IB kann eine junge Person, die im Klassenraum autonom zu sein scheint, außerhalb dieses Umfelds mehr Unterstützung bei Planung und Ausführung von Aufgaben benötigen; Ziel ist es, Autonomie zu fördern und Überbehütung zu vermeiden.

Die Zusammenarbeit mit Familie und Schule muss sich in konkreten Maßnahmen niederschlagen (angepasste visuelle Tagespläne, Routinen zur Förderung exekutiver Funktionen, Strategien zur emotionalen Selbstregulation) und in einem Feedback, das sich auf den tatsächlichen Fortschritt richtet, nicht auf Verhaltensstereotype.

6. Die Bedeutung einer geschlechtsspezifisch differenzierten Intervention

Die Gestaltung geschlechtsspezifisch differenzierter Interventionen bedeutet anzuerkennen, wie der soziale und kulturelle Kontext die Erlebnisweise von Neuroentwicklungsstörungen moduliert. Mädchen können sich gedrängt fühlen, „dazu zu passen“ und ihre Schwierigkeiten zu verbergen, was emotionale Erschöpfung, Probleme der Selbstregulation und komorbide Störungen hervorrufen kann.

- Bei der ASS bedeutet dies, echte soziale Fertigkeiten zu trainieren;

- bei der ADHS Energie und Aufmerksamkeit so zu steuern, dass Erschöpfung vermieden wird;

- bei IB die Autonomie zu stärken, ohne zu überbehüten; und bei Lernstörungen technologische Hilfen mit Anerkennung der geleisteten Anstrengung zu kombinieren.

Eine Intervention mit Geschlechterfokus fördert emotionale Unterstützungsumfelder, sichere Räume für Identitätsentwicklung und soziale Netzwerke, die das Wohlbefinden begünstigen. Die Intervention soll stärken, einen sicheren Raum für Identitätsentwicklung schaffen und funktionale Ressourcen fördern, nicht nur Defizite kompensieren.

Die tägliche Herausforderung für Kliniker, Lehrkräfte und Familien besteht darin, subtile Hinweise zu erkennen, die durch Geschlechterstereotype verdeckt werden können. Diese Perspektive in die tägliche Praxis zu integrieren ermöglicht es, Ungleichheiten sichtbar zu machen und zu sensibleren, wirksameren und inklusiveren Interventionen vorzudringen, wobei bedacht werden muss, dass das Sichtbare nicht immer die gesamte Realität widerspiegelt.

7. Wie NeuronUP die personalisierte Intervention bei Neuroentwicklungsstörungen unterstützen kann

NeuronUP ermöglicht mit seinem umfangreichen Aktivitätenkatalog, Interventionen an die individuellen Bedürfnisse anzupassen, wobei das neuropsychologische Profil und der Lernstil jeder Person berücksichtigt werden.

Die Integration in die Praxis erleichtert die Anpassung der Intervention an jedes Profil und fördert ein dynamisches, inklusives und vorurteilsfreies therapeutisches Umfeld, das insbesondere das Potenzial der Nutzerinnen und Nutzer optimiert.

Mit NeuronUP können Fachpersonen:

- Flexible Interventionsprogramme entwerfen, die an das kognitive und emotionale Profil angepasst sind.

- Den Fortschritt kontinuierlich überwachen, was schnelle und individuelle Anpassungen ermöglicht.

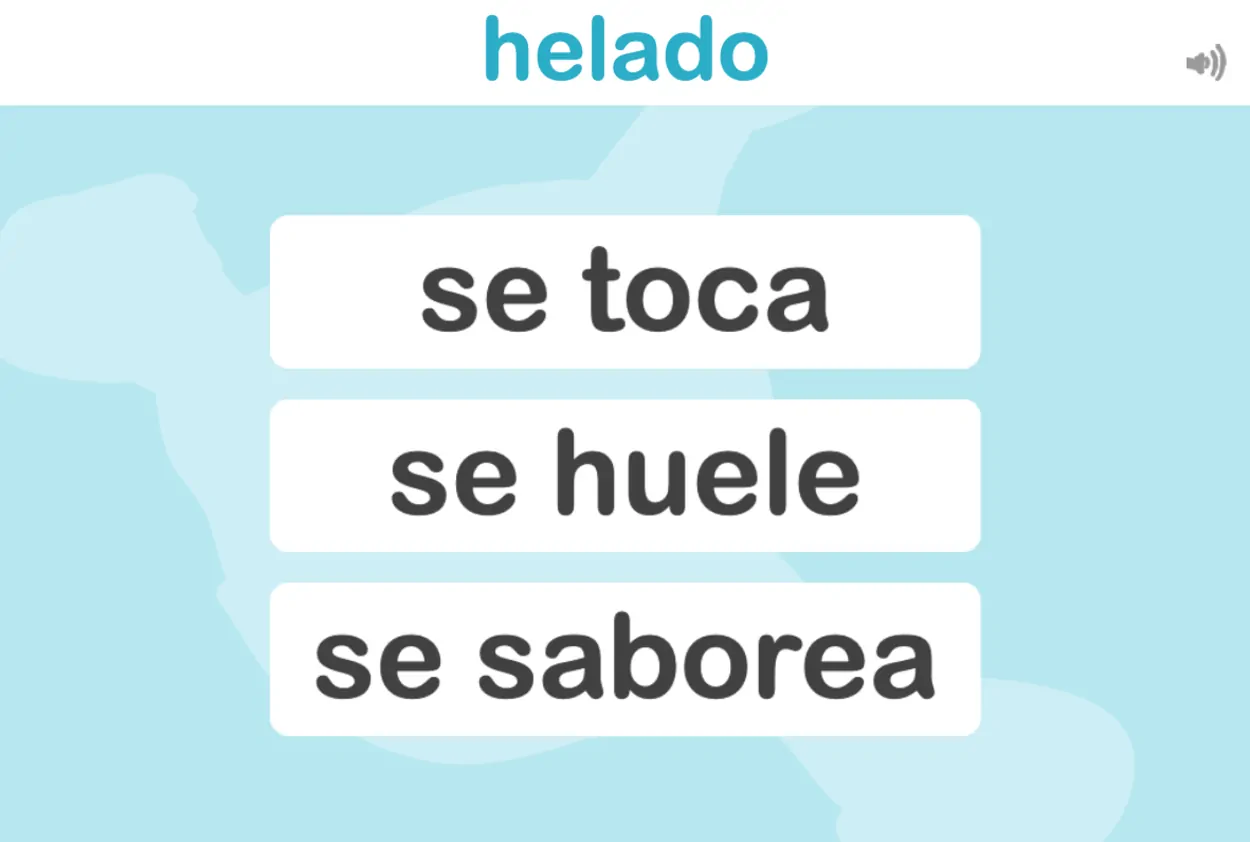

- Spezifische Aktivitäten auswählen, um exekutive Funktionen, Aufmerksamkeit, Sprache oder soziale Kognition zu fördern, abgestimmt auf das individuelle Leistungsniveau.

- Ansprechende Inhalte anwenden, die die Motivation erhöhen, dabei geschlechtsspezifische Verzerrungen reduzieren, die Stereotype reproduzieren könnten, und die aktive Beteiligung aller Profile fördern.

8. Fazit

Neuroentwicklungsstörungen sind komplexe Realitäten, die keineswegs homogen auftreten, sondern stark von biologischen, sozialen und kulturellen Faktoren beeinflusst werden, darunter das Geschlecht. Diese Unterschiede zu ignorieren bedeutet nicht nur, diagnostische und interventionsbezogene Verzerrungen aufrechtzuerhalten, sondern vielen Menschen auch die Unterstützung vorzuenthalten, die einen bedeutenden Unterschied in ihrem Lebensverlauf machen könnte.

Zu lange blieb die Stimme von Mädchen, Frauen und Personen mit diversen Identitäten im Hintergrund, verzerrt durch eine klinische Perspektive, die von Stereotypen und Erwartungen gefiltert wurde. Täglich stehen sie vor einer doppelten Herausforderung: mit den spezifischen Schwierigkeiten ihrer Kondition umzugehen und zugleich in einer Umgebung zu funktionieren, die ihre Bedürfnisse oft unsichtbar macht oder ihre Signale falsch interpretiert und sie „verloren“ fühlen lässt.

Die Integration der Geschlechterperspektive hilft uns, das Unsichtbare zu sehen und zu lernen, das wahrzunehmen, was häufig übersehen wird: zu erkennen, dass ein gefälliges Lächeln große Erschöpfung verbergen kann, dass Schweigen ein Zeichen innerer Kämpfe sein kann und dass das „scheint sich gut anzupassen“ oder „man merkt es ihr nicht“ einen hohen emotionalen Preis implizieren kann. Sie in unseren Alltag zu integrieren ist eine ethische und berufliche Verpflichtung.

Auf diesen inklusiveren Ansatz hinzuarbeiten bedeutet nicht, von Betroffenen zu verlangen, anders zu funktionieren, sondern ihnen zu ermöglichen, so zu sein, wie sie sind, und Umgebungen zu schaffen, die ihr Wohlbefinden fördern. Das erfordert, dass wir uns hinterfragen, kritisch sind, lernen und zuhören, was manchmal nicht laut ausgesprochen wird. Neuroentwicklungsstörungen sprechen nicht nur eine Sprache: sie äußern sich mit Akzenten, Nuancen und Schweigen, die uns entgehen können, wenn wir nicht genau hinhören.

Bibliografía

- Asociación Americana de Psiquiatría. (2022). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5.ª ed., revisión de texto).

- CDC. (2023). Data and Statistics on Autism Spectrum Disorder. Centers for Disease Control and Prevention.

- Constantino, J. N., & Gruber, C. P. (2012). Social Responsiveness Scale – Second Edition (SRS-2). Western Psychological Services.

- García, G. F., & Reyes, M. H. (2025) Diagnóstico del trastorno del espectro autista con perspectiva de género. Elementos 138 11-116

- Hull, L., Mandy, W., Lai, M. C., Baron-Cohen, S., Allison, C., Smith, P., & Petrides, K. V. (2019). Development and validation of the camouflaging autistic traits questionnaire (CAT-Q). Journal of autism and developmental disorders, 49, 819-833.

- Lai, M.-C., Lombardo, M. V., & Baron-Cohen, S. (2015). Sex/gender differences and autism: setting the scene for future research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(1), 11–24. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.10.003

- Rivière, A. (2018). El desarrollo del autismo: una perspectiva evolutiva y neuropsicológica. Autismo Ávila.

- Ruggieri, V. L., & Arberas, C. L. (2016). Autismo en las mujeres: aspectos clínicos, neurobiológicos y genéticos. Rev Neurol, 62(supl 1), S21-26.

- Tchanturia, K., Leppanen, J., & Westwood, H. (2017). Characteristics of autism spectrum disorder in anorexia nervosa: A naturalistic study in an inpatient treatment programme. Autism, 23(1), 123–130. https://doi.org/10.1177/1362361317722431

- Young, S., Moss, D., Sedgwick, O., Fridman, M., & Hodgkins, P. (2020). A meta-analysis of the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in incarcerated populations. Psychological Medicine, 45(2), 247–258.

Häufig gestellte Fragen zur Geschlechterperspektive und Neuroentwicklungsstörungen

1. Was sind Neuroentwicklungsstörungen?

Neuroentwicklungsstörungen sind biologisch bedingte Zustände, die die Entwicklung des Zentralnervensystems bereits in frühen Phasen beeinflussen und Funktionen wie Aufmerksamkeit, Sprache, soziale Interaktion und Lernen beeinträchtigen. Dazu gehören die Autismus-Spektrum-Störung (ASS), die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), die intellektuelle Behinderung (IB), Kommunikations- und Lernstörungen.

2. Warum ist die Geschlechterperspektive bei der Diagnostik von ASS und ADHS wichtig?

Die Geschlechterperspektive ermöglicht die Erkennung von Unterschieden in der Symptompräsentation zwischen Mädchen und Jungen und verhindert, dass weniger sichtbare Hinweise übersehen werden. Bei Mädchen können ASS und ADHS mit weniger störendem Verhalten und mehr internalisierenden Symptomen erscheinen, was zur Unterdiagnostik beiträgt.

3. Welche ASS-Symptome bei Mädchen können übersehen werden?

Einige Hinweise sind Camouflaging oder Masking, sozial akzeptierte eingeschränkte Interessen, gefällige Einstellungen, Imitationsfähigkeiten im Sozialverhalten und scheinbar regulierte Emotionen. Diese Merkmale können die Früherkennung erschweren, wenn nur traditionelle klinische Profile berücksichtigt werden.

4. Was ist Camouflaging oder Masking bei ASS und warum erschwert es die Diagnostik?

Camouflaging oder Masking ist eine bewusste oder unbewusste Strategie, um soziale oder sensorische Schwierigkeiten zu verbergen. Bei Mädchen und Frauen mit ASS kann dies das Kopieren von Gesten, das Auswendiglernen sozialer Skripte oder das Erzwingen von Interaktionen umfassen. Dies verzögert die Diagnose und erhöht das Risiko für Erschöpfung und emotionale Komorbiditäten.

5. Welche Folgen hat eine verspätete Diagnose bei Mädchen mit Neuroentwicklungsstörungen?

Eine verspätete Diagnose kann zu geringem Selbstwertgefühl, schulischem Misserfolg, Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation, Essstörungen (ES), Angst, Depression und vermindertem Zugang zu angemessener Bildungs- und sozialer Unterstützung führen.

6. Welche Instrumente helfen bei einer Diagnostik mit Geschlechterperspektive?

Neben angepassten neuropsychologischen Tests wird der Einsatz von Fragebögen wie dem Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q) zur Erfassung von Tarnungsstrategien und der Social Responsiveness Scale – Second Edition (SRS-2) zur Bewertung sozioemotionaler Kompetenzen empfohlen.

7. Wie kann NeuronUP bei der personalisierten Intervention helfen?

NeuronUP ermöglicht die Gestaltung kognitiv stimulierender Programme, die an das Profil jeder Person angepasst sind, und die Auswahl spezifischer Aktivitäten für exekutive Funktionen, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und soziale Kognition. Dies erleichtert vorurteilsfreie Interventionen, die auf die realen Bedürfnisse von Mädchen, Frauen und Personen mit vielfältigen Geschlechtsidentitäten abgestimmt sind.

Wenn Ihnen dieser Artikel über die Neuroentwicklungsstörungen aus einer Geschlechterperspektive gefallen hat, interessieren Sie sich vielleicht für diese Artikel von NeuronUP:

„Dieser Artikel wurde übersetzt. Link zum Originalartikel auf Spanisch:“

Trastornos del neurodesarrollo y perspectiva de género: claves para un diagnóstico e intervención más equitativos

Die Symptome der Depression aus kognitiver Sicht

Die Symptome der Depression aus kognitiver Sicht

Schreiben Sie einen Kommentar