Default Mode Network (DMN) kann als Basislinie neuronaler Aktivität [1] definiert werden, die auftritt, wenn die Person Gedanken hat, die nicht auf ein Ziel gerichtet sind. Es wurde anhand der Variationsgrade im Sauerstoffverbrauch verschiedener Gehirnregionen entdeckt, die aktiviert wurden, wenn die Menschen an „nichts Besonderes“ dachten (das ist wichtig). Ein weiterer Faktor, der zur Untersuchung dieses Netzwerks verwendet wurde, ist die Synchronizität (der Grad der Koordination der von Neuronen ausgesendeten Frequenzen infolge ihrer elektrischen Aktivität). Um eine Analogie zu verwenden: Stellen Sie sich vor, alte Radiosender senden auf derselben Frequenz (oder auf mehreren, die sich koppeln) und schalten sich gleichzeitig ein, um in großem Maßstab zu kommunizieren.

Im typischen DMN-Experiment werden die Probanden gebeten, die Augen zu schließen und an nichts Konkretes zu denken, sondern einfach wach zu bleiben. Dann werden Aufnahmen mittels Magnetresonanztomographie (oder anderen Techniken) der relevanten Gehirnregionen gemacht. Anschließend werden die Probanden gebeten, eine Aufgabe auszuführen, die zielgerichtetes Denken und/oder Verhalten erfordert (eine exekutive Anforderung).

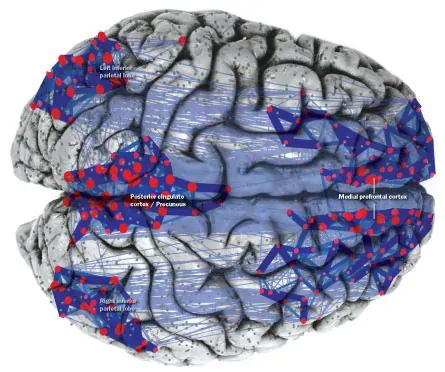

Das sind die Bereiche, die im „Ruhezustand“ (DMN) aktiviert werden:

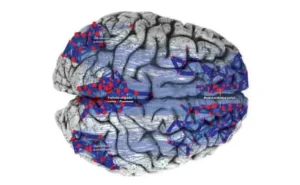

Im Bild sehen wir, dass neben den dunkelblauen Bereichen auch schwach ausgeprägte Strukturen diese Zonen verbinden. Dabei handelt es sich um Bahnen weißer Substanz, die uns erkennen lassen, dass sich die Netzwerke des Gehirns als sogenannte „Small-World“-Netzwerke konfigurieren: dezentral verteilte und großflächig vernetzte Zentren im Gehirn. Diese Netzwerke entwickeln sich mit der Reifung; in den ersten Lebensjahren weisen sie nicht so viel Kohäsion auf [2]. Zu den aktivierten Bereichen gehören:

– Der mediale präfrontale Kortex, ein Bereich, in dem unter anderem die Brodmann-Areale 9 und 10 liegen. Diese beiden Areale wurden mit der Repräsentation unserer Persönlichkeit und der sozialen Kognition in Verbindung gebracht.

– Der Precuneus (ventral), in Verbindung mit dem episodischen Gedächtnis, dem Bewusstsein und dem Selbst. Ebenfalls mit visuokonstruktiven Fähigkeiten.

– Der untere Parietallappen, in Verbindung mit Sprache, Körperbild und Emotionswahrnehmung. Ebenfalls mit der räumlichen Repräsentation.

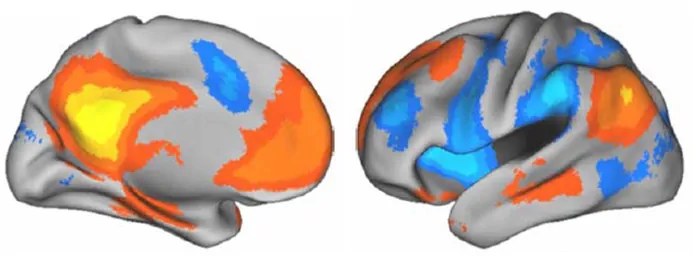

Wenn man die Gehirnaktivität in beiden Situationen kontrastiert (wenn man „an nichts denkt“ vs. wenn man einen zielgerichteten Gedanken/Problemlösungsprozess hat), erhält man ein ähnliches Bild wie oben. Die blauen Bereiche entsprechen den aktivierten Regionen, wenn die Person eine Aufgabe ausführt (Arbeitsnetzwerk). Die orangefarbenen Bereiche wären das DMN. Interessant ist, dass die Ausführung der exekutiven Aufgabe mit einer korrekten Aktivierung des Arbeitsnetzwerks („blau“) und einer korrekten Abschwächung (die nicht bis zur Deaktivierung reicht) des DMN („orange“) korreliert. Haben wir hier ein Beispiel für die gesuchte „Doppelte Dissoziation“ in der Neuropsychologie?

Denken Sie an nichts Konkretes?

Tatsächlich, wenn der Forscher dazu auffordert, für einen bestimmten Zeitraum an nichts Konkretes zu denken, tun wir dabei etwas. Zunächst verlieren wir nicht unser Selbstbewusstsein. In der Regel berichten die Versuchspersonen während dieser experimentellen Bedingung, dass sie an sich selbst (Selbst, Persönlichkeit), an Dinge, die sie erledigen müssen (prospektives Gedächtnis) oder an Ereignisse, die ihnen passiert sind (episodisches Gedächtnis) denken. Sogar an abstrakte Konzepte (semantische Konzepte), die mehr oder weniger miteinander verbunden sein können.

Welchen Zusammenhang hat das DMN mit Alzheimer?

Alzheimer ist ein Disconnection-Syndrom der Neuronen. Diese Disconnection betrifft die Small-World-Netzwerke und deren großräumige Kommunikation. Im Fall des DMN wird die Integrität des Netzwerks durch den Abbau des posterioren cingulären Kortex beeinträchtigt und damit die Konnektivität zwischen dem medialen Frontalkortex und dem inferioren Parietallappen. Die Folge ist eine fehlgeleitete Aktivierung des DMN, aber es entstehen auch „längere“ und dadurch weniger effiziente Netzwerke (abhängig von der verwendeten Untersuchungsmethode). Sporns [3] erwähnt zudem, dass der Precuneus ein besonders anfälliger Bereich für die Ablagerung von Amyloid-Protein ist. Der Verlust der Integrität des DMN ist ein Biomarker bei Alzheimer.

Die kognitive Folge davon ist die Unfähigkeit, die zuvor genannten kognitiven Inhalte zu verknüpfen: gezielte Gedächtnissuche, Verlust räumlicher Schemata – sowohl körperlicher als auch nicht-körperlicher –, Verlust abstrakter Konzepte, Verlust der Persönlichkeit. All dies geschieht schrittweise.

Welchen Zusammenhang hat das DMN mit Schizophrenie?

Schizophrenie kann als ein Disconnection-, Desintegrations- und Desynchronisationssyndrom konzeptualisiert werden. Man kann dies in fronto-temporalen Verbindungen sehen, bedingt durch strukturelle Defizite, aber auch durch Konnektivitätsstörungen der weißen Substanz auf großer Skala und in Small-World-Netzwerken. Die „Materialisierung“ davon zeigt sich in verschiedenen kognitiven Aspekten. Nicht nur im Arbeitsgedächtnis. Auch eine Sprachdisconnection (Mutismus, Eindringen von Grübeln während der Aufgabenbearbeitung, Ekolalie, zerfasertes Sprechen etc.), der Persönlichkeit, des Bewusstseins, des Denkens oder des Körperschemas.

In der Schizophrenie gibt es auch Störungen der Effizienz großräumiger Gehirnnetzwerke. Welchen Effekt hat das auf das DMN? Er ist zweifach. Es tritt ein Defizit bei der Hemmung des DMN auf. Und wenn eine fehlerhafte Unterdrückung des DMN vorliegt, funktioniert das „Arbeitsnetzwerk“ nicht richtig [4]. Daraus könnten zum Beispiel die bei einigen Schizophrenen typischen Intrusionen während der Ausführung von Alltagsaktivitäten entstehen.

Welchen Zusammenhang hat das DMN mit Autismus?

Im Autismus lässt sich im Allgemeinen ebenfalls eine fehlerhafte Unterdrückung des DMN feststellen, neben einer insgesamt niedrigen Aktivität dieses Netzwerks und armen Prozessen der Selbstbezugnahme. Außerdem, und im Gegensatz zu den vorherigen Syndromen, könnte ein entgegengesetztes Profil auftreten, bei dem die Small-World-Netzwerke überkonnektiert sind und es so zu keiner Differenzierung großräumiger Netzwerke kommt. Dies führt zu einem Verlust der Integration von Prozessen, an denen diese Netzwerke beteiligt sind.

Weitere Informationen:

[1] Raichle, M. E., MacLeod, A. M., Snyder, A. Z., Powers, W. J., Gusnard, D. A., & Shulman, G. L. (2001). A default mode of brain function. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(2), 676–682. doi:10.1073/pnas.98.2.676

[2] Fair, D. A., Cohen, A. L., Dosenbach, N. U. F., Church, J. A., Miezin, F. M., Barch, D. M., Raichle, M. E., et al. (2008). The maturing architecture of the brain’s default network. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(10), 4028–4032. doi:10.1073/pnas.0800376105

[3]Sporns, O. (2011) Networks of the Brain. Ed. MIT

[4] Whitfield-Gabrieli, S., Thermenos, H. W., Milanovic, S., Tsuang, M. T., Faraone, S. V., McCarley, R. W., Shenton, M. E., et al. (2009). Hyperactivity and hyperconnectivity of the default network in schizophrenia and in first-degree relatives of persons with schizophrenia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(4), 1279–1284. doi:10.1073/pnas.0809141104

Melden Sie sich

für unseren

Newsletter an

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

La red en reposo. Implicaciones en Alzheimer, esquizofrenia y autismo

Kognitive Rehabilitation für Menschen mit Alzheimer

Kognitive Rehabilitation für Menschen mit Alzheimer

Schreiben Sie einen Kommentar