Wenn in einer oder mehreren Phasen der Entwicklung des Nervensystems Funktionsstörungen auftreten, entstehen die sogenannten kindlichen Neuroentwicklungsstörungen. Diese Störungen gehen mit anderen medizinischen und emotionalen Erkrankungen einher oder treten gemeinsam mit ihnen auf, insbesondere mit neuropsychologischen Beeinträchtigungen.

Dieser Beitrag konzentriert sich darauf, die neuropsychologischen Folgen einiger kindlicher Neuroentwicklungsstörungen zu beschreiben. Anschließend wird von jeder Kategorie mindestens eine kindliche Neuroentwicklungsstörung dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf den daraus resultierenden neuropsychologischen Auswirkungen liegt.

Kindliche Neuroentwicklungsstörungen

Kindliche Neuroentwicklungsstörungen sind vielfältig und werden insbesondere anhand verschiedener auslösender Faktoren definiert. Diese Faktoren sind: die Ursache, das Alter bei Auftreten und/oder Erkennung sowie die Symptomatik. Außerdem gibt es weitere Schlüsselaspekte in der Definition kindlicher Neuroentwicklungsstörungen, wie zum Beispiel das Alter der Mutter, mögliche Komplikationen während der Schwangerschaft, die Genetik sowie das peri- und postnatale Umfeld.

Die Klassifikation, der mehrere Autoren zustimmen, umfasst:

- Spezifische kindliche Neuroentwicklungsstörungen. Diese werden im DSM-V (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen) aufgeführt. Dazu gehören unter anderem ADHS, Kommunikationsstörungen und Autismus-Spektrum-Störungen (ASS).

- Früh einsetzende kindliche Neuroentwicklungsstörungen. Dazu zählen beispielsweise Anenzephalie, Hydrozephalus usw.

- Kindliche Neuroentwicklungsstörungen durch genetische Variationen. Zum Beispiel Down-Syndrom, Williams-Syndrom und Angelman-Syndrom.

- Schließlich kindliche Neuroentwicklungsstörungen durch Umweltfaktoren, wie etwa das fetale Alkoholsyndrom oder eine Embryopathie durch Valproinsäure.

Viele Studien widmen sich der Beschreibung der neuropsychologischen Effekte der erstgenannten Gruppe kindlicher Neuroentwicklungsstörungen aufgrund ihres engen Bezugs zur Kognition. Die Literatur zur Neuropsychologie der übrigen Neuroentwicklungsstörungen ist hingegen weniger umfangreich, obwohl Neuropsychologen diese Symptomatik kennen sollten, um den Patienten eine ganzheitliche Behandlung zu bieten.

Spezifische kindliche Neuroentwicklungsstörungen

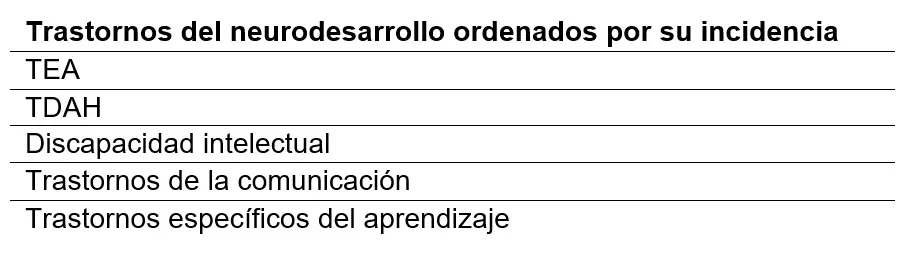

Seit einigen Jahren gibt es zahlreiche Arbeiten zu den neuropsychologischen Effekten, die mit zerebralen Störungen bei Kindern einhergehen. Das ASS ist eine der am intensivsten untersuchten kindlichen Neuroentwicklungsstörungen sowohl in der klinischen Praxis als auch in der Forschung, insbesondere in einkommensstarken Ländern wie Spanien. Tabelle 1 bietet eine Übersicht über die wichtigsten in dieser Gruppe enthaltenen Neuroentwicklungsstörungen nach Häufigkeit. Demnach sind das ASS und das ADHS am weitesten verbreitet.

ASS und seine assoziierten neuropsychologischen Effekte

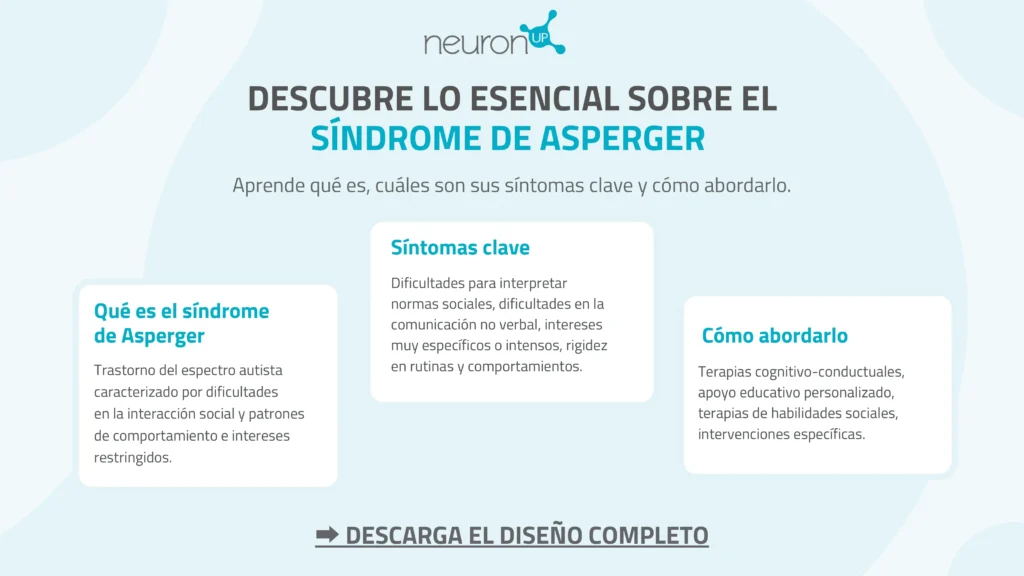

Zusammen mit ADHS ist das ASS die am weitesten verbreitete kindliche Neuroentwicklungsstörung in Spanien. Unter diesem Begriff werden heute verschiedene Störungen zusammengefasst, insbesondere Autismus, die nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung und das Asperger-Syndrom.

Obwohl die Hauptursache dieser Diagnosen derzeit nicht bekannt ist, konzentrieren sich die wichtigsten Hypothesen auf die genetische Ursache. Aus diesem Grund weist das ASS eine hohe Spezifität als Störung und eine große Individualität beim Patienten auf. Das heißt, es zeigt eine charakteristische Symptomatik, die es von anderen kindlichen Neuroentwicklungsstörungen leicht abgrenzt. Allerdings gibt es keine zwei identical Patienten mit ASS, da die persönliche Entwicklung des Kindes, die Unterstützung (familiär, schulisch, sozial usw.) und das Vorhandensein bzw. Fehlen einer geistigen Behinderung modulierende Faktoren für die Entwicklung des ASS sind. Dies sollte bei der Behandlung jedes einzelnen Patienten berücksichtigt werden. Trotz der Einzigartigkeit jedes ASS-Patienten wird die Diagnose meist frühgestellt, zwischen 12 und 24 Monaten. Der Diagnostikprozess umfasst körperliche medizinische Untersuchungen, genetische Bewertungen sowie den Einsatz einer neuropsychologischen und psychosozialen Testbatterie.

Andererseits betreffen die häufigsten neuropsychologischen Effekte beim ASS vor allem die Kommunikation, einschließlich Denken und Sprache. Zudem sind einige visuell-motorische Fähigkeiten sowie die exekutiven Funktionen beeinträchtigt. Es sollte daher ein umfassendes neuropsychologisches Bewertungsprotokoll angewendet werden, um festzustellen, welche kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt oder erhalten sind. Bezüglich der Intervention hat die American Psychological Association vorgeschlagen, nur Interventionsprotokolle einzusetzen, die auf einer soliden empirischen Basis und von erfahrenen Fachleuten entwickelt wurden.

Früh einsetzende kindliche Neuroentwicklungsstörungen

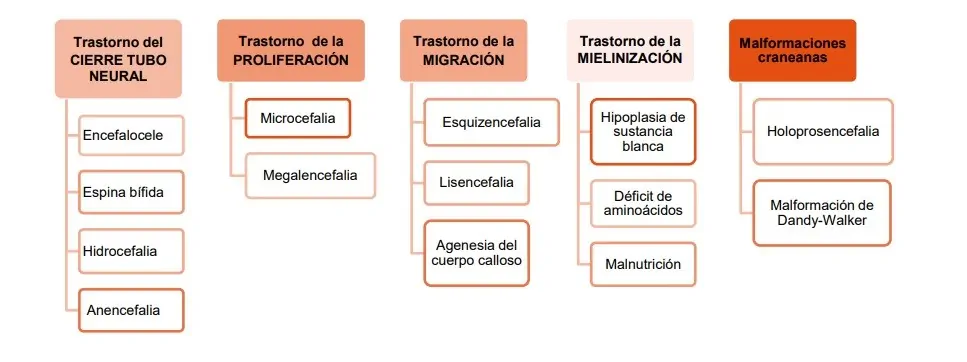

Dies sind Störungen, die während der Bildung und Entwicklung des Nervensystems im Fötus auftreten. Abhängig von der Entwicklungsphase, in der die Störung eintritt, variiert die Art der kindlichen Neuroentwicklungsstörung sowie ihre Begleitfolgen. Abbildung 1 zeigt ein Schema der verschiedenen früh einsetzenden kindlichen Neuroentwicklungsstörungen nach Entwicklungsstadium des Nervensystems bzw. nach dem am stärksten betroffenen Hirnareal.

Am ausführlichsten untersucht wurde das neurokognitive Profil jener Störungen, die während des Verschlusses des Neuralrohrs auftreten und in der ersten Spalte dargestellt sind.

Hydrozephalus und seine assoziierten neuropsychologischen Effekte

Hydrozephalus ist eine kindliche Neuroentwicklungsstörung, die meist vor oder um die Geburt herum auftritt. Dabei handelt es sich um eine übermäßige Ansammlung von Liquor cerebrospinalis (LCS), die das Kopfwachstum und die Gehirnentwicklung beeinflusst.

Zu den häufigsten Ursachen gehört ein Hirntumor, der zu einer Verlagerung der Strukturen führt und einen optimalen LCS-Abfluss erschwert. Ebenfalls kann eine cerebrale Blutung während der fetalen Neuroentwicklung ursächlich sein. In vielen Fällen liegt jedoch ein kongenitaler Defekt vor. Da es sich um eine früh einsetzende Neuroentwicklungsstörung handelt, stützt sich die Diagnostik hauptsächlich auf neurologische Untersuchungsverfahren, welche die zusätzlich angesammelte LCS-Menge und die betroffenen Hirnbereiche abschätzen. Die primäre Intervention erfordert eine Neurochirurgie, bei der ein Drainagesystem ins Gehirn eingesetzt wird, um den überschüssigen Liquor abzuführen.

Die neuropsychologischen Effekte eines Hydrozephalus hängen vom Ausmaß der Hirnschädigung durch die LCS-Überproduktion ab. Studien haben gezeigt, dass betroffene Patienten Defizite in visuell-motorischen Fähigkeiten aufweisen, insbesondere Probleme in der konstruktiven Visuoperzeption. Zudem leiden sie an Störungen des Arbeitsgedächtnisses, das die Kontrolle und Inhibition von Informationen erfordert, und auch einige exekutive Funktionen wie die Planung sind beeinträchtigt. Auch der Gebrauch der pragmatischen Sprache ist bei diesem Befund gestört. Aus diesem Grund sollte der Neuropsychologe nach der neurochirurgischen Intervention mit dem Patienten an diesen kognitiven Funktionen arbeiten, um sicherzustellen, dass das reorganisierte Gehirn ohne überschüssige LCS diese Fähigkeiten optimal entwickeln kann.

Kindliche Neuroentwicklungsstörungen durch genetische Variationen

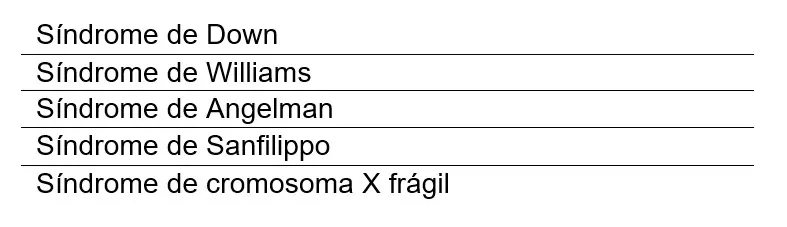

Die Gene bestimmen die biologischen Merkmale des Menschen, einschließlich des biologischen und des kognitiven Bereichs. Auch für die Entwicklung des Gehirns spielt die Genetik eine entscheidende Rolle, da sie nicht nur die Evolution der Spezies, sondern auch die jedes einzelnen Individuums lenkt. Treten während der Gehirnentwicklung genetische Anomalien auf, entstehen diese Störungen. Tabelle 2 zeigt die häufigsten genetischen Störungen; im Folgenden wird jedoch das Williams-Syndrom beschrieben, da es ein charakteristisches kognitives Profil aufweist.

Williams-Syndrom und seine assoziierten neuropsychologischen Effekte

Es handelt sich um eine seltene genetische Störung im Vergleich zum Down-Syndrom. Dieses Syndrom weist eine hohe Spezifität auf und beeinträchtigt verschiedene grundlegende kognitive Funktionen. Es entsteht durch eine Mikrodeletion am Chromosom 7, was Pathologien in unterschiedlichen physischen Systemen hervorruft, wie etwa Herzfehlbildungen und Stoffwechselprobleme im Hinblick auf verschiedene Substanzen. Außerdem führt es zu charakteristischen phänotypischen Merkmalen wie dem sogenannten Elfen- oder Koboldgesicht.

Die Diagnose erfolgt früh, und die Betroffenen werden oft schon im Kleinkindalter mit neurologischen, körperlichen und verhaltensbezogenen Untersuchungen versorgt. Die frühzeitige Erkennung dieser kindlichen Neuroentwicklungsstörung ist essenziell, da zahlreiche Studien gezeigt haben, dass eine schnelle Intervention bestimmte kognitive Fähigkeiten erhalten kann.

Hinsichtlich der neuropsychologischen Betreuung müssen Fachleute diese Störung kennen und ein individuell abgestimmtes kognitives Profil erstellen, da den Betroffenen zwar eine mäßig-schwere geistige Behinderung zugeschrieben wird, jedoch bestimmte Fähigkeiten wie Sprache und Gedächtnis erhalten bleiben. In diesem Zusammenhang erkennen sie Gesichter mühelos, sind klangempfindlich und neigen dazu, emotionale Bindungen aufzubauen. Dennoch zeigen sie eine Beeinträchtigung der visuell-räumlichen und/oder visuell-perzeptiven Fähigkeiten. Daher wird empfohlen, dass der Neuropsychologe eine neuropsychologische Testbatterie mit Schwerpunkt auf den Wahrnehmungsfähigkeiten (visuelle, auditive, sensorische usw.) einsetzt, um die Stärken und Schwächen des Patienten aus neuropsychologischer Sicht zu ermitteln und darauf basierend einen Interventionsplan zu erstellen.

Kindliche Neuroentwicklungsstörungen durch Umweltfaktoren

Wenn kindliche Neuroentwicklungsstörungen auf Umweltfaktoren zurückgehen, wird eine kausale Beziehung als Hypothese angenommen, die jedoch nicht in allen Fällen nachgewiesen werden kann.

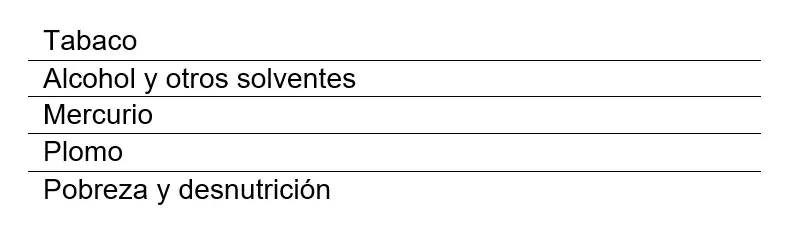

Tatsächlich beginnt die Entwicklung des Nervensystems in den ersten Schwangerschaftswochen (etwa am 21. Tag) und durchläuft verschiedene Phasen, wobei einige Phasen empfindlicher sind als andere. Es wurde nachgewiesen, dass die Exposition des Nervensystems gegenüber bestimmten toxischen oder pathogenen Agenzien während dieser Phasen zu Neuroentwicklungsstörungen führen kann. Die Toxinquellen stammen nicht immer von der Mutter (Alkohol, Tabak, psychische Erkrankungen usw.), sondern können auch in der Umgebung vorhanden sein, in der sie während der Schwangerschaft lebt. Beispielsweise die Exposition gegenüber xenobiotischen Substanzen aus industriellen, landwirtschaftlichen oder städtischen Aktivitäten in der Nachbarschaft. Tabelle 3 zeigt eine Reihe schädlicher Faktoren für das Nervensystem während seiner Entwicklung, deren Exposition irreversible Effekte verursachen kann.

Fetales Alkoholsyndrom und seine assoziierten neuropsychologischen Effekte

Dieses Syndrom ist Teil der Fetalen Alkoholspektrumstörung (FASD) und umfasst ein breiteres Konzept, in dem alle möglichen Diagnosen zusammengefasst werden, die die Symptomatik eines Kindes betreffen, das während der pränatalen Entwicklung Alkohol ausgesetzt war.

Die Ursache ist hinlänglich bekannt, da die Alkoholexposition während der pränatalen Entwicklung die Hauptursache für Fehlbildungen des Nervensystems ist, wie in Tabelle 3 dargestellt.

Zu den mit der Diagnose FAS assoziierten Symptomen gehören Verzögerungen des systemischen und insbesondere des cerebralen Wachstums, was synaptische Funktionsstörungen und strukturelle Fehlbildungen zur Folge hat. Ebenso typisch sind bei diesen Patienten kraniofaziale Fehlbildungen, die zu erheblichen kognitiven und Verhaltensproblemen führen. Einige Patienten weisen zudem Wachstumsverzögerungen bei Körpergröße und Gewicht auf, und klinische Krampfanfälle treten häufig auf.

Im neuropsychologischen Bereich sind bestimmte kognitive Funktionen betroffen, wobei Lernschwierigkeiten bei diesen Patienten sehr häufig sind. Studien heben zudem gravierende Probleme im Informationsverarbeitungsprozess, im verbalen Verständnis, beim Wahrnehmungs- und visuell-räumlichen Denken hervor. All dies geht einher mit herausfordernden Verhaltensstörungen und dem Überschreiten von Regeln und Grenzen. Obwohl das neurokognitive Profil des FAS zunehmend erforscht wird, existiert noch kein spezifisches Profil für dieses Syndrom, da einige Dysfunktionen durch andere emotionale Störungen überlagert werden, die durch Bindungsmangel oder das Gefühl des Verlassenseins entstehen, das viele dieser Patienten von frühester Kindheit an erleben. Daher sollte der Neuropsychologe eine standardisierte neuropsychologische Testbatterie anwenden und gemeinsam mit dem Patienten und seiner Familie an Defiziten und Stärken arbeiten.

Schlussfolgerungen

Obwohl es keine feste Klassifikation für kindliche Neuroentwicklungsstörungen gibt, wurden in diesem Beitrag einige dieser Störungen anhand ihrer Ätiologie, ihres Auftretenszeitpunkts und ihrer komorbiden Folgen beschrieben.

Daher wurde jeweils eine Störung aus jeder Kategorie dargestellt, wobei besonderes Augenmerk auf die neuropsychologischen Effekte gelegt wurde, damit Neuropsychologen besser informiert sind. So können sie ihre Arbeit nicht nur bei den im DSM-V aufgeführten bekanntesten Neuroentwicklungsstörungen, sondern auch bei anderen genetisch oder umweltbedingt entstandenen sowie früh einsetzenden Störungen erfolgreich durchführen.

Melden Sie sich

für unseren

Newsletter an

Quellen

Betts, J., Dawe, S., Eggins, E., Shelton, D., Till, H., Harnett, P., & Chandler‐Mather, N. (2019). PROTOCOL: Interventions for improving executive functions in children with Fetal Alcohol Spectrum Disorder: Systematic review and meta‐analysis. Campbell Systematic Reviews, 15(1-2), e1009.

Braconnier, M. L., & Siper, P. M. (2021). Neuropsychological assessment in autism spectrum disorder. Current Psychiatry Reports, 23(10), 1-9.

De la Torre, G. G., Martin, A., Cervantes, E., Guil, R., & Mestre, J. M. (2017). Attention lapses in children with spina bifida and hydrocephalus and children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of clinical and experimental neuropsychology, 39(6), 563-573.

García, R. J. G., & Agramonte, M. D. L. Á. R. (2020). Comorbilidad en pacientes con trastornos del neurodesarrollo. Revista Cubana de Pediatría, 92(4).

Gonzalvo, G. O. (2011). Frecuencia del síndrome alcohólico fetal en niños institucionalizados de países de Europa del Este. Revista de neurología, 53(2), 127-128.

Klein-Tasman, B. P., van der Fluit, F., & Mervis, C. B. (2018). Autism spectrum symptomatology in children with Williams syndrome who have phrase speech or fluent language. Journal of autism and developmental disorders, 48(9), 3037-3050.

Lange, S., Shield, K., Rehm, J., Anagnostou, E., & Popova, S. (2019). Fetal alcohol spectrum disorder: Neurodevelopmentally and behaviorally indistinguishable from other neurodevelopmental disorders. BMC psychiatry, 19(1), 1-10.

Lense, M. D., Ladányi, E., Rabinowitch, T. C., Trainor, L., & Gordon, R. (2021). Rhythm and timing as vulnerabilities in neurodevelopmental disorders. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 376(1835), 20200327.

Livingston, L. A., & Happé, F. (2017). Conceptualising compensation in neurodevelopmental disorders: Reflections from autism spectrum disorder. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 80, 729-742.

Weitere Literaturhinweise

- Mattson, S. N., Crocker, N., & Nguyen, T. T. (2011). Fetal alcohol spectrum disorders: neuropsychological and behavioral features. Neuropsychology review, 21(2), 81-101.

- Mikkelsen, R., Rødevand, L. N., Wiig, U. S., Zahl, S. M., Berntsen, T., Skarbø, A. B., … & Wester, K. (2017). Neurocognitive and psychosocial function in children with benign external hydrocephalus (BEH)—a long-term follow-up study. Child’s Nervous System, 33(1), 91-99.

- Parenti, I., Rabaneda, L. G., Schoen, H., & Novarino, G. (2020). Neurodevelopmental disorders: from genetics to functional pathways. Trends in Neurosciences, 43(8), 608-621.

- Riley, E. P., Infante, M. A., & Warren, K. R. (2011). Fetal alcohol spectrum disorders: an overview. Neuropsychology review, 21(2), 73.

- Serrano-Juárez, C. A., Prieto-Corona, D. M. B., & Yáñez-Téllez, M. G. (2018). Intervención Neuropsicológica en un caso de una niña con Síndrome de Williams. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology, 12(2).

- Vacas, J., Antolí, A., Sánchez-Raya, A., & Cuadrado, F. (2020). Análisis de Perfiles Cognitivos en Población Clínica Infantil con Trastornos del Neurodesarrollo. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação Psicológica, 1(54), 35-46.

- Vivanti, G., Hamner, T., & Lee, N. R. (2018). Neurodevelopmental disorders affecting sociability: recent research advances and future directions in autism spectrum disorder and Williams syndrome. Current neurology and neuroscience reports, 18(12), 1-9.

- Zielińska, D., Rajtar-Zembaty, A., & Starowicz-Filip, A. (2017). Cognitive disorders in children’s hydrocephalus. Neurologia i neurochirurgia polska, 51(3), 234-239.

- Zwick, G. P. (2017). Neuropsychological assessment in autism spectrum disorder and related conditions. Dialogues in clinical neuroscience, 19(4), 373.

Wenn Ihnen dieser Beitrag zu kindlichen Neuroentwicklungsstörungen und deren neuropsychologischen Effekten gefallen hat, empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf folgende Publikationen zu werfen:

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

Los trastornos del neurodesarrollo infantil y sus efectos neuropsicológicos

Die 7 Schlüssel, um eine gute psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten

Die 7 Schlüssel, um eine gute psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten

Schreiben Sie einen Kommentar