Marcos Ríos-Lago macht die Fortschritte, Chancen und Grenzen der Technologie im Bereich der neuropsychologischen Evaluation sichtbar, mit kritischer und integrativer Sichtweise.

Die Allgegenwart der Technologie in unserem Leben

Derzeit sind wir von Technologie umgeben. Erst vor wenigen Tagen erlebten wir einen Stromausfall, der uns für einige Stunden ohne Elektrizität ließ und die Konsequenzen aufzeigte, nicht über die Technologie zu verfügen, an die wir gewöhnt sind. Industrie, Unterhaltung, Verkehr, Kommunikation und unzählige alltägliche Dinge wie Kochen oder Warmwasserbereitung funktionierten nicht mehr. Technologie umgibt uns in praktisch allen Bereichen unseres Lebens.

Warum hat die Neuropsychologie so lange gebraucht, um sich zu digitalisieren?

Einige Autoren haben jedoch kürzlich darauf hingewiesen, dass es Disziplinen gibt, in denen der Einsatz von Technologie noch eher symbolisch ist und nicht so stark in den Arbeitsalltag integriert wurde, wie es möglich wäre. Wir sprechen hier eindeutig von der Neuropsychologie, wie Miller und Barr (2017) hervorhoben.

Trotz ihrer potenziellen Vorteile und des hohen Technologieneinsatzes in anderen Bereichen hat die Neuropsychologie noch nicht vollständig den Übergang zur Integration technologischer Elemente vollzogen, die in verwandten Bereichen der Rehabilitation schon längst eingesetzt werden.

Erste Schritte hin zur digitalen Transformation in der Rehabilitation

Es stimmt, dass im Bereich der Rehabilitation der Einsatz von Computern für die kognitive Stimulation häufiger ist, und NeuronUP ist ein gutes Beispiel dafür. Wir haben auch begonnen, Fernsitzungen durchzuführen, was während der Pandemie einen großen Vorteil darstellte und es ermöglichte, die Behandlungen für diejenigen aufrechtzuerhalten, die sich vorübergehend nicht in die Rehabilitationszentren begeben konnten. Dies ist unmittelbar in ländlichen und weniger versorgten Regionen anwendbar.

Die Leitlinien der APA zur Telepsychologie legen ethische, technische und psychometrische Prinzipien für die neuropsychologische Fernarbeit mittels Videokonferenzen fest (American Psychological Association, 2013). Auch der Einsatz digitaler Werkzeuge ist bereits in elektronischen Patientenakten verfügbar, angesichts der aktuellen Anforderungen an den Datenschutz.

Die neuropsychologische Diagnostik: noch fern der Digitalisierung

Allerdings befindet sich der Einsatz von Technologie in der neuropsychologischen Diagnostik noch am Anfang und ist nur sehr vereinzelt implementiert, trotz seines Potenzials.

Klassische Testverfahren: die Säulen der klinischen Neuropsychologie

Anfang des 20. Jahrhunderts ermöglichte das Interesse an der Funktionsweise des menschlichen Geistes und des Nervensystems die Entwicklung einiger experimenteller Aufgaben wie dem heute als Stroop-Test bekannten Verfahren (1935), dem Trail Making Test (1948) oder den Rey-Gedächtnistests (1919) sowie der Rey-Osterrieth-Komplexfigur (1941) (zur Übersicht siehe Sherman, Tan und Hrabok, 2022).

Kurze Zeit später wurden diese Aufgaben in der klinischen Praxis eingesetzt, um das kognitive Profil von Patient:innen mit Schädigungen des zentralen Nervensystems zu charakterisieren. Diese Tests haben sich zum Goldstandard in der klinischen Praxis entwickelt.

Warum verwenden wir immer noch Tests, die vor 100 Jahren entwickelt wurden?

Fast 100 Jahre später verwenden wir diese Aufgaben immer noch im klinischen Alltag. Allerdings wurden im Laufe all dieser Jahre weiterhin Aufgaben entwickelt, die es uns ermöglichen, unser Wissen über Kognition und Gehirn zu vertiefen und zu erweitern, die jedoch nicht den Sprung in den klinischen Bereich geschafft haben.

Wenn wir die „besten“ Aufgaben haben, um die Funktionsweise des Gehirns und kognitiver Prozesse zu verstehen, warum nutzen wir sie dann nicht täglich mit unseren Patient:innen?

Vorteile der Papier-und-Bleistift-Tests

Neuropsycholog:innen kennen die klassischen Papier-und-Bleistift-Tests gut. Heute wissen wir, dass sie es uns ermöglichen, die Leistungsfähigkeit der Mechanismen, die wir heute kennen, zu evaluieren (die nicht immer mit denjenigen übereinstimmen, für die sie laut dem Wissen von vor 100 Jahren entwickelt wurden).

Viele ermöglichen es uns, relativ standardisierte Beobachtungen durchzuführen, um unsere kognitiven Modelle zu prüfen und vor allem das Verhalten von Personen zu beobachten und zu diagnostizieren (von denen viele aus verschiedenen Gründen kognitive Beeinträchtigungen aufweisen). Außerdem bieten sie robuste Normen, die es ermöglichen, die Leistung eines Individuums im Vergleich zu verschiedenen Referenzgruppen nach Alter, Bildungsniveau, Erkrankung usw. einzuordnen. Selbstverständlich wenden wir sie täglich an und können ihre Vorteile (und einige ihrer Nachteile) deutlich erkennen.

Melden Sie sich

für unseren

Newsletter an

Digitalisierung der neuropsychologischen Diagnostik: eine neue Ära

Heutzutage haben wir die Möglichkeit, die Digitalisierung im Bereich der neuropsychologischen Diagnostik vollumfänglich zu implementieren. Diese Digitalisierung der Diagnostik reagiert nicht nur auf die Dringlichkeit, jahrhundertealte Protokolle zu modernisieren, sondern eröffnet auch ein Spektrum von Möglichkeiten, das über die reine Übertragung klassischer Tests in ein elektronisches Format hinausgeht.

Erste Phase: Umwandlung von Protokollen

Die Umwandlung klassischer Protokolle in elektronische Formate kann die erste Phase der Digitalisierung darstellen. In dieser Phase werden die Anweisungen und Administrationskriterien repliziert, automatische Auswertungen und neue zeitliche sowie kinematische Metriken (Latenzen, Pausen, Druckintensität, Zittern etc.) integriert.

Diese neuen Messgrößen können dazu beitragen, Mikrovariationen in der Reihenfolge der Zeichnungsvorgänge und im angewandten Druck zu erkennen, Indikatoren, die möglicherweise empfindlich auf kognitive Beeinträchtigungen und subtile Veränderungen reagieren.

Auch der Einsatz von Variabilitätsmetriken oder Konsistenzmetriken der Antworten kann helfen, aufmerksamkeitsbezogene Schwankungen aufzudecken, die im klassischen Format unbemerkt bleiben (Harris et al., 2024).

Natürlich umfasst dieser Bereich auch die Integration von forschungsbasierten Aufgaben aus der Grundlagenforschung in Neuro- und Neuropsychologie, die im klinischen Umfeld nützlich sein können, und greift damit einen Teil der Tradition unserer Disziplin in ihren Anfängen wieder auf.

Die Rolle des Klinikers in der digitalen Ära

Allerdings ist die reine Erfassung quantitativer Daten ohne interpretativen Rahmen sinnlos, weshalb ein hohes Fachwissen seitens des Fachpersonals notwendig ist. Die Interpretation der Ergebnisse hängt weiterhin stark von der Expertise des Klinikers ab: Bewertungsskalen, der Einsatz heuristischer Verfahren im Denken, Ausschlusskriterien für Items und diagnostische Schlussfolgerungen erfordern ein hohes Erfahrungsniveau.

Dennoch sollten wir über unser eigenes Wissen nachdenken. Zum Beispiel: „Sind wir Experten für Schädel-Hirn-Traumata?“; „Und wie Experten sind wir bei einem Patienten, der ein Trauma nach einem misslungenen Suizidversuch erlitten hat?“; „Können wir gut mit den Folgen eines Traumas bei einer Person umgehen, die an einer schweren Depression leidet?“.

Vielleicht kann uns der Einsatz von kontextbezogenen Unterstützungssystemen oder automatisierten Vorschlägen dabei helfen, unsere diagnostischen und therapeutischen Fähigkeiten zu verbessern.

Zweite Phase: Einbindung von Hardware

In einer möglichen zweiten Phase würde man zusätzliche Hardware integrieren: Beschleunigungsmesser, haptische Sensoren, Bewegungssensoren, Eye-Tracker, Kameras zur Gesichtserkennung, Virtual- und Augmented-Reality-Umgebungen.

Bello et al. (2025) kommen zu dem Schluss, dass diese Technologien trotz ihres Potenzials noch immer unzureichend genutzt werden, um instrumental tätige Alltagsaktivitäten mit hoher Genauigkeit nachzustellen.

Mit einigen dieser Technologien könnte man möglicherweise Frustreaktionen, antizipatorische Angst oder die Fähigkeit zur Fehlererkennung erfassen. All dies hängt heute noch von der Fähigkeit des Fachpersonals ab, diese zu erkennen und korrekt zu interpretieren.

Bereiche wie soziale Kognition, Konfliktlösung im zwischenmenschlichen Bereich oder Emotionserkennung bleiben mit hochauflösenden quantitativen Instrumenten weitgehend unerforscht. Und in einer globalisierten Welt schwächt das Fehlen transkultureller Vergleiche und angepasster Versionen für verschiedene sprachliche und bildungsbezogene Kontexte die ökologische Validität vieler Instrumente.

Wearables und Mobile Health in der Neuropsychologie

Doch zurück zur bereits etablierten Technologie: Besonders hervorzuheben sind die sogenannten Wearables, die es ermöglichen, Informationen in Echtzeit und in natürlichen Umgebungen zu erfassen (Fioerdelli et al. 2013).

Seit dem Erscheinen des iPhones im Jahr 2007 hat die Forschung im Bereich Mobile Health exponentiell zugenommen, wobei die Fernüberwachung, die Erfassung häufiger Daten in natürlichen Umgebungen, die Gesundheitsförderung und intraindividuelle Langzeitvergleiche im Vordergrund stehen.

Die Neuropsychologie nutzt die Möglichkeiten dieser Datenerfassung in natürlichen Umgebungen noch nicht voll aus. Dies umfasst Sprachaufzeichnungen, Bewegungsdaten, Routen etc. Außerdem ermöglicht der Einsatz von Mobiltelefonen unmittelbares Feedback an die Person, den Einsatz geplanter Nachrichten, Optimierung von Alarmen und Benachrichtigungen (z. B. geolokalisiert), die Nutzung von Kamera und Mikrofonen, Spracherkennung sowie weitere für die Neuropsychologie relevante Funktionen (Gómez Velez et al. 2017).

Dritte Phase: Integration von KI

In der dritten und wohl disruptivsten Phase könnte die Integration einheitlicher Plattformen mit künstlicher Intelligenz (KI) erfolgen. Die rasche Einführung verschiedener KI-Werkzeuge in den letzten Monaten und die Akzeptanz in der Bevölkerung könnten dazu führen, dass diese Phase früher als erwartet eintritt.

Die Verfügbarkeit von Systemen zur Verarbeitung natürlicher Sprache und deren Zugänglichkeit beschleunigen zumindest die Nutzung einiger ihrer Funktionen. Dennoch wird es nützlich sein, diese Technologie weiter zu vertiefen.

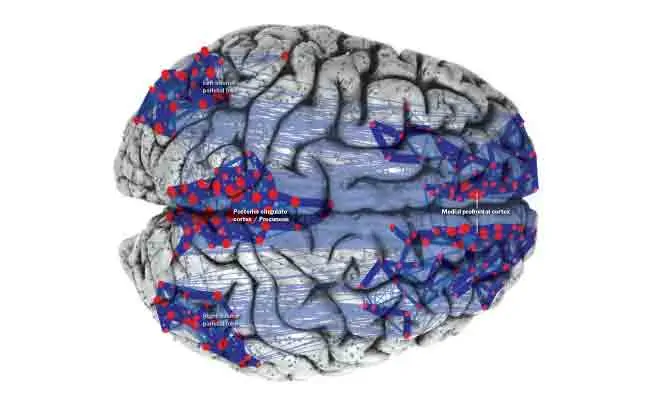

Diagnostische und interventionelle Möglichkeiten

Überwachte und unüberwachte Lernalgorithmen können Tausende von Variablen (kinematisch, Reaktionszeiten, Fehlerarten) verarbeiten, komplexe Antwortmuster analysieren, atypische kognitive Profile identifizieren, Prognosemarker aufspüren oder neuroanatomische Inferenzen vorschlagen, deren Genauigkeit bei bestimmten Aufgaben die Expertenmeinung übertrifft (Veneziani et al., 2024).

Automatisierte Berichterstellung

Darüber hinaus können diese Systeme Berichte erstellen, die klinische Narrationen, Leistungsgraphiken und Interventionsvorschläge (kognitive Rehabilitation, medikamentöse Anpassungen) in Sekundenschnelle integrieren, wodurch die Entscheidungsfindungszeit, der Bedarf an Behandlungsanpassungen und sogar die Berichterstellung erheblich verkürzt werden, ohne dabei die Qualität zu mindern (oder sie sogar zu steigern).

Normative Datenbanken und diagnostische Personalisierung

Ein Schlüsselfaktor für das ordnungsgemäße Funktionieren dieser Werkzeuge ist der Aufbau großer multizentrischer normativer Datenbanken mit transkultureller Validierung und Daten, die Anpassungen nach verschiedenen Parametern (Alter, Bildungsniveau, Komorbiditäten etc.) ermöglichen, um Diagnosen und Cut-off-Werte zu personalisieren.

Ethische Überlegungen und regulatorische Herausforderungen bei der Digitalisierung der Neuropsychologie

Nichtsdestotrotz bringt der Übergang zu dieser Neuropsychologie 3.0 regulatorische und ethische Herausforderungen mit sich (Bilder, 2011; Harris et al., 2024).

Die DSGVO verlangt Verschlüsselung, Anonymisierung und Rückverfolgbarkeit bei der Verarbeitung sensibler Daten. Außerdem ist die Zulassung KI-basierter Werkzeuge durch Institutionen wie die EMA oder FDA noch in den Kinderschuhen.

Doch neben alledem liegt ein grundlegendes Element nicht in der Verantwortung dieser Institutionen oder des Gesetzgebers, sondern bei denen, die diese Technologie entwickeln, lehren und anwenden: ständiges Lernen, korrekte Anwendung und das Wissen um deren Grenzen und Möglichkeiten.

Nur durch einen verantwortungsvollen und angemessenen Einsatz machen uns diese Technologien besser. Wir können unsere Aufgaben und Verantwortungen nicht an Sprachmodelle delegieren, aber wir können sie als Werkzeug nutzen, das unsere Möglichkeiten erweitert, und die gelieferten Ergebnisse sorgfältig überwachen. Das erfordert ein kontinuierliches Lernen, zusätzlich zu dem, dem wir als Neuropsychologen ohnehin verpflichtet sind.

Fazit: auf dem Weg zu einer präziseren, ökologischeren und personalisierten Neuropsychologie

Die Kernbotschaft erscheint mir eindeutig: Um die Trägheiten der Vergangenheit zu überwinden und den klinischen Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden, ist es notwendig, eine intelligente Digitalisierung anzustreben, die psychometrische Strenge wahrt, die diagnostische Sensitivität steigert und den Weg für wirklich ökologische und personalisierte Diagnostik ebnet.

So kann die Neuropsychologie das komplexe menschliche Verhalten treu abbilden und präzise Interventionen anbieten, die die Lebensqualität von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen verbessern.

All dies ist zudem nicht mit der sorgfältigen und persönlichen Beobachtung der Menschen, die zu uns kommen, um ihre Diagnostik und Behandlung durchführen zu lassen, unvereinbar. Wir stehen vor einer wichtigen Herausforderung, bei der wir Vergangenheit und Zukunft vereinen müssen (die in Wirklichkeit bereits Gegenwart ist). Dieser Zug ist bereits abgefahren. Es liegt an uns, einzusteigen und ihn anzuführen, oder darauf zu warten, dass es andere für uns tun.

Literatur

- American Psychological Association. (Juli 2013). Guidelines for the practice of telepsychology. https://www.apa.org/about/policy/telepsychology-revisions

- Bello, K., Aqlan, F., & Harrington, W. (2025). Extended reality for neurocognitive assessment: A systematic review. Journal of Psychiatric Research, 184, 473–487. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2025.03.034

- Bilder, R. M. (2011). Neuropsychology 3.0: Evidence-based science and practice. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, 17(1), 7–13. https://doi.org/10.1017/S1355617710001396

- Harris, C., Tang, Y., Birnbaum, E., Cherian, C., Mendhe, D., Chen, M. H. (2024). Digital Neuropsychology beyond Computerized Cognitive Assessment: Applications of Novel Digital Technologies. Archives of Clinical Neuropsychology, 39(3), 290–304. https://doi.org/10.1093/arclin/acae016

- Gómez, A., Nieto López, S., González Rey, N. & Ríos Lago, M. (2017). Der Einsatz von Mobiltelefonen in der Rehabilitation von Gehirnverletzungen. Informaciones Psiquiátricas, 229, 53–77.

- Miller, J. B. & Barr, W. B. (2017). The Technology Crisis in Neuropsychology. Archives of Clinical Neuropsychology, 32(5), 541–554. https://doi.org/10.1093/arclin/acx050

- Sherman, E. M. S., Tan, J. E. & Hrabok, M. (2022). A compendium of neuropsychological tests: Fundamentals of Neuropsychological Assessment and Test Reviews for Clinical Practice (4th ed.). Oxford University Press.

- Veneziani, I., Marra, A., Formica, C., Grimaldi, A., Marino, S., Quartarone, A. & Maresca, G. (2024). Applications of Artificial Intelligence in the Neuropsychological Assessment of Dementia: A Systematic Review. Journal of Personalized Medicine, 14(1), 113. https://doi.org/10.3390/jpm14010113

Wenn dir dieser Blogeintrag über die Digitalisierung der neuropsychologischen Diagnostik gefallen hat, könnten dich diese Artikel von NeuronUP interessieren:

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

La digitalización en la evaluación neuropsicológica

Die Beurteilung der Entscheidungsfindung in der Neuropsychologie

Die Beurteilung der Entscheidungsfindung in der Neuropsychologie

Schreiben Sie einen Kommentar