Eine Unterscheidung, die wir häufig vornehmen, wenn wir über die verschiedenen Systeme des menschlichen Gedächtnisses sprechen, ist die zwischen dem Arbeitsgedächtnis und dem Kurzzeitgedächtnis.

In der Literatur zum Thema findet man Autoren, die das Kurzzeitgedächtnis als Teilmenge des Arbeitsgedächtnisses betrachten. Andererseits gibt es jene, die die umgekehrte Beziehung sehen. Wieder andere verwenden beide Begriffe synonym, da sie sie tatsächlich als dasselbe Gedächtnissystem ansehen, ohne dass ein Konsens besteht, der die theoretische Debatte abschließt [1].

Im klinischen Bereich hingegen treffen wir in der Regel eine explizite Unterscheidung zwischen Tests zur Kurzzeitgedächtnisspanne (oder einfacher Spanne – zum Beispiel „Ziffern in vorgegebener Reihenfolge“ der WAIS-IV) und Tests zur Arbeitsgedächtnisspanne (oder komplexer Spanne – zum Beispiel „Ziffern in umgekehrter Reihenfolge“ oder „Ziffern in aufsteigender Reihenfolge“ der WAIS-IV).

Was verstehen wir also unter Kurzzeitgedächtnis und Arbeitsgedächtnis? Welche Unterschiede bestehen zwischen ihnen?

Gedächtnisdefinitionen: Arbeitsgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis

Während das Konzept des Kurzzeitgedächtnisses den Schwerpunkt auf die Speicherdauer und den kurzen Zeitraum legt, in dem es Informationen aktiv hält (30–40 Sekunden) [2], betont das Konzept des Arbeitsgedächtnisses bzw. des operativen Gedächtnisses die Rolle des Gedächtnisses als Kontrollsystem der Informationsverarbeitung [1]. Letzteres wird definiert als das Gedächtnissystem, das Informationen vorübergehend speichert und manipuliert und in kognitive Prozesse eingreift, die komplexer sind, wie Sprachverständnis, Lesen oder Schlussfolgern [2, 3].

Beide Gedächtnistypen zeichnen sich zwar durch eine kurze Speicherdauer und Aktivierung der Informationen im Bewusstsein aus, doch fügt das Arbeitsgedächtnis diesen Informationen zusätzlich eine Manipulation hinzu. Das heißt, es verwandelt sie, indem es Beziehungen zwischen den verschiedenen verarbeiteten Daten herstellt und sie mit im Langzeitgedächtnis gespeicherten Informationen integriert. So ermöglicht es, wie bereits erwähnt, wichtige kognitive Prozesse wie Sprachverständnis und Schlussfolgern.

Aktualisierung des Modells von Baddeley

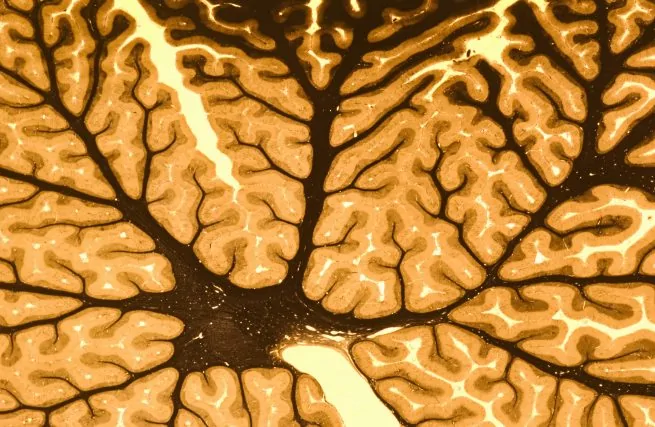

Wahrscheinlich ist das derzeit am weitesten verbreitete Arbeitsgedächtnismodell dasjenige, das Baddeley im Jahr 2000 vorgeschlagen hat.

Wie wir uns erinnern, bestand dieses Modell aus einem zentralen exekutiven System (ZES) und drei untergeordneten Komponenten, die Informationen unterschiedlicher Modalität verarbeiten: dem visuell-räumlichen Notizblock, der phonologischen Schleife und dem episodischen Puffer [2].

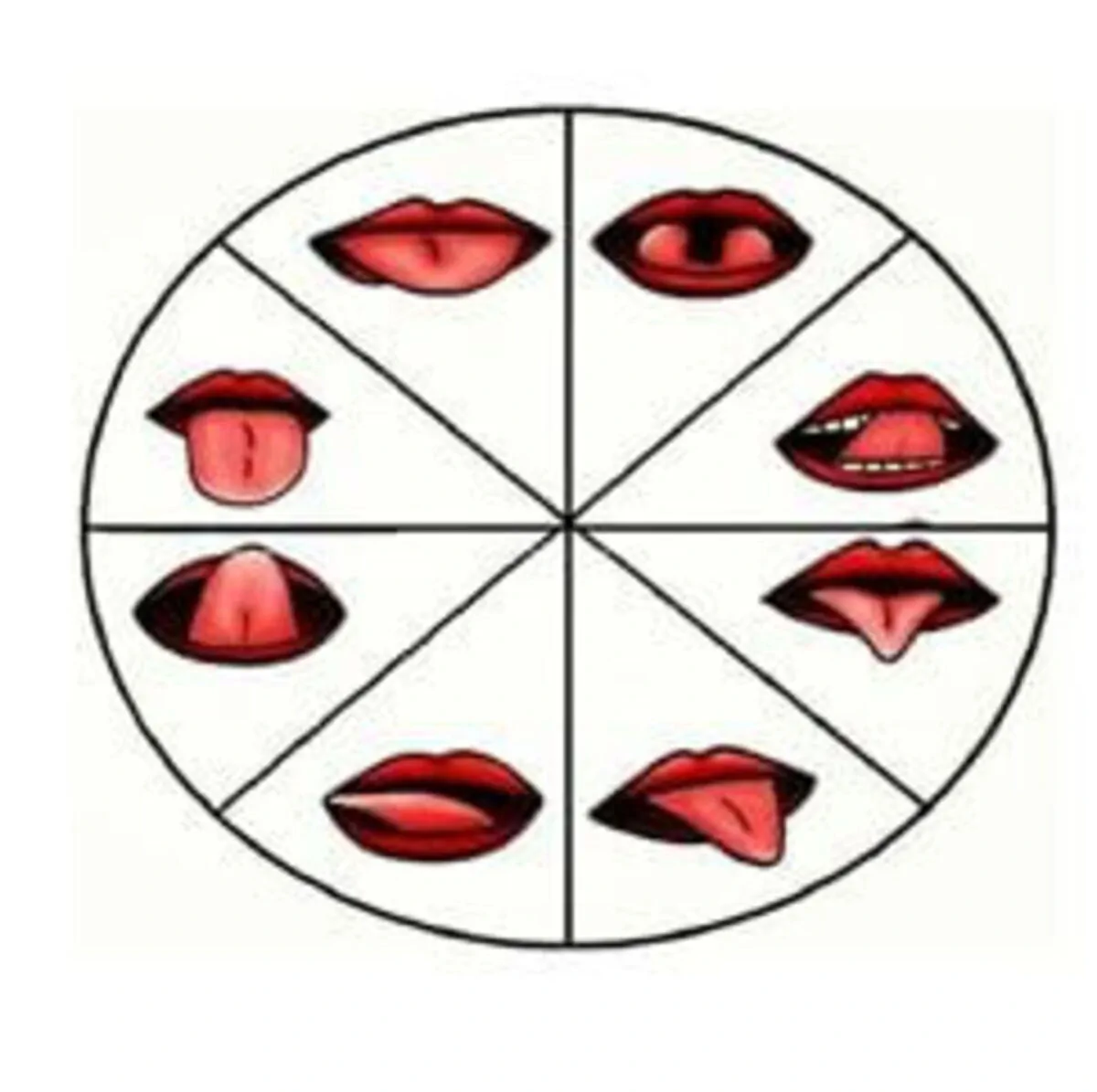

Die phonologische Schleife:

Es ist das System, das verbal formatierte Informationen vorübergehend speichert; Informationen, die durch artikulatorische Wiederholung aktiv gehalten werden. Das heißt, es wird subvokales Sprechen verwendet: Die orofaziale Muskulatur bewegt sich während der Wiederholung der Informationen, als ob die Wörter laut ausgesprochen würden, ohne jedoch tatsächlich hörbar zu artikulieren [2, 3].

Ein typisches Beispiel, das oft zur Veranschaulichung dieser Komponente herangezogen wird, ist das einer Person, der gerade eine mehrstellige Zahl (zum Beispiel ein Code) mitgeteilt wurde, und die sie bis zum Finden eines Ortes zum Notieren subvokal wiederholt, damit sie nicht vergessen wird. Wird die Person vorher abgelenkt, bricht diese Wiederholung ab und es ist wahrscheinlich, dass sie die Zahl nicht mehr erinnert.

Die phonologische Schleife ist relevant für die vorübergehende verbale Speicherung, zum Beispiel beim Lesen und zur Aufrechterhaltung des inneren Sprechens, das im Kurzzeitgedächtnis involviert ist [3].

Das visuell-räumliche Notizfeld:

Es arbeitet mit Informationen im visuellen Format. Dieses System würde sich von Bildern speisen, die es vorübergehend speichert und manipuliert, wodurch wir in der Lage sind, diese Bilder zu erzeugen und zu nutzen und uns im Raum zu orientieren [2, 3].

Der episodische Puffer:

Er speichert gleichzeitig phonologische Informationen aus der Schleife und visuell-räumliche Informationen aus dem Notizfeld. Außerdem integriert er diese mit Informationen aus dem Langzeitgedächtnis und erzeugt so eine multimodale Darstellung der gegenwärtigen Situation [3].

Das zentrale exekutive System (ZES) oder das supervisorische Aufmerksamkeits-System (SAS):

Es ist ein System höherer Ordnung als die vorherigen, das Kontrolle, Überwachung und Strategieauswahl durchführt. Mittels der Informationen aus den drei zuvor genannten Subkomponenten erkennt es neue Situationen, um auf sie reagieren zu können, und setzt dabei exekutive Prozesse wie Antizipation, Planung und Monitoring in Gang.

Arbeitsgedächtnis A.K.A. operatives Aufmerksamkeits-System:

Tirapu-Ustárroz und Muñoz-Céspedes [3] haben hervorgehoben, dass diese letzte Komponente des Baddeley-Modells, das ZES bzw. SAS, selbst keine Informationen enthält (es hätte nicht die Natur eines Speichers), und sie schlagen vor, dass es sechs Teilprozesse durchführt, die mit exekutiven Funktionen zu tun haben und miteinander in Beziehung stehen:

- Enkodierung/Aufrechterhaltung von Informationen, wenn die Kapazität der Schleife und des Notizfelds erschöpft ist.

- Aufrechterhaltung/Aktualisierung als Fähigkeit dieses Systems, Informationen zu speichern und zu aktualisieren.

- Aufrechterhaltung und Manipulation von Informationen.

- Dual-Ausführung: die Fähigkeit, gleichzeitig mit der Schleife und dem Notizfeld zu arbeiten.

- Hemmung als Fähigkeit, irrelevante Reize zu unterdrücken, wie im Stroop-Paradigma.

- Kognitive Alternanz, die Aufrechterhaltungs-, Hemmungs- und Aktualisierungsprozesse von Sets oder kognitiven Kriterien umfasst.

In ihrer Übersicht zum Konzept des Arbeitsgedächtnisses und seiner Beziehung zu den exekutiven Funktionen [3] schlagen sie zudem vor, dass der Begriff Arbeitsgedächtnis unpassend sei. Denn das Arbeitsgedächtnis habe eigentlich mehr mit einem Aufmerksamkeits-System zu tun, das mit aktivierten Gedächtnisinhalten arbeitet und operiert, als mit einem vorübergehenden Gedächtnisspeicher. Aus diesem Grund definieren sie es als „ein operatives Aufmerksamkeits-System, um mit Gedächtnisinhalten zu arbeiten“.

Unterscheidung zwischen Arbeitsgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis

Neben den oben genannten Unterscheidungen auf Basis der Definitionen von Arbeitsgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis wurden Unterschiede zwischen diesen beiden Gedächtnistypen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Aufmerksamkeitsanforderungen festgestellt.

Wie bereits angemerkt wurde [3,4], ist das Arbeitsgedächtnis das System, das dafür verantwortlich ist, Informationen zu speichern und zu manipulieren, wenn die zu speichernden Informationen oder die auszuführende Aufgabe so komplex sind, dass sie das kognitive System überfordern und das Kurzzeitgedächtnis unzureichend ist.

Die Hauptunterscheidung besteht demnach darin, dass das Aktivieren des Arbeitsgedächtnisses eine Herausforderung für unsere Aufmerksamkeitsressourcen darstellt. So blockiert bei Aufgaben mit hoher kognitiver Belastung, wie der gleichzeitigen Ausführung einer Aktivität und einer ablenkenden Aufgabe, die subvokale Wiederholung in der phonologischen Schleife aufgrund der Aufmerksamkeitsanforderung der ablenkenden Aufgabe. Dies geschieht nicht bei einer Kurzzeitgedächtnisaufgabe, zum Beispiel dem Wiederholen von Ziffern in vorgegebener Reihenfolge.

Außerdem korrelieren Arbeitsgedächtnisaufgaben positiv mit den Ergebnissen in Intelligenztests und exekutiven Funktionen, was bei Testergebnissen zum Kurzzeitgedächtnis nicht der Fall ist.

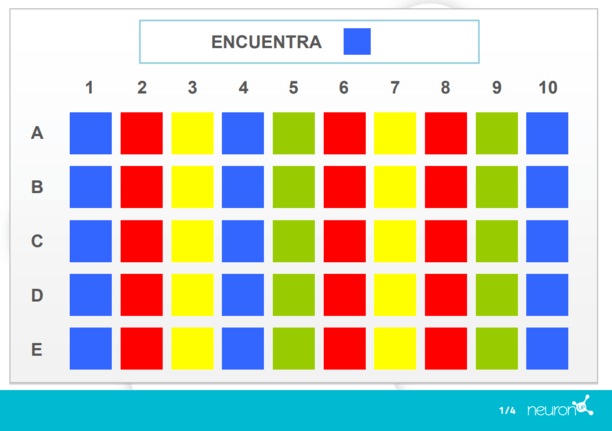

NeuronUP hat verschiedene Übungen entwickelt, um unterschiedliche Komponenten des Arbeitsgedächtnisses zu trainieren, einschließlich der verbalen und visuell-räumlichen Modalität. Es gibt auch spezifische Übungen für das Training von Dual-Ausführungsprozessen. Wenn Sie Fachkraft sind und sie ausprobieren möchten, fordern Sie eine kostenlose Probe der Plattform an.

Melden Sie sich

für unseren

Newsletter an

Literaturverzeichnis

- Ruiz-Vargas, J. M. (2010). Das Kurzzeitgedächtnis. In: Manual de psicología de la memoria, S. 147-179. Madrid: Síntesis.

- Tirapu-Ustárroz, J. und Grandi, F. (2016). Über das Arbeitsgedächtnis und das deklarative Gedächtnis: Vorschlag einer konzeptionellen Klärung. Panamerican Journal of Neuropsychology, 10 (3): 13-31.

- Tirapu-Ustárroz, J. und Muñoz-Céspedes, J.M. (2005). Gedächtnis und exekutive Funktionen. Revista de Neurología, 41 (8): 475-484.

- Cowan, N. (2008). What are the differences between long-term, short-term, and working memory? Progress in Brain Research, 169: 323-338.

Wenn Ihnen dieser Artikel über Arbeitsgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis gefallen hat, könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

Memoria de trabajo y memoria a corto plazo: definición y diferencias

Entscheidungsfindung aus psychologischer Sicht

Entscheidungsfindung aus psychologischer Sicht

Schreiben Sie einen Kommentar