Die Neuropsychologie nimmt unter den mit der Pädagogik verbundenen Wissenschaften einen herausragenden Platz ein. Laut Portellano (2014) hilft sie nicht nur bei der Diagnose, sondern auch bei der Rehabilitation und Förderung der kognitiven und emotionalen Funktionen. Daher ist es sehr wichtig, die neuropsychologische Entwicklung und die Reife der exekutiven Funktionen unserer Schüler zu berücksichtigen, um die effektivsten Methoden und Aktivitäten zu gestalten, die zu ihrer ganzheitlichen Entwicklung beitragen, insbesondere bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Definition und Merkmale der exekutiven Funktionen

Es gibt zahlreiche Autoren, die die exekutiven Funktionen untersucht haben. Luria (1974) war der erste Neurologe, der über das System sprach. Die erste Definition wird jedoch Lezak (1982) zugeschrieben, der behauptet, dass exekutive Funktionen die mentalen Fähigkeiten sind, die für ein effektives, kreatives und sozial akzeptiertes Verhalten unerlässlich sind.

Später definierte Stuss (2010) sie als die Fähigkeiten, die von der präfrontalen Rinde gesteuert werden. Diese Funktionen ermöglichen es, Pläne zu erstellen und Ziele im Arbeitsgedächtnis zu behalten. Ebenso auswählen sie geeignete Handlungen oder Verhaltensweisen, um diese Ziele zu erreichen.

Heutzutage gelten exekutive Funktionen als die Gesamtheit der Aktivitäten, die im präfrontalen Bereich ablaufen. So entsteht die Essenz unseres Verhaltens und aller mentalen Aktivität, die als zentrale Steuerungseinheit des Menschen fungiert. Darüber hinaus sind sie für die Lösung von Problemen verantwortlich, die Schlussfolgerungen, Abstraktion oder den Einsatz symbolischer Codes erfordern (Portellano et al. 2009).

Intelligenzebenen in der Untersuchung der exekutiven Funktionen

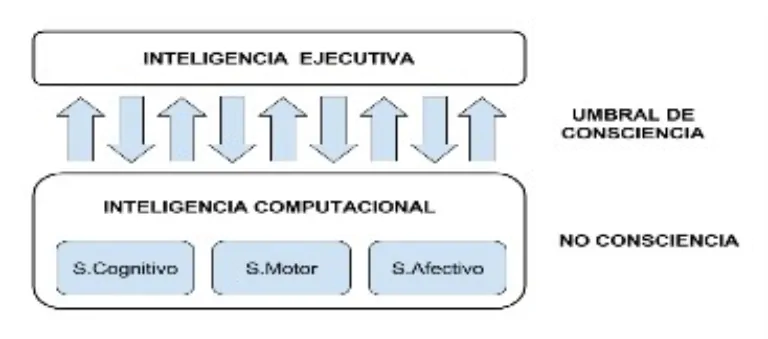

Tatsächlich unterscheiden Autoren wie Marina (2013) zwei Intelligenzebereiche beim Studium der exekutiven Funktionen. Erstens eine produktive Intelligenz oder rechnerische Intelligenz, die als Ursprung unserer bewussten Aktivität gilt. Schließlich eine exekutive Intelligenz, die überwacht, bewertet und die Aufmerksamkeit steuert, wie in Abbildung 1 ersichtlich.

In diesem Zusammenhang entsteht laut Goleman (2013) und Marina (2013) das Konzept der exekutiven Intelligenz, die mentale und physische Handlungen unter Ausnutzung von Wissen und Emotionen steuert und als möglicher zusätzlicher Indikator zur Bewertung der schulischen und beruflichen Leistung gelten kann.

Komponenten exekutiver Funktionen

Es gibt eine Vielzahl von Definitionen und unterschiedliche Klassifikationen ihrer Komponenten.

Selbstkontrolle, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität

Laut Knapp und Bruce (2013) lassen sich die exekutiven Funktionen in drei Fähigkeitskategorien einteilen. Zuerst die Selbstkontrolle, die den Schülern hilft, Aufmerksamkeit zu schenken und Impulsivität zu kontrollieren, um Störungen zu vermeiden. Schließlich das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität, die kreatives Denken und die Fähigkeit umfassen, sich an Veränderungen anzupassen, wodurch Schüler ihre Fantasie und Kreativität für die Problemlösung nutzen können. Laut Moraine (2014) umfassen ihre Komponenten hingegen Gedächtnis, Organisationsfähigkeit und Aufmerksamkeit.

Schlussfolgerndes Denken, Problemlösung und Planung

Baggetta und Alexander (2016) schlagen ebenfalls drei grundlegende Komponenten für den schulischen Erfolg und das persönliche Wohlbefinden der Schüler vor. Diese stehen in direkter Beziehung zueinander und ermöglichen die Entwicklung komplexerer Funktionen wie Schlussfolgerndes Denken, Problemlösung und Planung.

Mentale Flexibilität, verbale Flüssigkeit, Aufmerksamkeitsregulation, operatives bzw. Arbeitsgedächtnis und inhibitorische Kontrolle

Abschließend und gemäß Portellano et al. (2009) umfasst eine Übersicht der exekutiven Funktionen, die direkt mit dem Lernen und folglich mit der schulischen Leistung zusammenhängen, folgende Komponenten:

- Mentale Flexibilität: Sie ermöglicht es, Antworten an neue Situationen oder Reize anzupassen. Dadurch entstehen neue Verhaltensmuster und vielfältige Alternativen. Ebenso erfordert dies eine schnelle Analyse der Situation und ein agiles Arbeitsgedächtnis, das alternative Antworten ermöglicht.

- Verbale Flüssigkeit: Sie steht in Zusammenhang mit mentaler Flexibilität, da sie schnelles und präzises Antworten ermöglicht. Sie wird üblicherweise mit phonologischen und semantischen Wortflüssigkeitsaufgaben gemessen.

- Aufmerksamkeitsregulation: Sie ermöglicht die Durchführung aller kognitiven Prozesse. Folglich verschafft sie dem Menschen eine bessere selektive und anhaltende Aufmerksamkeit sowie die Fähigkeit, Verhalten zu hemmen und zu kontrollieren (Anderson und Jacobs, 2002).

- Operatives bzw. Arbeitsgedächtnis: Eine Form des Kurzzeitgedächtnisses, die eine vorübergehende Speicherung von Informationen bereitstellt. Sie ermöglicht auch das Erlernen neuer Aufgaben.

- Inhibitorische Kontrolle: Sie reguliert oder verzögert impulsive Reaktionen und modelliert Verhalten und Aufmerksamkeit als Katalysator der Informationsverarbeitung in kognitiven Prozessen. Ein gutes inhibitorisches Kontrollvermögen zeigt sich, wenn der Schüler seine Aufmerksamkeit bei der Aufgabe aufrechterhalten kann, ohne sich ablenken zu lassen.

Entwicklung exekutiver Funktionen

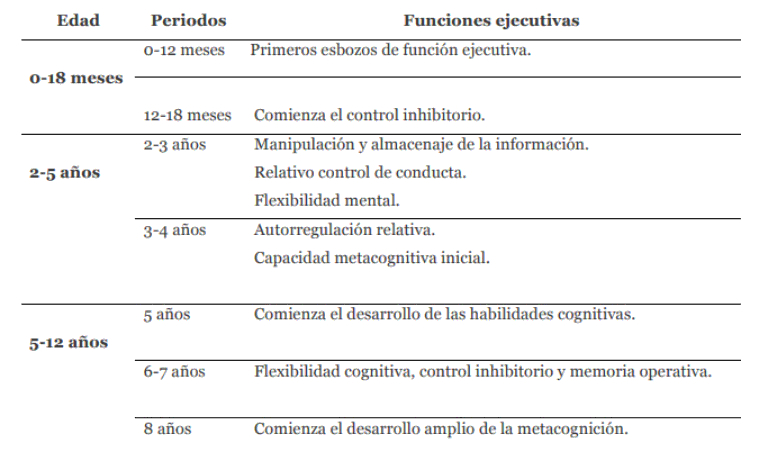

Die exekutiven Funktionen haben mehrere sensitive Reifungsphasen, die am stärksten mit der frühkindlichen und primären Bildung verbunden sind, das heißt in den Altersbereichen von 2 bis 5 Jahren und von 11 bis 12 Jahren, und entwickeln sich langsam weiter (Tirapu und Luna, 2008).

Adaptiert nach Tirapu und Luna (2008)

Neuropsychologische Grundlagen exekutiver Funktionen

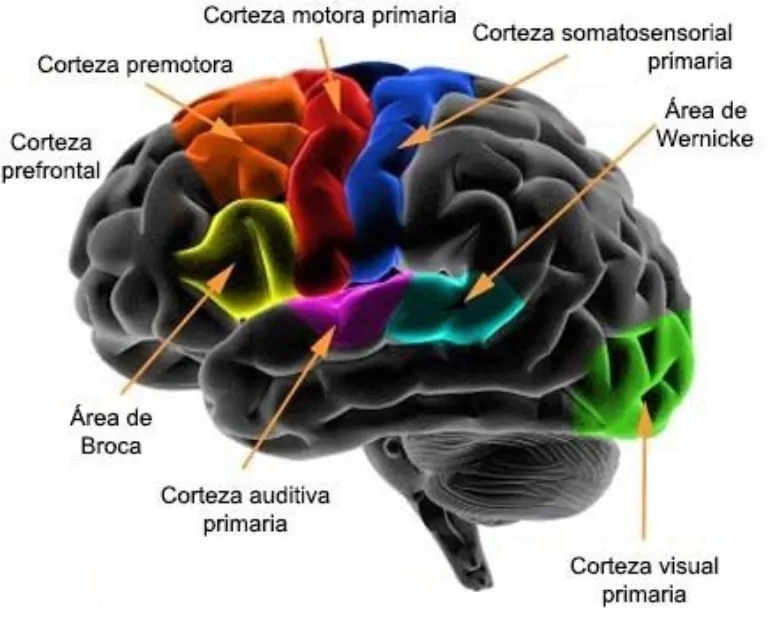

Die exekutiven Funktionen sind im Frontallappen lokalisiert, der in zwei funktionale Zonen unterteilt ist. Er überwacht die Aktivität der Hirnareale und programmiert sowie reguliert alle kognitiven Prozesse. Diese funktionalen Zonen sind die motorische Rinde und der präfrontale Bereich.

Motorische Rinde

Sie ist für die Planung und Organisation freiwilliger motorischer Aktivitäten zuständig. Ebenso sequenziert und führt sie absichtliche Bewegungen aus, einschließlich derjenigen, die für expressive Sprache und Schreiben notwendig sind (Abbildung 2). Zudem ist sie in drei Bereiche unterteilt: den primären motorischen Bereich, die prämotorische Rinde und den Broca-Bereich.

Präfrontaler Bereich

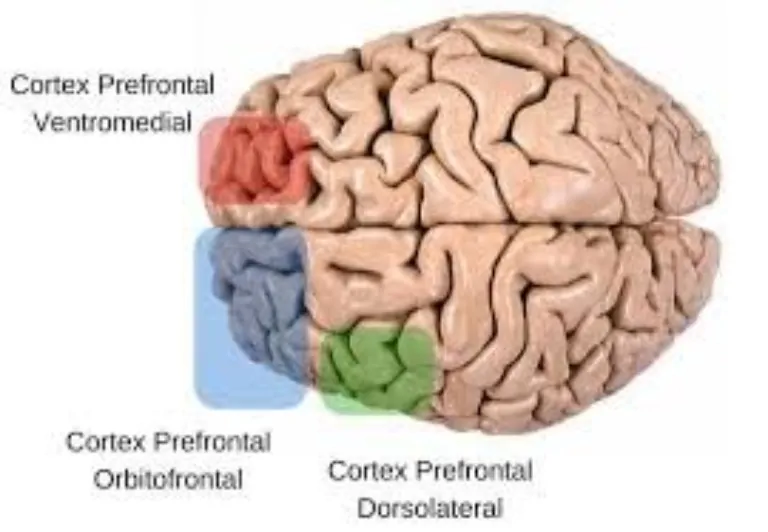

Laut Portellano et al. (2009) ist seine Hauptfunktion das exekutive Funktionieren, das das Programmieren, Entwickeln, Sequenzieren, Ausführen und Überwachen jeder Planung oder zielgerichteten Handlung, die Entscheidungsfindung und die Aufmerksamkeitskontrolle ermöglicht. Aus diesem Grund ist dieser Bereich für das Studium exekutiver Funktionen am wichtigsten. Er befindet sich im Frontallappen des Gehirns. Daher finden sich diese umfangreichen exekutiven Funktionen hauptsächlich in der präfrontalen Rinde.

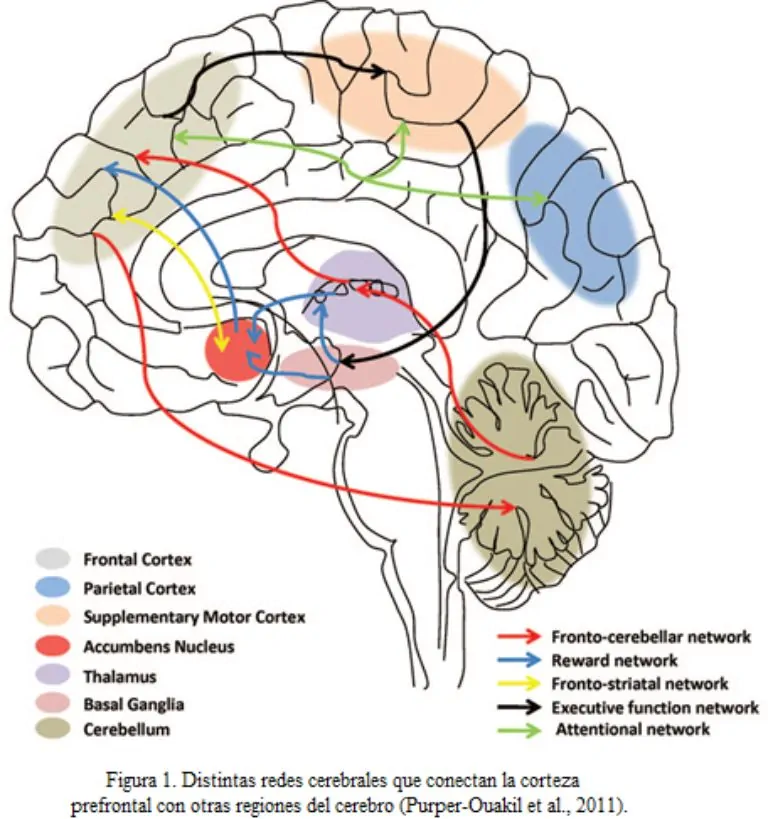

Tatsächlich ist es der am besten vernetzte Hirnbereich, wie in Abbildung 3 zu sehen ist. Laut Diamond und Ling (2016) ist es zudem die modernste, aber auch verwundbarste Region des Gehirns, da Stress, Traurigkeit, Einsamkeit oder eine schlechte körperliche Verfassung seine Funktion beeinträchtigen können.

Ebenso ist laut Portellano et al. (2011) der präfrontale Bereich der höchste Ausdruck menschlicher Intelligenz, da er die kognitiven Prozesse koordiniert und das Verhalten für effektive Entscheidungsfindung programmiert. In diesem Bereich unterscheidet man drei funktionale Zonen (Abbildung 4):

- Dorsolateraler Bereich: Er befindet sich im äußeren Abschnitt des Frontallappens unter dem Stirnknochen. Zudem ist er der Teil der präfrontalen Rinde, der am stärksten aktiviert wird, wenn komplexere geistige Aktivitäten ausgeführt werden (Portellano et al., 2009).

- Cingulärer Bereich: Er liegt an den inneren Flächen der präfrontalen Areale, über dem vorderen Teil des Gyrus cinguli. Ebenso ist er für intentionale Prozesse und solche, die menschlichen Willen erfordern, vor allem in der Sprache, von großer Bedeutung.

- Orbitaler Bereich: Er befindet sich an der Basis beider Frontallappen oberhalb der Augenhöhlen. Zudem ist er eng mit emotionalen Prozessen verbunden, da er enge Verbindungen zum limbischen System aufweist.

Definition und Merkmale des Leseprozesses

Lesen ist grundlegend im Lehr-Lern-Prozess und wesentlich für die sprachliche und intellektuelle Entwicklung. Natürlich ist Lesen ein komplexer Prozess und keine homogene, einheitliche Fähigkeit, sondern umfasst eine Reihe von Fertigkeiten, die von der Entwicklung exekutiver Funktionen abhängig sind.

In unserem Bildungssystem, dem Königlichen Dekret 126/2014 zur Festlegung des Kernlehrplans für die Primarstufe, sind Lesen und Leseverständnis Instrumente, die den Erwerb von Kenntnissen in verschiedenen Fächern und die Entwicklung aller Kompetenzen ermöglichen. Ebenso kann Lesen auf zwei unabhängigen Wegen erfolgen: dem indirekten oder phonologischen Weg und dem direkten oder lexikalischen Weg.

Neuropsychologische Grundlagen des Leseprozesses

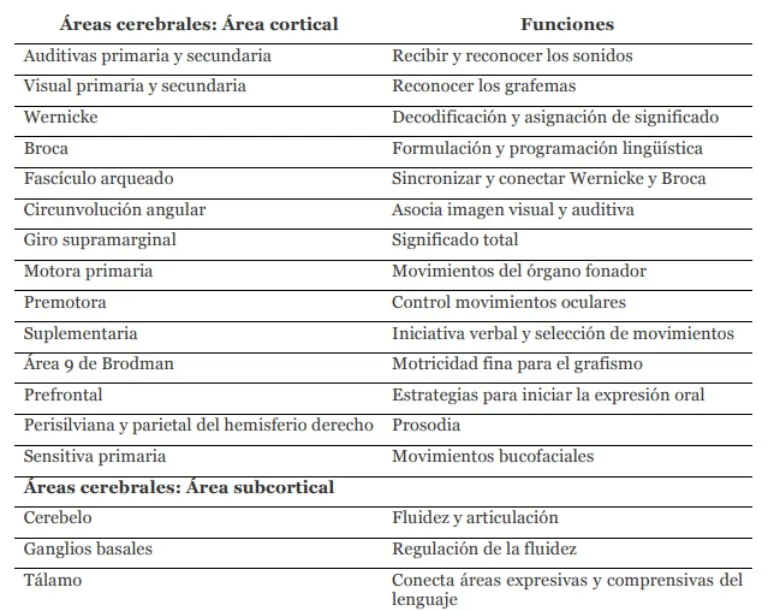

Das menschliche Gehirn verfügt nicht über vorgegebene Neuronennetze fürs Lesen. Folglich ist es eine Fähigkeit, die das Erlernen der Verknüpfung grafischer Symbole (Sehen), Laute (Hören) und Bedeutungen (semantisches Gedächtnis) erfordert.

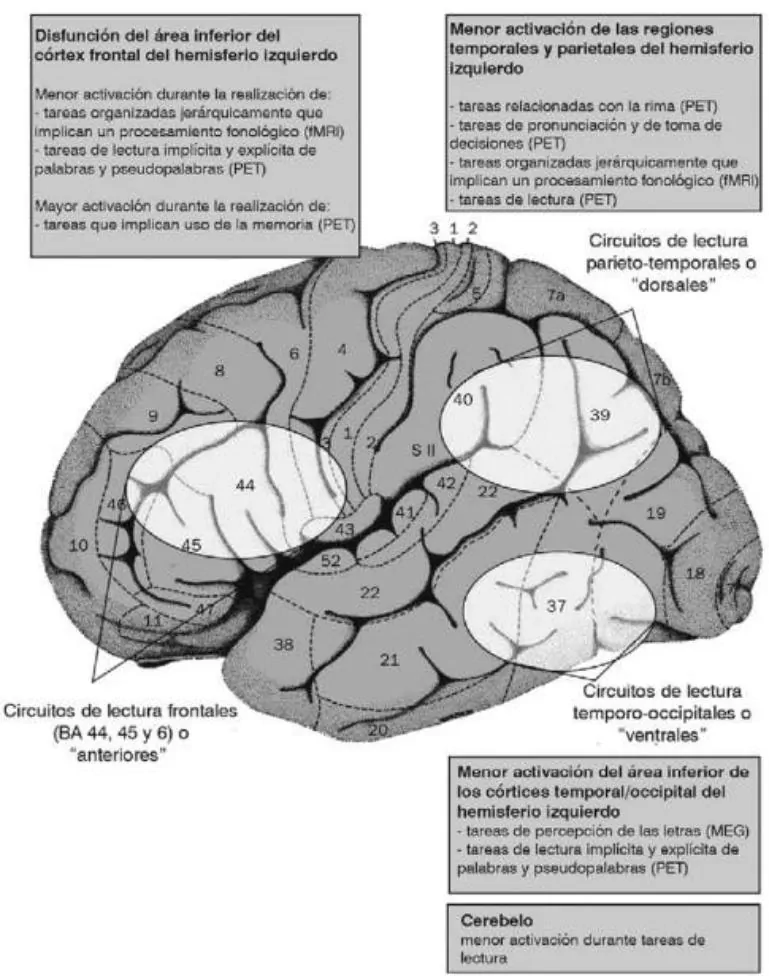

Die mentalen Repräsentationen dieser drei Inhalte erfolgen in spezifischen Netzwerken, weshalb Lesen die Schaffung neuer Verbindungen zwischen den Schaltkreisen dieser Netzwerke impliziert, in die exekutive Funktionen direkt eingreifen. In Tabelle 2, laut De la Peña (2016), lassen sich die am Lesen beteiligten Hirnregionen und ihre Funktionen feststellen.

Funktionale Schaltkreise des Leseprozesses

Laut De la Peña (2012) haben Neurobildgebungstechniken die Existenz von drei funktionalen Schaltkreisen im Leseprozess aufgezeigt. Diese Schaltkreise sind: der dorsale, der ventrale und der anteriore Frontalkortex.

Zuerst beginnt der ventrale Schaltkreis mit dem Eintritt der Information durch die primären und sekundären visuellen Areale im Okzipitallappen. Dadurch wird die globale Verarbeitung von Wörtern erleichtert. Anschließend gelangt sie zum Gyrus angular und Wernicke-Areal, was die Dekodierung, also die Graphem-Phonem-Korrespondenz, und das Verständnis ermöglicht. Später verläuft sie über den Fasciculus arcuatus zum Broca-Areal, das für die Formulierung der phonetischen Sequenz zuständig ist. Schließlich endet sie in den motorischen Arealen, die die Bewegungen der buccofonatorischen Praxien ausführen.

In Abbildung 6 können wir diese Lese-Schaltkreise sehen. Man kann auch die Hirnregionen erkennen, in denen bei Personen mit Schwierigkeiten im Leseprozess funktionelle Anomalien festgestellt wurden. Daher wird eine individuelle Intervention zur Reifung exekutiver Funktionen empfohlen (Benitez-Burraco, 2007).

Akademische Leistung

Laut Navarro (2003) ist akademische Leistung das System, das Leistungen und den Wissensaufbau bei den Schülern misst. Diese entstehen durch den Einsatz pädagogischer Methoden, die mit quantitativen und qualitativen Verfahren in einem Fach bewertet werden.

Figueroa (2004) drückt sie zudem in Noten auf einer konventionellen Skala von 0 bis 10 aus. Obwohl ihre Objektivität darin besteht, Wissen durch Noten zu bewerten, ist akademische Leistung das Ergebnis vielfältiger Faktoren, sowohl umweltbedingter als auch persönlicher Natur. Als Ergebnis der unterschiedlichen Phasen des Bildungsprozesses und der Veränderungen im Schüler wirken diese Faktoren auf jeden Einzelnen unterschiedlich.

Beziehung zwischen exekutiven Funktionen, Leseprozess und akademischer Leistung

Laut Bernal (2005) wird Gelerntes im Gehirn gespeichert und bildet das Gedächtnis, denn Gedächtnis ist eine exekutive Funktion, die das Registrieren, Codieren und Konsolidieren ermöglicht. Außerdem erlaubt es das Behalten, Speichern, Abrufen und Wiederabrufen zuvor gespeicherter Informationen (Portellano, 2005). Deshalb ist es die zentrale Funktion aller höheren kognitiven Prozesse.

Zudem führt eine begrenzte Kapazität bei Gedächtnisprozessen zu eingeschränkter akademischer Leistung in arithmetischen Rechenaufgaben (Alsina, 2001) und beim Lesen (Baqués und Sáiz, 1999). Ebenso sind Leseprozesse und insbesondere das Leseverständnis das Ergebnis der Codierung und Manipulation von Informationen. All dies setzt jedoch kognitive Aufgaben voraus, die auf exekutiven Funktionen beruhen, insbesondere auf der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses (García-Madruga und Fernández-Corte, 2008). Autoren wie Meltzer und Krishnan (2007) betonen, dass exekutive Funktionen unerlässlich für das Erreichen schulischer Ziele sind, da sie die Koordinatoren der grundlegenden und höheren kognitiven Prozesse darstellen.

Fazit

Die Wirksamkeit einer neuropsychologischen Intervention im Unterricht bedeutet für die Schüler die Entdeckung von Techniken und Strategien, wie sie NeuronUP bietet. Ebenso helfen ihnen diese Techniken, ihre Lernprozesse angemessener durchzuführen und Schwierigkeiten bei neuroentwicklungsbedingten Störungen (ADHS, Dyslexie, Dyskalkulie, SLI usw.) zu überwinden.

Daher ist die grundlegende Basis, an den exekutiven Funktionen zu arbeiten, da dies im Unterricht erfolgen kann, ohne den normalen Ablauf zu stören. Zudem trägt es spielerisch und motivierend zum Klassenklima und zur ganzheitlichen Entwicklung der Schüler bei.

Auch ist hervorzuheben, wie wichtig es ist, dass Fachkräfte eine Offen-heitsbereitschaft und eine kontinuierliche Weiterbildung entwickeln. Dadurch wird wirksam zur beruflichen Entwicklung beigetragen und das Recht der Schüler auf eine ihren Bedürfnissen angepasste Bildung gewahrt.

Literaturverzeichnis

- Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. Child Neuropsychology, 8, 71-82.

- Alsina, R. (2009). Los modelos de la comunicación en el espacio europeo de educación superior. El caso de la Universidad de Pompeu Fabra. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de facultades de comunicación social, 78. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3719761.pdf

- Baggetta P., Alexander P. A. (2016): Conceptualization and Operationalization of Executive Function. Mind, Brain, and Education 10 (1), 10-33. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1111/mbe.12100

- Baqués, J. y Sáiz, D. (1999). Medidas simples y compuestas de memoria de trabajo y su relación con el aprendizaje de la lectura. Psicothema, 11(4), 737-745. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/28113166_Medidas_simples_y_compuestas_de_memoria_de_trabajo_y_su_relacion_con_el_aprendizaje_de_la_lectura

- Bernal, I.M. (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria. CIC Cuadernos de Información y Comunicación, 10 221-233. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/935/93501010.pdf

- Buller, I., (2010). Evaluación Neuropsicológica efectiva de la Función Ejecutiva. Propuesta de compilación de pruebas neuropsicológicas para la evaluación del funcionamiento ejecutivo. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology, 4, 1, 63. Recuperado de: http://biblioteca.unir.net/documento/evaluacion-neuropsicologica-efectiva-de-la-funcion-ejectiva-propuesta-de-compil/FETCH-doaj_primary_oai_doaj_org_article_3e158867f6854c36bc140171b579aea93

- De la Peña, C. (2012). La dislexia desde la neuropsicología infantil. Madrid. Editorial Sanz y Torres.

Weitere Quellen

- De la Peña, C. (2016). Programas para la Dislexia desde la base neuropsicológica. En P. Martín-Lobo (Coord.). Procesos y programas de neuropsicología educativa. Madrid. CNIIE.

- Diamond, A. y Ling, D. (2016). Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. Developmental Cognitive Neuroscience, 18, 34-48.

- García-Madruga, J.A. y Fernández-Corte, T. (2008). Memoria operativa, comprensión lectora y razonamiento en la educación secundaria. Anuario de Psicología, 39(1), 133-157. Recuperado de: https://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/download/99799/159769

- Goleman, D. (2013). Focus. Barcelona. Kairós.

- Knapp, F. y Morton, B. (2013). El desarrollo del cerebro y las funciones ejecutivas. Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia. Recuperado de: http://www.enciclopedia-infantes.com/sites/default/files/dossiers-complets/es/funciones-ejecutivas.pdf

- Lezak, M.D. (1982). The problem of assessing executive functions. International Journal of Psychology, 17(2-3), 281-297. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1080/00207598208247445

- Luria, A.R. (1974). Fundamentos de la neuropsicología. Barcelona. Fontanella. Recuperado de: https://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/64539/88470

Zusätzliche Literatur

- Marina, J.A. (2013). El nuevo modelo de inteligencia. Recuperado de: http://www.joseantoniomarina.net/articulo/1537/

- Meltzer, L., & Krishnan, K. (2007). Executive Function Difficulties and Learning Disabilities: Understandings and Misunderstandings, 77-105. New York. Guilford Press. Recuperado de: http://psycnet.apa.org/record/2007-03950-005

- Moraine, P. (2014). Las funciones ejecutivas del estudiante: Mejorar la atención, la memoria, la organización y otras funciones para facilitar el aprendizaje. Madrid. Narcea.

- Portellano, J.A., Martínez, R. y Zumárraga, L. (2009). ENFEN: Evaluación Neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños. Madrid: TEA ediciones.

- Portellano, J.A., y García, J. (2014). Neuropsicología de la atención, las funciones ejecutivas y la memoria. Madrid. Síntesis.

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículum básico de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, 52, de 1 de marzo de 2014.

- Stuss, D.T. (2010). Is there a dysexecutive syndrome? Philosophical Transactions of the Royal Society of London Biological Sciences (362) 901-915. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/727/72712496009.pdf

- Tirapu, J., y Luna, P. (2008). Neuropsicología de las funciones ejecutivas. Manual de neuropsicología. Barcelona: Viguera Editores, SL, 221-256.

Wenn Ihnen dieser Blogbeitrag über exekutive Funktionen und deren Beziehung zu Lernprozessen gefallen hat, könnten Sie auch interessiert sein an

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

Las funciones ejecutivas y su relación con el proceso lector y el rendimiento académico

Wie arbeitet eine Down-Syndrom-Stiftung?

Wie arbeitet eine Down-Syndrom-Stiftung?

Schreiben Sie einen Kommentar