Marcos Ríos-Lago erläutert die Komplexität der Bewertung von Entscheidungsprozessen in der klinischen Neuropsychologie und analysiert dabei ihre neuronalen Grundlagen sowie die am häufigsten verwendeten Instrumente.

Neuropsychologische Evaluation und exekutive Funktionen

Wir Neuropsychologen müssen im Rahmen unserer täglichen Arbeit die Beurteilung von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und anderen kognitiven Prozessen durchführen. Unter all diesen Mechanismen sticht die Komplexität der Bewertung der exekutiven Funktionen hervor. Es handelt sich um ein komplexes Konstrukt (vielleicht die Vereinigung mehrerer Konstrukte unter einem konzeptuellen Dach), für das kein allgemein akzeptiertes kognitives Modell in der wissenschaftlichen Gemeinschaft existiert.

Aktuelle Modelle zum Studium der exekutiven Funktionen

Es gibt einige Modelle wie das von Mateer (1999), das klinisch sehr nützlich ist, oder das von Diamond (2013), das einen guten Ausgleich zwischen der Realität der Funktionsweise des Nervensystems und dem für den klinischen Alltag der Neuropsychologie notwendigen Pragmatismus findet. Dennoch beschreibt keines von ihnen, obwohl sie ausgezeichnete Werkzeuge sind, detailliert eine alltägliche Aktivität wie Entscheidungsfindung, die viele von uns als Teil dieser exekutiven Funktionen betrachten würden.

Jüngste theoretische Ansätze

Es gibt einige theoretische Ansätze, wie sie Morelli et al. (2022) oder Lebreton und Lopez-Persem (2022) darstellen, die die enorme Komplexität von Entscheidungsprozessen noch deutlicher verdeutlichen.

Was versteht man unter Entscheidungsfindung aus neuropsychologischer Perspektive?

Entscheidungsfindung ist eine Funktion, die kognitive, affektive und motivationale Prozesse integriert. Es handelt sich um eine komplexe Funktion, die darauf abzielt, aus mehreren Alternativen eine Option oder Handlung auszuwählen und diejenige zu wählen, die am adaptivsten ist, um ein Ziel zu erreichen. Dabei stützt sie sich auf die Fähigkeiten des Individuums, Emotionen, Werte, Präferenzen und Überzeugungen und wird durch kontextuelle, motivationale und soziale Faktoren beeinflusst.

Dieser Prozess endet meist mit einer Entscheidung, die umgesetzt werden kann, aber nicht muss. Außerdem ist er auf konkrete Entscheidungen anwendbar (z. B. die Wahl, was man isst oder welcher Straße man folgt) oder auf abstrakte (z. B. was man glaubt, ob man eine Arbeitsstelle aufgibt oder nicht, ob man in Bitcoin investiert usw.).

Entscheidungstypen und an der Entscheidungsfindung beteiligte Faktoren

Nach Glimcher (2013) gibt es perzeptive Entscheidungen, wertbasierte Entscheidungen und allgemeine Entscheidungen.

Doch die beteiligten Elemente sind vielfältig, komplex und ihre Wechselwirkungen sind uns unbekannt:

- Abstraktions- oder Greifbarkeitsniveau der Entscheidung,

- Auswirkungen der Entscheidung (kurz- und langfristig),

- Automatisierung im Prozess (vs. Kontrolle),

- Analyse von Gewinnen und Verlusten,

- Wahrscheinlichkeitsberechnungen,

- Umgang mit Unsicherheit,

- emotional beteiligte Faktoren,

- sowie der physische und soziale Kontext.

Melden Sie sich

für unseren

Newsletter an

Klinische Bedeutung der Bewertung der Entscheidungsfindung aus neuropsychologischer Sicht

Aus neuropsychologischer Sicht ist die Untersuchung der Entscheidungsfindung entscheidend, um zu verstehen, wie bestimmte Störungen der Gehirnfunktion die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen können, adaptive Entscheidungen zu treffen. Dies hat direkte Auswirkungen auf das tägliche Leben, die Autonomie und die Lebensqualität.

Nützliche theoretische Modelle zur Anleitung der Bewertung der Entscheidungsfindung

Wie immer ist das Vorhandensein von Modellen, die die Bewertung steuern und uns bei der Interpretation der Befunde helfen, fundamental.

Einige umfassen folgende Phasen (Ernst, 2005; Doya, 2008; Robinson, 2016; Heilbronner und Hayden, 2016):

- Darstellung mehrerer Stimuli, die messbare Ergebnisse vorhersagen.

- Bewertung der Optionen und Bildung von Präferenzen.

- Auswahl der Optionen.

- Auswahl der Maßnahmen und deren Ausführung.

- Bewertung der Maßnahmen und ihrer Ergebnisse.

Außerdem ist uns der hohe Aufwand bewusst, die verfügbaren Informationen rein rational zu analysieren (wenn man fair bleibt, muss man die Unmöglichkeit dessen anerkennen) und daraus die bestmögliche Option zu berechnen.

Aus evolutionärer Perspektive verfügt man aufgrund dieser mit rein rationalem Denken nicht zu bewältigenden Komplexität über ein System, das Heuristiken anwendet. Anders ausgedrückt: Wir stellen unsere gesamte Lerngeschichte für gegenwärtige Entscheidungsfindungen zur Verfügung (Van der Pligt, 2015; Lerner et al., 2015; Damasio, 1996; Bechara et al., 1994).

Gehirnstrukturen, die an Entscheidungsprozessen beteiligt sind

Trotz ihrer Komplexität sind heute einige an diesen Prozessen beteiligte Strukturen bekannt, die in Tabelle 1 zusammengefasst sind.

| Gehirnstruktur | Hauptfunktion |

| Dorsolaterale präfrontale Rinde | Planung, logisches Denken, Emotionsregulation |

| Orbitofrontale Rinde | Darstellung von Belohnungen und Wahrscheinlichkeiten, adaptive Flexibilität |

| Ventromediale Rinde | Kodierung subjektiver Werte |

| Anteriores cingulärer Kortex | Überwachung, Bewertung des Aufwands, Fehlererkennung |

| Insula | Bewertung innerer Zustände, emotionale Erwartung |

| Amygdala | Bewertung der Relevanz |

| Striatum | Belohnungsvorhersage, Verstärkungslernen |

| Parietale Rinde | Wahrscheinlichkeits- und räumliche Berechnung von Optionen |

Klinische Störungen der Entscheidungsfindung

Schädigungen dieser Strukturen oder ihre krankheitsbedingte Degeneration führen häufig zu Defiziten in den einzelnen Komponenten der Entscheidungsfindung. Ihre Untersuchung aus neuropsychologischer Sicht ermöglicht das Verständnis der mit verschiedenen neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen verbundenen Störungen.

Zusammenfassend sind einige Hauptmerkmale skizziert, die in verschiedenen klinischen Gruppen beobachtet werden können (Tabelle 2). Am häufigsten führen Fehler dazu, dass Betroffene inadäquate Antworten geben, die von denen gesunder Personen abweichen.

| Störung | Störung der Entscheidungsfindung |

| Schädel-Hirn-Trauma (SHT) | Impulsivität, Enthemmung, hohes Risikoverhalten |

| Frontotemporale Demenz | Soziale Dysregulation, Apathie, starre Entscheidungen |

| Alzheimer-Krankheit | Urteilsverlust, unzureichende Bewertung von Konsequenzen |

| ADHS | Schnellschüsse, geringe inhibitorische Kontrolle |

| Bipolare Störung | Risikoreiches Verhalten in Manie, Unentschlossenheit in Depression |

| Schizophrenie | Defizite in Motivation, Wertzuschreibung und feedbackbasiertem Lernen |

| Depression und Angst | Negativer Bias, Vermeidung, Überschätzung von Risiken, Grübeln und Unentschlossenheit, Defizite bei der Suche nach Verstärkung, Störungen in der Bewertung von Kosten |

| Apathie | Fehlende Präferenz zwischen Optionen, geringerer Bewertungswert der Optionen, Ausführungsmangel |

| Suchterkrankungen | Überbewertung sofortiger Belohnung |

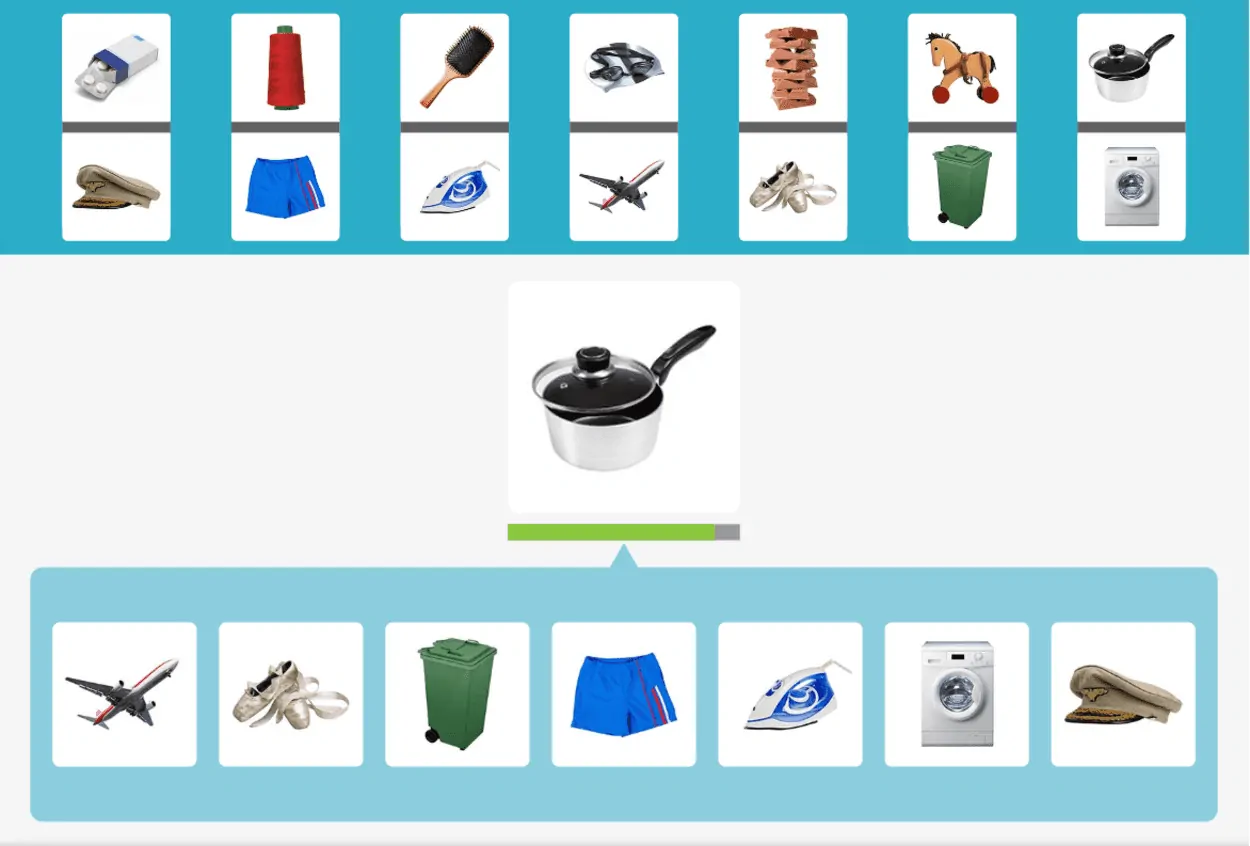

Verfügbare Instrumente zur Bewertung der Entscheidungsfindung

Bezüglich der verfügbaren Instrumente zu ihrer Bewertung gibt es keine einzige Methode, die in der gesamten wissenschaftlichen Gemeinschaft akzeptiert ist. Es existieren auch keine klinischen Leitlinien für die angemessene Dokumentation dieses Prozesses, und die bestehenden Kriterien sind variabel und wenig konsensbasiert.

In jedem Fall ist es notwendig, einige ethische Aspekte einzubeziehen (die die Bewertungsaufgabe zusätzlich erschweren), wie z. B. das Gleichgewicht zwischen der Wahrung der Freiheit des Individuums und seiner Sicherheit zu finden, befähigt zu sein, die Entscheidungsfindung zu bewerten, und in der Lage zu sein, die Werkzeuge und Ergebnisse angemessen auszuwählen, anzuwenden und zu interpretieren.

Die Bewertung muss, wie in den meisten Fällen in der Neuropsychologie, in der Lage sein, eine spezifische Fragestellung zu beantworten. Diese kann darauf abzielen, eine Diagnose zu stellen, eine Einschränkung für eine mögliche Entschädigung zu ermitteln, einen Rehabilitationsplan zu entwerfen oder sogar eine spezifische Frage im forensischen Kontext zu beantworten (Elternfähigkeit, Verwaltung der eigenen Finanzen, Verantwortung bei der Begehung einer Straftat, Testierfähigkeit usw.).

Hier einige Beispiele:

- Differenzialdiagnose: einige Störungen weisen spezifische Profile der Störung der Entscheidungsfindung auf (z. B. pathologisches Glücksspiel, frontotemporale Demenz, ADHS oder Schizophrenie).

- Beurteilung der funktionellen Autonomie: besonders relevant bei älteren Erwachsenen, Personen mit kognitiver Beeinträchtigung oder Hirnschädigung, da unangemessene Entscheidungen ihre Fähigkeit beeinträchtigen können, Finanzen zu verwalten, rechtliche Dokumente zu unterschreiben oder selbstständig zu leben.

- Planung von Interventionen: eine präzise Bewertung ermöglicht die Entwicklung von Rehabilitations- oder Unterstützungsstrategien, die die Entscheidungsfähigkeit verbessern oder Defizite kompensieren.

Nach Freedman, Stuss und Gordon (1991) ist die Bewertung der kognitiven Prozesse, die der kompetenten Entscheidungsfähigkeit zugrunde liegen, erforderlich, mit Schwerpunkt auf der Identifikation erhaltener Funktionen, die zur Kompensation vorhandener Defizite genutzt werden können.

Dazu muss die Leistungsfähigkeit von Aufmerksamkeit, Sprache, Gedächtnis und exekutiven Funktionen bewertet werden. Der Patient muss über ausreichende Aufmerksamkeit verfügen, um an der Bewertung spezifischer kognitiver Funktionen teilzunehmen. Es muss beurteilt werden, ob der Patient in der Lage ist, relevante Anweisungen zu verstehen, Informationen lange genug zu behalten, um sie im Zusammenhang mit aktuellen und vergangenen Erfahrungen zu bewerten, und seine Wünsche zu äußern.

Anschließend sollte festgestellt werden, ob der Patient über eine hinreichend intakte Urteilsfähigkeit und ein angemessenes Bewusstsein für seine Leistung und Schwierigkeiten verfügt. Kliniker sollten auch wissen, welche exekutiven Elemente den Entscheidungsprozess beeinflussen können.

Zum Beispiel die Hemmung impulsiver Reaktionen, die Fähigkeit, Handlungen zu planen und sequenzieren, die Flexibilität, sich an neue Gegebenheiten anzupassen, und die Fähigkeit, die Leistung zu überwachen, Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Der Untersucher muss entscheiden, ob die erhaltenen kognitiven Fähigkeiten des Patienten ausreichen, um eine angemessene Entscheidung in Bezug auf die gestellte spezifische Fragestellung zu treffen.

Wird eine signifikante kognitive Beeinträchtigung festgestellt, sollte der Untersucher eine detaillierte Bewertung der kompenserenden Fähigkeiten durchführen, die zur Überwindung der Defizite beitragen können. Zu dieser initialen neuropsychologischen Bewertung sollten Tests hinzugefügt werden, die es ermöglichen, einige Komponenten der Entscheidungsfindung spezifisch zu prüfen.

Dazu stehen einige spezifische Aufgaben zur Verfügung, die in Tabelle 3 aufgeführt sind.

| Test | Spezifische Bewertung |

| Iowa Gambling Task | Entscheidung unter Unsicherheit und emotionales Lernen |

| Cambridge Gambling Task | Bekanntes Risiko und Risikoaversion |

| Game of Dice Task | Explizites Risiko und Planung |

| Balloon Analogue Risk Task | Impulsivität und Risikoneigung |

| Delay Discounting Task | Präferenz für unmittelbare Belohnungen |

| Columbia Card Task | Emotionsregulation und Sensitivität gegenüber Verlust/Belohnung |

| Probabilistic Reversal Task | Kognitive Flexibilität, Sensitivität gegenüber Kontingenzwechseln |

| Moralische Dilemmata (z. B. das Trolley-Problem) | Ethisches und emotionales Denken |

Schlussfolgerungen

Entscheidungsfindung ist weder ein rein logischer und kalter Prozess noch ausschließlich emotional. Sie ist das Ergebnis einer dynamischen Interaktion zwischen zahlreichen kognitiven Variablen, Emotionen, Kontext und früheren Erfahrungen.

Mittels klinischer Methoden, standardisierter Tests und Beobachtung kann der Neuropsychologe Störungen dieser Fähigkeit erkennen und so zur Diagnose, Therapieplanung sowie zu fundierten ethischen und rechtlichen Entscheidungen beitragen.

Ein tiefes Verständnis dieser Prozesse und die Bewertung ihrer Störungen mit geeigneten Werkzeugen ermöglichen es, die für die Bewertung gestellten Fragen adäquat zu beantworten und bei Bedarf die effektivsten klinischen Interventionen zu planen.

Obwohl weiterhin methodische Einschränkungen bestehen, bereichern Fortschritte in neurowissenschaftlichen Modellen und Werkzeugen mit höherer ökologischer Validität dieses Feld, das an der Schnittstelle von Kognition, Emotion und sozialem Verhalten liegt.

Es ist zu erwarten, dass wir in naher Zukunft hybride Modelle haben werden, die traditionelle Bewertungen mit fortschrittlichen Technologien kombinieren und – wie es in der Neuropsychologie offenbar zunehmend üblich wird – KI und algorithmische Leistungsprognosen einsetzen.

Literatur

- Bechara, A., Damasio, H., & Damasio, A. R. (2000). Emotion, decision making and the orbitofrontal cortex. Cerebral Cortex. 10(3), 295-307.

- Damasio, A. R. (1994). Descartes‘ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Putnam.

- Damasio, A. R. (1996). The somatic marker hypothesis and the possible functions of the prefrontal cortex. Philosophical Transactions of the Royal Society B.

- Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750

- Doya, K. (2008). Modulators of decision making. Nature Neuroscience, 11(4), 410–416. https://doi.org/10.1038/nn2077

- Ernst, M., & Paulus, M. P. (2005). Neurobiology of decision making: A selective review from a neurocognitive perspective. Biological Psychiatry, 58(8), 597–604. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.06.004

- Freedman, M., Stuss, D. T., & Gordon, M. (1991). Assessment of competency: The role of neurobehavioral deficits. Annals of Internal Medicine, 115(3), 203–209. https://doi.org/10.7326/0003-4819-115-3-203

- Glimcher, P. W. (2013). Neuroeconomics: Decision making and the brain. Academic Press.

- Heilbronner, S. R., & Hayden, B. Y. (2016). Dorsal anterior cingulate cortex: A bottom-up view. Annual Review of Neuroscience, 39, 149–170. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-070815-013952

- Kahneman, D. (2003). A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. American Psychologist.

- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica.

- Lebreton, M., & Lopez-Persem, A. (2022). Anatomy and disorders of decision-making. In Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.23889-1

- Lerner, J. S., Li, Y., Valdesolo, P., & Kassam, K. S. (2015). Emotion and decision making. Annual Review of Psychology, 66, 799–823. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115043

- Manes, F., Sahakian, B., Clark, L., et al. (2002). Decision-making processes following damage to the prefrontal cortex. Brain, 125(3), 624-639.

- Mateer C. A. (1999). Executive function disorders: rehabilitation challenges and strategies. Seminars in clinical neuropsychiatry, 4(1), 50–59. https://doi.org/10.1053/SCNP00400050

- Morelli, S. A., Sacchet, M. D., & Zaki, J. (2022). Common and distinct neural correlates of personal and vicarious reward: A quantitative meta-analysis. NeuroImage, 191, 42–53. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.02.024

- Robinson, H. W. (2016). Decision making by the book: How to choose wisely in an age of options. Discovery House.

- Rolls, E. T. (2019). The Brain, Emotion, and Decision-Making. Oxford University Press.

- Van der Pligt, J. (2015). Attitudes and decisions. In J. R. Eiser & J. Van der Pligt, Attitudes and Decisions (pp. 1–20). Psychology Press.

- Verdejo-García, A., & Bechara, A. (2009). A somatic marker theory of addiction. Neuropharmacology, 56, 48–62.

Wenn Ihnen dieser Blogbeitrag zur Bewertung der Entscheidungsfindung in der Neuropsychologie gefallen hat, könnten Sie sich für diese Artikel von NeuronUP interessieren:

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

La evaluación de la toma de decisiones en neuropsicología

Prospektives Gedächtnis: was es ist, Unterschiede zum retrospektiven Gedächtnis, Kontextualisierung, Evaluation und beeinflussende Variablen

Prospektives Gedächtnis: was es ist, Unterschiede zum retrospektiven Gedächtnis, Kontextualisierung, Evaluation und beeinflussende Variablen

Schreiben Sie einen Kommentar