Нейропсихолог Lidia García Pérez резюмирует в этой статье понятие, la структуру социального познания и некоторые методы оценки.

Когда в профессиональной сфере нейропсихологии или психологии мы говорим о социальном познании, часто всплывают такие понятия, как эмпатия, распознавание эмоциональных выражений лица, теория разума или ментализация; однако у нас не всегда есть чёткое общее представление или модель, в рамках которой можно соотнести эти конструкты и на основе которой организовать нашу работу при оценке и лечении людей с нарушениями социального познания.

Хотя в научных исследованиях мало целостных и подробных моделей социального познания [1], существует консенсус в том, что социальное познание — это система обработки информации, в которой задействованы многочисленные более базовые функции, обеспечивающие социальное поведение [1].

Какие это базовые функции, которые включает социальное познание, и как они взаимосвязаны, чтобы порождать социальное поведение?

Из недавнего обзора Sánchez-Cubillo, Tirapu-Ustárroz y Adrover-Roig [1] и модели потока социально-эмоциональной обработки Ochsner [2], этот пост резюмирует el понятие, la структуру социального познания и некоторые тесты для оценки социального познания; суперконструкт.

Понятие социального познания

Социальное познание понимается как способность формировать представления о взаимоотношениях между собой и другими и гибко использовать их, чтобы направлять наше поведение таким образом, чтобы демонстрировать адекватные действия в конкретной социальной ситуации [1].

Этот когнитивный процесс, с помощью которого мы строим эти представления, — сложный процесс, в котором участвуют механизмы восприятия, обработки и оценки стимулов, позволяющие нам сформировать представление об окружающей социальной среде [1].

Компоненты и уровни сложности социального познания: модель Ochsner

Так называемый поток социально-эмоциональной обработки (social-emotional processing stream) Ochsner (2008), является общей моделью социального познания, включающей большинство когнитивных и аффективных процессов, изучавшихся в лабораторных исследованиях социального познания [1,2].

Эта модель рассматривает, что в обработке информации, задействованной в социальном познании, участвуют пять компонентов, которые взаимосвязаны иерархически, и в которых, в свою очередь, задействованы различные процессы:

1. Приобретение социо-аффективных валенций.

Во‑первых, посредством ассоциативного обучения через кондиционирование мы присваиваем аффективные значения социальным стимулам и возможным ответам на них.

То есть имплицитно мы учимся связывать каждый социальный стимул с валенцией (стимул является более или менее положительным, отрицательным или нейтральным), и эти ассоциации стимул–валенция будут влиять на субъективный способ, которым каждый человек интерпретирует мир, формируя его вкусы, предпочтения, установки и т. д.

2. Восприятие и реакции на социоаффективные стимулы.

Во-вторых, мы воспринимаем и распознаём социоаффективные стимулы, которые функционируют как ключи, распознавание которых имеет большое значение для нашей адаптации в социальной среде.

Социальные ключи , которые мы обнаруживаем и интерпретируем на этом уровне, включают:

- El движение биологическое: выполнимое только живыми существами с суставами,

- выражения лица эмоций: распознавание выражения радости, страха или более сложных эмоций, таких как рассеянность или восхищение,

- взгляд другого: позволяющий нам узнать, на что направлено внимание другого человека,

- просодия: эмоциональный тон речи.

Наблюдая за нашей социальной средой, мы обнаруживаем эти социальные ключи, которые интерпретируем как стимулы с положительной, отрицательной или нейтральной валенцией, и распознавание которых служит конечной функцией — помочь нам понять намерения других и приписать им ментальные состояния.

3. Низкоуровневое выводение: воплощённая симуляция.

Низкоуровневые выводы — это процессы понимания (чужих ментальных состояний и намерений), которые не используют рассуждение, а опираются на более базовые и непосредственные механизмы, такие как процессы воплощённой симуляции, которые включают активацию зеркальных нейронов.

Как известно, зеркальные нейроны — это нейроны, которые активируются как при наблюдении биологического движения у других, так и когда мы сами выполняем это движение. Этот механизм был предложен как нейронная основа эмпатии (в частности её аффективного компонента в противопоставление когнитивному) и имитации (в контексте понятия социального зеркалирования).

Способность немедленно пережить в своём теле то, что чувствует другой (понятие эмпатии) всего лишь взглянув на человека, служит тому, чтобы быстро понять его ментальное состояние, чтобы мы могли понять, что он чувствует и каковы его возможные намерения, автоматически, без прохождения через более медленные процессы рассуждения.

4. Высокоуровневое выводение: теория разума или когнитивная эмпатия.

Высокоуровневые выводы относятся к символическому пониманию того, что мы наблюдаем, учитывающему как контекст, так и семантическую и эпизодическую информацию, что позволяет нам уточнять обрабатываемую информацию и давать адаптивные ответы на более неоднозначные социальные стимулы (требующие более сложной, символической обработки).

На этом уровне действительно включается рассуждение и запускаются процессы теории разума (также называемые ментализацией или когнитивной эмпатией), которые относятся к способности приписывать ментальные состояния другим людям для объяснения и предсказания их поведения.

5. Контекстно-чувствительная регуляция.

Согласно этой модели, мы регулируем своё социальное поведение через три системы:

1. Регуляция поведения, основанная на дескриптивных аспектах:

Это система, использующая вербально-логическое знание для переосмысления и обновления значения воспринимаемого социоаффективного стимула в зависимости от конкретной ситуации.

Зная явно, в каком ментальном состоянии находится кто-то, мы можем переинтерпретировать его поведение как следствие конкретной ситуации и действовать соответственно более адаптивно.

Например, если мы знаем, что коллега сердится, потому что только что поссорился со своей партнёршей, мы можем переинтерпретировать грубый ответ в наш адрес не как личную проблему с нами, а как следствие того, что он находится в состоянии раздражения из‑за проблемы в отношениях.

2. Регуляция, основанная на результатах собственных действий/стимулов

Это система регуляции поведения, которая переобучается и обновляет связь между стимулами или собственными действиями и их аффективными последствиями (были ли последствия действий, которые мы совершали в прошлом, более или менее положительными или отрицательными). Таким образом, она опирается на воспоминание о последствиях предыдущего опыта, чтобы переназначить валенции каждому возможному действию в данной ситуации.

3. Регуляция, основанная на выборе

Работает как сочетание двух предыдущих и предполагает взвешивание относительной ценности нескольких вариантов поведения для выбора между теми, которые приносят небольшую краткосрочную выгоду, и теми, которые приносят большую, но долгосрочную выгоду.

Таким образом, согласно модели потока эмоциональной обработки Oschner, на более базовых уровнях обработки социальной информации происходит имплицитное обучение значению социальных стимулов и их последующее обнаружение и интерпретация (например, распознавание различных выражений лица, которые мы ассоциируем с определённой валенцией). На средних уровнях обработки социальной информации участвуют процессы воплощённой симуляции, опосредованные механизмами зеркальных нейронов (такие как аффективная эмпатия или имитация). А на более сложных уровнях обработки вовлечены процессы символического когнитивного выводения (теория разума) и регуляция собственного поведения.

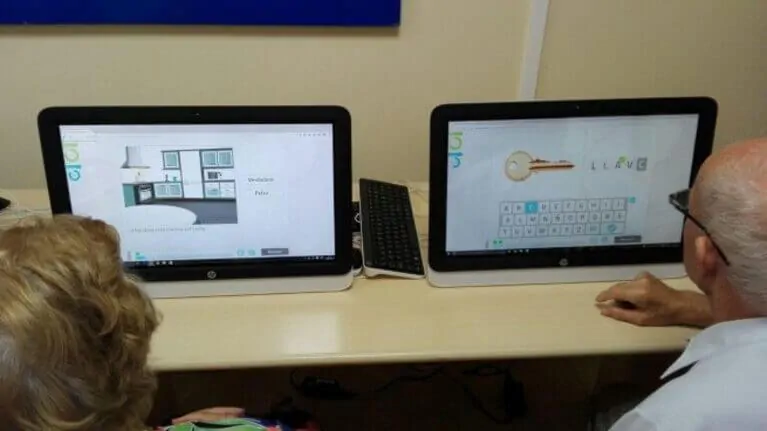

Оценка социального познания

Некоторые полезные тесты для оценки базовых функций, включённых в общую способность социального познания, включают [1]:

- Тест «Глаза» Барон-Коэна: для оценки распознавания эмоциональных выражений по взгляду;

- тест понимания ложных убеждений (maxi-task): для оценки убеждений первого порядка в теории разума;

- история о продавце мороженого: для оценки убеждений второго порядка в теории разума;

- странные истории Хаппе→ для оценки понимания иронии, лжи и благих намерений при лжи;

- истории Faux-pas (неловкие оплошности): для оценки понимания неоднозначности неловких социальных ситуаций;

- дилемма заключённого и трамвайная дилемма:для оценки способностей эмпатии и морального суждения.

Библиография

- Sánchez-Cubillo I, Tirapu-Ustárroz J y Adrover-Roig D (2012). Neuropsicología de la cognición social y la autoconciencia. En Tirapu-Ustárroz J, Ríos-Lago M, García Molina A y Ardila A (Eds.), Neuropsicología del córtex prefrontal y las funciones ejecutivas (pp. 353-390). Barcelona:Viguera.

- Ochsner, K. (2008) The social-emotionalprocessingstream: fivecoreconstructs and theirtranslationalpotentialforschizophrenia and beyond. BiolPsychiatry, 64: 48-61.

Если вам понравилась эта статья о структуре и оценке социального познания, возможно, вам также будет интересно:

«Эта статья была переведена. Ссылка на оригинальную статью на испанском:»

Cognición social: estructura y evaluación de un superconstructo

Реабилитация распределённого внимания

Реабилитация распределённого внимания

Добавить комментарий