Die auf Pädiatrie und Kinder- und Jugendpsychologie spezialisierte Psychoonkologin Begoña Acosta erläutert in diesem Artikel die neuropsychologischen Spätfolgen von Kinderkrebs anlässlich des Monats zur Sensibilisierung für Kinderkrebs, der im September begangen wird.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation macht die Krebserkrankung, wenn sie auftritt, weder bei Alter noch bei der betroffenen Körperregion Unterschiede. Wusstest du jedoch, dass die Überlebensrate bei Kinderkrebs in den entwickelten Ländern bei mehr als 80 % der diagnostizierten Fälle liegt? Andererseits zeigt die Realität, dass dieser Anstieg der Überlebensrate neuropsychologische Spätfolgen von Kinderkrebs unter anderem bei 70 % der geheilten Kinder und Jugendlichen nach sich zieht. Weißt du, welche Krebsarten in diesem Alter am häufigsten vorkommen und wie Behandlungen zur Entstehung dieser neuropsychologischen Spätfolgen von Kinderkrebs beitragen können? Welche sind die häufigsten neuropsychologischen Spätfolgen von Kinderkrebs und wie lassen sie sich erkennen?

Häufigste Krebsarten

Krebs im Kindesalter gilt als eine seltene Erkrankung, dennoch werden weltweit jährlich 400.000 neue Krebsfälle bei unter 18-Jährigen diagnostiziert. In Spanien werden laut dem Nationalen Register für kindliche Tumoren der Spanischen Krebsgesellschaft jährlich 1.006 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren diagnostiziert, wobei die am häufigsten diagnostizierten Krebsarten folgende sind:

- 30 % Leukämien,

- 22 % Tumoren des Zentralnervensystems,

- 20 % Hirntumoren,

- 13 % Lymphome.

Die Diagnostik neuropsychologischer Spätfolgen von Kinderkrebs

Wenn ein Kind oder Jugendlicher die Krebsdiagnose in dieser Lebensphase erhält, bedeutet dies einen großen emotionalen Einschnitt – sowohl für das Kind selbst als auch für seine Familie.

Ab diesem Moment muss es lange Krankenhausaufenthalte, medizinische Untersuchungen, mögliche neuropsychologische Spätfolgen des Krebses und das körperliche sowie emotionale Leid, das all dies mit sich bringt, bewältigen.

Heutzutage wird viel über Überlebende von Krebserkrankungen im Kindesalter geforscht und zahlreiche Studien zeigen, dass diese Gruppe besonders anfällig dafür ist, in Zukunft Depressionen oder Angststörungen zu entwickeln, vor allem, wenn sie an chronischen Spätfolgen der Behandlungen leiden.

Spätfolgen von Krebs im Kindes- und Jugendalter werden heute als „late effects“ bezeichnet, vor allem weil sie erst nach der Behandlung auftreten oder deutlicher werden. Es gibt eine Art kritische Phase, in der diese Spätfolgen deutlich erkennbar werden können; Untersuchungen datieren sie ab dem vierten oder fünften Jahr nach Abschluss der Behandlung.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass auch bereits in früheren Phasen bekannte Spätfolgen auftreten können, etwa in der akuten Phase während der Behandlung und in der subakuten Phase, die ein bis sechs Monate nach Behandlungsende andauert.

Erkennung neuropsychologischer Spätfolgen von Kinderkrebs

Bei entsprechenden Verdachtsmomenten kann ein Neuropsychologe eine neuropsychologische Diagnostik durchführen, um die kognitiven Funktionen des Kindes zu untersuchen – mit dem Ziel, zwischen erhaltenen Funktionen und solchen Bereichen zu unterscheiden, in denen neuroentwicklungsbedingte Schwierigkeiten vorliegen könnten.

Ziel ist es, ein individuelles Programm zur kognitiven Stimulation zu erstellen, das dem Kind hilft, die kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln, deren Entwicklung während der Behandlung möglicherweise zum Stillstand gekommen ist, und diejenigen Funktionen zu rehabilitieren, die es vor den Behandlungen erworben hatte und die durch diese aktuell beeinträchtigt sind.

In solchen Fällen wird in der Regel in enger Abstimmung mit Schule und Familie gearbeitet, da beide zum alltäglichen Umfeld des Kindes gehören.

Das übergeordnete Ziel der neuropsychologischen Intervention ist die Verbesserung der Lebensqualität im Hinblick auf die neuropsychologischen Spätfolgen von Kinderkrebs sowie die Förderung der in der Entwicklung des Kindes potenziell beeinträchtigten Lebensbereiche.

Behandlungen neuropsychologischer Spätfolgen von Kinderkrebs

Die bekanntesten und am häufigsten eingesetzten Behandlungen im pädiatrischen Bereich sind Chemotherapie, Strahlentherapie und Chirurgie. Allen gemeinsam ist das Ziel, die bösartigen Zellen zu beseitigen.

Chemotherapie

Sie ist die kulturell am weitesten bekannte Krebserkrankungsbehandlung und zielt darauf ab, Krebszellen zu eradizieren, kann jedoch auch gesunde Zellen schädigen, was zu den bekannten Nebenwirkungen führt. Diese können vorübergehend sein oder langfristig anhalten, obwohl die Behandlung bereits abgeschlossen ist. Dies hängt von bestimmten im Folgenden genannten Faktoren ab.

Strahlentherapie

Bei dieser Behandlung werden energiereiche Strahlen eingesetzt, um Krebszellen möglichst gezielt zu zerstören und den Schaden an gesunden Zellen zu minimieren. Dabei müssen jedoch das betroffene Areal und das Alter des Kindes berücksichtigt werden, denn je jünger das Kind ist, desto stärker fallen die neuropsychologischen und neuroendokrinen Spätfolgen aus.

Die Bestrahlung von Kindern unter drei Jahren ist eine Ausnahme und wird in der Regel bis zum fünften Lebensjahr hinausgezögert, da ansonsten insbesondere bei Kindern, die wegen eines Hirntumors oder Zentralnervensystemtumors bestrahlt werden, erhebliche Auswirkungen zu befürchten sind. Sollten dennoch Schäden auftreten, sind diese tendenziell globaler Natur und nicht nur fokal, da es sich um ein sich entwickelndes Gehirn handelt.

Chirurgie

Die möglichen neuropsychologischen Spätfolgen von Kinderkrebs, die aus chirurgischen Eingriffen resultieren, hängen maßgeblich von der Art des Eingriffs, dem Gesundheitszustand des Patienten zum Zeitpunkt der Operation und der Lage des Tumors ab, um nur einige Faktoren zu nennen. Chirurgie spielt in der Behandlung pädiatrischer Krebserkrankungen eine wichtige Rolle und gilt als Primäroption, sofern die Tumorgröße dies zulässt und/oder technisch umsetzbar ist.

Modulierende Faktoren neuropsychologischer Spätfolgen von Kinderkrebs

Wie bereits erwähnt, hängt die physische und kognitive Wirkung dieser Behandlungen von verschiedenen Faktoren ab, die als Modulatoren für das Auftreten neuropsychologischer Spätfolgen von Kinderkrebs angesehen werden.

Bei der Erkennung dieser neuropsychologischen Spätfolgen von Kinderkrebs sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- Die Krebsart, der Befallsort, die Behandlungsart, die verabreichte Dosis und das Areal, in dem sie angewendet wird;

- Das Alter des Kindes oder Jugendlichen zum Zeitpunkt der Diagnose und der Durchführung der Behandlungen;

- Wie der Gesundheitszustand des Kindes vor der Diagnose war und wie seine Gesundheit zum Zeitpunkt des Behandlungs- oder Operationsbeginns ist;

- Welche genetischen und familiären Vorerkrankungen in Bezug auf Krebs bestehen. Obwohl bekannt ist, dass nur 5–10 % der Diagnosen auf genetischen Mutationen beruhen, kann dieser Faktor die anderen genannten Einflussgrößen modulieren.

Diese Faktoren beeinflussen das Auftreten neuropsychologischer Spätfolgen von Kinderkrebs und können zudem weitere Late Effects hervorrufen, wie schulische Schwierigkeiten und Beziehungsprobleme, psychiatrische Diagnosen, die Persönlichkeit und Stimmung beeinträchtigen, sowie neurokognitive Dysfunktionen.

Melden Sie sich

für unseren

Newsletter an

Die neuropsychologischen Spätfolgen von Kinderkrebs

Nach den Untersuchungen von Bernabeu et al. (2003) sind bei Kindes- und Jugendlichen, die Krebs überlebt haben und Bestrahlung, Chemotherapie sowie Operationen ausgesetzt waren, neurokognitive Funktionen beeinträchtigt.

Hervorzuheben sind Schäden an der weißen Substanz – sowohl bei Leukämien als auch bei Hirntumoren – bedingt sowohl durch die Erkrankung selbst als auch durch die Therapien. Es zeigt sich, dass diese Verfahren Funktion und Struktur des Gehirns verändern, zu einer Demyelinisierung und verschiedenen Schädigungen führen, die letztlich die Reduktion der weißen Substanz bewirken.

Diese Beeinträchtigung betrifft insbesondere die Aufmerksamkeitsprozesse und exekutiven Funktionen von Kindern und Jugendlichen.

Bei den exekutiven Funktionen

Exekutive Funktionen zählen zu den am empfindlichsten auf Strahlung reagierenden neurokognitiven Prozessen und stellen eine der Hauptspätfolgen von Kinderkrebs dar. Da es sich um ein sich entwickelndes Gehirn handelt, kann die Degeneration der weißen Substanz in bilateralen präfrontalen Arealen zu Bradyphrenie (verlangsamte Informationsverarbeitung), Schwierigkeiten beim Problemlösen, verminderter kognitiver Flexibilität, Planungs- und Organisationsproblemen sowie erschwerter Reaktionsinhibition führen.

In einer sehr aufschlussreichen Studie von Marusak et al. (2019) wird berichtet, dass die Exposition gegenüber als objektiv lebensbedrohlich empfundenen Ereignissen strukturelle und funktionelle Veränderungen im Nervensystem bewirkt – selbst bei Kindern, die sich psychologisch gut an die Erkrankung angepasst hatten.

Diese Studie bringt posttraumatische Belastungsstörungen bei Überlebenden von Kinderkrebs mit Veränderungen im Volumen der Amygdala in Verbindung und zeigt eine hyperempfindliche, zentralisierte Amygdala.

Beim Wiedereinstieg in den Alltag und die Schule

Die Rückkehr in den Alltag zu Hause und in die Schule sind zwei wichtige Szenarien, um mögliche neuropsychologische Spätfolgen von Kinderkrebs zu erkennen, die während des Krankenhausaufenthalts vielleicht noch nicht sichtbar waren.

Gerade in dieser Alltagsphase können Lern-, Gedächtnis- und Schreib-Lese-Schwierigkeiten sichtbar werden, die auf Behandlungen oder die Tumorart zurückzuführen sind. Beispielsweise nach einem Tumor, der die Temporallappen betroffen hat, oder bei einer sekundären Hydrozephalus können Probleme bei der Informationsaufnahme oder mit dem visuell-räumlichen Gedächtnis auftreten.

Außerdem kann bei Kindern, die in sehr jungem Alter einer onkologischen Behandlung unterzogen wurden, ein Abfall der altersgerecht erwarteten Intelligenzleistung eintreten.

Gemeinsam

Zudem treten häufig Beeinträchtigungen der Selektivaufmerksamkeit (Auswahl eines Reizes gegenüber ablenkenden Stimuli), der alternierenden Aufmerksamkeit (abwechselnde Ausführung von zwei Aufgaben) und der anhaltenden Aufmerksamkeit (Aufrechterhaltung der Konzentration auf eine Aufgabe, z. B. Lesen) auf.

Darüber hinaus können visuell-perzeptive Schwierigkeiten (z. B. Figur-Grund-Diskrimination), sensorische Erkennungsstörungen (z. B. Temperaturunterscheidung) und Dyspraxien (z. B. erhöhte Probleme beim Erlernen von Ankleidefähigkeiten) auftreten.

Es ist nicht erforderlich, dass alle Spätfolgen gleichzeitig auftreten, und es müssen auch nicht alle bekannten Symptome zum Vorschein kommen. Daher ist es wichtig, die neurokognitive und emotionale Funktion des Kindes während der Erkrankung und nach Abschluss der Krebserkrankungsbehandlungen aufmerksam zu beobachten, um gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die seine neurologische Entwicklung unterstützen, falls Abweichungen im Vergleich zum Zustand vor den Behandlungen festgestellt werden.

Fazit

Aufgrund der onkologischen Therapien und weiterer multipler modulierender Faktoren im Verlauf der Erkrankung besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, neuropsychologische Spätfolgen von Kinderkrebs zu entwickeln. Deshalb ist es von größter Bedeutung, sie frühzeitig zu erkennen, rechtzeitig intervenieren zu lassen und die entsprechenden Fachleute aufzusuchen, um eine Chronifizierung zu verhindern und die Lebensqualität der sogenannten Überlebenden von Kinderkrebs zu verbessern.

Literatur

- Bernabeu, J, et al. (2003). Evaluación y rehabilitación neuropsicológica en oncología pediátrica. Revista de psicooncología, 0, 117-134.

- Hocking, M. C., & Alderfer, M. A. (2012). Neuropsychological sequelae of childhood cancer. Pediatric psycho-oncology: Psychosocial aspects and clinical interventions, 177-186.

- Marusak, H. A., Iadipaolo, A. S., Paulisin, S., Harper, F. W., Taub, J. W., Dulay, K., … & Rabinak, C. A. (2019). Emotion‐related brain organization and behavioral responses to socioemotional stimuli in pediatric cancer survivors with posttraumatic stress symptoms. Pediatric blood & cancer, 66(1), e27470.

- Sohlberg MM, Mateer CA. Attention Process Training (APT). Puyallup, WA: Association for Neuropsychological Research and Development; 1986.

- Zeltzer, L. K., Recklitis, C., Buchbinder, D., Zebrack, B., Casillas, J., Tsao, J. C., … & Krull, K. (2009). Psychological status in childhood cancer survivors: a report from the Childhood Cancer Survivor Study. Journal of clinical oncology, 27(14), 2396.

Wenn dir dieser Beitrag über neuropsychologische Spätfolgen von Kinderkrebs gefallen hat, könnten dich vielleicht diese Beiträge von NeuronUP interessieren:

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

Secuelas neuropsicológicas del cáncer infantil

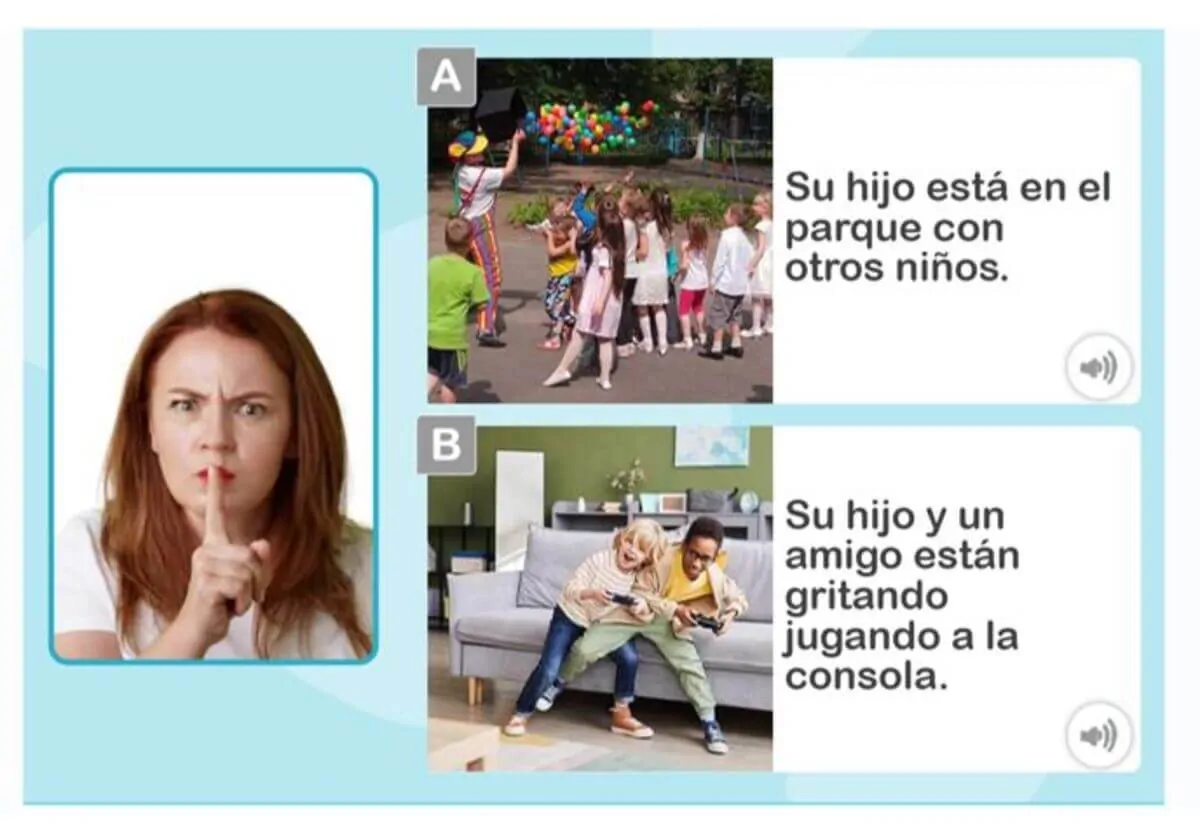

Aktivität zum Erkennen von Emotionen: Errätst du das Gesicht?

Aktivität zum Erkennen von Emotionen: Errätst du das Gesicht?

Schreiben Sie einen Kommentar