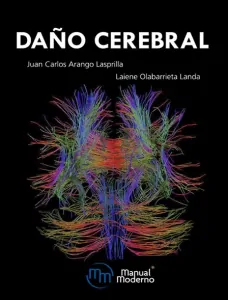

Der Psychologe Javier Tomás Romero spricht über den anterioren cingulären Kortex (ACC) und genauer über die exekutive Kontrolle und die emotionale Kontrolle des ACC.

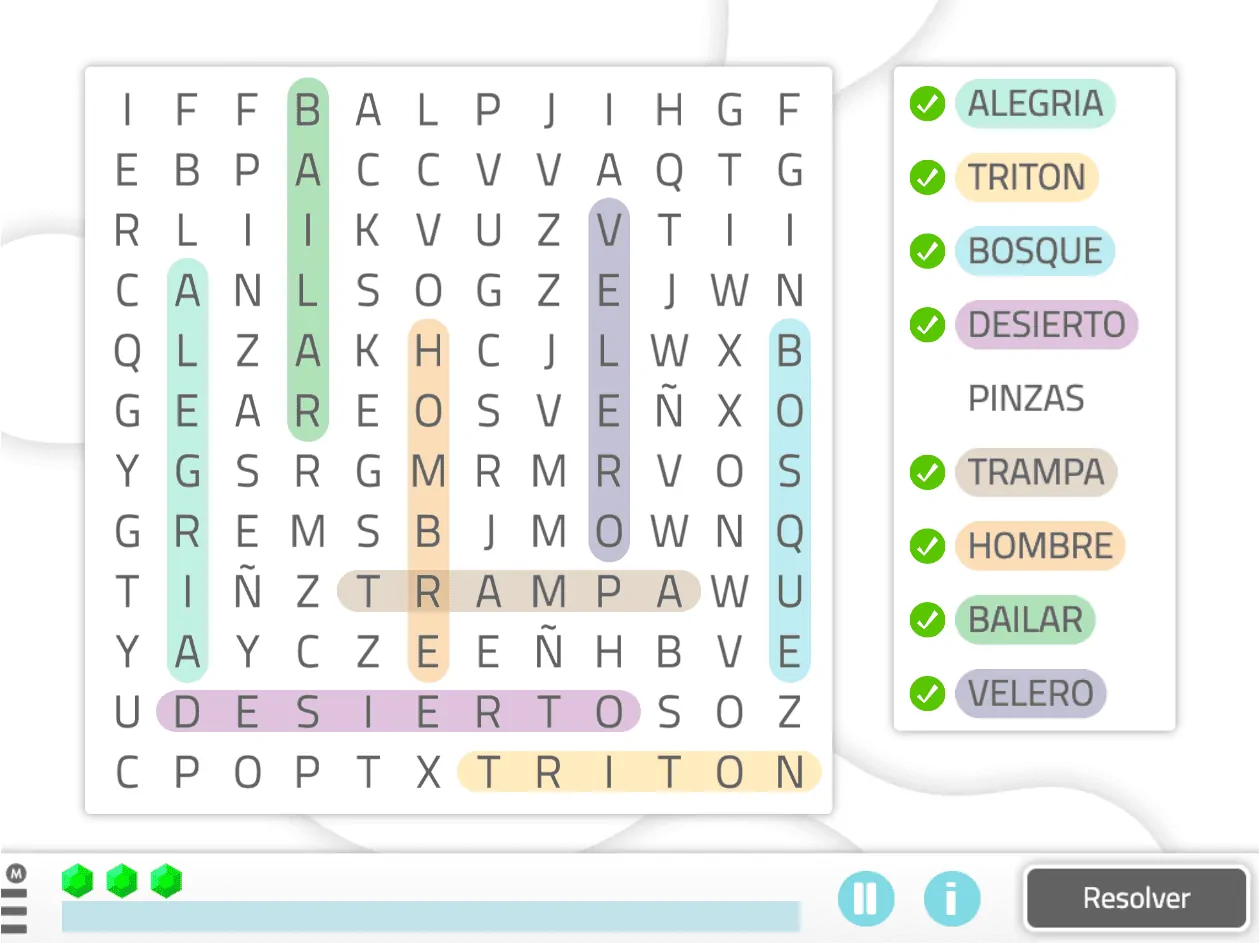

Exekutive Kontrolle des anterioren cingulären Kortex

Posner et al. (2007), Posner und Rothbart (2007) sowie Bush, Luu & Posner (2000) haben vorgeschlagen, dass der anteriore cinguläre Kortex, insbesondere der anteriore Gyrus cinguli, Teil eines exekutiven Aufmerksamkeitsnetzwerks ist und dass seine Hauptaufgabe darin besteht, die Verarbeitung von Informationen aus anderen Netzwerken zu regulieren, sowohl in sensorischen als auch in emotionalen Modalitäten (Öschner & Gross, 2005).

Der Begriff kognitive Kontrolle bezieht sich auf eine Reihe von exekutiven Funktionen, die dazu dienen, kognitive Systeme so zu konfigurieren, dass eine Aufgabe ausgeführt werden kann, insbesondere in Situationen, die Anstrengung oder nicht routiniertes Verhalten erfordern (Botvinick et al., 2004).

Wie erfolgt diese Konfiguration? Einige Autoren (Botvinick et al., 2004; Posner et al., 2004) haben die Hypothese eines Konfliktmonitorings vorgeschlagen, bei der ein Konflikt in der Aufgabe erkannt wird. Wenn diese Erkennung eintritt, initiiert der ACC eine Reihe strategischer Anpassungen in der kognitiven Kontrolle und Reaktionsplanung, um den Konflikt im nächsten Durchgang zu reduzieren und eine korrekte Antwort zu ermöglichen.

Diese Ergebnisse wurden von Dosenbach et al. (2008) verfeinert. Für ihr Team scheinen der ACC und insbesondere der dorsale ACC ein Verarbeitungsknoten zu sein, der gegenüber präfrontalen Strukturen als notwendige Komponente für die Ausführung hochkomplexer kognitiver Aufgaben an Bedeutung gewinnt. Er gewinnt insbesondere an Bedeutung, wenn es notwendig ist, ein kognitives Set aufrechtzuerhalten und zu erkennen, dass dieses Set bei der Aufgabenausführung versagt.

Inwieweit vermittelt der anteriore cinguläre Kortex diesen Prozess?

Botvinick et al. (2004) stellen fest, dass das Konfliktmonitoring bedeutet, dass, wenn der ACC an der Überwachung und Bewertung der Ergebnisse einer Handlung beteiligt ist, der Konflikt eines der Ergebnisse sein könnte, auf die der ACC sensibel reagiert. Dies könnte durch die Erkennung einer Verringerung der Belohnung und auch durch die Erfassung einer Erhöhung der Anstrengungsschwelle geschehen. Beides sind Funktionen, die mit dem ACC in Verbindung gebracht wurden.

Daher wäre der ACC dafür verantwortlich, beide Parameter festzulegen sowie eine Kosten-Nutzen-Schätzung zugrunde liegender Strategien oder Handlungen vorzunehmen. Das Monitoring wäre nicht für die Auswahl einer kognitiven Lösungsstrategie oder eines Handlungsplans zuständig, wie wir gesehen haben, sondern für einen evaluativen Kontrollmechanismus der Ergebnisse, der Informationen an andere Strukturen und Knoten des Planungssystems sendet. Das heißt, an das frontoparietale Netzwerk und das Kleinhirn, die für die Fehlerverarbeitung, die Festlegung von Handlungsstrategien und das Lernen verantwortlich sind.

Fan, Hof, Guise, Fossella & Posner (2007), unter Berufung auf Strick und Picard (2001), beschreiben eine funktionale Aufteilung während der Konfliktverarbeitung: Der anteriore rostrale Gyrus cinguli ist an der Konfliktverarbeitung beteiligt, während der posterioren Teil an der Antwortauswahl und der Bewegungsausführung mitwirkt.

Nach Ansicht dieser Gruppe sind die Verbindungen zwischen dieser Struktur und anderen effektiv, d. h., sie üben eine Top-down-Kontrolle aus, die Informationen umlenkt. Wenn der Konflikt im rostralen ACC erkannt wird, werden diese Informationen an posterior gelegene Bereiche des Gyrus cinguli und an Bereiche des Frontallappens (insbesondere den supplementär-motorischen Kortex, den prämotorischen Kortex und den lateralen präfrontalen Kortex) für die Antwortauswahl und -ausführung weitergeleitet.

Rostraler anteriorer cingulärer Kortex: ein Mechanismus der emotionalen Kontrolle?

Der rostrale anteriore cinguläre Kortex löst den emotionalen Konflikt, indem er die Aktivität der Amygdala und deren Ausgangsverbindungen unterdrückt. Dies führt zu einer Abschwächung der sympathischen autonomen Reaktionen. Daher sprechen wir von einem emotionalen Top-down-Phänomen.

Um über inhibitorische emotionale Kontrolle zu sprechen, muss man zwischen bewussten und unbewussten Prozessen unterscheiden. Etkin et al. (2004) haben bereits gezeigt, dass die Aktivität des rostralen ACC sich unterscheidet, je nachdem, ob die Stimuli bewusst wahrgenommen werden oder nicht.

Während der unbewussten Verarbeitung der Stimuli unterschieden sich die Probanden. Dies liegt daran, dass sie die mit Vigilanz verbundene Angst vor einem kontextbezogenen bedrohlichen Reiz nicht identifizieren konnten und daher je nach individuellem Angstniveau variierten. Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Probanden, sobald sie die potenzielle Bedrohung erkannt hatten, unabhängig von der Art der erhaltenen Therapie gleich reagierten. Das heißt, sie konnten ihre Angst nach erfolgreicher Erkennung gleichermaßen reduzieren. Zusammenfassend könnte der rostrale ACC eine bewusste Kontrolle der initial unbewussten Emotion, die von der Amygdala erzeugt wird, ausüben und so zwei Phasen der emotionalen Verarbeitung unterscheiden.

Die Relevanz für die Aufmerksamkeitsverarbeitung ist deutlich und wichtig. Bei Pathologien, die die emotionale Verarbeitung betreffen, führt eine Überaktivierung der Amygdala zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Störreizen und zu einer hohen Ablenkbarkeit bei psychiatrischen Patienten. Diese Überaktivierung korreliert zudem mit einer Hypoaktivierung des rostralen ACC.

Wie hängt dieser Mechanismus der emotionalen Kontrolle mit einigen klinischen Pathologien zusammen?

Bei Depression liegt während der autoreferenziellen Verarbeitung negativer Wörter eine Hyperaktivierung des medialen präfrontalen Kortex und des rostralen ACC vor. Die Aktivität des rostralen ACC zeigt den Zusammenhang zwischen der Aktivität des medialen präfrontalen Kortex und dem Schweregrad der Symptome. Tatsächlich bestand zwischen dem medialen präfrontalen Kortex, der Amygdala und dem rostralen ACC eine Korrelation zwischen der autoreferenziellen Verarbeitung und der Verarbeitung negativer emotionaler Informationen (Yoshimura et al., 2009).

Beim posttraumatischen Stress zeigten sich eine Hypoaktivität des rostralen ACC während der Traumavorstellung und deren Wiedererleben. Außerdem korrelierte der Schweregrad der Symptome stark mit der Hypoaktivität des rostralen ACC. Ebenso kommt es bei Probanden mit Angststörungen zu einem Versagen der Unterdrückung der Amygdala-Aktivität. Darüber hinaus korreliert in einer als stark bedrohlich empfundenen Situation die Angst negativ mit der Aktivität des rostralen ACC und positiv mit der Aktivität des dorsalen ACC. Das könnte den Zustand der Hypervigilanz erklären.

Die Aktivitätsveränderungen hängen vom Ausmaß der wahrgenommenen Bedrohung ab. Diese wahrgenommene Bedrohung variiert je nach Erwartung aversiver Stimuli. Tatsächlich zeigen Straube et al. (2008) in ihrer Studie ebenfalls, dass die Aktivität des cingulären Cortex in Abhängigkeit von diesem Bedrohungsausmaß variiert.

Kontinuum Aufmerksamkeit-Emotion

An diesen Phänomenen lässt sich beobachten, wie Aufmerksamkeit und Emotion zu einem einzigen Phänomen verschmelzen und traditionelle Dichotomien schrittweise obsolet werden. Es existiert ein Aufmerksamkeit-Emotion-Kontinuum und verschiedene Kontrollgrade zwischen beiden. Intensive Emotionen binden die Aufmerksamkeitsressourcen bis hin zur Hypervigilanz oder sogar zur vollständigen Ablenkbarkeit durch relevante Kontextreize. Daher können Emotionen die Aufmerksamkeit modulieren, indem sie einen Aufmerksamkeitsfokus gegenüber einem anderen bevorzugen, beispielsweise interozeptive Signale bei Hypochondern.

Ebenso können kognitive Ressourcen Kontrolle über Emotionen ausüben und deren Regulation oder Umformulierung erlauben (wie es in vielen Therapien geschieht), wofür zielgerichtete Aufmerksamkeitsressourcen rekrutiert werden müssen. Zum Beispiel beim Hinterfragen absurder Argumente während einer Depression oder bei der kognitiven Umstrukturierung von Phobien.

Melden Sie sich

für unseren

Newsletter an

Fazit

Literatur

Zusammenfassend ist der cinguläre Cortex eine ‚Durchgangsstruktur‘. Diese Struktur erlaubt es, unsere evolutionäre Entwicklung als Spezies innerhalb unseres eigenen Gehirns nachzuvollziehen. Diese Entwicklung zeigt sich im Übergang von den Strukturen, die uns mit anderen Tieren verbinden, zu höheren kognitiven Arealen und darin, wie diese Strukturen einander beeinflussen.

- Cognitive and emotional influences in anterior cingulate cortex. G Bush, P Luu, MI Posner. 2000 Jun;4(6):215-222. doi: 10.1016/s1364-6613(00)01483-2.

- A dual-networks architecture of top-down control. Nico U F Dosenbach 1, Damien A Fair, Alexander L Cohen, Bradley L Schlaggar, Steven E Petersen. 2008 Mar;12(3):99-105. doi: 10.1016/j.tics.2008.01.001. Epub 2008 Feb 11.

- Imaging the premotor areas. N Picard 1, P L Strick. 2001 Dec;11(6):663-72. doi: 10.1016/s0959-4388(01)00266-5.

- Conflict monitoring and anterior cingulate cortex: an update. Matthew M Botvinick 1, Jonathan D Cohen, Cameron S Carter. 2004 Dec;8(12):539-46. doi: 10.1016/j.tics.2004.10.003.

Wenn Ihnen dieser Blogbeitrag über den anterioren cingulären Kortex: exekutive und emotionale Kontrolle gefallen hat, könnten Sie auch an Folgendem interessiert sein:

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

La Corteza Cingulada Anterior: control ejecutivo y control emocional

Schreiben Sie einen Kommentar