Der Neuropsychologe und Forscher Ángel Martínez Nogueras behandelt das Problem der Multifaktorialität neuropsychologischer Tests. Konkret im Stroop-Test.

Versetzen wir uns in die Situation. Stellen Sie sich eine beliebige Woche vor, in der Sie mehrere Patienten in der Praxis untersuchen. Sie führen den Stroop-Test durch, und bei der Wort-Farbtafel stoßen Sie auf Folgendes:

- Patient 1 erreicht Item 23, macht 5 Fehler und korrigiert alle 5 selbst, ohne dass der Testleiter eingreifen muss;

- Patient 2 erreicht Item 19, macht 8 Fehler, erkennt und korrigiert jedoch nur 1 selbst, der Testleiter gibt nach jedem Fehler sofort Feedback, der Patient korrigiert sich, macht aber bei den nachfolgenden Items weiterhin Fehler;

- Patient 3 erreicht Item 21, macht keinen einzigen Fehler, zögert jedoch bei vielen Items und droht, einen Fehler zu machen, bevor er die richtige Antwort gibt, was für ihn eine große Anstrengung darstellt, die Antwort zu kontrollieren und keinen Fehler zu machen;

- Patient 4 erreicht Item 9, macht 9 nicht selbstkorrigierte Fehler, profitiert nicht vom Feedback des Testleiters und bricht den Test bei Item 9 ab, weil ihm die Durchführung zu anstrengend ist, ohne die 45 Sekunden auszuschöpfen.

Das sind reale Fälle aus meiner Praxis und zwar:

- ein 54-jähriger Patient nach Schlaganfall,

- ein 32-jähriger Patient mit Schädel-Hirn-Trauma,

- eine 66-jährige Patientin mit Amyloidangiopathie,

- ein 69-jähriger Patient mit Morbus Parkinson.

Angesichts des Vorstehenden können wir daraus schließen, dass die niedrige Punktzahl in allen vier Fällen auf ein Hemmungsdefizit zurückzuführen ist? Anders gefragt: Können wir bei allen vier Patienten ein Inhibitionsdefizit diagnostizieren?

Ich überlasse es Ihnen, die Antwort zu antizipieren: selbstverständlich nicht. Was bedeutet dies also für die fast routinemäßige Annahme in der Neuropsychologie, dass eine mangelhafte Durchführung des Wort-Farbe-Teils als Ausdruck eines Defizits der Inhibitionsprozesse interpretiert werden kann? Ich weiß nicht genau, wo das uns hinstellt, aber sicher weit entfernt von den Zielen der neuropsychologischen Diagnostik.

Zitat Banich1: „Allein die Endpunktzahl der Stroop-Aufgabe zu betrachten, begrenzt das Verständnis des Stroop-Effekts, da sie zwar die Summe der bei seiner Lösung beteiligten kognitiven Prozesse widerspiegelt, uns jedoch nicht über deren jeweilige Beteiligung während der Aufgabenbearbeitung informiert.“ Besser hätte ich es nicht formulieren können.

Um das Vorangegangene zu verdeutlichen und das zugrunde liegende Problem zu konkretisieren – nämlich die Multifaktorialität der Test- oder Prüfverfahren –, werde ich mich auf einen konkreten Test konzentrieren: den Stroop-Test.

Die Multifaktorialität neuropsychologischer Tests: der Stroop-Test

Im Folgenden präsentiere ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung der Komplexität der kognitiven Vernetzung, die erforderlich ist, um den Stroop-Test erfolgreich durchzuführen. Ich werde dabei die erklärende Kapazität rein theoretischer Inhibitionsmodelle überwinden und mich auf das interessante Konzept der kognitiven Kontrolle stützen.

Zur Verdeutlichung: Kognitive Kontrolle ist nicht als eigenständige kognitive Funktion zu verstehen, sondern entsteht in einem bestimmten Moment durch das punktuelle Zusammenspiel von Prozessen wie Arbeitsgedächtnis, kognitiver Flexibilität, Monitoring, Inhibition und Antwortselektion. Ihr Zweck ist es, ein dynamisches und flexibles Anpassungsverhalten zu ermöglichen, das sich nach den Zielen und Anforderungen der aktuellen Aufgabe richtet, insbesondere in nicht-routinemäßigen Situationen, die unübliche oder dominante Antworten erfordern, wie es beim Stroop-Test der Fall ist2,3.

Kognitive Prozesse, die der Stroop-Test umfasst

Wenn man den Prozess kognitiver Kontrolle bei der Durchführung des Stroop-Tests genauer betrachtet, kommt eine Kaskade kognitiver Prozesse zum Vorschein, die Folgendes umfasst:

Arbeitsgedächtnis

Die Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses in traditionell als inhibitorisch angesehenen Aufgaben findet in der Literatur immer stärkere Unterstützung. In diesem Zusammenhang schlugen Tiego et al. (2018) ein hierarchisches Modell der inhibitorischen Kontrolle vor, in dem das Arbeitsgedächtnis als übergeordneter Prozess fungiert, der die Leistung anderer kognitiver Prozesse – in diesem Fall der Inhibition – moduliert.

Während der Durchführung des Wort-Farbe-Teils des Stroop-Tests könnte ein Versagen bei der Aufrechterhaltung eines ausreichend hohen Aktivierungsniveaus im Arbeitsgedächtnis – sowohl hinsichtlich der Ziele der Aufgabe als auch der relevanten Information (die Farbe des Wortes zu benennen) – zu einem Inhibitionsversagen führen. Infolgedessen würde die Ausführung einer im Kontext unangemessenen dominanten Antwort (das Wort zu lesen) erleichtert.

Anders ausgedrückt sind Individuen mit höherer Arbeitsgedächtnisleistung auch weniger anfällig für Inhibitionsfehler.

Inhibition

Der Inhibitionsprozess würde einerseits Interferenzen verhindern oder den Zugang zum Arbeitsgedächtnis von irrelevanten Informationen unterbinden, um die bevorzugte Verarbeitung relevanter Informationen – in diesem Fall der Wortfarben – zu erleichtern.

Und andererseits würde er erlauben, eine automatisierte Reaktion wie das Lesen von Wörtern „abzublocken“, um die Selektion und Abgabe einer alternativen Antwort entsprechend den Anforderungen des Kontexts zu ermöglichen – in diesem Fall das Nennen der Tintenfarbe.

Daher kann man sagen, dass für die Bewältigung des Stroop-Tests Arbeitsgedächtnis und Inhibition koordinierend zusammenwirken müssen. Tatsächlich zeigen Studien, dass Probanden mit besserer Inhibitionskontrolle und höherer Arbeitsgedächtniskapazität einen geringeren Stroop-Effekt aufweisen als solche mit schwacher Inhibitionskontrolle und geringer Arbeitsgedächtniskapazität5,6.

Kognitive Flexibilität

Der Wort-Farbe-Teil des Stroop-Tests erfordert neben der Schaffung einer neuartigen oder ungewohnten Situation auch eine schnelle bzw. agile Umstellung oder Aktualisierung sowohl des Ziels als auch des Antwortsets im Vergleich zu den vorherigen Testteilen – d. h. den Wort- und Farbteilen –, da von einer Situation, in der auf kongruente Reize geantwortet wird, die übliche oder bereits gelernte Antworten erfordert, zu einer gewechselt wird, die eine neue oder seltene Antwort auf inkongruente, Konflikte erzeugende Reize fordert.

Ein defizitäres kognitives Flexibilitätsvermögen könnte somit zur Abgabe unpassender oder perseverativer Antworten führen. Einerseits aufgrund mangelnder Anpassung an die neuen Ziele, wenn ein zuvor erfolgreiches, aber jetzt unangemessenes Antwortset beibehalten wird (Antwortinertie), andererseits durch Schwierigkeiten beim Ändern oder Anpassen der Antwort basierend auf dem nach einem Fehler erhaltenen Feedback7,8.

Monitoring

Der kognitive Monitoring-Prozess wird üblicherweise als exekutiver Prozess charakterisiert, der die zeitliche Strukturierung der Aktivität übernimmt, überwacht, ob das Verhalten den Anforderungen der Aufgabe oder der Umgebung entspricht, und Fehler oder Diskrepanzen zwischen der Antwort und dem aktuellen Ziel der Aufgabe erkennt, was auf eine erforderliche Aktualisierung oder Änderung der Antwort hinweist9.

Innerhalb des Gefüges der kognitiven Kontrolle ist es für ein erfolgreiches Monitoring erforderlich, dass das Arbeitsgedächtnis das Ziel der Aufgabe aktiv hält. Ziel ist es, zu gewährleisten, dass das Verhalten diesem Ziel entspricht. Außerdem muss die kognitive Flexibilität angemessen wirken, indem sie das Antwortset in Fällen anpasst, in denen ein Fehler festgestellt oder negatives Feedback zur abgegebenen Antwort eingeht10.

Ein im Rahmen der Stroop-Aufgabe untersuchter Aspekt des Monitorings konzentriert sich auf die separate Analyse von Fehlern und Selbstkorrekturen sowie auf die Anpassung der Antwort basierend auf dem nach einem Fehler erhaltenen Feedback11.

Dieser Blickwinkel betont, dass es neben der Erfassung der Anzahl der von einem Patienten gelesenen Items tatsächlich interessant wäre, qualitative Aspekte in Bezug auf die Fehleranalyse zu erfassen, um die Daten anzureichern und die Genauigkeit der gezogenen Schlussfolgerungen zu erhöhen.

Verarbeitungsgeschwindigkeit

Es ist bekannt, dass eine Verlangsamung der Informationsverarbeitung die Leistung kognitiver Prozesse wie Inhibition, Arbeitsgedächtnis und Flexibilität bei der Durchführung komplexer Aufgaben negativ beeinflussen kann.

Andererseits gibt es Veröffentlichungen und Konstruktvaliditätsstudien zum Stroop-Test, die darauf hinweisen, dass die Verarbeitungsgeschwindigkeit ein wichtiger Faktor für dessen erfolgreiche Bewältigung ist12. Nicht umsonst wird die Leistung in den verschiedenen Testabschnitten anhand der Anzahl der Items gemessen, die ein Proband in 45 Sekunden erreicht, also seiner Ausführungsgeschwindigkeit.

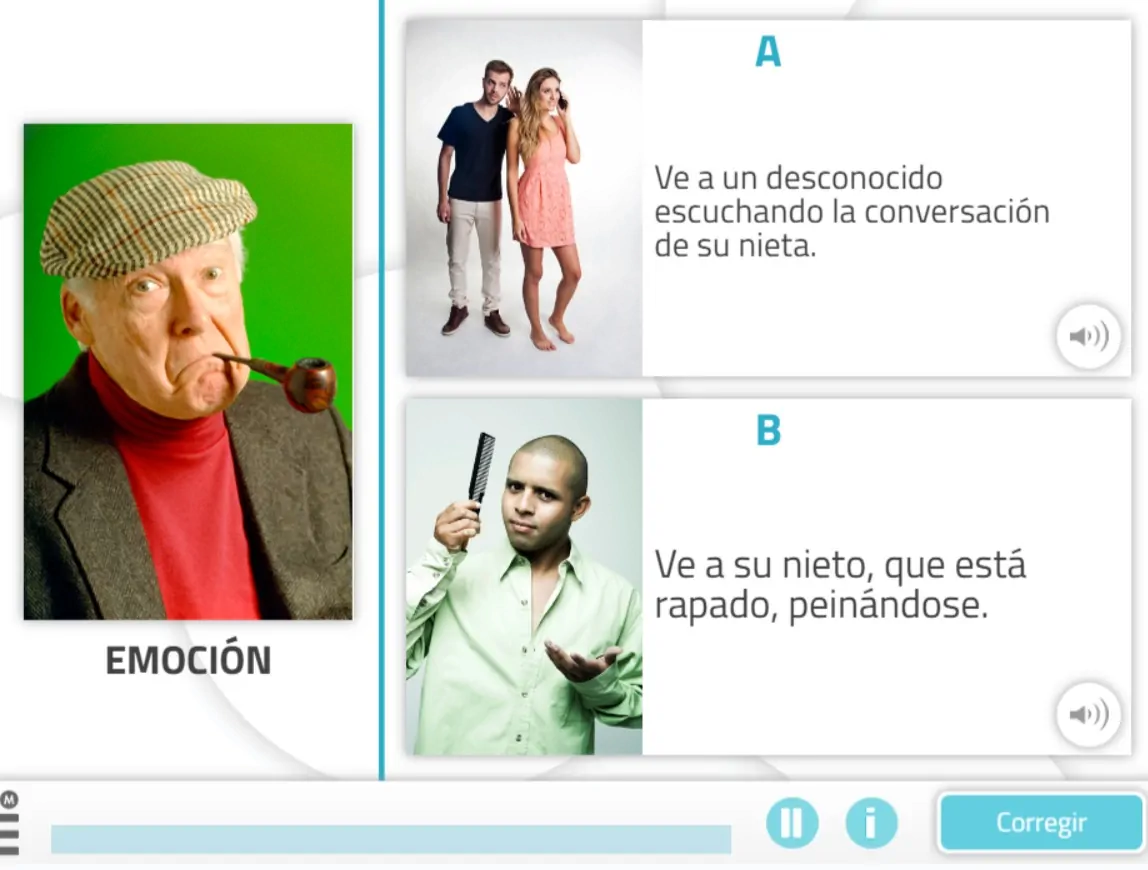

Testen Sie NeuronUP 7 Tage kostenlos

Probieren Sie unsere verschiedenen Übungen, erstellen Sie Sitzungen oder arbeiten Sie remote mithilfe von Online-Sitzungen

Fazit

Zusammenfassend behandelt dieser Text im Kern die Frage der Multifaktorialität jener Tests, die wir routinemäßig zur kognitiven Beurteilung verwenden. Unser Ziel in der klinischen Praxis der Neuropsychologie ist nicht, einem Patienten seine durch die Psychometrie vorgegebene Grenze aufzuzeigen, sondern aufzuzeigen, was diese Grenze verursacht und wie wir sie überwinden können.

Stellen Sie sich das Ausmaß an Fehlern und Einschränkungen vor, dem wir in der Neuropsychologie ausgesetzt sind, wenn wir unsere Arbeitshypothesen und klinischen Schlussfolgerungen ausschließlich auf die quantitative Interpretation der Endpunktzahl eines Patienten in einem Test stützen.

Im Gegensatz dazu kann unser Ziel nur sein, die Bewertung einer Person mit der Perspektive oder Absicht anzugehen, das Netzwerk kognitiver Prozesse, das der Durchführung der von uns gestellten Aufgaben zugrunde liegt, aufzuschlüsseln, um die jeweilige Beteiligung jedes einzelnen Prozesses an deren Bearbeitung zu bestimmen.

Vor einiger Zeit habe ich tief die folgende Aussage von Benedet91 verinnerlicht: „Neuropsychologie beginnt dort, wo Psychometrie endet“, worauf man hinzufügen könnte, dass der Weg nach der Psychometrie mit theoretischen Modellen gepflastert sein muss – und je besser das theoretische Modell, desto solider der Fortschritt.

Der Text, den Sie gerade gelesen haben, ist eine kurze Zusammenfassung eines Artikels, der in der Revista Iberoamericana de Neuropsicología unter dem Titel Test de Stroop, algo más que inhibición. Una revisión bajo el concepto de control cognitivo veröffentlicht wurde. Über den folgenden Link gelangen Sie zum vollständigen Artikel: https://neuropsychologylearning.com/portfolio-item/test-de-stroop-algo-mas-que-inhibicion-una-revision-bajo-el-concepto-de-control-cognitivo/

Literatur

- Banich MT. The Stroop Effect Occurs at Multiple Points Along a Cascade of Control: Evidence From Cognitive Neuroscience Approaches. Front Psychol. 2019 Oct 9;10:2164.

- Lenartowicz A, Kalar DJ, Congdon E, Poldrack RA. Towards an ontology of cognitive control. Top Cogn Sci. 2010 Oct;2(4):678-92.

- Soutschek A, Strobach T, Schubert T. Working memory demands modulate cognitive control in the Stroop paradigm. Psychol Res. 2013 May;77(3):333-47.

- Tiego J, Testa R, Bellgrove MA, Pantelis C, Whittle S. A Hierarchical Model of Inhibitory Control. Front Psychol. 2018;9:1339.

- Kane MJ, Engle RW. Working-memory capacity and the control of attention: the contributions of goal neglect, response competition, and task set to Stroop interference. J Exp Psychol Gen. 2003 Mar;132(1):47-70.

- Duell N, Icenogle G, Silva K, Chein J, Steinberg L, Banich MT, et al. A cross-sectional examination of response inhibition and working memory on the Stroop task. Cognitive Development 2018; 47: 19-31.

- Miyake A, Friedman NP. The Nature and Organization of Individual Differences in Executive Functions: Four General Conclusions. Curr Dir Psychol Sci. 2012; Feb;21(1):8-14.

- Amieva H, Lafont S, Rouch-Leroyer I, Rainville C, Dartigues JF, Orgogozo JM, Fabrigoule C. Evidencing inhibitory deficits in Alzheimer’s disease through interference effects and shifting disabilities in the Stroop test. Arch Clin Neuropsychol. 2004 Sep;19(6):791-803.

- Tirapu-Ustárroz J, García-Molina A, Luna-Lario P, Roig-Rovira T, Pelegrín-Valero C. Modelos de funciones y control ejecutivo (I) [Models of executive control and functions (I)]. Rev Neurol. 2008 Jun 1-15;46(11):684-92.

- Grange JA, & Houghton G. Task switching and cognitive control: An introduction. In Grange JA, & Houghton G, eds. Task switching and cognitive control. Oxford University Press; 2014. p 1–26.

- Miller, A., Bryant, K., Martincin, K., Livers, E., Martukovich, R., & Poreh, A. M. (2009, August). Examining the Self-Corrected and Non-Self-Corrected Errors on the Stroop Test. In Archives of Clinical Neuropsychology (Vol. 24, No. 5, pp. 441-441). Great Clarendon st, Oxford OX2 6DP, England: Oxford Univ Press.

- Periáñez JA, Lubrini G, García-Gutiérrez A, Ríos-Lago M. Construct Validity of the Stroop Color-Word Test: Influence of Speed of Visual Search, Verbal Fluency, Working Memory, Cognitive Flexibility, and Conflict Monitoring. Arch Clin Neuropsychol. 2020 Jun 9:acaa034

Wenn Ihnen dieser Artikel über die Multifaktorialität neuropsychologischer Tests gefallen hat, könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

La multifactorialidad de los test neuropsicológicos: ¿Qué valoramos cuando valoramos?

Neurorehabilitation mittels Telemedizin

Neurorehabilitation mittels Telemedizin

Schreiben Sie einen Kommentar