Die Neuropsychologin Lidia García Pérez erklärt in diesem Artikel, was Aphasie ist, die Aphasieformen und unterscheidet zwischen dieser Störung und den Sprechstörungen, der Dysarthrie und der kognitiv-kommunikativen Beeinträchtigung.

Was ist Aphasie?

Aphasie ist ein Verlust bzw. eine Sprachstörung, verursacht durch eine Hirnschädigung [1], die typischerweise mit Läsionen im für die Sprache dominanten Hemisphäre (linke Hemisphäre bei 96 % der Rechtshänder und 70 % der Linkshänder [2]) einhergeht.

Der Begriff leitet sich vom Griechischen ἀφασία ab, was „Unfähigkeit zu sprechen“ bedeutet [3]. Diese Störung kann jedoch in vielfältiger Weise und unterschiedlichem Ausmaß sowohl die Sprachproduktion als auch das Sprachverständnis beeinträchtigen, in jeder ihrer Modalitäten: mündlicher Ausdruck, Hörverständnis, Schreiben oder Lesen [4,5].

Innerhalb dieses Störungsbildes können daher sehr unterschiedliche Syndrome beschrieben werden, je nachdem, welche sprachlichen Fähigkeiten betroffen sind, die zudem mit anderen kognitiven Defiziten koexistieren können.

Aphasie, Sprechstörungen und Kommunikationsstörungen

Da die Sprachstörung, die bei Aphasie vorliegt, auch eine Beeinträchtigung der Kommunikationsfähigkeit bedeutet, ist es wichtig, zwischen dieser Störung und anderen Formen von Kommunikationsauffälligkeiten, die durch eine erworbene Hirnschädigung bedingt sein können oder nicht, zu unterscheiden, wie den Sprechstörungen und neuropsychologischen Störungen wie der Sprechapraxie oder den kognitiv-kommunikativen Beeinträchtigungen[4].

Aphasie vs. Sprechstörungen

Die Sprechstörungen, wie Dysphonie, Dysphämie, Disglossie, Dyslalie oder Dysarthrie, sind Störungen unterschiedlichen Ursprungs (orale Phonation oder neurologisch), die verschiedene Parameter der Sprachproduktion beeinflussen, wie die akustischen Eigenschaften der Stimme (Intensität, Tonhöhe und Timbre), die Flüssigkeit, die Aussprache oder die Artikulation von Lauten und Wörtern, wobei die Sprache selbst erhalten bleibt [5].

Aphasie hingegen ist durch eine Störung der Sprachstruktur gekennzeichnet, die sich auf das semantische, grammatische, phonologische und/oder syntaktische Niveau auswirkt und dadurch ihre symbolische Natur beeinträchtigt [5], also die Fähigkeit der Sprache, Ideen oder Gedanken darzustellen. Während diese Störung ein spezifisches Sprachdefizit darstellt, das die mündliche Modalität und die Kommunikationsfähigkeit beeinträchtigt, betreffen Sprechstörungen zwar ebenfalls die Kommunikation, aber nicht die Sprache.

In einigen Fällen kann Aphasie von einer Sprechapraxie begleitet sein, die wie die Aphasie eine erworbene neuropsychologische Störung infolge einer Hirnschädigung darstellt und die Schwierigkeit beschreibt, die artikulatorischen Bewegungen beim Sprechen willkürlich auszuführen, bedingt durch eine Läsion in kortikalen motorischen Assoziationsarealen, die für die Programmierung der freiwilligen Bewegungen der Muskulatur von Mund, Zunge und Kehlkopf zuständig sind [2,5]. Obwohl einige aphasische Syndrome, wie die nicht-flüssigen Aphasien, Sprechapraxie als Symptom einschließen können, ist die Sprechapraxie an sich ein Problem der Bewegungsplanung.

In der klinischen Beurteilung lässt sich Sprechapraxie dadurch unterscheiden, dass Betroffene Schwierigkeiten haben, die Muskeln von Mund, Zunge und Kehlkopf bei anderen Aufgaben als dem Sprechen [2] zu bewegen, wie Schlucken, Pusten, Pfeifen, Kauen oder Küssen.

Aphasie vs. Dysarthrie

Eine weitere nützliche Unterscheidung besteht darin, Sprechapraxie von Dysarthrie abzugrenzen, bei der es sich um eine neuromuskuläre Störung handelt, bei der die Ausführung der Sprechbewegungen ebenfalls beeinträchtigt ist und die Artikulation betrifft, jedoch nicht durch ein Planungsproblem der Bewegung, sondern durch die Aktivierung der beteiligten Muskeln.

Klinisch lassen sie sich dadurch unterscheiden, dass bei Dysarthrie die Artikulationsfehler konsistent sind und der Einfluss der Wortlänge geringer ist, während bei Sprechapraxie die Wortlänge stärker die Fehler beeinflusst und diese nicht konsistent sind [4]. Außerdem besteht bei Sprechapraxie eine automatische-freiwillige Dissoziation [4] (zum Beispiel kann der Patient Schwierigkeiten haben, bewusst zu lächeln, aber spontan lächelt er).

Aphasie vs. kognitiv-kommunikative Beeinträchtigung

Andererseits sind beim Sprechen, Zuhören, Lesen oder Schreiben nicht nur sprachliche Aspekte beteiligt, sondern diese Fähigkeiten erfordern auch andere kognitive Funktionen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, exekutive Funktionen, logisches Denken oder Abstraktionsvermögen [4].

Deshalb müssen wir zwischen einem primären Sprachproblem (Aphasie) und sprachlichen Problemen, die sekundär durch Defizite in diesen anderen Funktionen entstehen und als kognitiv-kommunikative Beeinträchtigungen bezeichnet werden, unterscheiden. Letztere betreffen die Verhaltensregulation, die soziale Interaktion, Alltagsaktivitäten, Lernen sowie die akademische und berufliche Leistungsfähigkeit [4].

Melden Sie sich

für unseren

Newsletter an

Aphasie-Typen

Ein erstes Klassifikationskriterium, das bei der Differenzialdiagnose der Aphasie-Typen hilfreich ist, ist meist die Unterscheidung zwischen flüssiger Aphasie und nicht-flüssiger Aphasie[7]. Bei nicht-flüssiger Aphasie ist die expressive Sprache weniger erhalten als das Verständnis, und umgekehrt gilt sie als flüssig [5].

Nicht-flüssige Aphasien

Nach der klassischen Einteilung der verschiedenen Typen [4, 7] gehören zu den nicht-flüssigen Aphasien die Broca-Aphasie, die motorische transkortikale Aphasie und die globale Aphasie; zu den flüssigen Aphasien zählen die Wernicke-Aphasie, die sensorische transkortikale Aphasie, die Leitungsaphasie und die anomische Aphasie.

Patienten mit Broca-Aphasie zeigen oft Schwierigkeiten beim spontanen Sprechen, geringe Sprachflüssigkeit, telegrammartige Sprache, Agrammatismen (grammatikalische und syntaktische Fehler) sowie Probleme beim Benennen und Wiederholen, während das Sprachverständnis relativ gut erhalten ist [5,6]. Wenn der Patient ein ähnliches Bild zeigt, jedoch keine Wiederholungsstörung aufweist, wird dies als motorische transkortikale Aphasie klassifiziert [6].

In der globalen Aphasie bestehen schwere Probleme sowohl beim Sprachverständnis als auch bei der Sprachproduktion [5,6].

Flüssige Aphasie

Bei der Wernicke-Aphasie sind das Sprachverständnis und das Benennen stark beeinträchtigt, und der mündliche Ausdruck ist flüssig, aber mit zahlreichen Paraphasien (falsche Konstruktionen oder Wortersetzungen) und Neologismen (Wörter, die nicht existieren) [5,6]. Bei der sensorischen transkortikalen Aphasie weist der Patient die Probleme der Wernicke-Aphasie auf, außer der Wiederholungsstörung [6].

Wenn die Störung der Wiederholung das Hauptproblem darstellt, wird sie als Leitungsaphasie klassifiziert. Bei der anomischen Aphasie besteht nur ein Defizit im Benennen.

Obwohl diese Klassifikation wahrscheinlich die am weitesten verbreitete ist, weist die Differenzialdiagnose von Aphasie anhand dieser oder jeder anderen gruppen-syndromatischen Taxonomie in der Praxis einige Einschränkungen auf, ein Thema, das in einem zukünftigen Beitrag behandelt wird.

Literatur

- Ardila, A. & Benson, D. F. (1996). Aphasia: A clinicalperspective. New York: Oxford.

- Scott J. G. und Schoenberg, M. R. (2011). Languageproblems and assessment: theaphasicpatient. In Schoenberg, M. R. & Scott J. G. (Hrsg.). The little black book of neuropsychology: a syndrome-based approach (S. 159-178). New York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer.

- Real Academia Nacional de Medicina (2012). Diccionario de términos médicos. Madrid: Panamericana. Abgerufen von http://dtme.ranm.es/ingresar.aspx

- Gispert-Saúch, M. M. (2011). Lenguaje, afasias y trastornos de la comunicación. In Bruna, O., Roig, T., Puyuelo, M., Junqué, C. und Rueano, A. (Hrsg.). Rehabilitación neuropsicológica: intervención y práctica clínica (S. 61-81). Barcelona: Elsevier Masson.

- Portellano, J. A. (2010). Introducción a la neuropsicología. Madrid: McGraw Hill.

- Cuetos, F., González, M., Martínez, L., Mantiñán, N., Olmedo, A. und Dioses, A. (2010). ¿Síndromes o síntomas en la evaluación de los pacientes afásicos? Psicothema, Bd. 22(4), S. 715-719.

- Ardila, A. und Roselli, M. (2007). Neuropsicología clínica. Mexiko-Stadt: El Manual Moderno.

Wenn Ihnen dieser Artikel über Aphasie gefallen hat, könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

Afasia: diagnóstico diferencial y tipos de afasias

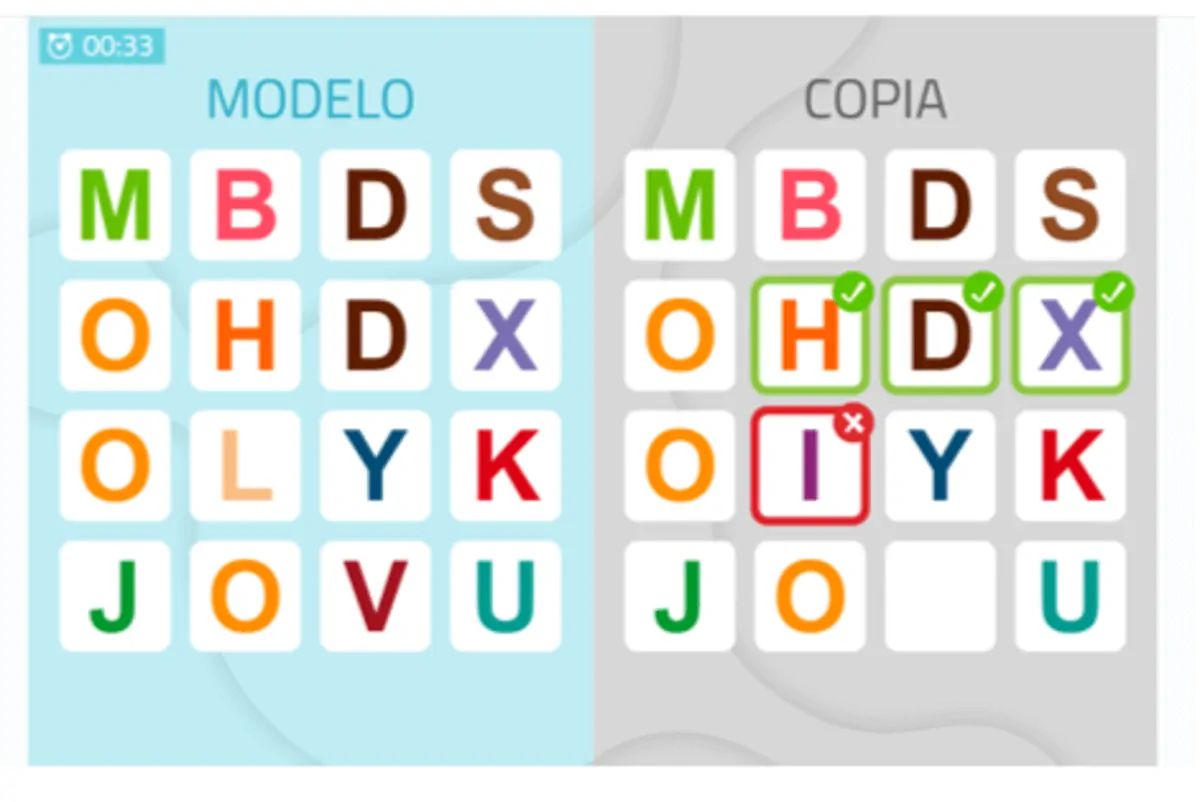

Neuer Generator zum Kopieren des Inhalts eines Arrays in ein anderes

Neuer Generator zum Kopieren des Inhalts eines Arrays in ein anderes

Schreiben Sie einen Kommentar