Visuell-räumliche Fähigkeiten

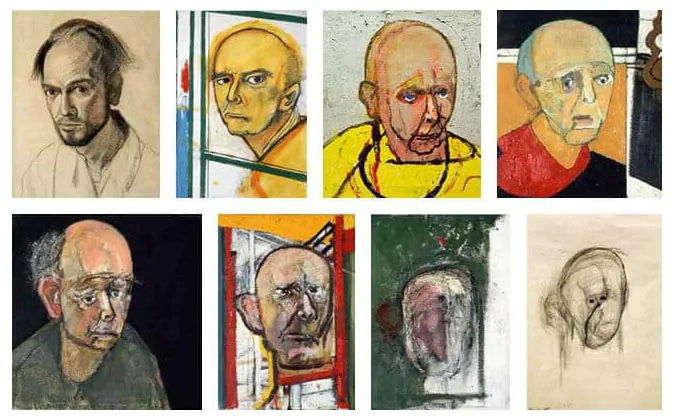

Die visuell-räumlichen Fähigkeiten sind ein angeborener Prozess für jeden Menschen und daher ist ihre Bewertung und Intervention bei angeborenen oder erworbenen Hirnschädigungen wichtig. Oft wird diese Fähigkeit mit Wahrnehmung oder Praxien verwechselt und mithilfe des Kopierens von Zeichnungen, wie dem Rey-Figuren-Test, oder durch die Nachbildung von Modellen, wie den Kohs-Würfeln oder den Wechsler-Skalen, beurteilt. Aber was sind visuell-räumliche Fähigkeiten? Und bedeutet ihre Intervention nur, Objekte zu kopieren und zusammenzusetzen…? Im Laufe dieses Textes werden wir versuchen, diese beiden Fragen zu beantworten, um den visuell-räumlichen Prozess zu verstehen und Strategien aufzuzeigen, die eine Verbesserung dieser Fähigkeiten bei Hirnschädigungen ermöglichen.

Definition und Komponenten der visuell-räumlichen Fähigkeiten

Visuell-räumliche Fähigkeiten sind komplexer als das Anfertigen einer Kopie einer Figur oder das Zusammenbauen eines Modells; dieser Prozess ist ein Bündel von kognitiven Fähigkeiten, die mit Hirnarealen assoziiert sind, die für die räumliche Analyse von Elementen zuständig sind, um sie mit Genauigkeit nachzubilden; selbst wenn diese sich in Bewegung befinden (Stiles et al., 2020). Wenn von einem Bündel kognitiver Fähigkeiten die Rede ist, bezieht man sich hauptsächlich auf zwei Prozesse: die visuell-räumliche Wahrnehmung und die Motorik.

Einer der Hauptkomponenten visuell-räumlicher Fähigkeiten ist die visuell-räumliche Wahrnehmung, die von der visuellen Wahrnehmung oder visuellen Gnosie zu unterscheiden ist. Die Fähigkeit, ein Objekt zu identifizieren und zu erkennen, ist besser bekannt als visuelle Wahrnehmung und mit okzipito-temporalen Netzwerken assoziiert; während die Fähigkeit, zu analysieren, wie verschiedene Komponenten im Raum zusammenhängen, um ein Ganzes zu bilden, als visuell-räumliche Wahrnehmung bezeichnet wird und mit okzipito-parietalen Netzwerken in Verbindung steht (Atkinson, 2002; Roselli, 2015; Stiles et al., 2020).

In der Klinik trifft man auf Patienten, die die Fähigkeit zur Erkennung visueller Reize bewahren, aber beim Anfertigen von Zeichnungs- oder Modellreplikaten versagen. Einige klinische Befunde wie das Williams-Syndrom, Schizophrenie und/oder Autismus zeigten eine adäquate Fähigkeit, lokale Elemente einer Figur zu kopieren, aber erhebliche Schwierigkeiten, diese im Raum zusammenzufügen (Doniger et al., 2002; D’Souza et al., 2016). Bei visuell-räumlichen Fähigkeiten ermöglicht die motorische Funktion einen feinen Strich und einen angemessenen Tonus. In diesem Fall spielt das Kleinhirn eine wichtige Rolle bei der Koordination von Auge und Hand, um einen präzisen Strich zu führen, und die fronto-striatalen Netzwerke sind an der motorischen Kontrolle beteiligt.

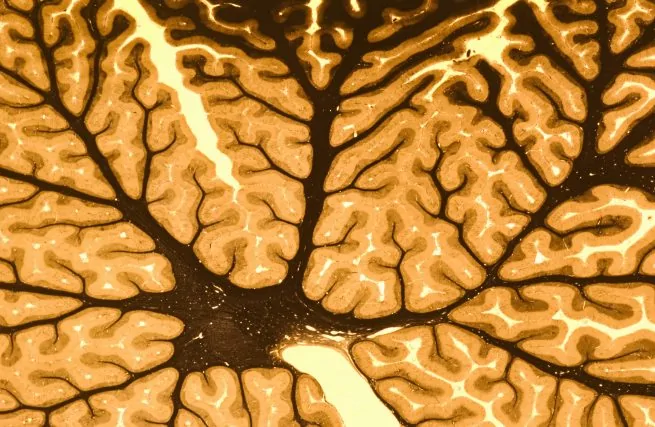

Der dorsale Pfad und die visuell-räumlichen Fähigkeiten

Man hat herausgefunden, dass visuelle Reize zwei Wege nehmen, um zur Okzipitallappenrinde zu gelangen, ausgehend von der Retina der Augen. Der magnocelluläre Pfad beginnt in den großen Ganglienzellen der Retina, verläuft weiter zum seitlichen ventralen Kniehöcker, steigt zur primären Sehrinde (V1) auf und projiziert zu den Arealen V5 und V7A, dem intraparietalen Sulcus und dem inferioren Parietallappen (Labos et al., 2008; Stiles et al., 2020); während der parvozelluläre Weg in den kleineren retinalen Zellen seinen Ursprung hat, durch den Thalamus verläuft, zur primären Sehrinde projiziert und von dort zu den Arealen V2 und V4 und zur inferotemporalen Rinde weiterleitet (Labos et al., 2008; Stiles et al., 2020).

Die Netzwerke, die den magnocellulären Pfad und die okzipito-parietale Rinde bilden, werden als dorsaler Pfad bezeichnet und sind mit dem Wo und Wie der Objektlokalisierung im Raum verbunden; während die parvozellulären Netzwerke und die okzipito-temporale Rinde als ventraler Pfad identifiziert werden und mit dem Was eines beobachteten Objekts assoziiert sind. Eine Schädigung des dorsalen Pfads würde folglich zu Beeinträchtigungen der visuell-räumlichen Fähigkeiten führen; eine Schädigung des ventralen Pfads hingegen zu Störungen bei der Identifizierung und dem Erkennen von Objekten.

Vulnerabilität des dorsalen Pfads

Der Begriff „Vulnerabilität des dorsalen Pfads“ bezieht sich auf Patienten und Populationen, bei denen Schädigungen in diesen Bereichen festgestellt wurden und die Beeinträchtigungen der visuell-räumlichen Fähigkeiten aufweisen (Atkinson & Braddick, 2011). Außerdem wurde identifiziert, dass sich der dorsale Pfad weiter in drei Netzwerke aufteilt: das parieto-präfrontale, das mit dem visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis assoziiert ist; das parieto-prämotorische, das mit Augenbewegungen und visuellem Verfolgen in Verbindung steht; und das parieto-temporale, das mit räumlicher Navigation assoziiert ist (Kravitz et al., 2011; van der Ham & Ruotolo, 2017). Daher ist es wahrscheinlich, dass Patienten mit Vulnerabilität des dorsalen Pfads auch Beeinträchtigungen in der visuellen selektiven Aufmerksamkeit, im visuell-räumlichen Arbeitsgedächtnis und in der topographischen Orientierung aufweisen.

Entwicklung der visuell-räumlichen Fähigkeiten

Die neuronalen Netzwerke, die an visuell-räumlichen Fähigkeiten beteiligt sind, beginnen sich bereits in den ersten Lebensmonaten zu entwickeln.

Das Modell von Atkinson und Nardini (2008) zeigt, dass die visuell-räumliche Fähigkeit etwa im ersten Monat ansetzt, wenn das Kind beginnt, die Augen freiwillig zu kontrollieren; mit drei Monaten versucht es, Objekte zu erreichen; zwischen fünf und sechs Monaten greift es nach Objekten; mit acht Monaten zeigt es manuelle Greifbewegungen; mit zwölf Monaten tauscht es Objekte manuell aus; zwischen zwölf und achtzehn Monaten beginnt es, Türme zu bauen; im Alter von drei bis vier Jahren erstellt es zweidimensionale Modelle und im Alter von fünf bis sechs Jahren fertigt es Figurenkopien an; zudem ist bis zu diesem Alter eine rechte Hemisphärendominanz und -asymmetrie für diese Fähigkeiten etabliert (Roselli, 2015; van der Ham & Ruotolo, 2017). Verzögerungen beim Erreichen dieser Entwicklungsmeilensteine können daher ein Risikofaktor oder ein Warnzeichen für Störungen der visuell-räumlichen Fähigkeiten sein.

Melden Sie sich

für unseren

Newsletter an

Neuropsychologische Rehabilitation der visuell-räumlichen Fähigkeiten

Die neuropsychologische Rehabilitation ist ein Verfahren, das darauf abzielt, die vom Patienten beeinträchtigten kognitiven Fähigkeiten bestmöglich zu verbessern, um eine optimale Anpassung an sein psychologisches, emotionales, soziales, familiäres und schulisches/berufliches Leben zu erreichen (Peña-Casanova et al., 1984). Eines der Ziele der Rehabilitation visuell-räumlicher Fähigkeiten ist es, dass der Patient Figurenkopien und Objektzusammenstellungen so präzise wie möglich nach den Vorlagen anfertigt. Dies beinhaltet nicht nur das Kopieren, sondern auch die Förderung vorgelagerter Prozesse und die Vermittlung von Strategien, die eine bessere Festigung der visuell-räumlichen Fähigkeit ermöglichen.

Einige Artikel (Blázquez-Alisente et al., 2004; Serrano-Juárez et al., 2018), in denen die Intervention visuell-räumlicher Fähigkeiten untersucht wurde, verwendeten Aktivitäten, die selektive Aufmerksamkeit, Augenbewegungen, Figur-Hintergrund-Unterscheidung, mentale Rotation und andere Prozesse einbeziehen.

Aktivitäten zur neuropsychologischen Intervention visuell-räumlicher Fähigkeiten

Im Folgenden sind sechs Aktivitäten aufgeführt, die zur neuropsychologischen Intervention visuell-räumlicher Fähigkeiten eingesetzt werden können:

Aufgaben zum visuellen Scanning

Die Augenbewegung ist wichtig für ein angemessenes Scanning, das alle Komponenten einer Figur erfasst. Der Patient wird gebeten, nur mit den Augen der Spitze eines Bleistifts zu folgen; oder am Computer wird ein Stimulus zufällig über den Bildschirm bewegt, dem der Patient nur mit den Augen folgen soll.

Aufgaben zur visuomotorischen Koordination

Ähnlich wie zuvor soll der Patient zunächst mit Augen und Zeigefinger der dominanten Hand folgen; anschließend kann er einen Stift verwenden. Verschiedene Wege mit unterschiedlichen Formen – gerade und kurvig – sowie unterschiedlicher Dicke, breit und schmal, werden zurückgelegt. Figuren durch Punktezusammenfügung werden erstellt.

Aufgaben zur selektiven Aufmerksamkeit

Es werden Streichaufgaben durchgeführt, bei denen eine Spurführung von rechts nach links und von oben nach unten gezeigt wird; in schweren Fällen kann der Finger als Leitfaden dienen. Zudem werden Aufgaben zur Figur-Hintergrund-Unterscheidung durchgeführt, bei denen der Patient alle gefundenen Figuren mit einer anderen Farbe nachziehen soll.

Aufgaben zum visuellen Schließen

Damit Patienten unvollständige Figuren identifizieren können, müssen sie sie zunächst vollständig erkennen. Daher werden Aktivitäten durchgeführt, bei denen vollständige Objekte und/oder Figuren zugeordnet und diese allmählich unvollständig dargestellt werden. Strategien wie das Vervollständigen der Figur werden eingesetzt, um das visuelle Schließen zu trainieren.

Aufgaben zu räumlichen Beziehungen

Zur Verbesserung des Gefühls für Lateralisierung wird dem Patienten ein blaues Armband an die rechte Hand und ein rotes an die linke Hand angelegt. Ebenso kann das Spiel „Simon sagt…“ durchgeführt werden, wobei der Patient aufgefordert wird, Schritte nach vorne, hinten, links oder rechts zu machen. Eine Linie wird in die Mitte des Blattes gezogen, und der Patient soll verschiedene Objekte über, unter, links oder rechts davon platzieren. Drei Objekte werden in unterschiedlichen Abständen mit unterschiedlicher Anzahl von Kreisen dazwischen platziert; anschließend soll er angeben, welche näher und welche weiter entfernt sind; dabei kann er sich an der Zahl der Kreise zwischen den Objekten orientieren.

Zeichenkopien

Den Patienten auffordern, Figurenkopien anzufertigen, jedoch nach einer vom Therapeuten erlernten Strategie. Zum Beispiel zuerst die größten Formen identifizieren und kopieren, dann die mittleren und schließlich die Details hinzufügen; darüber hinaus kann jeder Schritt in einer anderen Farbe durchgeführt werden, bis Kopien erzielt werden, die dem Modell ähneln. Zusammenbauen und Montieren von Puzzles.

Schlussfolgerungen

Die angemessene Entwicklung der visuell-räumlichen Fähigkeiten ist für jede Person wichtig, da sie mit anderen Prozessen wie Rechnen und Schreiben in Verbindung stehen; daher ermöglichen eine rechtzeitige Identifikation und Bewertung dieser Fähigkeiten die Erstellung von Programmen, Strategien und Interventionsaktivitäten, die eine frühzeitige Verbesserung erzielen und auch andere Fähigkeiten, Prozesse und sogar das adaptive Verhalten positiv beeinflussen können.

Literaturverzeichnis

Atkinson, J. (2002). The Developing Visual Brain. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198525998.001.0001

Atkinson, J., & Braddick, O. (2011). Chapter 15—From genes to brain development to phenotypic behavior: “Dorsal-stream vulnerability” in relation to spatial cognition, attention, and planning of actions in Williams syndrome (WS) and other developmental disorders. En O. Braddick, J. Atkinson, & G. M. Innocenti (Eds.), Progress in Brain Research (Vol. 189, pp. 261–283). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53884-0.00029-4

Atkinson, J., & Nardini, M. (2008). The neuropsychology of visuospatial and visuomotor development. Child neuropsychology: Concepts, theory and practice, 183–217.

Blázquez-Alisente, J., Paúl-Lapedriza, N., & Muñoz-Céspedes, J. (2004). Atención y funcionamiento ejecutivo en la rehabilitación neuropsicológica de los procesos visuoespaciales. Rev Neurol, 38(5), 487–495.

Doniger, G. M., Foxe, J. J., Murray, M. M., Higgins, B. A., & Javitt, D. C. (2002). Impaired Visual Object Recognition and Dorsal/Ventral Stream Interaction in Schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 59(11), 1011. https://doi.org/10.1001/archpsyc.59.11.1011

D’Souza, D., Booth, R., Connolly, M., Happé, F., & Karmiloff-Smith, A. (2016). Rethinking the concepts of ‘local or global processors’: Evidence from Williams syndrome, Down syndrome, and Autism Spectrum Disorders. Developmental Science, 19(3), 452–468. https://doi.org/10.1111/desc.12312

Weitere Literatur zur Rehabilitation visuell-räumlicher Fähigkeiten

Labos, E., Slachevsky, A., Fuentes, P., & Manes, F. (2008). Tratado de neuropsicología clínica. Buenos Aires: Akadia.

Peña-Casanova, J., Pamies, M. P., García, J. S., & Pulido, J. H. (1984). Rehabilitación de la afasia y trastornos asociados. Masson.

Roselli, M. (2015). Desarrollo neuropsicológico de las habilidades visoespaciales y visoconstruccionales. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 15(1), 175–200.

Serrano-Juárez, C. A., Prieto-Corona, D. M. B., & Yáñez-Téllez, M. G. (2018). Intervención Neuropsicológica en un caso de una niña con Síndrome de Williams. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology, 12(2).

Stiles, J., Akshoomoff, N. A., & Haist, F. (2020). Chapter 17—The development of visuospatial processing. En J. Rubenstein, P. Rakic, B. Chen, & K. Y. Kwan (Eds.), Neural Circuit and Cognitive Development (Second Edition) (pp. 359–393). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814411-4.00017-2

van der Ham, I. J. M., & Ruotolo, F. (2017). On inter- and intrahemispheric differences in visuospatial perception. En Neuropsychology of space: Spatial functions of the human brain. (pp. 35–76). Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801638-1.00002-1

Wenn Ihnen dieser Beitrag über die Rehabilitation visuell-räumlicher Fähigkeiten gefallen hat, könnten Sie sich für diese Publikationen von NeuronUP interessieren:

Dieser Artikel wurde übersetzt; Link zum Originalartikel auf Spanisch:

Rehabilitación neuropsicológica de las habilidades visoespaciales

Motorisches Lernen: Was es ist, Faktoren, Methodik und Ziel

Motorisches Lernen: Was es ist, Faktoren, Methodik und Ziel

Schreiben Sie einen Kommentar