Клинический психолог и профессор нейропсихологии, Фелис Инчаусти, излагает в этой статье подход к шизофрении и нейрореабилитации.

Вмешательство в нейрокогнитивные дефициты является ключевым элементом в современных программах психосоциальной реабилитации при расстройствах психотического спектра и особенно при шизофрении (Gold, 2004). К наиболее распространённым нейрокогнитивным дефицитам при шизофрении относятся замедление скорости обработки информации, проблемы с вниманием/бдительностью, рабочей памятью, вербальным и визуальным обучением, мышлением и решением проблем (Consenso MATRICS, 2005). Примерно у 90% пациентов с диагнозом шизофрении наблюдается клинически значимое ухудшение по крайней мере в одной из этих областей, а у 75% — по двум (Palmer et al, 1997). По этой причине часто говорят о шизофрении как о расстройстве, вызывающем генерализованную нейрокогнитивную дисфункцию (Schmidt, Mueller, & Roder, 2011).

Нейрокогнитивные дефициты при шизофрении особенно важны, поскольку они коррелируют со способностью к самообслуживанию, социальному функционированию и трудоустройству (Addington, Saeedi, & Addington, 2006), как в поперечном, так и в продольном срезах (Brekke et al 2007). Например, было обнаружено, что внимание/бдительность особенно связано с социальным функционированием, память и вербальное обучение — с уровнем социальной и профессиональной независимости, исполнительные функции — с уровнем самостоятельности, а скорость обработки — со способностью к работе (Kurtz, Moberg, Gur, 2001). Эти дефициты, кроме того, лучше предсказывают функционирование, чем позитивные симптомы шизофрении (Green, Kern, Heaton, 2004) и могут определять клиническое течение расстройства. Так, проблемы с памятью — особенно с проспективной памятью — могут влиять на приверженность к лечению психофармакологическому (например, не помнить, когда и зачем нужно принимать лекарство) и психотерапевтическому (Moritz et al., 2013). Проблемы с вниманием, мышлением и памятью могут, в свою очередь, ограничивать способность понимать и усваивать знания и навыки, приобретённые в специфических психотерапиях для шизофрении, и, следовательно, препятствовать корректному переносу усвоенных навыков в повседневную жизнь.

Причины, лежащие в основе этих нейрокогнитивных дефицитов, многочисленны. Помимо ранних дефицитов (или нарушений нейроразвития), которые обычно проявляются до появления первого психотического эпизода (Bang et al, 2014 Corigliano et al, 2014), абулия, апатия, отсутствие стимулирующей среды или длительные госпитализации негативно влияют на нейрокогницию этих людей (Moritz et al, 2015). Некоторые недавние исследования предполагали, что применение (традиционных) антипсихотиков также может влиять на нейрокогницию (Ho et al, 2011; Gassó et al, 2012). Хотя нежелательные эффекты антипсихотиков на нейрокогницию явно нежелательны, имеются данные, подтверждающие, что именно через этот механизм антипсихотики уменьшают позитивные симптомы (гипотеза «эффекта по умолчанию»; (Moritz et al, 2013). В частности, было предложено, что снижение скорости обработки и повышение сомнений, ассоциированные с применением антипсихотиков, могут быть предварительным условием для возможности работать над позитивными симптомами (бред и галлюцинации).

К сожалению, до сих пор не существует полностью эффективных вариантов лечения, позволяющих обратить нейрокогнитивные дефициты. Использование атипичных нейролептиков в качестве усилителей нейрокогниции не оправдало возлагавшихся на них ожиданий (Davidson et al, 2009; Keefe Harvey, 2012), и наиболее подтверждённой эмпирически на сегодняшний день опцией является терапия когнитивной ремедиации (сокр. CRT по англ. Cognitive Remediation Therapy). Недавние мета-анализы указывают, что CRT оказывает от малых до умеренных эффектов на нейрокогницию (McGurk et al, 2007; Wykes et al, 2011). Тем не менее влияние RCT на позитивные симптомы до сих пор незначительно (Wykes et al, 2011) и само по себе не смогло улучшить личное, социальное и профессиональное функционирование людей, подвергшихся такого рода вмешательствам (Piskulic et al, 2015). В любом случае, похоже, что хорошее нейрокогнитивное функционирование является «необходимым, но не достаточным» условием для обеспечения хорошего психосоциального функционирования (Mehta et al, 2013). В конечном счёте целесообразно направлять внимание на те нейрокогнитивные процессы, которые наиболее специфически лежат в основе нашего повседневного поведения, чтобы улучшить текущие программы CRT. Например, более столетия назад Эйген Блёйлер (1911), в своей известной модели четырёх «А» (т.е., нарушения в ассоциативной способности, аффективности, аутизме и амбивалентности), уже предполагал, что необходимо обращать внимание на психические процессы, выходящие за рамки симптомов шизофрении. В частности, Блёйлер сосредоточил своё внимание на процессах, посредством которых формируются и интегрируются сложные представления о самом себе и о других. С нейрофункциональной точки зрения Дональд Стасс (2011) предложил модель лобной доли и исполнительных функций, разделённую на четыре большие группы умственных процессов.

Группы умственных процессов:

- Исполнительные или высокоуровневые когнитивные функции (т.е. планирование, мониторинг, ингибиция или когнитивная гибкость), расположенные в областях дорсолатеральной префронтальной коры;

- Функции эмоциональной и поведенческой саморегуляции, то есть умственные процессы, лежащие в основе принятия решений и реакции в контекстах выигрыша и потери, где не помогает опыт или сигналы окружающей среды, и которые локализуются в областях вентромедиальной префронтальной коры.

Оба процесса соответствуют традиционному делению исполнительных функций. Стасс добавляет ещё две группы:

- умственные процессы, возможно более физиологического характера, связанные с регуляцией уровней активации или бодрствования, которые включали бы апатию, абулию и отсутствие мотивации, характерные для пациентов с поражениями в верхнефронтомедиальных областях — и у пациентов с психозом —;

- и метакогнитивные процессы, охватывающие всё, что связано с интеграцией информации со всех предыдущих уровней, собственной личностью, интерсубъективностью и самосознанием для запуска поведений, направленных на долгосрочные цели… и которые располагались бы в фронтополярных зонах, особенно правого полушария.

Эта модель подчёркивает, что наиболее желательным является то, чтобы программы тренинга нейрокогнитивных функций высокого уровня (планирование, когнитивная гибкость…) и низкого уровня (внимание, память…) занимали не более ¼ от общего времени вмешательства. Таким образом, холистическое вмешательство должно включать программы тренинга эмоциональной и поведенческой саморегуляции, стратегии активации и мотивации, а также работу с метакогницией (Inchausti et al, en prensa).

Похоже, что гипотезы Блёйлера и Стасса, разделённые более чем столетием, сходятся в необходимости уделять больше внимания метакогнитивным процессам или процессам интеграции, то есть способности формировать интегрированные представления о себе, других и мире для адаптивного реагирования. Интегрированное определение метакогниции включает родственные понятия, такие как социальное познание, ментализация или теория разума, и, как предложили Lysaker et al (2005), может быть синтезировано в четырёх умственных навыках.

Умственные навыки:

- Саморефлексия или способность думать о собственных психических состояниях;

- Дифференциация или способность думать о психических состояниях других людей;

- Децентрация или способность понять, что ты не центр мира и что существуют различные способы понимания реальности;

- Владение или способность интегрировать межсубъективную информацию в широкие определения проблем, позволяющие давать адаптивные ответы.

Если сосредоточиться конкретно на этом наборе навыков у людей с шизофренией, литература выделяет три ключевых аспекта: (1) люди с шизофренией и расстройствами спектра демонстрируют выраженные дефициты метакогниции (Lysaker et al, 2011); (2) дефициты метакогниции более существенно предсказывают реальное психосоциальное функционирование этой группы индивидов (Lysaker et al, 2015); и (3) включение какого-либо вида метакогнитивного тренинга в современные психологические терапии, включая RCT, для шизофрении и родственных расстройств приносит значительные потенциальные преимущества (Jiang et al, 2016; de Jong et al, 2016).

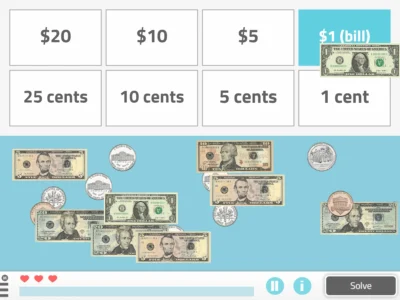

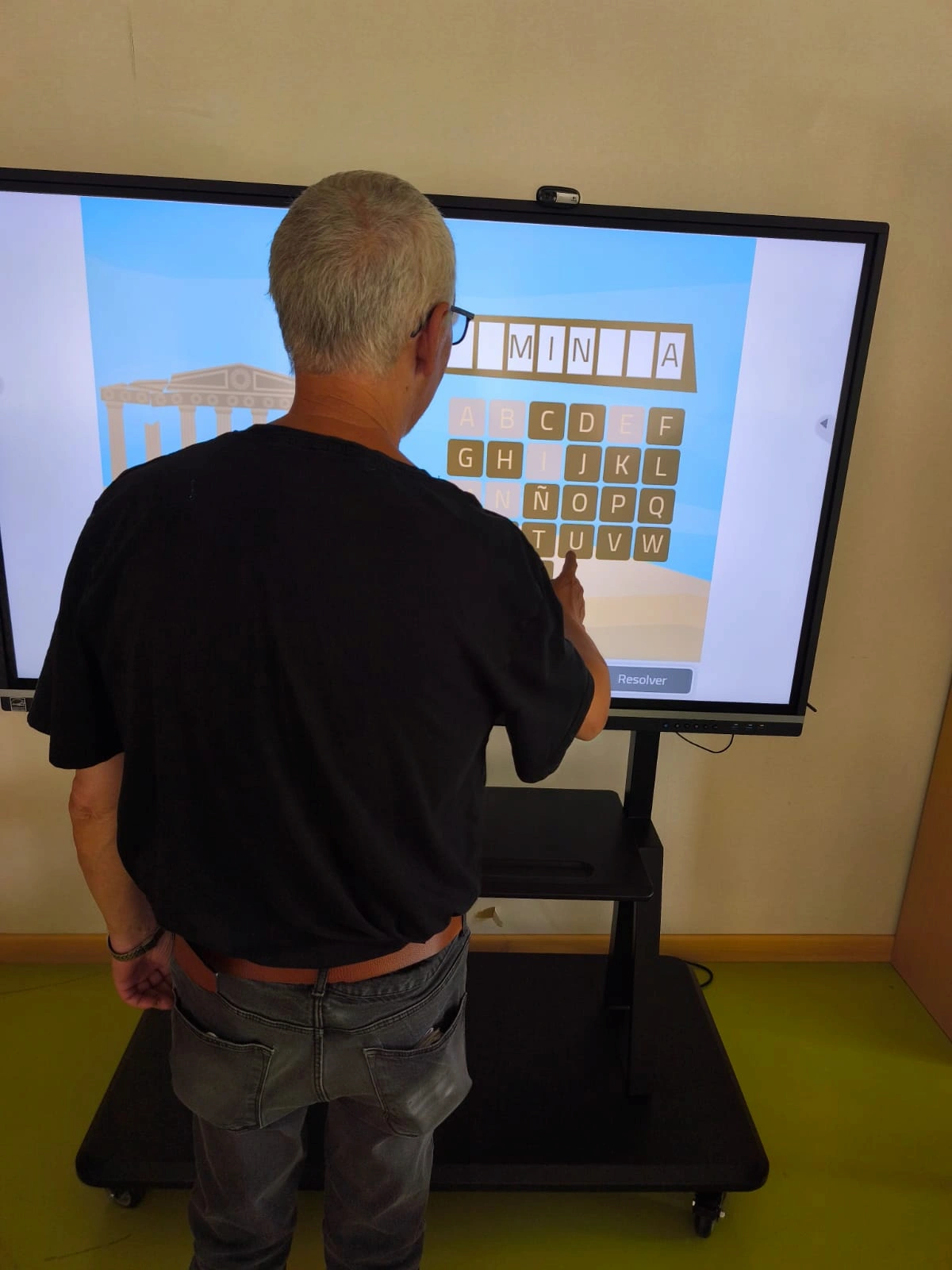

Например, недавно Moritz et al, 2015 предложили лечение в виде CRT с усиленной метакогницией (англ., Metacognition-augmented CRT) для амбулаторных пациентов с шизофренией и расстройствами спектра. На основе предварительной нейропсихологической оценки авторы разработали индивидуальную нейрокогнитивную тренировку. Критерием для признания области дефицитарной служило положение пользователя на 1 стандартное отклонение ниже среднего по референтной группе в показателях внимания на поддержание, скорости обработки, вербальной и визуальной памяти, умозаключения и решения проблем (то есть в областях Consenso MATRICS). Задания были специально разработаны также с целью улучшить у пациентов их осознание и рефлексивность при даче ответа и уменьшить два метакогнитивных искажения, которые широко связывают с патогенезом позитивных симптомов шизофрении: поспешный переход к выводам и чрезмерная уверенность при даче ответа.

С этой целью после каждого элемента пользователи оценивали уровень уверенности в своём ответе; то есть от 1 до 10 в какой мере они были уверены, что их ответ был верным. В случае если ответ был неверным потому, что пользователь ответил слишком быстро (т.е., менее чем за половину отведённого на элемент времени) или с чрезмерной уверенностью (когда субъект оценивает свой ответ выше 6), им автоматически предлагалось тратить больше времени на выполнение элемента и/или снижать уверенность в данном ответе.

Клинически наиболее значимым результатом этого исследования было то, что программа CRT с усиленной метакогницией вызвала значимые улучшения по обоим метакогнитивным искажениям, и авторы делают вывод, что такого рода задания могут быть очень полезны для повышения способности этих пациентов рефлексировать над своими ответами, что является важным элементом при психологической работе с позитивными симптомами, особенно с симптоматикой бредового характера.

Если вам понравился этот пост о шизофрении и нейрореабилитации, вас могут заинтересовать эти статьи NeuronUP.

«Эта статья была переведена. Ссылка на оригинальную статью на испанском:»

Esquizofrenia y neurorrehabilitación

«Fake It Until You Make It»: Влияние позы тела на отношение и когнитивную производительность

«Fake It Until You Make It»: Влияние позы тела на отношение и когнитивную производительность

Добавить комментарий