Нейропсихолог Диана Каролина Гомес Бланко знакомит нас в этой статье с понятием нейроразнообразия.

За последние годы в кругах организаций, работающих с аутизмом и другими нейроотличиями, появился концепт, который меняет парадигму понимания инвалидности, а также так называемых расстройств нейроразвития и психических расстройств, ставя под сомнение существование того, что мы называем «нормальным» мозгом.

В этом смысле человек разработал стандарты и точные меры. Так, например, в подвале штаб-квартиры Международного бюро мер и весов (BIPM) в Севре (Франция) хранится металлический эталон килограмма, и все измерения килограмма калибруются и взвешиваются по этому прототипу, который хорошо охраняется.

Однако для человеческого мозга такого эталона не существует. Пока ни в одном музее нет сохранённого органа, используемого в качестве стандарта измерения нормальности и ненормальности, хотя на протяжении лет предпринимались попытки стандартизировать поведение человека и его когницию на основе различных случаев: модели, утверждавшие, что вес мозга эквивалентен уровню интеллекта, популяризация тестов интеллекта для его классификации или введение психиатрических классификаций для тех форм поведения, которые выходят за ожидаемые стандарты.

Тем не менее, на сегодняшний день, благодаря достижениям в нейронауке, стало ясно, что не так просто определить, что является нормальным или ненормальным. Насколько верно то, что то, что сегодня мы называем расстройствами, на самом деле таковыми не являются? (Armstrong, 2015, p. 1-4).

Что такое нейроразнообразие — Понятие нейроразнообразия

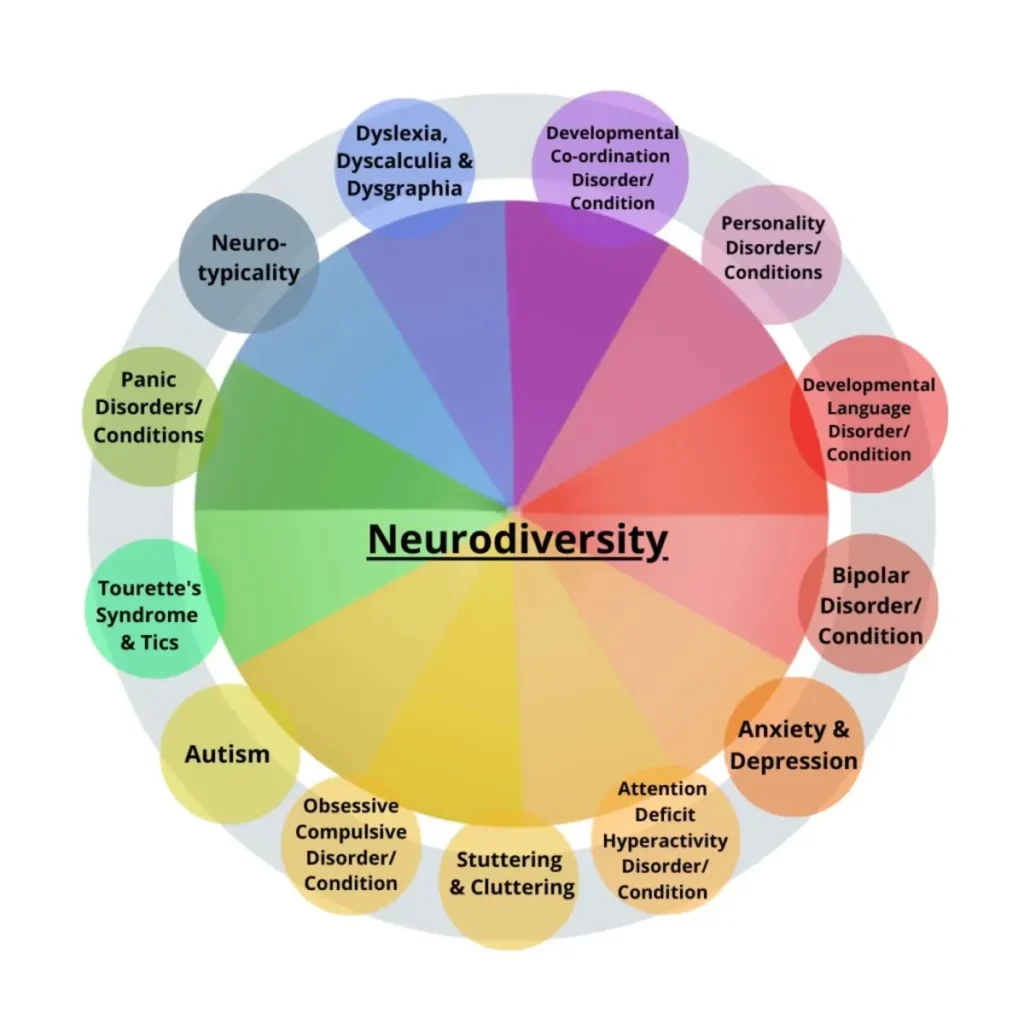

Нейроразнообразие впервые было описано в 1998 году социологом и активисткой Judy Singer, которая поняла это как синоним неврологического биоразнообразия. По оценкам, от 15% до 20% населения имеют иное неврологическое развитие и называются нейродивергентными, тогда как те, кто развивается согласно ожидаемому, называют нейротипичными (Fundaciò factor humà, 2020, p. 2). Вместе нейротипичные и нейродивергентные составляют нейроразнообразие человеческого мозга.

К так называемым нейродивергентным относятся люди с диагнозами, такими как СДВГ, РАС, дислексия или тревожные расстройства, — и ставится под сомнение целесообразность называния их «расстройствами», поскольку иногда предпочитают термин «состояния» или «условия». Таким образом, РАС (расстройство аутистического спектра) рассматривается как состояние спектра аутизма, хотя в современных диагностических руководствах такие изменения пока не внесены.

Происхождение нейроразнообразия

Нейроразнообразие основано на том, что при формировании человеческого мозга происходят два крупных процесса: один задаёт базовое развитие ключевого человеческого поведения, а другой определяет индивидуальное развитие качеств, способностей и множественных интеллектов.

В этом контексте подчёркивается, что гены, во взаимодействии со всем сопровождающим их хромосомным материалом, инициируют, направляют и регулируют создание мозга, включая все процессы, которые определяют его развитие в пренатальный и постнатальный периоды. Тем не менее, остаётся вопрос, сколько нейронов рождается у конкретного индивида и сколько из них могут выполнять свои функции должным образом.

Именно здесь стало известно, что нейронные сети чувствительны к таким факторам, как питание, уход и многим другим факторам, причём это не обязательно указывает на наличие патологии, а отражает различия в функциональности, которые и определяют мозговое разнообразие: у всех нас один и тот же человеческий мозг, но у каждого есть различия, и именно эти различия характеризуют нейроразнообразие.

В этом месте важно прояснить ключевые понятия, связанные с нейроразнообразием, и их корректное употребление. Нейроразнообразие — это не перспектива, не подход, не убеждение и не политическая идеология. Напротив, нейроразнообразие — это биологический факт, это разнообразие человеческих мозгов и умов, бесконечное разнообразие в нейрокогнитивном функционировании человека как вида.

Нейроразнообразие — это не характеристика отдельного человека, а группы; когда человек отличается от доминирующего или «нормального» стандарта нейрокогнитивного функционирования в обществе, говорят не о нейроразнообразии как таковом, а о том, что он нейродивергентен; это следует отличать от парадигмы нейроразнообразия или от движения за нейроразнообразие.

Нейроразнообразие предлагается как альтернатива понятию инвалидности. Как пишет Томас Армстронг:

«Моё собственное определение этого слова включает анализ того, что долгое время считалось неврологически обусловленными психическими расстройствами, но что может представлять собой альтернативные формы естественных человеческих различий” (Armstrong, 2010: p. 21).

Восемь основных принципов нейроразнообразия

Поэтому в рамках положений нейроразнообразия были предложены 8 основных принципов (Lopera Murcia, 2015, p.252):

- Человеческий мозг функционирует скорее как экосистема, а не как машина.

- Люди и человеческие мозги существуют вдоль континуумов компетентности. Иными словами, существуют тонкие различия в когнитивных доменах. Например, от высокой способности к запоминанию до серьёзных дефицитов в той же области.

- Компетентность человека определяется ценностями культуры, к которой он принадлежит.

- То, считается ли кто-то инвалидом или одарённым, во многом зависит от того, когда и где он родился.

- Успех в жизни основан на адаптации мозга к потребностям окружения.

- Успех в жизни также зависит от изменения вашей среды для того, чтобы её подстроить под потребности вашего уникального мозга (ниши).

- Создание ниш включает профессиональный и образ жизни выбор, вспомогательные технологии, человеческие ресурсы и другие стратегии, которые улучшают жизнь и адаптируются к специфическим потребностям нейродивергентного индивида.

- Позитивное создание ниш напрямую изменяет мозг, что, в свою очередь, укрепляет его способность адаптироваться к окружению.

Функциональное нейроразнообразие

Часть принципов нейроразнообразия представлена очень интересно. Поскольку то, что считается расстройством, можно оценивать с другой точки зрения, Армстронг (2010. p. 37-43) в своей книге ‘Сила нейроразнообразия’ показывает, что так называемые «расстройства» также приносят преимущества, сильные стороны и умения, которые в подходящей среде могут развиваться и укрепляться разными способами.

Например, в случае диагноза СДВГ (одного из наиболее изученных и выявляемых расстройств нейроразвития) один из критериев — наличие социальной, образовательной или семейной дисфункциональности. Однако почему бы не рассмотреть радость гиперактивного мозга с другой точки зрения?

Исследования детей с диагнозом СДВГ показывают, что они демонстрируют нормальные модели роста, но отстают от других детей в среднем на 3 года, что особенно проявляется в областях сенсомоторной интеграции, планирования, решения проблем и ингибиции.

Другие исследования предполагают, что они больше похожи на растущие цветы, чем на дефектные мозги. Поэтому многие дети с СДВГ склонны вести себя более ребячески или незрело, им требуется больше времени, чтобы достичь зрелости. И при этом в обществе незрелость часто считается чем-то негативным. Но действительно ли это так?

Тот же автор отмечает, что в биологии существует термин «неотения», означающий сохранение молодости и отнесение к сохранению детских качеств или поведений на более поздних этапах. Почти все знают ту фотографию Альберта Эйнштейна, показывающего язык — одна из многих анекдотичных иллюстраций его детской натуры. Возможно, родившись в наше время, он получил бы диагноз невнимательного типа СДВГ. Но сам он писал следующее:

«Иногда я задаюсь вопросом, как возможно, что именно я разработал теорию относительности. Думаю, причина в том, что обычный взрослый никогда не останавливается, чтобы поразмышлять о проблемах пространства и времени. Это то, о чём я думал ещё в детстве. Но моё интеллектуальное развитие задержалось, и, в результате, я начал думать о пространстве и времени уже будучи взрослым”.

Альберт Эйнштейн

Может ли оказаться, что многие великие мыслители и изобретатели были детьми, запертыми в телах взрослых?

Также гиперактивный мозг при СДВГ обладает и другими дарами. Человек с повышенной гиперактивностью (двигательной активностью) более эффективен в поиске пищи, укрытия и других задач выживания; способность легко менять фокус внимания (отвлекаемость) позволяет быть бдительным к возможным угрозам в окружающей среде; а способность быстро реагировать на инстинкты (импульсивность) жизненно важна в ситуациях, требующих стремительных действий. Поэтому СДВГ часто противопоставляют фермерам и охотникам: первые нуждаются в терпении, планировании и размышлениях о будущем, тогда как охотники постоянно движутся в поисках пищи и укрытия, следуя своим инстинктам.

Люди с диагнозом СДВГ творчески настроены из-за склонности к импульсивности. Подобно тому, как у художника ценят креативность, гиперактивные люди могут быть движущей силой художника или изобретателя, пробуя сотни планов, не сдаваясь, пока не достигнут цели. Одним из их больших недостатков является то, что, хотя считается, что у них дефицит внимания, на самом деле они прекрасно сосредотачиваются на том, что их интересует.

Быть человеком с синдромом дефицита внимания значит видеть то, чего не видят другие. Там, где другие видят яблоко как фрукт, они видят его цвет, форму, поле, отпечатки пальцев… У них есть выдающаяся способность сосредотачиваться на интересующих их вещах (гиперфокус), поэтому они могут часами играть в конструктор, видеоигры или танцевать, полностью погружённые в процесс. И, когда это необходимо, эта способность очень пригодится, например, хирургу, который проводит 12 часов в операционной и не должен уставать или отвлекаться.

Можно продолжать ещё не одну страницу, перечисляя положительные стороны СДВГ, и не прийти к исчерпывающему выводу. То же самое относится и к другим «расстройствам» и «инвалидностям», в которых можно перечислить преимущества, сильные стороны и способности. Однако достаточно создать подходящую среду или «нишу», в которой вместо того, чтобы заставлять их действовать как нейротипичный, будут развиваться их уникальные черты.

Одним из подтверждающих примеров и ярким случаем того, как создание ниш позволяет тому, что считалось инвалидностью, превратиться в возможность, является практика найма людей с состоянием в спектре аутизма для задач программирования. Как рассказывает Наталия Прево в журналистской статье, такая ниша становится всё более востребованной.

В интервью для Sistach она отмечает, что они «нашли нишу рынка с большим спросом — ‘software testing’ — которую никто не хочет делать, а этим людям это нравится, и они делают это очень хорошо». Она подчёркивает также важность перестать говорить о людях с РАС только в контексте их трудностей и оценивать те специальные навыки, которые помогают им блистать.

Они идеально подходят для такого рода задач, поскольку обладают «истинной страстью к деталям, высокой способностью к концентрации, упорством при выполнении систематических и повторяющихся задач, умением выявлять закономерности там, где другие видят хаос, хорошей памятью и визуальными навыками или высокой нетерпимостью к ошибке» (Prevost, 2018).

Заключение

Эта смена взгляда последних лет меняет то, как воспринимают инвалидность, психические расстройства, подходы к вмешательству и терапевтические модели, всё больше ориентированные на человека и его семью. И хотя путь ещё долг и требуется менять предвзятое отношение общества к нейродивергентным людям, важно признать, что мы все нейроразнообразны, потому что, хотя мы принадлежим к одному виду, нет двух одинаковых мозгов.

Библиография

- Armstrong, T. (2015). Миф о нормальном мозге: принятие нейроразнообразия. Etica de la AMA, 17(4), 348-352.

- Fundaciò factor humà. (2020). Нейроразнообразие. Unidad de Conocimiento, 1. https://motivacio.org/attachments/article/15536/neurodiversidad-cast.pdf

- Lopera Murcia, Á. M. (2015). Сила нейроразнообразия. Необыкновенные способности, скрытые за аутизмом, гиперактивностью, дислексией и другими различиями мозга. Revista Española de Discapacidad, 5(1), 251 — 254. Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6023247.pdf

- Prevost, N. L. (2018, July 4). От аутистов к специалистам по обнаружению ошибок в компьютерных системах. El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/sociedad/2018-07-04/autista-tea-trabajo-desempleo-detectar-errores-bra_1584189/

Если вам понравилась эта статья о нейроразнообразии, вас наверняка заинтересуют эти статьи NeuronUP:

«Эта статья была переведена. Ссылка на оригинальную статью на испанском:»

El maravilloso mundo de la neurodiversidad

Краткий исторический обзор СДВГ и его влияние на исполнительные функции

Краткий исторический обзор СДВГ и его влияние на исполнительные функции

Добавить комментарий