Знаете ли вы, как возникают фобии? Смогли бы вы определить, страдаете ли вы одной? Или как их устранить? Нейропсихолог Cintia Martos объясняет основные характеристики фобий и la связь между мозгом и фобиями.

Что такое фобии?

Фобия определяется как интенсивный страх, который возникает мгновенно при появлении конкретного объекта или ситуации. Чаще всего фобии связаны с некоторыми животными или насекомыми. Также среди наиболее распространённых фобий — страх полётов, высоты, инъекций или крови. Тем не менее, фобические ситуации и объекты могут быть бесконечно разнообразны.

Хотя страх должен служить нашей защитой, при фобиях он становится дезадаптивным и может препятствовать нашим ежедневным занятиям. Как и страхи, фобии тоже приобретаются обучением и сопровождаются пластическими изменениями в мозге, которые происходят очень быстро. Кроме того, эти изменения очень устойчивы к угашению, поскольку организм интерпретирует прекращение страха как угрозу для выживания.

Характеристики: признаки того, что у вас фобия

Согласно диагностическим критериям Руководства по диагностике и статистике психических расстройств V (DSM-V), фобии имеют следующие характеристики:

- Объект или ситуация, вызывающие страх, обычно активно избегаются. Человек стремится не оставаться в пугающей ситуации, что может привести к ухудшению качества жизни, особенно если фобический стимул может встречаться в повседневной жизни.

- Страх или тревога устойчивы, длятся более шести месяцев.

- Если задуматься, переживаемая тревога несоразмерна реальной опасности, которую представляет эта ситуация или объект.

- Страх, тревога или избегание вызывают значительный дискомфорт или влияют на сферы функционирования человека (например, социальную или профессиональную).

Как возникают фобии?

Страх и тревога имеют биологическое происхождение, то есть это эволюционные реакции, цель которых — обнаружить или предвидеть опасность. Страх сопровождается вегетативными и эндокринными изменениями, которые готовят организм реагировать на опасность (бороться, бежать или замирать) с целью повысить вероятность выживания.

Однако этот страх может быть дезадаптивным, как это происходит в случае фобий, так как, помимо того что он не приносит значительной пользы для выживания, он может вызывать трудности в повседневной жизни.

Организмы имеют врождённые страхи, то есть такие, которые могут проявляться с рождения без приобретения через опыт. Например, болевые или очень интенсивные стимулы, такие как громкие звуки. Тем не менее, по мере того как живые существа познают мир, они начинают замечать наличие аверсивных и опасных ситуаций. Постепенно они учатся, какие это ситуации и где они обычно встречаются, чтобы избегать их или эффективно с ними справляться. Такое приобретённое чувство страха остаётся адаптивным, но может стать дезадаптивным, как в случае фобий и тревожных расстройств.

Павловское обусловливание

Когда нейтральный стимул, например звук, сопровождается аверсивным стимулом, нейтральный стимул, который изначально ничего не значил, начинает сам по себе вызывать страх у субъекта. Например, когда звук сопровождается электрическим ударом. Это происходит потому, что в памяти быстро сохраняется связь звук — электрический удар, и реакция страха появляется, как только слышен звук. Обучение страху обычно объясняется таким обусловливанием.

Обусловливание страха — очень быстрый и мощный процесс. Более того, однократное предъявление таких двух стимулов может закрепить обучение страха в памяти.

Теория биологической подготовленности

Согласно теории биологической подготовленности Мартина Селигмана, фобии возникают из набора биологических ассоциаций, которые организм эволюционно готов быстро и устойчиво усваивать. Таким образом, обусловливание по отношению к значимым стимулям страха, таким как змеи, пауки, выражения лиц со страхом или гневом, либо лица представителей других социальных групп, более устойчиво к угашению и может закрепиться без осознавания индивидом.

Овладев, обусловленный страх может сохраняться всю жизнь. Тем не менее реакции страха могут ослабевать или исчезать при опытах, демонстрирующих, что этот стимул больше не предсказывает опасность.

Связь между мозгом и фобиями

Процесс приобретения фобий имеет определённые мозговые основания. Наш мозг пластичен, то есть изменяется в зависимости от наших привычек и обучений. Когда происходит обусловливание страха, оно сопровождается молекулярными и структурными изменениями в отдельных нейронах.

Структуры мозга в связи между мозгом и фобиями

Миндалевидное тело (амигдала)

Основная структура мозга, вовлечённая в фобии, — это миндалевидное тело. Эта структура обычно ассоциируется с эмоциями, прежде всего со страхом. В ней устанавливаются связи между пугающим стимулом и сопровождающим его контекстом. Кроме того, она запускает реакции активации организма, чтобы тот мог быстро отреагировать на опасность.

Это небольшая мозговая область в форме миндаля, расположенная глубоко в мозге и являющаяся частью лимбической системы (эмоциональной системы). Миндалевидное тело — сложная структура, содержащая несколько групп нейронов, каждая из которых выполняет специфические функции и связана с другими группами.

Латеральное ядро миндалевидного тела

Оно получает всю сенсорную информацию (визуальную, слуховую, тактильную…) и связывает её с пугающим стимулом. Кроме того, было показано, что эта информация может идти по «двум путям» или двум разным сенсорным входам. Во‑первых, таламическая дорога. Это более короткий путь, который передаёт информацию быстро и неточно. Во‑вторых, кортикальный путь, где формируется более сложное, детализированное и осознанное представление внешнего стимула.

Именно в этой области происходят основные синаптические изменения при обучении фобии. Нейронные связи усиливаются по мере установления обусловливания страха.

Центральное ядро миндалевидного тела

Оно отвечает за отправку обработанной информации в области ствола мозга, которые контролируют выражение реакций страха, таких как замирание. Таким образом активируются адренергические, серотонинергические, дофаминергические и холинергические системы, вызывающие типичные для страха эндокринные и вегетативные изменения.

Базальное ядро миндалевидного тела

Оно получает информацию от гиппокампа, энторинальной коры и областей полимодальной ассоциации. Также эта зона миндалевидного тела хранит информацию об окружающем контексте, в котором появилась угроза. По этой причине мы испытываем страх в местах, где ранее возникал фобический стимул, даже если в данный момент он отсутствует.

Вставочные клетки

Группа ГАМК-ергических, то есть ингибирующих нейронов. Они могут подавлять реакции страха, «блокируя» передачу информации от латерального и базального отделов миндалевидного тела к центральному ядру. Например, при ложной тревоге.

Интересные исследования о мозге и фобиях

В исследованиях на животных было показано, что стимуляция центрального ядра миндалевидного тела может вызывать различные компоненты реакции страха. Напротив, при повреждении этой области страх по отношению к обусловленным стимулам снижается. Более того, субъект не способен формировать новые страхи.

С другой стороны, если повреждение происходит в гиппокампе, который посылает информацию в миндалевидное тело о месте появления пугающего стимула, исчезает только страх, связанный с контекстом, но не страх по отношению к самому стимулу.

Что касается мозговой активности при фобиях, в исследовании Schienle& cols. (2005) были обнаружены различия между людьми с фобией пауков и теми, у кого такой фобии не было, в процессе просмотра изображений этих пауков и нейтральных картинок. У фобиков наблюдалась более выраженная активация миндалевидного тела, коры ассоциаций зрительной области, правого гиппокампа и правой дорсолатеральной префронтальной коры. Последняя область, по-видимому, связана с обработкой отрицательных эмоций. Также наблюдалась активация суплементарной моторной области (связанной с подготовкой и мотивацией к движению). Кроме того, чем более неприятной считалась картинка, тем большую активность миндалевидного тела фиксировали.

В метаанализе, опубликованном в 2012 году, отмечалась гиперактивность островковой доли (помимо миндалевидного тела) у испытуемых с фобиями. Обе структуры связаны с отрицательными эмоциональными реакциями.

Как избавиться от фобии с учётом связи между мозгом и фобиями

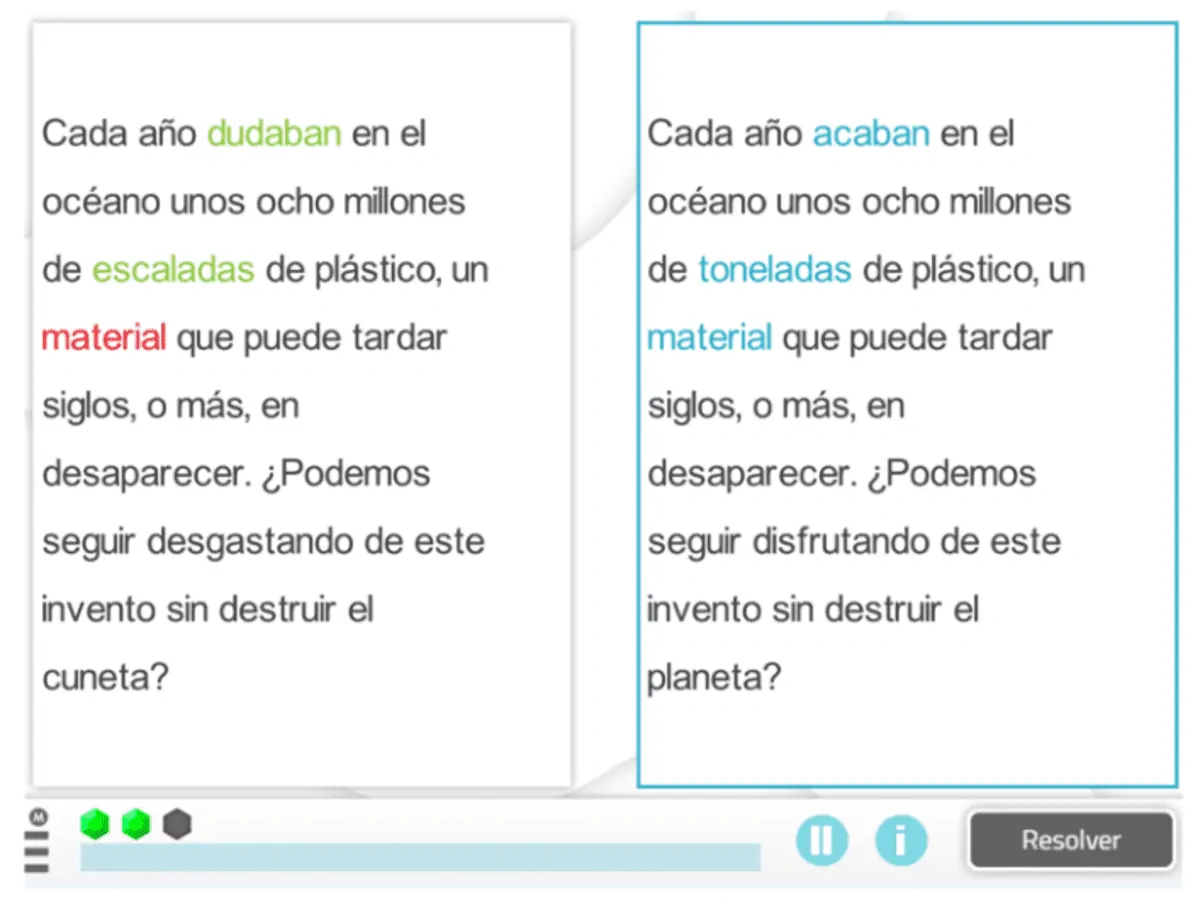

Фобию можно погасить посредством повторных экспозиций к пугающему стимулу в нейтральном или безопасном контексте. Постепенно усваивается, что объект или фобическое событие больше не означает опасности. Это и лежит в основе эффективных методик экспозиционной терапии.

Всё это имеет мозговую основу: показано, что угашение страха связано с взаимодействием между миндалевидным телом, гиппокампом и медиальной префронтальной корой.

Литература

- Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). Справочное руководство по критериям диагностики DSM-5.

- Dbiec, J., &LeDoux, J. (2009). Theamygdala and the neural pathwaysoffear. In Post-Traumatic Stress Disorder (pp. 23-38). Humana Press.

- Etkin, A., &Wager, T. D. (2007). Functional Neuroimaging of Anxiety: A Meta-Analysis of Emotional Processing in PTSD, Social AnxietyDisorder, and SpecificPhobia. The American Journal of Psychiatry, 164(10), 1476–1488. http://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07030504

- LaBar, K. S., & Cabeza, R. (2006). Cognitive neuroscience of emotional memory. Nature Reviews Neuroscience, 7(1), 54.

- Sánchez Navarro, J. P., & Román, F. (2004). Amígdala, corteza prefrontal y especialización hemisférica en la experiencia y expresión emocional. Anales de psicología, 20(2).

- Schienle, A., Schäfer, A., Walter, B., Stark, R., &Vaitl, D. (2005). Brainactivation of spider phobics towards disorder-relevant, generally disgust-and fear-inducing pictures. Neuroscience Letters, 388(1), 1-6.

Если вам понравился этот материал о мозге и фобиях: Как они связаны?, вам также может быть интересно:

«Эта статья была переведена. Ссылка на оригинальную статью на испанском:»

Cerebro y fobias: ¿Cómo se relacionan?

Добавить комментарий