La neuropsicologia occupa un posto di rilievo tra le scienze correlate all’educazione. Secondo Portellano (2014) non solo aiuta nella diagnosi, ma anche nella riabilitazione e nel potenziamento delle funzioni cognitive ed emozionali. Per questo motivo è molto importante tenere in considerazione lo sviluppo neuropsicologico e la maturità delle funzioni esecutive nei nostri alunni, per influire sul modo di progettare metodologie e attività più efficaci che contribuiscano al loro sviluppo integrale, specialmente negli alunni con bisogni educativi speciali.

Definizione e caratteristiche delle funzioni esecutive

Sono numerosi gli autori che hanno indagato le funzioni esecutive. Luria (1974) fu il primo neurologo a parlare del sistema; tuttavia, la prima definizione è attribuita a Lezak (1982), che afferma che le funzioni esecutive sono le capacità mentali essenziali per mettere in atto un comportamento efficace, creativo e socialmente accettato.

Più tardi, fu Stuss (2010) a definirle come le abilità sotto il controllo della corteccia prefrontale. Queste funzioni permettono di elaborare piani e di mantenere obiettivi nella memoria di lavoro. Inoltre, consentono di selezionare azioni o comportamenti appropriati per orientarli al conseguimento di tali obiettivi.

Attualmente si considerano le funzioni esecutive come l’insieme delle attività che si sviluppano nell’area prefrontale. In questo modo si costruisce l’essenza del nostro comportamento e di tutta l’attività mentale, costituendosi come il computer centrale dell’essere umano. Inoltre, sono responsabili di risolvere problemi che richiedono ragionamento, astrazione o l’uso di codici simbolici (Portellano et al. 2009).

Livelli di intelligenza nello studio delle funzioni esecutive

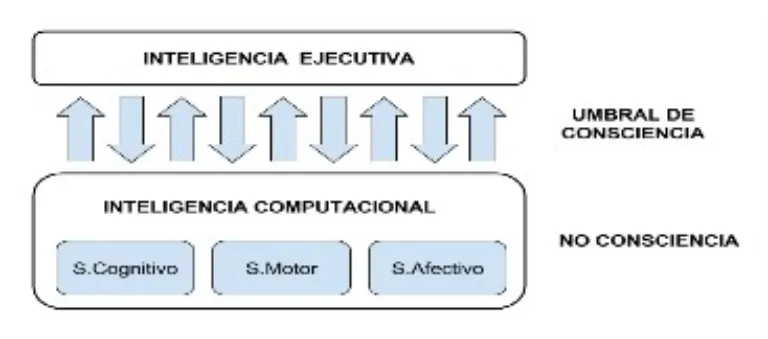

Indubbiamente, autori come Marina (2013) distinguono due livelli di intelligenza nello studio delle funzioni esecutive. In primo luogo, un’intelligenza produttiva o computazionale, considerata l’origine della nostra attività cosciente. Infine, un’intelligenza esecutiva, ossia quella che supervisiona, valuta e dirige l’attenzione, come si può osservare nella Figura 1.

In tal modo, secondo Goleman (2013) e Marina (2013), emerge il concetto di intelligenza esecutiva come quella che dirige l’azione mentale e fisica, sfruttando conoscenze ed emozioni, considerata un possibile indicatore aggiuntivo per valutare il rendimento accademico e professionale.

Componenti delle funzioni esecutive

È evidente che esiste una grande varietà di definizioni. Inoltre, troviamo diverse classificazioni dei loro componenti.

Autocontrollo, memoria di lavoro e flessibilità cognitiva

Secondo Knapp e Bruce (2013) le funzioni esecutive possono essere classificate in tre categorie di abilità. In primo luogo, l’autocontrollo, ovvero l’abilità che aiuta gli alunni a prestare attenzione e a controllare l’impulsività, evitando le interferenze. Successivamente, la memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva, che includono il pensiero creativo e la capacità di adattarsi ai cambiamenti, aiutando gli alunni a incanalare la loro immaginazione e creatività per la risoluzione dei problemi. Tuttavia, per Moraine (2014) i suoi componenti sono la memoria, la capacità di organizzazione e l’attenzione.

Ragionamento, risoluzione dei problemi e pianificazione

Inoltre, Baggetta e Alexander (2016) propongono tre componenti fondamentali per il successo nel rendimento accademico e nel benessere personale dell’alunno. Questi componenti sono direttamente interconnessi e consentono di sviluppare altre funzioni complesse come il ragionamento, la risoluzione dei problemi e la pianificazione.

Flessibilità mentale, fluenza verbale, regolazione attentiva, memoria operativa o di lavoro e controllo inibitorio

Infine, secondo Portellano et al. (2009), una revisione delle funzioni esecutive direttamente correlate all’apprendimento e, di conseguenza, al rendimento accademico, include i seguenti componenti:

- Flessibilità mentale: poiché permette di adattare le risposte a nuove situazioni o stimoli. Di conseguenza, si generano nuovi schemi di comportamento offrendo diverse alternative. Allo stesso modo, ciò implica un’analisi rapida della situazione e una memoria di lavoro agile che consenta di offrire risposte alternative.

- Fluenza verbale: è correlata alla flessibilità mentale, in quanto permette di rispondere con rapidità e accuratezza. Viene misurata normalmente con prove di fluenza verbale fonologica e semantica.

- Regolazione attentiva: consente lo svolgimento di tutti i processi cognitivi. Di conseguenza, fornisce all’essere umano una migliore attenzione selettiva e mantenuta e un dominio nella capacità di inibire e controllare il comportamento (Anderson e Jacobs, 2002).

- Memoria operativa o di lavoro: modalità della memoria a breve termine che fornisce uno stoccaggio temporaneo delle informazioni. Permette anche l’apprendimento di nuove attività.

- Controllo inibitorio: regola o ritarda le risposte impulsive, modellando il comportamento e l’attenzione come catalizzatori dell’elaborazione delle informazioni nei processi cognitivi. È chiaro che un buon controllo inibitorio si manifesta quando l’alunno è in grado di mantenere l’attenzione sul compito che sta svolgendo senza distrarsi.

Sviluppo delle funzioni esecutive

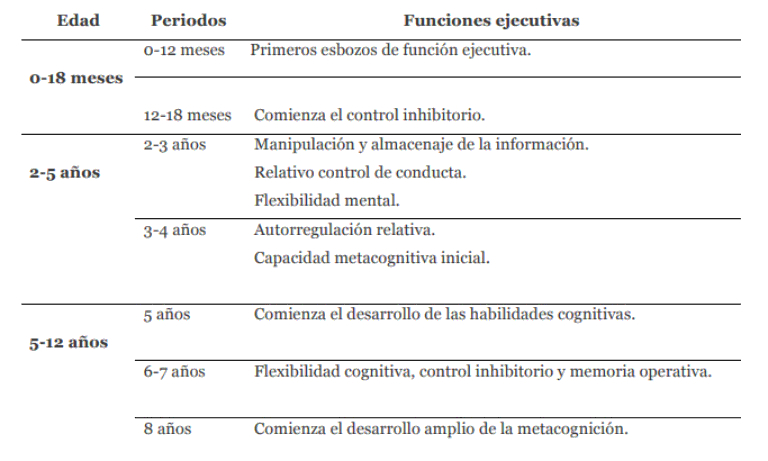

Le funzioni esecutive presentano diversi periodi sensibili di maturazione, quelli più legati alle fasi di educazione prescolare e primaria, ossia tra i 2 e i 5 anni e tra gli 11 e i 12 anni, progredendo lentamente nella loro evoluzione (Tirapu e Luna, 2008).

Adattata da Tirapu e Luna (2008)

Basi neuropsicologiche delle funzioni esecutive

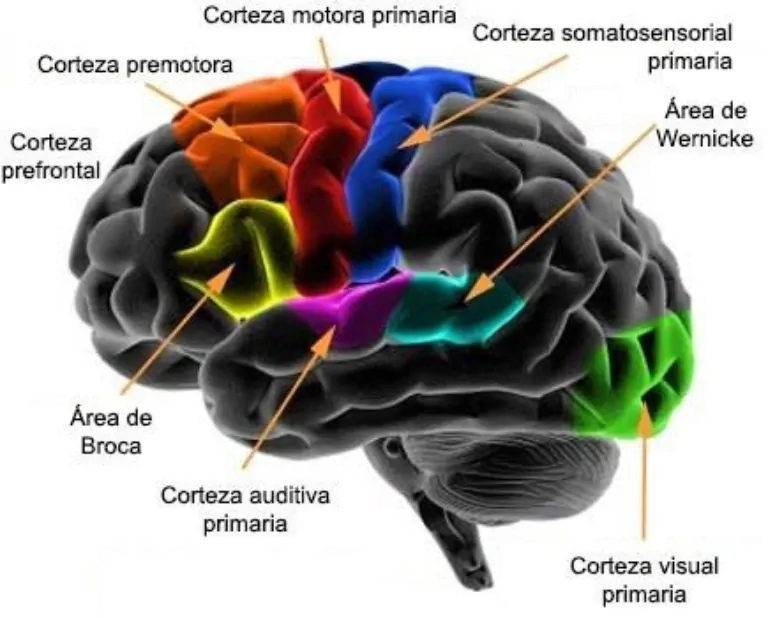

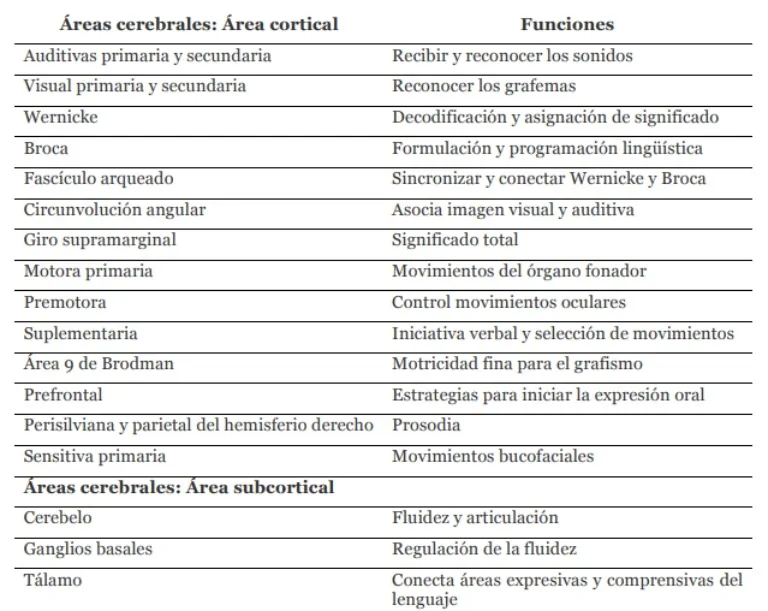

Le funzioni esecutive si trovano localizzate nel lobo frontale, che si divide in due aree funzionali. Allo stesso tempo si occupa di supervisionare l’attività delle aree cerebrali programmando e regolando tutti i processi cognitivi. Queste aree funzionali sono la corteccia motoria e l’area prefrontale.

Corteccia motoria

Si occupa di progettare e pianificare le attività motorie volontarie. È inoltre responsabile della sequenza e dell’esecuzione dei movimenti intenzionali, inclusi quelli necessari per il linguaggio espressivo e la scrittura (Figura 2). Allo stesso modo, è suddivisa in tre aree diverse: l’area motoria primaria, la corteccia premotoria e l’area di Broca.

Area prefrontale

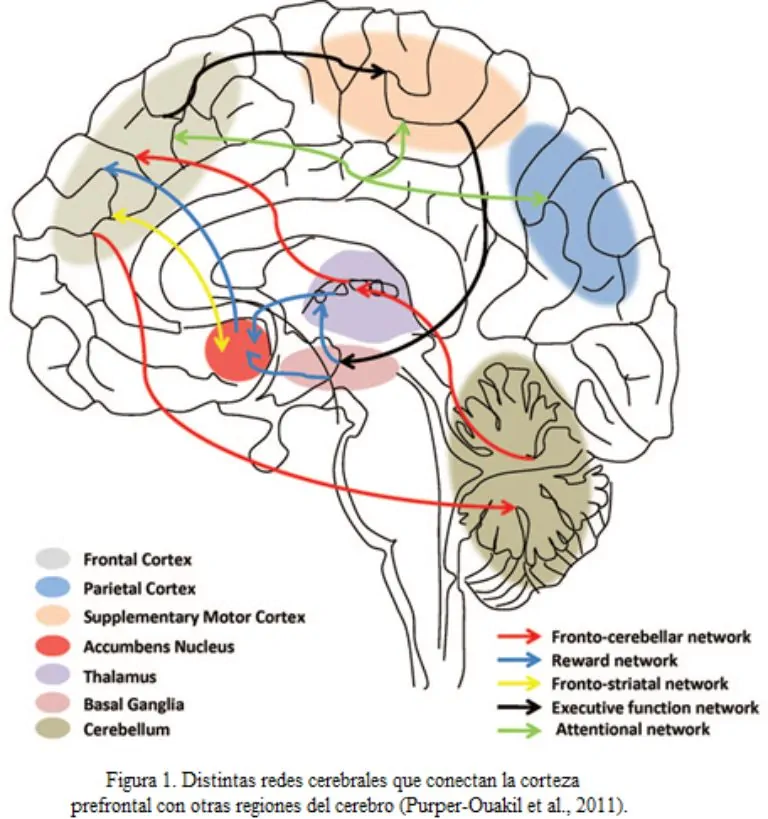

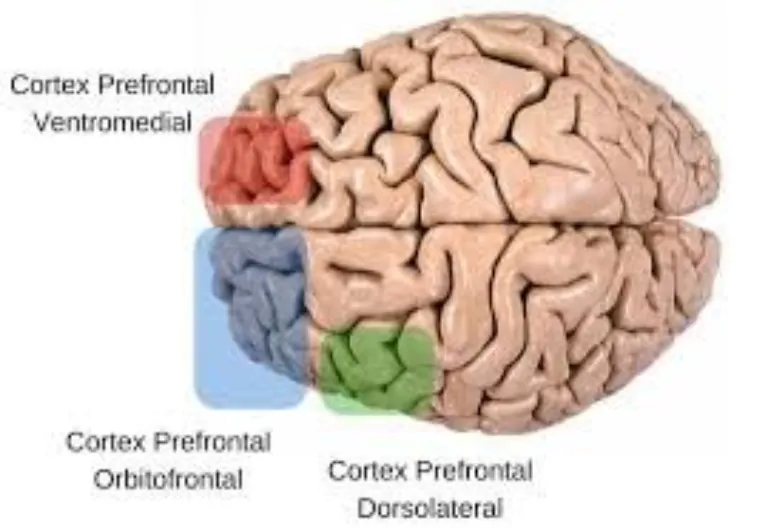

Secondo Portellano et al. (2009), la sua funzione principale è il funzionamento esecutivo, che permette di programmare, sviluppare, sequenziare, eseguire e supervisionare qualsiasi pianificazione o comportamento diretto al raggiungimento di obiettivi, prendere decisioni e controllare l’attenzione. Per questa ragione, è l’area più importante nello studio delle funzioni esecutive. Inoltre, si trova nel lobo frontale del cervello. Pertanto, questa vasta rete di funzioni esecutive è localizzata principalmente nella corteccia prefrontale.

Senza dubbio, è l’area cerebrale meglio connessa del cervello, come si può vedere nella Figura 3. Inoltre, secondo Diamond e Ling (2016), è la regione più evoluta del cervello, ma anche la più vulnerabile, poiché lo stress, la tristezza, la solitudine o una cattiva condizione fisica possono compromettere il suo buon funzionamento.

Allo stesso modo, secondo Portellano et al. (2011), l’area prefrontale è la massima espressione dell’intelligenza umana, poiché coordina i processi cognitivi e programma il comportamento per ottenere una presa di decisioni efficace. In questa zona si distinguono tre aree funzionali (Figura 4):

- Area dorsolaterale: si trova nella zona esterna del lobo frontale sotto l’osso frontale. È inoltre l’area della corteccia prefrontale che si attiva maggiormente quando si svolgono attività mentali di maggiore complessità (Portellano et al., 2009).

- Area cingolata: si trova sulle facce interne delle aree prefrontali, sulla metà anteriore del fascio cingolato. È altresì un’area di particolare rilevanza nei processi intenzionali e che richiedono volontà umana, soprattutto nel linguaggio.

- Area orbitofrontale: si trova alla base di entrambi i lobi frontali, al di sopra delle orbite oculari. Allo stesso modo, è strettamente correlata ai processi emotivi grazie alle sue connessioni con il sistema limbico.

Definizione e caratteristiche del processo di lettura

La lettura è fondamentale nel processo di insegnamento-apprendimento ed essenziale per lo sviluppo linguistico e intellettuale. È chiaro che leggere è un processo complesso per l’essere umano e non è una capacità omogenea e unica, ma comprende un insieme di abilità che dipendono dallo sviluppo delle funzioni esecutive.

Nel nostro ordinamento educativo, il Decreto Reale 126/2014, con cui si stabilisce il curricolo di base dell’educazione primaria, la lettura e la comprensione del testo sono strumenti che rendono possibile l’acquisizione di conoscenze nelle diverse aree e lo sviluppo di tutte le competenze. Allo stesso modo, la lettura può avvenire attraverso due vie indipendenti: la via indiretta o fonologica e la via diretta o lessicale.

Basi neuropsicologiche del processo di lettura

Il cervello umano non è dotato di reti neurali predefinite per la lettura. Di conseguenza, è un’abilità che richiede di imparare ad associare simboli grafici (visione), suoni (udito) e significati (memoria semantica).

Le rappresentazioni mentali di questi tre contenuti avvengono in reti specifiche, per cui la lettura comporterebbe la creazione di nuove connessioni tra i circuiti di queste reti, influenzate direttamente dalle funzioni esecutive. Nella Tabella 2, secondo De la Peña (2016), è possibile osservare le aree cerebrali coinvolte nella lettura e le loro funzioni.

Circuiti funzionali del processo di lettura

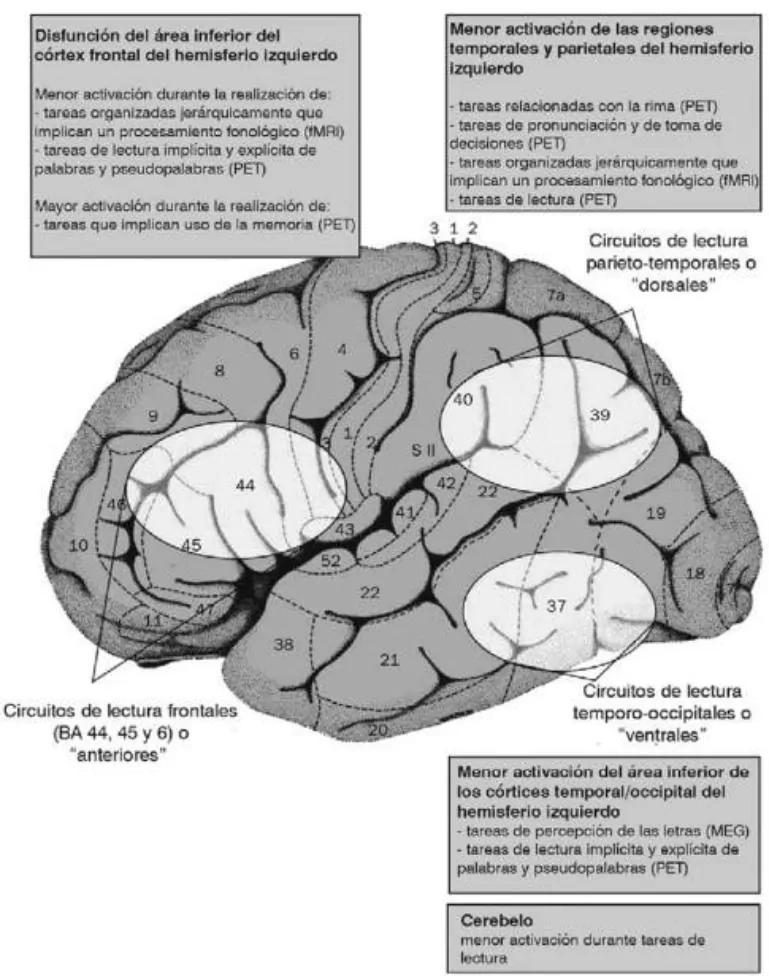

Secondo De la Peña (2012) le tecniche di neuroimaging hanno rivelato l’esistenza di tre circuiti funzionali implicati nel processo di lettura. Questi circuiti sono: il dorsale, il ventrale e l’anteriore frontale.

In primo luogo, il circuito ventrale inizierebbe con l’ingresso delle informazioni attraverso le aree visive primarie e secondarie nel lobo occipitale. Ciò facilita l’elaborazione globale delle parole. Successivamente passerebbe al giro angolare e a Wernicke, che permetterebbero la decodifica, ossia la corrispondenza grafema-fonema e la comprensione. Più tardi passerebbe al fascicolo arcuato per giungere a Broca, che si occupa della formulazione della sequenza fonetica. Infine, terminerebbe nelle aree motorie che eseguono il movimento delle prassie bucco-fonatorie.

Nella Figura 6 possiamo vedere questi circuiti della lettura. Si possono anche osservare le aree cerebrali in cui sono state rilevate anomalie funzionali in soggetti con difficoltà nel processo di lettura. Pertanto, è consigliata un’intervento personalizzato per la maturazione delle funzioni esecutive (Benitez-Burraco, 2007).

Rendimento accademico

Secondo Navarro (2003) il rendimento accademico è il sistema che misura i risultati e la costruzione di conoscenze negli studenti. Questi sono creati mediante l’intervento di approcci didattici valutati con metodi quantitativi e qualitativi in una materia.

Inoltre, Figueroa (2004) ne esprime la misura in voti su una scala convenzionale da 0 a 10. Sebbene la sua oggettività risieda nel valutare le conoscenze espresse tramite voti, il rendimento accademico è il risultato di molteplici fattori, sia ambientali che personali. A seguito delle diverse fasi del processo educativo e delle trasformazioni operate nello studente, questi fattori incidono in modo variabile su ciascuno.

Relazione tra funzioni esecutive, processo di lettura e rendimento accademico

Secondo Bernal (2005), ciò che si apprende viene registrato nel cervello e forma la memoria, poiché la memoria è una funzione esecutiva che permette di registrare, codificare e consolidare. Inoltre, consente di trattenere, archiviare, recuperare ed evocare le informazioni precedentemente immagazzinate secondo Portellano (2005). Per questo motivo è la protagonista di tutti i processi cognitivi superiori.

Inoltre, una capacità limitata nei processi di memoria comporta un rendimento accademico limitato nel calcolo aritmetico (Alsina, 2001) e nella lettura (Baqués e Sáiz, 1999). Allo stesso modo, i processi di lettura e, in particolare, la comprensione del testo sono il risultato della codifica e manipolazione delle informazioni. Tuttavia, tutto ciò comporta compiti cognitivi sostenuti dalle funzioni esecutive, in particolare dalla capacità di memoria di lavoro (García-Madruga e Fernández-Corte, 2008). Autori come Meltzer e Krishnan (2007) sostengono che le funzioni esecutive sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi scolastici poiché coordinano i processi cognitivi di base e superiori.

Conclusione

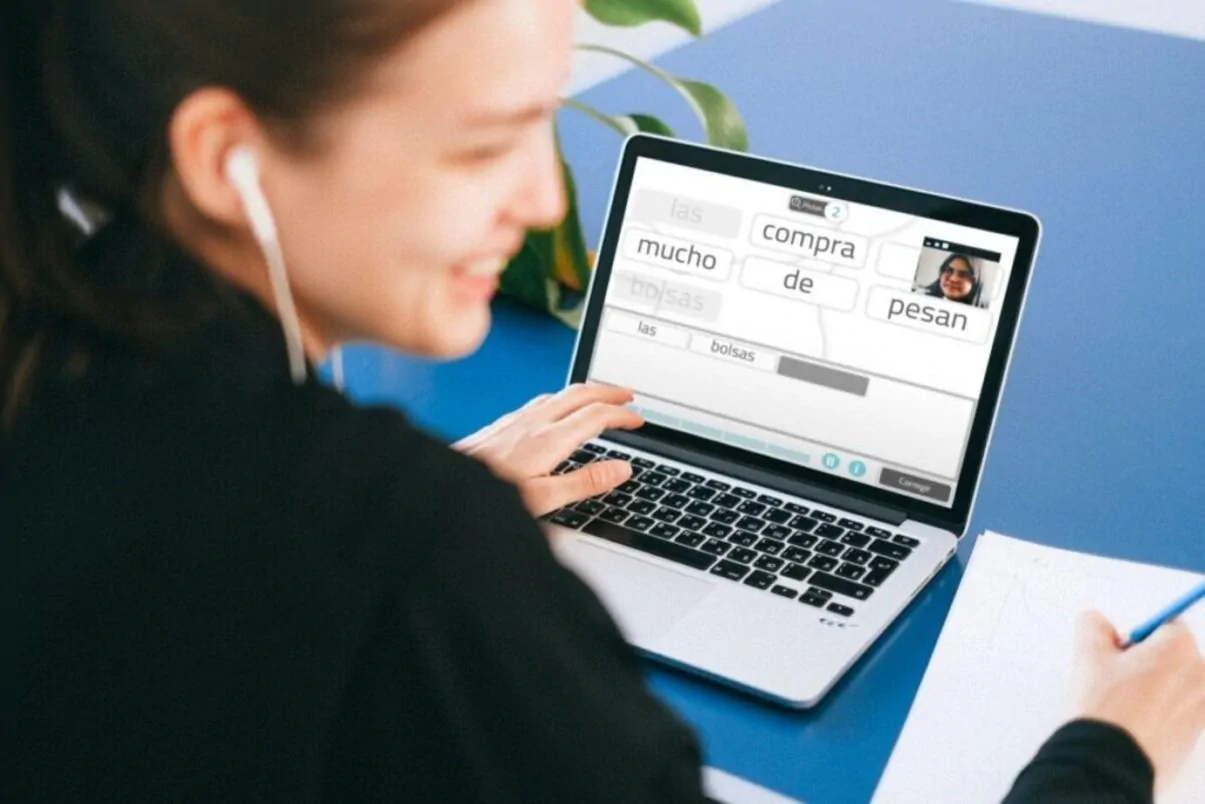

L’efficacia di un intervento neuropsicologico in classe significa per gli alunni la scoperta di tecniche e strategie come quelle offerte da NeuronUP. Allo stesso modo, queste tecniche li aiutano a svolgere il proprio apprendimento in modo più adeguato e a superare le difficoltà dei disturbi del neurosviluppo (ADHD, dislessia, discalculia, DSA, tra gli altri).

Di conseguenza, la base fondamentale è lavorare sulle funzioni esecutive, poiché può essere realizzato in classe senza alterare il normale svolgimento delle lezioni. Inoltre, contribuisce in modo ludico e motivante all’ambiente dell’aula e allo sviluppo integrale degli alunni.

Va inoltre sottolineata l’importanza che i professionisti sviluppino uno spirito di apertura e una formazione continua. Ciò contribuisce in modo efficace al loro sviluppo professionale e al diritto degli alunni a ricevere un’istruzione adeguata alle loro esigenze.

Bibliografia

- Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. Child Neuropsychology, 8, 71-82.

- Alsina, R. (2009). Los modelos de la comunicación en el espacio europeo de educación superior. El caso de la Universidad de Pompeu Fabra. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de facultades de comunicación social, 78. Recuperato da: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3719761.pdf

- Baggetta P., Alexander P. A. (2016): Conceptualization and Operationalization of Executive Function. Mind, Brain, and Education 10 (1), 10-33. Recuperato da: http://dx.doi.org/10.1111/mbe.12100

- Baqués, J. y Sáiz, D. (1999). Medidas simples y compuestas de memoria de trabajo y su relación con el aprendizaje de la lectura. Psicothema, 11(4), 737-745. Recuperato da: https://www.researchgate.net/publication/28113166_Medidas_simples_y_compuestas_de_memoria_de_trabajo_y_su_relacion_con_el_aprendizaje_de_la_lectura

- Bernal, I.M. (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria. CIC Cuadernos de Información y Comunicación, 10 221-233. Recuperato da: http://www.redalyc.org/pdf/935/93501010.pdf

- Buller, I., (2010). Evaluación Neuropsicológica efectiva de la Función Ejecutiva. Propuesta de compilación de pruebas neuropsicológicas para la evaluación del funcionamiento ejecutivo. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology, 4, 1, 63. Recuperato da: http://biblioteca.unir.net/documento/evaluacion-neuropsicologica-efectiva-de-la-funcion-ejecutiva-propuesta-de-compil/FETCH-doaj_primary_oai_doaj_org_article_3e158867f6854c36bc140171b579aea93

- De la Peña, C. (2012). La dislexia desde la neuropsicología infantil. Madrid. Editorial Sanz y Torres.

Altre referenze

- De la Peña, C. (2016). Programas para la Dislexia desde la base neuropsicológica. En P. Martín-Lobo, (Coord.). Procesos y programas de neuropsicología educativa. Madrid. CNIIE.

- Diamond, A. y Ling, D. (2016). Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. Developmental Cognitive Neuroscience, 18, 34-48.

- García-Madruga, J.A. y Fernández-Corte, T. (2008). Memoria operativa, comprensión lectora y razonamiento en la educación secundaria. Anuario de Psicología, 39(1), 133-157. Recuperato da: https://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/download/99799/159769

- Goleman, D. (2013). Focus. Barcelona. Kairós.

- Knapp, F. y Morton, B. (2013). El desarrollo del cerebro y las funciones ejecutivas. Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia. Recuperato da: http://www.enciclopedia-infantes.com/sites/default/files/dossiers-complets/es/funciones-ejecutivas.pdf

- Lezak, M.D. (1982). The problem of assessing executive functions. International Journal of Psychology, 17(2-3), 281-297. Recuperato da: http://dx.doi.org/10.1080/00207598208247445

- Luria, A.R. (1974). Fundamentos de la neuropsicología. Barcelona. Fontanella. Recuperato da: https://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/64539/88470

Bibliografia aggiuntiva

- Marina, J.A. (2013). El nuevo modelo de inteligencia. Recuperato da: http://www.joseantoniomarina.net/articulo/1537/

- Meltzer, L., & Krishnan, K. (2007). Executive Function Difficulties and Learning Disabilities: Understandings and Misunderstandings, 77-105. New York. Guilford Press. Recuperato da: http://psycnet.apa.org/record/2007-03950-005

- Moraine, P. (2014). Las funciones ejecutivas del estudiante: Mejorar la atención, la memoria, la organización y otras funciones para facilitar el aprendizaje. Madrid. Narcea.

- Portellano, J. A., Martínez, R. y Zumárraga, L. (2009). ENFEN: Evaluación Neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños. Madrid: TEA ediciones.

- Portellano, J.A., y García, J. (2014). Neuropsicología de la atención, las funciones ejecutivas y la memoria. Madrid. Síntesis.

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículum básico de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, 52, de 1 de marzo de 2014.

- Stuss, D.T. (2010). Is there a dysexecutive syndrome? Philosophical Transactions of the Royal Society of London Biological Sciences (362) 901-915. Recuperato da: http://www.redalyc.org/pdf/727/72712496009.pdf

- Tirapu, J., y Luna, P. (2008). Neuropsicología de las funciones ejecutivas. Manual de neuropsicología. Barcelona: Viguera Editores, SL, 221-256.

Nuovo esercizio di discriminazione uditiva per bambini

Nuovo esercizio di discriminazione uditiva per bambini

Lascia un commento