Эксперт по психологии Роса Идальго Торрес объясняет в этой статье, что такое детские расстройства, их виды, примеры и методы вмешательства.

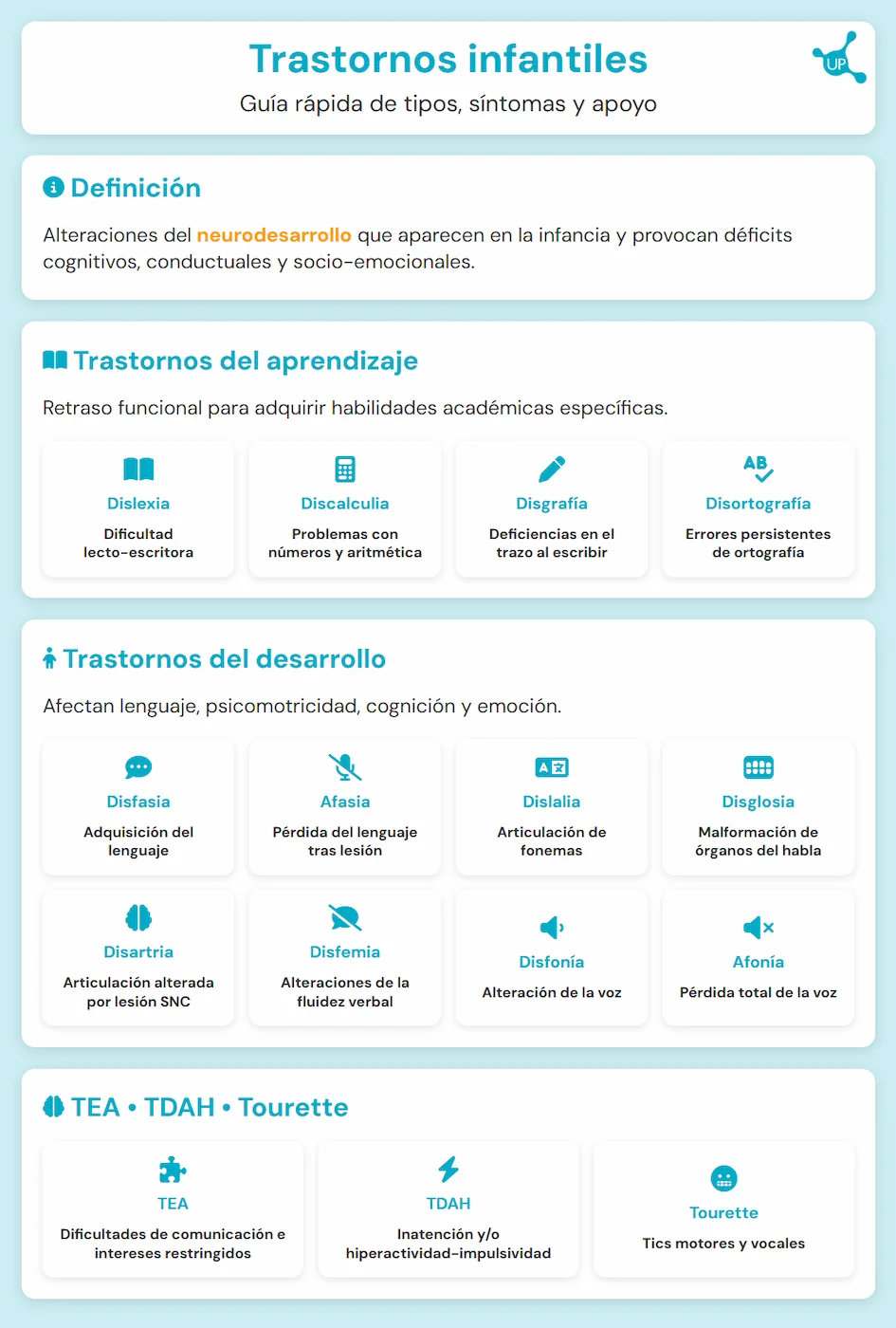

Что такое детские расстройства?

Детские нарушения нейроразвития — это группа расстройств, проявляющихся с раннего возраста и характеризующихся когнитивными, поведенческими, психосоциальными и неврологическими дефицитами.

Эти детские расстройства связаны с функционированием нервной системы и возникают в период созревания мозга. Именно в детском возрасте появляются трудности в достижении этапов развития и возникают нарушения личностного, социального и академического функционирования.

При детских расстройствах необходимо различать расстройства обучения и расстройства развития.

Расстройства обучения

Это эволюционное отставание функционального характера, специфичное для освоения определённых навыков (чтение, письмо, счёт, рисование и т. д.).

У этих детей нормальный или высокий уровень когнитивного развития, а их социокультурная среда является благоприятной.

Расстройства развития

Нарушения психомоторного, когнитивного, речевого и эмоционального развития.

Связаны с нарушением на органическом уровне, затрагивают неврологические функции и выполнение различных навыков.

Распространённые детские расстройства

Расстройства обучения

- Дислексия: трудности при чтении и письме (расстройство чтения и письма);

- дискалькулия: трудности в освоении числовых понятий (расстройство математических навыков) и арифметики;

- дисграфии: нарушения навыков письма из-за трудностей с запоминанием и автоматизацией моторных движений, необходимых для формирования букв или цифр;

- дисорфография: нарушение письменной речи; возникают трудности с орфографией и письмом, проблемы с распознаванием, пониманием и соотнесением звуков и письменных символов.

Расстройства развития

- Дисфазии: трудности в освоении и развитии речи;

- афазии: трудности с чтением, речью, пониманием или повторением языка вследствие поражения областей мозга;

- дислалии: нарушения артикуляции фонем;

- дисглоссии: расстройства артикуляции или пороки развития периферических органов речи;

- дизартрии: нарушение артикуляции, связанное с лежащим в основе поражением ЦНС;

- дисфемии: нарушения речевой плавности;

- дисфонии: нарушения голоса;

- афонии: нарушения голоса.

Расстройства аутистического спектра (РАС)

Среди детских расстройств аутизм является нарушением, которое мешает функционированию коммуникации и социального взаимодействия.

Он проявляется ограниченным и повторяющимся паттерном интересов и деятельности. Сопутствующие симптомы обычно становятся заметны на втором году жизни. Первые признаки — задержка речевого развития, сопровождающаяся недостатком социальных взаимодействий, а также мало типичными паттернами игры или коммуникации.

Классификация симптомов аутизма

DSM-5 (APA, 2014) устанавливает классификацию тяжести симптомов

по трём уровням в зависимости от уровня функционирования по осям коммуникации и социального взаимодействия:

- Уровень 1: (требуется помощь). Дефициты социального общения вызывают значимые проблемы: имеются трудности с инициированием социальных взаимодействий. Негибкость поведения затрудняет переключение между видами деятельности; проблемы организации и планирования ограничивают автономность.

- Уровень 2: (требуется значительная помощь). Имеются дефициты навыков социального общения — как вербального, так и невербального. Инициирование социальных взаимодействий ограничено. Негибкость поведения, трудности в адаптации к изменениям и наличие других ограниченных и повторяющихся форм поведения встречаются часто. Присутствует тревожность или трудности при смене фокуса действия.

- Уровень 3: (требуется очень значительная помощь). Имеются выраженные дефициты навыков социального общения — вербального и невербального. Инициирование социальных взаимодействий крайне ограничено, а реакция на попытки социального контакта минимальна. Наблюдается негибкость поведения.

Как работать с детьми с детскими расстройствами аутистического спектра (РАС)?

Для детей с этими детскими расстройствами аутистического спектра (РАС) необходимо развивать автономность и личную независимость, формировать самоконтроль и социальное взаимодействие. Следует поощрять стратегии спонтанной коммуникации и эмоциональную взаимность.

Важно развивать такие когнитивные процессы, как внимание и память.

Обучение в естественных условиях в большей степени способствует усвоению навыков. Нужно выстраивать повседневные рутины и создавать ситуации, стимулирующие коммуникацию. Использовать длительные паузы и стараться создавать ситуации, в которых ребёнку потребуется помощь и он сможет попросить о ней. Также важно использовать простой язык и обращать внимание на эмоциональные состояния ребёнка и их выражение.

Одна из терапий, показавших очень хорошие результаты, — иппотерапия. В следующей статье мы объясняем, что такое иппотерапия, её основы и методологию.

Другие детские расстройства

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и синдром Туретта имеют сходства в мозговых областях и нейромедиаторах, которые в них задействованы. Многие симптомы СДВГ и дисфункции лобной доли также встречаются при синдроме Туретта.

Но что представляют собой эти два детских расстройства?

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)

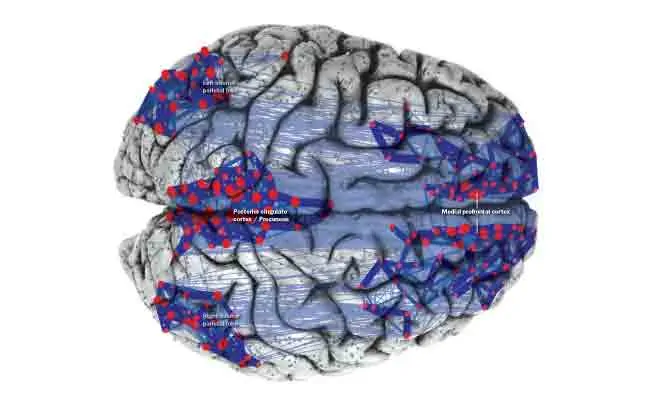

Среди детских расстройств СДВГ обусловлен нарушением в работе префронтальной коры, затрагивая исполнительные функции, такие как рабочая память, торможение импульсов, организация и планирование.

Проявляется через поведенческие признаки:

- Гиперактивность/импульсивность,

- невнимательность,

- импульсивность.

Согласно DSM-5 (APA, 2014), расстройство характеризуется стойким паттерном невнимательности и/или гиперактивности-импульсивности; невнимательность проявляется в отвлечениях при выполнении задач, недостаточной устойчивости, проблемах организации и трудностях с удержанием внимания, что не обусловлено непониманием. Гиперактивность — это чрезмерная двигательная активность, а импульсивность выражается в поспешных действиях без обдумывания, которые создают риск причинения вреда человеку.

Может проявляться в трёх подтипах:

- преимущественно с невнимательностью,

- преимущественно гиперактивный/ импульсивный,

- комбинированная форма.

Симптомы появляются до 12-летнего возраста.

Как развивается СДВГ в рамках детских расстройств?

- Период грудного вскармливания: дети проявляют беспокойство, ненасытность, раздражительность, их трудно успокоить; чаще наблюдаются колики. (Barkley, 2002; 2006, Miranda él al.,2001);

- до двух лет: задержки моторного и речевого развития. Чрезмерная активность без причины. Очень короткие периоды внимания к предметам. Неадекватные эмоциональные реакции, раздражительность, проблемы со сном и/или питанием. (Barkley, 2002; 2006, Miranda él al.,2001);

- от двух до пяти лет: избыточная двигательная активность. Трудности во взаимоотношениях с другими. Невнимательность. Проблемы эмоциональной регуляции и адаптации к школе. Нарушения сна/бодрствования, питания и контроля сфинктеров;

- школьный возраст: непослушание. У 30%–60% отмечается вызывающее или оппозиционное поведение, особенно у мальчиков (Barkley, 2002). Проблемы в освоении навыков чтения и письма;

- подростковый возраст: гиперактивность снижается, уступая место субъективному ощущению внутреннего беспокойства (Barkley,1996). Возникают рискованные формы поведения, такие как зависимости, несчастные случаи и уход из школы (Barkley, 2002; Miranda él al.,2001);

- взрослый возраст: выраженные проблемы невнимательности, слабое торможение. Трудности в сопротивлении отвлекающим факторам, низкая саморегуляция и самодисциплина. Гиперактивность с годами уменьшается, но часто это беспокойные люди с потребностью постоянно быть занятыми. (Barkley,2000; Wilens y Dodson,2004).

Среди детских расстройств распространённость СДВГ составляет 5% населения и чаще встречается у мальчиков, поскольку исследований по девочкам недостаточно из-за меньшего числа нарушающих поведение проявлений в школьной и семейной среде.

Необходимо провести дифференциальную диагностику, чтобы исключить другие сопутствующие детские расстройства. Это предполагает междисциплинарный подход, включающий информацию о различных когнитивных, социальных, семейных и школьных аспектах жизни ребёнка.

Как проходит лечение при детских расстройствах СДВГ?

Вмешательство следует проводить в рамках междисциплинарного подхода:

- Фармакологическое: его цель — регулировать нейротрансмиссию, чтобы уменьшить симптомы гиперактивности, импульсивности и невнимательности. Не должно использоваться как первая терапевтическая мера у детей младше шести лет; лечение помогает улучшить школьную успеваемость, контролировать импульсивность и снизить двигательную неусидчивость.

- Психотерапевтическое: работа с ребёнком над техниками, направленными на повышение послушания, развитие социальных и когнитивных компетенций и улучшение семейных и школьных отношений. Эффективность посттерапевтической роли семьи подтверждена. Программы для родителей в естественных условиях — наиболее эффективны (Delgado, Rubiales, Bakker y Zuluaga, 2012).

- Психопедагогическое: важно, чтобы в школе эти дети могли работать с самоинструкциями, которые направляют выполнение заданий, и с визуальными подкреплениями, а также чтобы школьные задания дробились на части. Очень полезно, когда они сидят впереди класса, ближе к учителю, чтобы он мог помогать и направлять их в выполнении заданий. Необходимо поддерживать устойчивое взаимодействие с семьёй, чтобы адаптировать и подкреплять нужные нам формы поведения и избегать перегрузки ребёнка дополнительными заданиями на закрепление.

Синдром Жиля де ла Туретта

Среди детских расстройств синдром Туретта затрагивает базальные ганглии, их связи с корой головного мозга и лимбической системой.

Он характеризуется множественными двигательными тиками и по меньшей мере одним вокальным тиком — простыми или сложными, которые возникают часто на протяжении всего дня.

Тики могут проявляться морганием, гримасами, хрюканьем или прочищением горла. Самое известное проявление — копролалия (сквернословие и социально неприемлемая лексика).

Расстройство чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, и имеет выраженный генетический компонент.

К другим связанным факторам относятся стресс, привычка матери курить во время беременности и низкая масса тела при рождении.

Существуют фармакологические и поведенческие методы лечения, однако после постановки диагноза расстройство, как правило, сохраняется на протяжении всей жизни.

В случае стойкого расстройства двигательных или вокальных тиков, если проявления длятся менее года, они обычно уменьшаются и исчезают через несколько лет.

Что важно учитывать при детских расстройствах Туретта?

Нужно учитывать, что эти детские расстройства тяжело отражаются на школьной жизни, поскольку нарушающее поведение из-за тиков, в сочетании с трудностями внимания, низкой гибкостью и импульсивностью во многих видах деятельности, способствует неуспеваемости.

В классе с такими детьми необходимо работать с техниками и инструментами, стимулирующими концентрацию, а также адаптировать содержание учебного этапа, на котором они находятся.

В семейной среде важно способствовать принятию заболевания. Та естественность, с которой окружение будет воспринимать болезнь, станет для ребёнка примером того, как справляться со своей реальностью. Нужно развивать у ребёнка навыки, которые помогут ему лучше выстраивать отношения со сверстниками. Следует работать над способностью удерживать внимание, формировать у ребёнка мотивацию, которая будет направлять и подкреплять создание этой концентрации, и применять новые ресурсы для управления фрустрацией из-за неудач.

Выводы

- Из всех описанных детских расстройств самое важное — всегда учитывать, как ребёнок чувствует себя эмоционально.

- Для ребёнка приоритетные контексты — семья и школа.

- Нужно учитывать, что у каждого человека есть свой определённый уровень толерантности, стиль коммуникации: пассивный, агрессивный, пассивно-агрессивный или ассертивный, а также ожидания и навыки, которые регулируют, в какой степени будут проявляться симптомы дискомфорта у ребёнка.

- В процессе развития ребёнка важным фактором также является стиль воспитания в каждой семье. В отношениях родителей с детьми должны преобладать коммуникация, надёжная привязанность и забота.

- Важно параллельно работать со школой, чтобы выстроить образовательные ориентиры для ребёнка.

- Именно родители должны заботиться об эмоциональном благополучии своего ребёнка, осознавая ситуацию и имея твёрдую мотивацию менять сопротивление и следовать всем рекомендациям, которые специалисты могут дать по поводу детских расстройств, с которыми они сталкиваются дома.

- Крайне важно донести до родителей необходимость психологической поддержки для ребёнка, поскольку при низком локусе контроля выше вероятность депрессивных состояний у ребёнка.

Источники:

- Brian Sulkes,S (2022) Общие сведения о расстройствах обучения. Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry. (Источник: https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/pediatr%C3%ADa/trastornos-del-aprendizaje-y-del-desarrollo/generalidades-sobre-los-trastornos-del-aprendizaje?query=trastornos%20de%20aprendizaje)

- Davis A (2021) Родители детей с СДВГ: ключи к воспитанию детей с рассеянным вниманием, вспыльчивых или с проблемами концентрации. Издательство: Freedom Bound Publishing. ISBN : 1646943767

- Ferré Veciana, J.(2008) Нейрофункциональное развитие ребёнка и его нарушения. Издательство: Lebon. ISBN:978-84-89963-80-1

- Fisher J (2021) Как расти и воспитывать детей с дефицитом внимания и гиперактивностью: эффективные стратегии для развития лучшей концентрации, эмоционального контроля и саморегуляции. Издательство: Publish Drive.

- Guillermina Yañez Téllez, M (2016). Нейропсихология расстройств развития. Издательство: El Manual Moderno. ISBN:9786074485660

- Navas Martínez,L;Castejón Costa J.L(2017) Трудности и расстройства обучения и развития в дошкольном возрасте и начальной школе. Издательство: Club universitario. ISBN: 8416966052

- Parellada, M(2009) СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. От детства к взрослому возрасту. Издательство: Alianza. ISBN: 9788420682785.

- Robertson, M; Cavanna A(2010) Синдром Туретта. Издательство: Alianza. ISBN:978-84-206-8318-8

- Semrud-Chikeman,M;Teeter Elison, PA(2011) Детская нейропсихология. Оценка и вмешательство при нейроэволюционных расстройствах. Издательство: Pearson. ISBN: 9788483227152

- Soler Sarrió, A; Roger Sánchez C.(2020) Дети без ярлыков: как помочь вашим детям прожить счастливое детство без ограничений и предубеждений. Издательство: Planeta.

- Victorio, C; (2021) Тиковые расстройства и синдром Туретта у детей и подростков. MD, Akron Children’s Hospital. (Источник: https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/pediatr%C3%ADa/trastornos-neurol%C3%B3gicos-infantiles/trastornos-de-tics-y-s%C3%ADndrome-de-tourette-en-ni%C3%B1os-y-adolescentes)

Если тебе понравилась эта статья о детских расстройствах, тебя также могут заинтересовать следующие статьи:

«Эта статья была переведена. Ссылка на оригинальную статью на испанском:»

Trastornos infantiles: qué son, tipos, ejemplos y metodologías de intervención

Упражнение по числовому рассуждению для детей: «Чётные с чётными»

Упражнение по числовому рассуждению для детей: «Чётные с чётными»

Добавить комментарий