Одно различие, которое мы обычно проводим, говоря о различных системах человеческой памяти, относится к рабочей памяти и кратковременной памяти.

В литературе по этой теме встречаются авторы, которые считают, что кратковременная память является подмножеством рабочей памяти. С другой стороны, есть те, кто рассматривает обратную зависимость. Также существуют авторы, которые используют оба термина как синонимы, полагая, что на самом деле это одна и та же система памяти, и между ними нет консенсуса, закрывающего теоретическую дискуссию [1].

В клинической практике, однако, мы обычно делаем явное различие между тестами на емкость кратковременной памяти (или простыми тестами на емкость — например «Цифры в прямом порядке» из WAIS-IV) и тестами на емкость рабочей памяти (или сложными тестами на емкость — например «Цифры в обратном порядке» или «Цифры в возрастающем порядке» из WAIS-IV).

Что же тогда мы понимаем под кратковременной памятью и под рабочей памятью? В чем их различия?

Определение памяти: рабочая память и кратковременная память

Пока что концепция кратковременной памяти делает упор на время хранения и на короткий период, в течение которого информация остается активной (30–40 секунд) [2], тогда как концепция рабочей памяти или оперативной памяти подчеркивает роль памяти как системы контроля обработки информации [1]. Последняя определяется как система памяти, которая временно сохраняет и манипулирует информацией, участвуя в более сложных когнитивных процессах, таких как понимание языка, чтение или рассуждение [2, 3].

Следовательно, хотя оба типа памяти характеризуются короткой продолжительностью хранения и активации информации в сознании, рабочая память добавляет к этой информации компонент манипуляции. То есть она преобразует её, устанавливая связи между различными данными, с которыми работает, а также интегрируя их с информацией, хранящейся в долговременной памяти. Таким образом, как уже было сказано, она обеспечивает выполнение важных когнитивных процессов, таких как понимание языка и рассуждение.

Актуализация модели Baddeley

Вероятно, наиболее распространенной в настоящее время является модель рабочей памяти, предложенная Baddeley в 2000 году.

Как мы помним, эта модель состояла из центральной исполнительной системы (SEC) и трех подчиненных компонентов, которые обрабатывают информацию разных модальностей: визуально-пространственного блока, фонологической петли и эпизодического буфера [2].

Фонологическая петля:

Это система, которая временно хранит информацию в вербальном формате; информацию, которую поддерживает активной посредством артикуляционной репетиции. То есть используя субвокальную речь: оролицевые мышцы движутся во время повторения информации, как если бы слова произносились вслух, но не доводя это до звукового произнесения [2, 3].

Типичный пример, который обычно приводят для лучшего понимания этого компонента, — это человек, которому только что продиктовали многозначное число (например, код), и пока он не находит место, куда его записать, он повторяет его про себя, чтобы не забыть. Если кто-то отвлекает его до того, как он запишет число, эта репетиция прерывается и, вероятно, человек уже не вспомнит число.

Фонологическая петля важна для кратковременного вербального хранения, например для чтения и для поддержания внутренней речи, которая вовлечена в кратковременную память [3]

Визуально-пространственный блокнот:

Она работает с информацией в визуальном формате. Эта система подпитывается образами, которые она временно сохраняет и манипулирует ими, делая возможным создание и использование этих образов и ориентацию в пространстве [2, 3].

Эпизодический буфер:

Одновременного хранит фонологическую информацию из петли и визуально-пространственную информацию из блока. Также интегрирует её с информацией долговременной памяти, создавая мультимодальное представление текущей ситуации. [3]

Центральная исполнительная система (ЦИС) или система супервизорного внимания (SAS):

Это система более высокого порядка по отношению к предыдущим, которая осуществляет контроль, надзор и выбор стратегий. Таким образом, получая информацию от трёх указанных субкомпонентов, она обнаруживает новые ситуации, чтобы реагировать на них, приводя в действие исполнительные процессы предвидения, планирования и мониторинга.

Рабочая память, также известная как операционная система внимания:

Tirapu-Ustárroz y Muñoz-Céspedes[3] подчеркнули, что последний компонент модели Baddeley, SEC или SAS, сам по себе не содержит информацию (не имеет природы хранилища) и предполагают, что он выполняет 6 подпроцессов, которые связаны с исполнительными функциями и взаимодействуют между собой:

- Кодирование/поддержание информации, когда емкость петли и блока переполняется.

- Поддержание/обновление как способность этой системы удерживать и обновлять информацию.

- Поддержание и манипуляция информацией.

- Двойное выполнение: способность одновременно работать с петлей и блоком.

- Ингибиция как способность подавлять нерелевантные стимулы, как в парадигме Струпа.

- Когнитивная переключаемость, включающая процессы поддержания, ингибиции и обновления наборов или когнитивных критериев.

В своём обзоре концепции рабочей памяти и её связи с исполнительными функциями [3] они также предлагают, что термин «рабочая память» не является удачным. Поскольку рабочая память на самом деле больше связана с системой внимания, которая работает и оперирует активированными содержимыми памяти, чем с временным хранилищем памяти. По этой причине они определяют её как «оперативную внимательную систему для работы с содержимым памяти».

Различие между рабочей памятью и кратковременной памятью

Кроме отличий, указанных выше на основе определений рабочей памяти и кратковременной памяти, были отмечены различия между этими двумя типами памяти в отношении различной потребности во внимании, которую они требуют.

Как было отмечено [3,4], рабочая память — это система, отвечающая за поддержание и манипуляцию информацией, когда объём информации для удержания или сложность выполняемой задачи таковы, что перегружают когнитивную систему, и кратковременной памяти оказывается недостаточно.

Главное различие здесь состоит в том, что запуск рабочей памяти представляет собой вызов для наших ресурсных возможностей внимания. Таким образом, в задачах с высокой когнитивной нагрузкой, таких как выполнение одной деятельности одновременно с другой отвлекающей задачей, субвокальная репетиция в фонологической петле блокируется из-за требования внимания со стороны отвлекающей задачи. Это не происходит в задаче на кратковременную память. Например, повторение цифр в прямом порядке.

Кроме того, задачи на рабочую память положительно коррелируют с результатами в тестах на интеллект и исполнительные функции, чего не наблюдается для результатов, полученных в тестах на кратковременную память.

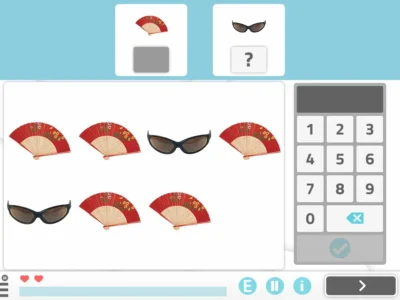

NeuronUP подготовил разнообразные упражнения для проработки различных компонентов рабочей памяти, включая вербальную и визуально-пространственную модальности. А также специальные упражнения для тренировки процессов двойного выполнения. Если вы профессионал и хотите их опробовать, запросите бесплатную пробную версию платформы.

Библиография

- Ruiz-Vargas, J. M. (2010). Кратковременная память. В: Учебник по психологии памяти, стр. 147-179. Мадрид: Síntesis.

- TirapuUstárroz, J. y Grandi, F. (2016). О рабочей памяти и декларативной памяти: предложение концептуального прояснения. PanamericanJournal of Neuropsychology, 10 (3): 13-31.

- Tirapu-Ustárroz, J. y Muñoz-Céspedes, J.M. (2005). Память и исполнительные функции. Revista de Neurología, 41 (8): 475-484.

- Cowan, N. (2008). В чем различия между долговременной, кратковременной и рабочей памятью? Progress in BrainReserarch, 169: 323-338.

Если вам понравилась эта статья о рабочей памяти и кратковременной памяти, вам также может быть интересно:

«Эта статья была переведена. Ссылка на оригинальную статью на испанском:»

Memoria de trabajo y memoria a corto plazo: definición y diferencias

Психическое здоровье работников здравоохранения

Психическое здоровье работников здравоохранения

Добавить комментарий