Нейропсихология занимает важное место среди наук, связанных с образованием. По мнению Portellano (2014), она помогает не только в диагностике, но и в реабилитации и усилении когнитивных и эмоциональных функций. Поэтому очень важно учитывать нейропсихологическое развитие и степень зрелости исполнительных функций у наших учащихся, чтобы влиять на способ разработки наиболее эффективных методик и мероприятий, которые способствуют их целостному развитию, особенно у учащихся с особыми образовательными потребностями.

Определение и характеристики исполнительных функций

Много авторов исследовали исполнительные функции. Лурия (1974) был первым неврологом, который заговорил об этой системе, однако первую дефиницию приписывают Лезаку (1982), который утверждает, что исполнительные функции — это умственные способности, необходимые для осуществления эффективного, творческого и социально приемлемого поведения.

Позднее Стасс (2010) определил их как навыки, контролируемые префронтальной корой. Эти функции позволяют составлять планы и удерживать цели в рабочей памяти. Также выбирать действия или поведение, подходящее для достижения этих целей.

В настоящее время исполнительные функции рассматриваются как совокупность процессов, которые развиваются в префронтальной области. Таким образом формируется сущность нашего поведения и всей умственной деятельности, становясь центральным «компьютером» человека. Кроме того, они отвечают за решение проблем, требующих рассуждения, абстракции или использования символических кодов (Portellano et al. 2009).

Уровни интеллекта в изучении исполнительных функций

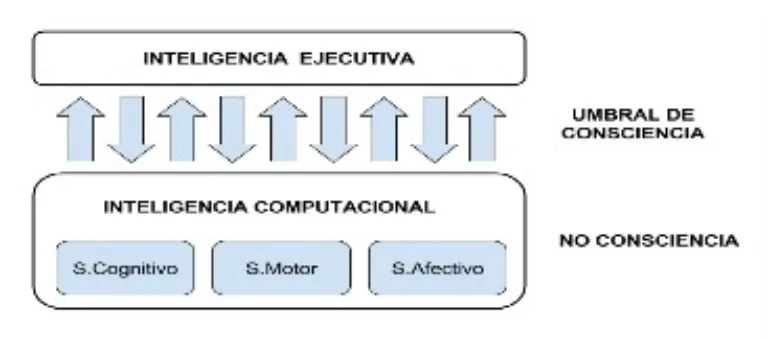

Действительно, такие авторы, как Marina (2013), различают два уровня интеллекта при изучении исполнительных функций. Во-первых, продуктивный интеллект или вычислительный интеллект, который считается источником нашей сознательной деятельности. И, наконец, исполнительный интеллект, который осуществляет надзор, оценку и направляет внимание, как видно на Рисунке 1.

Таким образом, по мнению Goleman (2013) и Marina (2013), возникает понятие исполнительного интеллекта, который направляет умственные и физические действия, используя знания и эмоции, рассматриваясь как возможный дополнительный показатель при оценке академической и профессиональной успеваемости.

Компоненты исполнительных функций

Конечно, существует большое разнообразие определений. Также имеются разные классификации их компонентов.

Самоконтроль, рабочая память и когнитивная гибкость

По мнению Knapp и Bruce (2013), исполнительные функции можно классифицировать на три категории навыков. Во-первых, самоконтроль — это способность, которая помогает учащимся сосредотачивать внимание и контролировать импульсивность, избегая помех. Наконец, рабочая память и когнитивная гибкость, которые включают творческое мышление и способность адаптироваться к изменениям, помогая учащимся направлять свою фантазию и креативность на решение задач. Тем не менее, по мнению Moraine (2014), их компонентами являются память, способность к организации и внимание

Рассуждение, решение проблем и планирование

Кроме того, Bagetta и Alexander (2016) предлагают три основных компонента для успеха в учебной успеваемости и личном благополучии ученика. Эти компоненты тесно взаимосвязаны и позволяют развивать другие сложные функции, такие как рассуждение, решение проблем или планирование.

Ментальная гибкость, вербальная беглость, регуляция внимания, оперативная или рабочая память и ингибиторный контроль

Наконец, согласно Portellano et al. 2009, обзор исполнительных функций, которые непосредственно связаны с обучением и, следовательно, с учебной успеваемостью, включает следующие компоненты:

- Ментальная гибкость: она позволяет адаптировать ответы к новым ситуациям или стимулам. Таким образом возникают новые поведенческие модели, предлагающие различные альтернативы. Аналогично, это предполагает быстрый анализ ситуации и гибкую рабочую память, позволяющую давать альтернативные ответы.

- Вербальная беглость: связана с ментальной гибкостью, поскольку обеспечивает быстрые и точные ответы. Обычно измеряется тестами фонологической и семантической вербальной беглости.

- Регуляция внимания: позволяет осуществлять все когнитивные процессы. Следовательно, обеспечивает лучшую селективную и поддерживаемую внимательность и овладение способностью ингибировать и контролировать поведение (Anderson y Jacobs, 2002).

- Оперативная или рабочая память: разновидность кратковременной памяти, обеспечивающая временное хранение информации. Также обеспечивает усвоение новых заданий.

- Ингибиторный контроль: регулирует или задерживает импульсивные ответы, формируя поведение и внимание как катализатор обработки информации в когнитивных процессах. Конечно, хороший ингибиторный контроль проявляется, когда ученик способен сохранять внимание на выполняемой задаче, не отвлекаясь.

Развитие исполнительных функций

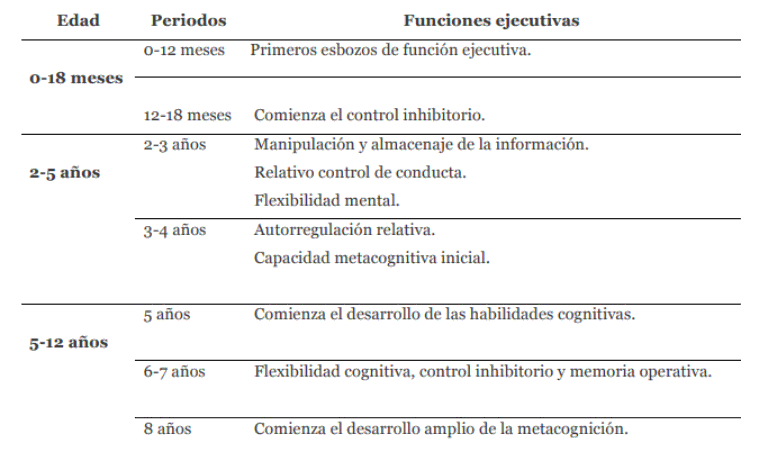

Исполнительные функции проходят несколько чувствительных периодов созревания, наиболее связанных с этапами дошкольного и начального образования, то есть с периодами между 2 и 5 годами и между 11 и 12 годами, постепенно развиваясь (Tirapu y Luna, 2008).

Адаптировано из Tirapu y Luna (2008)

Нейропсихологические основы исполнительных функций

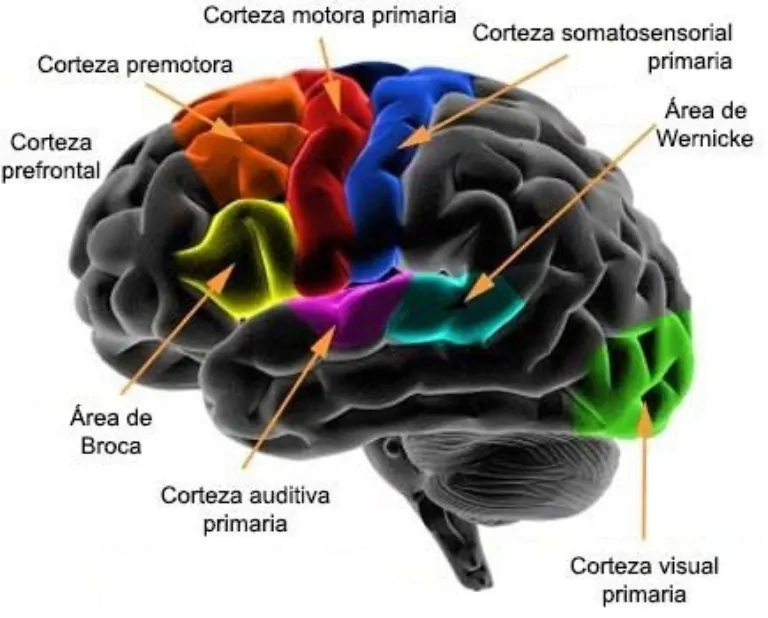

Исполнительные функции локализуются в лобной доле, которая делится на две функциональные зоны. Она также отвечает за надзор за деятельностью других областей мозга, программируя и регулируя все когнитивные процессы. Эти функциональные зоны — моторная кора и префронтальная область.

Двигательная кора

Она занимается разработкой и планированием произвольных двигательных действий. Также отвечает за упорядочивание и выполнение намеренных движений, включая те, что необходимы для экспрессивной речи и письма (Рисунок 2). Кроме того, она разделена на три разные области: первичная моторная область, премоторная кора и область Брока.

Префронтальная область

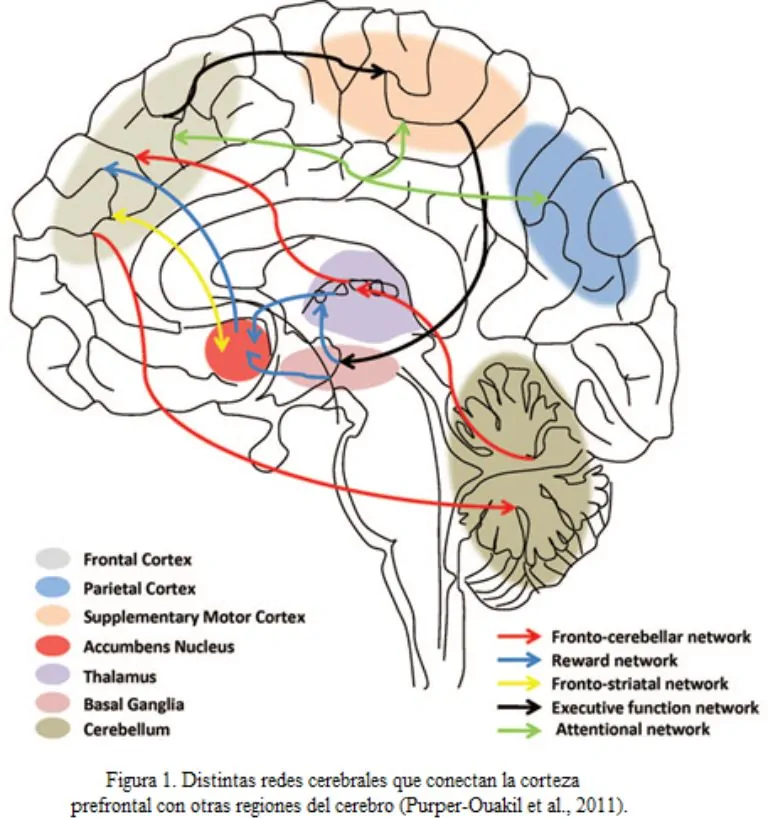

По данным Portellano et al. (2009), ее основная функция — исполнительная деятельность, которая позволяет программировать, разрабатывать, упорядочивать, выполнять и контролировать любое планирование или поведение, направленное на достижение целей, принятие решений и контроль внимания. По этой причине это самая важная область при изучении исполнительных функций. Кроме того, она расположена в лобной доле мозга. Следовательно, эта обширная сеть исполнительных функций в основном находится в префронтальной коре.

Действительно, это наиболее связанная область мозга, как видно на рисунке 3. Также, по данным Diamond y Ling (2016), это самая современная область мозга, но вместе с тем и самая уязвимая, поскольку стресс, печаль, одиночество или плохая физическая форма могут ухудшать её функционирование.

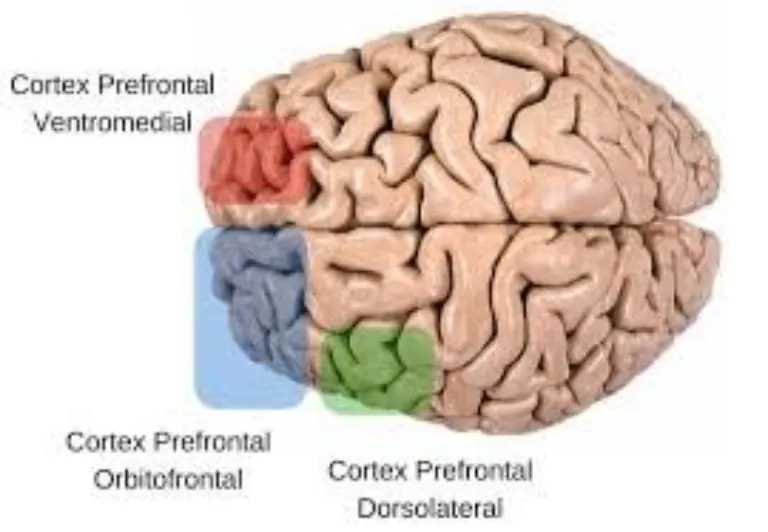

Аналогично, по Portellano et al. (2011) префронтальная область является высшим выражением человеческого интеллекта. Потому что она координирует когнитивные процессы и программирует поведение для достижения эффективного принятия решений. В этой зоне можно выделить три функциональные области (Рисунок 4):

- Дорсолатеральная область: располагается во внешней части лобной доли под лобной костью. Также это та зона префронтальной коры, которая наиболее активируется при выполнении ментально более сложных задач (Portellano et al., 2009).

- Поясная область: располагается на внутренних поверхностях префронтальных областей, над передней частью поясного пучка. Это также область особой значимости в интенциональных процессах и тех, которые требуют воли человека, особенно в речи.

- Орбитальная область: располагается в основании обеих лобных долей над глазными орбитами. Кроме того, она тесно связана с эмоциональными процессами из‑за плотных связей с лимбической системой.

Определение и особенности процесса чтения

Чтение является фундаментальным в процессе обучения и необходимым для языкового и интеллектуального развития. Разумеется, чтение — сложный процесс для человека и не является однородной и единственной способностью, оно включает совокупность умений, которые зависят от развития исполнительных функций.

В нашей образовательной системе, согласно Королевскому указу 126/2014, которым устанавливается базовая учебная программа начального образования, чтение и понимание прочитанного являются инструментами, позволяющими приобретать знания в различных областях и развивать все компетенции. Аналогично, чтение может осуществляться двумя независимыми путями: косвенным или фонологическим и прямым или лексическим.

Нейропсихологические основы процесса чтения

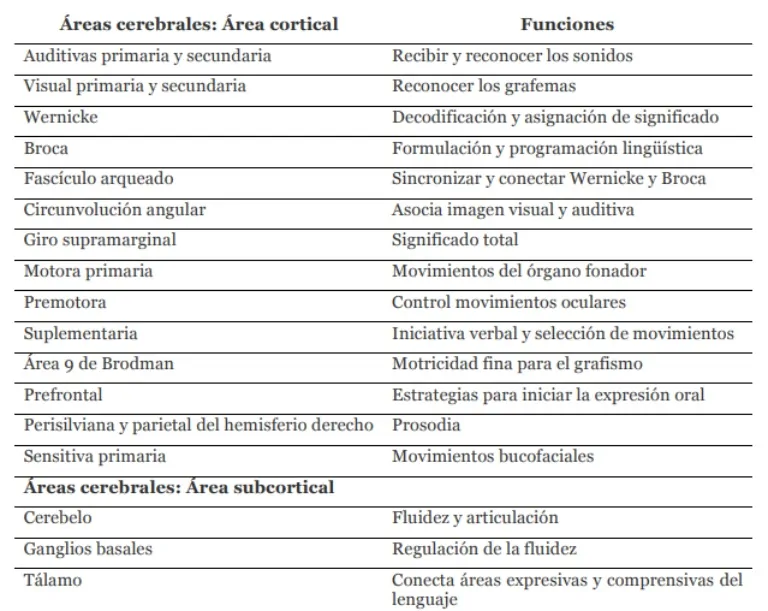

У человеческого мозга нет заранее заданных нейронных сетей для чтения. Следовательно, это навык, требующий научиться ассоциировать графические символы (зрение), звуки (слух) и значения (семантическая память).

Ментальные представления этих трёх компонентов реализуются в специфических сетях, поэтому чтение предполагает создание новых связей между цепями этих сетей, на которые непосредственно влияют исполнительные функции. В таблице 2, по данным De la Peña (2016), можно увидеть области мозга, вовлечённые в чтение, и их функции.

Функциональные цепи процесса чтения

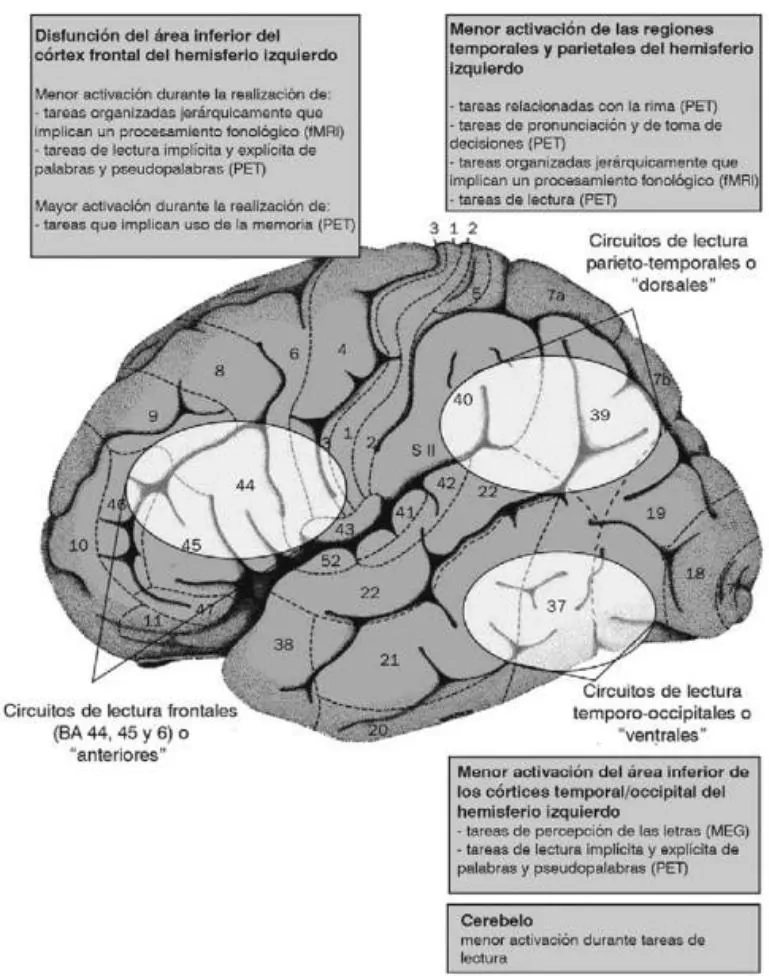

По данным De la Peña (2012), методы нейровизуализации выявили существование трёх функциональных цепей, вовлечённых в процесс чтения. Эти цепи: дорсальная, вентральная и передняя лобная.

Во-первых, вентральная цепь начинается с поступления информации через первичные и вторичные зрительные области в затылочной доле. Поэтому облегчается глобальная обработка слов. Далее информация переходит в угловую извилину и зону Вернике, что позволяет декодирование, то есть соответствие графемы и фонемы, а также понимание. Затем она проходит через дугообразный пучок к зоне Брока, которая отвечает за формулирование фонетической последовательности. Наконец, она заканчивается в моторных зонах, которые обеспечивают движения артикуляционных праксий.

На рисунке 6 мы можем увидеть эти цепи чтения. Также можно наблюдать области мозга, в которых у лиц с трудностями процесса чтения были обнаружены функциональные аномалии. Поэтому рекомендуется персонализированное вмешательство для созревания исполнительных функций (Benitez-Burraco, 2007).

Академическая успеваемость

По Navarro (2003) академическая успеваемость — это система, которая измеряет достижения и построение знаний у студентов. Они формируются благодаря вмешательству образовательных методик, которые оцениваются через количественные и качественные методы по предмету.

Также Figueroa (2004) выражает её измерение в оценках в рамках традиционной шкалы от 0 до 10. Хотя её объективность заключается в оценке выраженных в оценках знаний, академическая успеваемость является результатом множества факторов, как окружения, так и личных. В результате разных этапов образовательного процесса и преобразований, происходящих с учеником, эти факторы влияют по-разному на каждого из них.

Связь между исполнительными функциями, процессом чтения и академической успеваемостью

По Bernal (2005) усвоенное фиксируется в мозгу и формирует память, поскольку память — это исполнительная функция, которая позволяет регистрировать, кодировать и консолидировать. Также, по Portellano (2005), она позволяет удерживать, хранить, извлекать и вспоминать ранее сохранённую информацию. Именно поэтому она является ключевой во всех высших когнитивных процессах.

Более того, ограниченная способность в процессах памяти ведёт к ограниченной академической успеваемости в арифметических вычислениях (Alsina, 2001) и в чтении (Baqués y Sáiz, 1999). Аналогично, процессы чтения, и особенно понимание прочитанного, являются результатом кодирования и манипулирования информацией. Всё это подразумевает когнитивные задачи, опирающиеся на исполнительные функции, в особенности на ёмкость рабочей памяти (García-Madruga y Fernández-Corte, 2008). Авторы, такие как Melzter и Krishnan (2007), утверждают, что исполнительные функции необходимы для достижения школьных целей, поскольку они координируют базовые и высшие когнитивные процессы.

Вывод

Эффективность нейропсихологического вмешательства в классе означает для учащихся открытие техник и стратегий, подобных тем, которые предлагает NeuronUP. Аналогичным образом эти техники помогают им усваивать материал более адекватно и преодолевать трудности, связанные с расстройствами нейроразвития (СДВГ, дислексия, дискалькулия, TEL и другие).

В результате основой является работа над исполнительными функциями, так как её можно проводить в классе, не нарушая обычного хода занятий. Также это способствует игровому и мотивирующему климату в классе и всестороннему развитию учащихся.

Также следует подчеркнуть важность того, чтобы профессионалы развивали дух открытости и постоянно повышали свою квалификацию. Таким образом это способствует их профессиональному развитию эффективным образом и праву учащихся получать образование, соответствующее их потребностям.

Библиография

- Anderson, P. (2002). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. Child Neuropsychology, 8, 71-82.

- Alsina, R. (2009). Модели коммуникации в Европейском пространстве высшего образования. На примере Университета Помпеу Фабра. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de facultades de comunicación social, 78. Доступно по: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3719761.pdf

- Baggetta P., Alexander P. A. (2016): Conceptualization and Operationalization of Executive Function. Mind, Brain, and Education 10 (1), 10-33. Доступно по: http://dx.doi.org/10.1111/mbe.12100

- Baqués, J. и Sáiz, D. (1999). Простые и составные меры рабочей памяти и их связь с обучением чтению. Psicothema, 11(4), 737-745. Доступно по: https://www.researchgate.net/publication/28113166_Medidas_simples_y_compuestas_de_ memoria_de_trabajo_y_su_relacion_con_el_aprendizaje_de_la_lectura

- Bernal, I.M. (2005). Психобиология обучения и памяти. CIC Cuadernos de Información y Comunicación, 10 221-233. Доступно по: http://www.redalyc.org/pdf/935/93501010.pdf

- Buller, I., (2010). Эффективная нейропсихологическая оценка исполнительной функции. Предложение по компиляции нейропсихологических тестов для оценки исполнительного функционирования. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology, 4, 1, 63. Доступно по: http://biblioteca.unir.net/documento/evaluacion-neuropsicologica-efectiva-de-la-funcion- ejecutiva-propuesta-de-compil/FETCH- doaj_primary_oai_doaj_org_article_3e158867f6854c36bc140171b579aea93

- De la Peña, C. (2012). Дислексия с позиции детской нейропсихологии. Мадрид. Editorial Sanz y Torres.

Дополнительные источники

- De la Peña, C. (2016). Программы для дислексии на нейропсихологической основе. В P. Martín- Lobo, (коорд.). Procesos y programas de neuropsicología educativa. Мадрид. CNIIE.

- Diamond, A. и Ling, D. (2016). Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. Developmental Cognitive Neuroscience, 18, 34-48.

- García-Madruga, J.A. и Fernández-Corte, T. (2008). Оперативная память, понимание прочитанного и рассуждение в средней школе. Anuario de Psicología, 39(1), 133-157. Доступно по: https://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/download/99799/159769

- Goleman, D. (2013). Focus. Barcelona. Kairós.

- Knapp, F. и Morton, B. (2013). Развитие мозга и исполнительные функции. Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia. Доступно по: http://www.enciclopedia- infantes.com/sites/default/files/dossiers-complets/es/funciones-ejecutivas.pdf

- Lezak, M.D. (1982). The problem of assessing executive functions. International Journal of Psychology, 17(2-3), 281-297. Доступно по: http://dx.doi.org/10.1080/00207598208247445

- Luria, A.R. (1974). Основы нейропсихологии. Барселона. Fontanella. Доступно по: https://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/64539/88470

Дополнительная литература

- Marina, J.A. (2013). Новая модель интеллекта. Доступно по: http://www.joseantoniomarina.net/articulo/1537/

- Meltzer, L., & Krishnan, K. (2007). Executive Function Difficulties and Learning Disabilities: Understandings and Misunderstandings, 77-105. New York. Guilford Press. Доступно по: http://psycnet.apa.org/record/2007-03950-005

- Moraine, P. (2014). Исполнительные функции студента: улучшение внимания, памяти, организации и других функций для облегчения обучения. Мадрид. Narcea.

- Portellano, J. A., Martínez, R. и Zumárraga, L. (2009). ENFEN: Evaluación Neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños. Мадрид: TEA ediciones.

- Portellano, J.A., и García, J. (2014). Нейропсихология внимания, исполнительных функций и памяти. Мадрид. Síntesis.

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículum básico de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, 52, de 1 de marzo de 2014.

- Stuss, D.T. (2010). Is there a dysexecutive syndrome? Philosophical Transactions of the Royal Society of London Biological Sciences (362) 901-915. Доступно по: http://www.redalyc.org/pdf/727/72712496009.pdf

- Tirapu, J., и Luna, P. (2008). Нейропсихология исполнительных функций. Manual de neuropsicología. Barcelona: Viguera Editores, SL, 221-256.

Если вам понравилась эта запись блога об исполнительных функциях и их связи с процессами обучения, вас также может заинтересовать

«Эта статья была переведена. Ссылка на оригинальную статью на испанском:»

Las funciones ejecutivas y su relación con el proceso lector y el rendimiento académico

Когнитивная стимуляция в Centros Amunt и её человекоцентрированный подход

Когнитивная стимуляция в Centros Amunt и её человекоцентрированный подход

Добавить комментарий