La neuropsychologue Lidia García présente un guide sur les apraxies pour apporter simplicité et une meilleure compréhension de ce trouble neurologique.

Il vous est peut-être déjà arrivé, en consultant différentes sources sur l’apraxie, de ne pas trouver de concordance entre les diverses définitions, classifications, critères diagnostiques ou nomenclatures de mouvements données par différents manuels ou auteurs.

Ce billet cherche à apporter de la simplicité à la lecture sur les apraxies et une meilleure compréhension, en mettant en évidence des aspects de la littérature qui peuvent constituer une source de confusion importante pour les lecteurs et en proposant quelques clés pour démêler des concepts essentiels.

J’espère que cela vous sera utile.

Origine de la distinction entre l’apraxie idéationnelle vs. l’apraxie idéomotrice

La distinction qui prédomine dans les textes sur les apraxies des membres est celle entre apraxie idéationnelle et apraxie idéomotrice.

Cette classification provient du modèle de Liepmann de 1920, qui unifiait les explications d’origine anatomique et psychologique existantes sur le contrôle moteur dans la littérature clinique de la fin du XIXe siècle.

Hugo K. Liepmann, qui a proposé ce premier modèle des apraxies, considérait que la base cérébrale du contrôle de l’action est un courant qui relie les aires corticales postérieures au cortex moteur, et qui convertit les images mentales conscientes du mouvement que l’on souhaite réaliser en ordres moteurs qui l’exécutent.

Selon cette conception du contrôle moteur, l’apraxie pouvait donc être due soit à une génération insuffisante du concept de mouvement (les images mentales conscientes), soit à l’interruption du courant postéro-antérieur, qui empêcherait la conversion du concept en ordres moteurs.

Ces deux points de perturbation potentielle de la séquence concept-production constituent la base de la distinction entre l’apraxie idéationnelle (due à une génération insuffisante du concept de mouvement) et l’apraxie idéocinétique (due à une conversion insuffisante en exécution motrice), qui fut plus tard renommée apraxie idéomotrice.

Par conséquent, en adoptant cette classification, nous supposons également, de manière plus ou moins implicite, qu’il existe un niveau cognitif ou supérieur dans le contrôle de l’action, et un niveau moteur inférieur, et qu’ils peuvent en outre être altérés de manière sélective.

Critères utilisés pour distinguer l’apraxie idéationnelle de l’apraxie idéomotrice

La plus grande source de confusion lors de la lecture de différents textes sur l’apraxie peut être le manque notable de consensus et la variabilité que l’on peut trouver dans les critères cliniques utilisés pour distinuer entre les deux formes principales d’apraxie des membres : l’apraxie idéationnelle et l’apraxie idéomotrice.

Les chercheurs sont généralement intéressés à identifier des altérations dans un type particulier de mouvement, susceptible de conduire à une forme spécifique d’apraxie et définissent ainsi les apraxies idéationnelle et idéomotrice en fonction de un ou plusieurs des critères suivants :

- Le type de geste altéré (transitif vs. intransitif ; avec signification vs. sans signification ; pantomime de l’utilisation d’outils)

- La voie par laquelle le geste est examiné (voie visuelle par imitation, ou voie verbale par consigne ou commande)

- Le type d’erreurs commises lors de la production des gestes (erreurs de contenu, de synchronisation, de séquence, d’omission, d’utilisation inappropriée, etc.)

Certains auteurs considèrent qu’un déficit dans les gestes transitifs est caractéristique de l’apraxie idéationnelle, et que l’apraxie idéomotrice affecte l’imitation des gestes sans signification.

D’autres estiment que ces deux formes d’apraxie sont liées aux erreurs commises lors de la production des gestes, de sorte qu’ils associent l’apraxie idéationnelle aux erreurs de contenu, affectant les gestes transitifs et les pantomimes.

On trouve des descriptions de l’apraxie idéationnelle comme un déficit dans tous les types de gestes avec signification [4], et d’autres définissent l’apraxie idéomotrice comme un déficit dans la production de pantomimes et l’imitation des gestes, basé sur des erreurs spatio-temporelles qui se produisent dans les deux types d’actions.

Et ainsi de suite.

Par conséquent, l’utilisation d’une taxonomie pour l’apraxie des membres comporte un risque, car les critères ne sont pas partagés par tous les auteurs et il n’existe pas de classification diagnostique universelle.

Pour se remémorer en quoi consistait chaque type de geste (transitif, intransitif, etc.), voir le glossaire ci-dessous.

Une classification utile des gestes considérés lors de l’exploration et du diagnostic des apraxies.

Pour avoir une idée schématique claire des types de gestes auxquels on fait généralement référence dans les publications sur les apraxies, il peut être utile de consulter la révision de Goldenberg sur les critères diagnostiques et la logique de Liepmann pour distinguer entre les apraxies idéationnelle et idéomotrice.

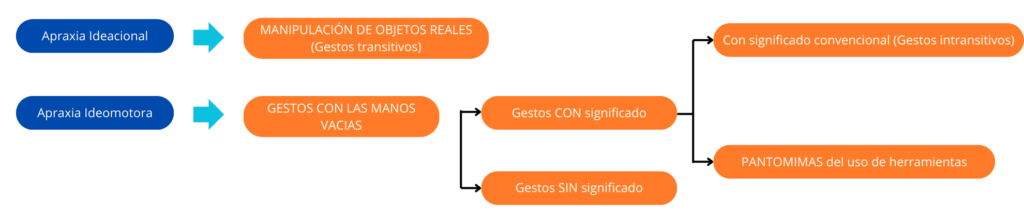

Liepmann considérait la manipulation défectueuse d’objets réels comme critère pour définir l’apraxie idéationnelle, et l’altération des gestes à mains nues pour diagnostiquer l’apraxie idéomotrice.

Son raisonnement pour établir la différence de cette manière était que les objets réels fournissent un guide et un support aux mains, ce dont on est dépourvu lorsque les mains sont nues, et que par conséquent les gestes à mains nues permettent d’examiner tout le cheminement, du concept à l’exécution motrice.

Ainsi, parmi les gestes à mains nues, on peut distinguer les gestes sans signification et ceux avec signification, et parmi ces derniers, les gestes à signification établie par convention (par exemple, le salut militaire ou le geste « OK ») et les pantomimes de l’utilisation d’outils.

Les mouvements effectués en manipulant des objets réels sont également appelés gestes transitifs et les gestes établis par convention, gestes intransitifs.

Pour une description de ces gestes, consulter le glossaire inclus ci-dessous.

Tous peuvent être évalués par imitation (voie visuelle) ou par consigne verbale (voie auditive), à l’exception des gestes sans signification, généralement évalués uniquement par imitation, car leur description verbale peut surcharger la compréhension linguistique chez les patients aphasiques. De plus, les pantomimes peuvent être évaluées par le toucher.

Dans mon expérience, j’ai trouvé utile d’intégrer la classification des mouvements de Liepmann avec la nomenclature peut-être la plus utilisée dans les articles. Je l’inclus ici sous forme de schéma :

Abonnez-vous

à notre

Newsletter

La définition de l’apraxie comme un trouble des habiletés apprises

L’apraxie a été définie de différentes manières. De nombreux auteurs la présentent comme un trouble de l’exécution des mouvements préalablement appris (en plus que cela se produise dans certaines conditions : trouble acquis, en l’absence d’altération des systèmes afférents et efférents, et non attribuable à des problèmes de reconnaissance d’objets, de compréhension des tâches ou de manque de motivation).

Ce fut Norman Geschwind qui a remplacé le concept dimages mentales conscientes du modèle originel de Liepmann par celui de habiletés motrices apprises, concevant ainsi le contrôle moteur comme dépendant de l’expérience préalable (mémoires motrices) et d’une voie allant du lieu de stockage des mouvements appris à celui de leur exécution.

Par conséquent, les définitions de l’apraxie comme troubles des habiletés apprises impliquent le concept de stockage des mouvements et considèrent l’apraxie comme un trouble affectant ces mémoires.

On a considéré qu’en éliminant à la fois les images mentales et leur conversion en commandes d’exécution, le modèle de Geschwind supprimait également le composant cognitif du contrôle des actions.

Aujourd’hui, le composant cognitif de l’apraxie n’est plus remis en question, et dans la littérature actuelle coexistent les définitions de l’apraxie comme trouble des mouvements appris avec la classification de l’apraxie des membres en idéationnelle et idéomotrice, et donc avec le mécanisme séquentiel concept-exécution et le composant cognitif du contrôle des mouvements.

D’autres définitions de l’apraxie se réfèrent à un déficit dans les mouvements délibérés (purposive), assumant de ce fait le composant cognitif de manière plus explicite, tandis que d’autres le considèrent comme un symptôme à la fois cognitif et moteur.

La double acception de l’apraxie idéationnelle

Comme mentionné, le terme apraxie idéationnelle a été utilisé de deux manières distinctes :

- Comme incapacité à comprendre comment les objets sont utilisés (défaillance de la connaissance de l’action des objets), ce qui pourrait être interprété comme une agnosie de l’utilisation des objets.

- Comme incapacité à réaliser une séquence d’actions (ex. préparer un café ou se brosser les dents), considérée comme une erreur dans l’établissement du plan idéationnel ; de la succession logique des mouvements, malgré que chaque mouvement séparément puisse être effectué correctement.

Cette double conception se recoupe avec les différentes définitions de l’apraxie idéationnelle en fonction des divers critères cliniques ou comportementaux (voir volume 1 de ce guide), ce qui peut ajouter davantage de confusion au lecteur de la bibliographie sur les apraxies des membres.

Critères utilisés dans les classifications générales des apraxies

Dans la littérature, il existe une certaine divergence dans les classifications générales des apraxies.

Les critères utilisés pour les élaborer comprennent :

- Si elle se présente sous forme unilatérale ou bilatérale

- Le segment corporel concerné : membres, tronc ou parties du visage

- Si elles affectent le langage/parole

- Si il s’agit d’une apraxie due à des troubles de la réalisation des mouvements (apraxies motrices) ou à des troubles de nature spatiale (apraxies spatiales telles que l’apraxie constructive et l’apraxie de l’habillage).

Certains auteurs préfèrent ne pas considérer l’apraxie constructive et l’apraxie de l’habillage comme de véritables apraxies, mais comme des troubles spatiaux.

Une classification exhaustive des apraxies

Ardila et Rosselli proposent une classification générale des apraxies qui intègre tous les critères mentionnés ci-dessus (Fig. 1)

- Apraxies motrices (apraxies des membres)

- Bilatérales

- Idéationnelle

- Idéomotrice

- Des membres supérieurs

- De la marche

- Unilatérales

- Cinétique

- Sympathique

- Callosale

- Bilatérales

- Apraxies faciales

- Buccofaciale (orale)

- Oculaire

- Apraxies axiales

- Troncopédale

- Apraxies du langage

- de la parole

- verbale

- Apraxie constructive

- Apraxie de l’habillage

Essayez NeuronUP 7 jours gratuitement

Vous pourrez travailler avec nos activités, concevoir des séances ou effectuer des réhabilitations à distance

Glossaire

- Geste transitif : geste réalisé avec un objet réel (ex. prendre une paire de ciseaux et montrer à l’évaluateur comment on s’en sert).

Tant dans la littérature anglaise que dans la littérature espagnole, on utilise le terme transitif, probablement par analogie avec l’usage de ce terme en grammaire pour désigner les verbes ; car dans les deux langues, un verbe transitif se construit avec un complément ou objet direct, qui est l’élément syntaxique indiquant qui ou quoi est affecté par l’action du verbe.

Cela peut être utile aux lecteurs pour déterminer quand un geste est transitif et quand il est intransitif.

- Geste intransitif : geste qui n’est pas réalisé avec un objet réel. Il a aussi été défini comme actions expressives, symboliques et communicatives, effectuées sans objets (ex. saluer de la main) et susceptibles de varier selon les cultures.

Il correspondrait à un geste à signification établie par convention, dont nous parlions précédemment et auquel on a également attribué le nom d’emblems (emblèmes, symboles).

Parfois, dans les articles, on assimile intransitif à communicatif, en raison de la nature communicative des symboles et conventions.

- Geste avec signification : inclut les gestes transitifs, les pantomimes et les gestes intransitifs.

- Geste sans signification : gestes qui n’ont pas de signification pour une population donnée (ex. placer le poing sous le menton).

- Pantomimes (de l’utilisation d’outils) : description gestuelle de l’utilisation de l’objet. Le patient tente de représenter l’usage qu’il ferait d’un objet, comme s’il le tenait réellement dans sa main.

Notes sur les confusions possibles liées à l’usage de la langue et à la traduction

- Lorsqu’on parle des pantomimes, on peut parfois confondre l’allusion au fait que, dans les pantomimes, le patient « imite » le mouvement qu’il ferait s’il utilisait un outil spécifique (imiter au sens de représenter), avec la référence à l’imitation comme mode d’exploration de l’apraxie (l’évaluateur demande au patient d’imiter ce qu’il fait, mais c’est différent de lui demander de réaliser une pantomime).

En anglais, l’utilisation de pantomime comme verbe ne prête pas à confusion, mais on peut parfois trouver les termes to imitate ou imitation lorsqu’il est fait référence au fait que le patient réalise une pantomime demandée verbalement par l’évaluateur, et qui n’est pas évaluée via la voie visuelle de l’imitation.

- En parlant des gestes avec et sans signification, la littérature anglaise utilise souvent les termes meaningful et meaningless gestures, qui, une fois traduits en espagnol dans certains textes, apparaissent comme gestos significativos et insignificantes, au lieu de gestos con y sin significado.

Bien qu’en anglais, meaning et significance soient synonymes et se réfèrent tous deux à l’importance de quelque chose, meaning a une connotation de valeur symbolique et aussi d’intention ; d’où l’intérêt de traduire meaningful et meaningless gestures par gestes avec et sans signification, plutôt que par gestos significativos et insignificantes (car ces dernières expressions en espagnol donnent l’idée de gestes importants et sans importance [tout comme l’expression « différence significative » en statistique]).

Plus de notes sur les confusions possibles liées à l’usage de la langue et à la traduction

- Les termes purposive movements peuvent se traduire par mouvements délibérés (on pourrait aussi envisager intentionnels, volontaires, prémédités, décidés). D’autres possibilités sont mouvements utiles ou mouvements à fonction.

Un mouvement peut n’avoir d’autre utilité ou fonction que d’être exécuté pour être évalué par un neuropsychologue. En effet, la dissociation automatique-volontaire observée dans les apraxies est bien connue : un patient peut ne pas effectuer un mouvement sur commande mais l’exécuter spontanément, ce qui amène certains chercheurs à penser que l’apraxie des membres est un trouble limité au contexte d’évaluation et passe inaperçu dans la vie quotidienne.

Il peut être utile de considérer toutes les traductions ou connotations possibles de purposive movements lors de l’interprétation des définitions de l’apraxie et des modèles soutenus dans chaque publication.

Bibliographie

- Ardila, A. et Rosselli, M. (1992). Neuropsychologie clinique. Medellín : Prensa Creativa.

- Ardila, A. et Rosselli, M. (2007). Apraxie. Dans E. Márquez et L. Rodríguez (éd.), Neuropsychologie clinique (p. 127-139). México D. F., México : El Manual Moderno.

- Bartolo, A. & Ham, H. S. (2016). A Cognitive Overview of Limb Apraxia. Current Neurology and Neuroscience Reports, 16 :75.

- Cambridge Dictionary (s.d.). [Dictionnaire d’anglais]. Consulté le 28 avril 2018, de https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/transitive.

- Goldenberg (2014a). Challenging traditions in apraxia. Brain, 137, 1854-1862.

- Goldenberg (2014b). The cognitive side of motor control. Cortex, 57, 270-274.

- Liepmann H. Apraxie. In : Brugsch H, éditeur. Ergebnisse der gesamten Medizin. WienBerlin : Urban & Schwarzenberg ; 1920. p. 516–43.

- Portellano, J. A. (2010). Introduction à la neuropsychologie. Madrid : McGraw Hill.

- Real Academia Española (s.d.). [Dictionnaire de la langue espagnole]. Consulté le 28 avril 2018, de https://neuronup.com/fr/?id=bbVXlxq.

- WikiDiff (s.d.). Significance vs Meaning – What’s the difference ? Consulté le 28 avril 2018, de https://wikidiff.com/content/significance-vs-meaning-whats-difference-0.

Modèle des fonctions exécutives fondé sur des analyses factorielles dans la population infantile et scolaire : méta-analyse

Modèle des fonctions exécutives fondé sur des analyses factorielles dans la population infantile et scolaire : méta-analyse

Laisser un commentaire