La neuropsicologa Sofía Fonseca Moreno analizza come la variabilità della frequenza cardiaca (VFC) influisce sul deterioramento cognitivo nella vecchiaia.

Introduzione

L’aspettativa di vita è aumentata, perciò il gruppo di persone con più di 60 anni è cresciuto a livello mondiale (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2015), incluso il Messico. Con l’avanzare dell’età, è prevedibile che diverse funzioni cognitive inizino a deteriorarsi. Tuttavia, tale deterioramento può essere sufficientemente grave da compromettere la qualità della vita delle persone che ne sono affette (Aveleyra & Ostrosky, 2007; Forte et al., 2019; Mejía-Arango et al., 2007).

In questa situazione, risulta importante conoscere interventi che favoriscano un invecchiamento cognitivo sano, come il biofeedback della variabilità della frequenza cardiaca (VFC), un intervento basato su evidenza scientifica (Moss, 2004).

Funzioni cognitive e invecchiamento

Che cosa sono le funzioni cognitive?

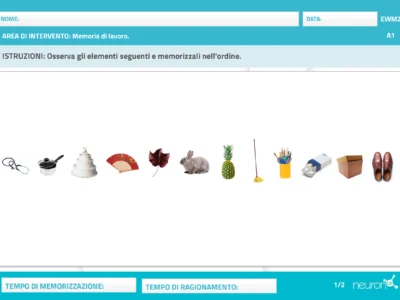

Le funzioni cognitive sono state definite come quelle abilità mentali che ci permettono, a noi esseri umani, di interpretare e gestire correttamente le informazioni provenienti dall’ambiente. Un adeguato funzionamento cognitivo è essenziale, poiché ci consente di svolgere tutte le nostre attività della vita quotidiana (AVD) in modo ottimale, come leggere, guidare, scrivere, parlare, ragionare, pianificare, ecc. Alcune di queste funzioni cognitive sono l’attenzione, la memoria, il linguaggio e le funzioni esecutive (Aveleyra & Ostrosky, 2007; Forte et al., 2019).

Cambiamenti cognitivi associati all’invecchiamento

Durante l’invecchiamento si verificano diversi cambiamenti, come il deterioramento di alcune strutture cerebrali e la perdita di tessuto nervoso. Ciò modifica sia il funzionamento del cervello sia le prestazioni cognitive.

Tra i cambiamenti più comuni compaiono difficoltà nelle abilità percettive, nella memoria e nell’apprendimento, alterazioni nelle abilità visuo-spaziali e costruttive, una minore difficoltà nell’incorporare nuove informazioni, e un rallentamento delle risposte motorie. Possono anche verificarsi cambiamenti nel linguaggio e nei processi verbali, sebbene in alcuni casi queste funzioni mostrino una certa resistenza al deterioramento e possano persino migliorare con l’età avanzata (Ardilla, 2012).

Questi cambiamenti menzionati in precedenza sono considerati normali. Tuttavia, quando progrediscono al punto da influire sulla qualità della vita e sul funzionamento quotidiano di una persona (Forte et al., 2019), possono essere correlati a un deterioramento cognitivo che non è più propriamente imputabile all’invecchiamento normale, come il deterioramento cognitivo lieve (DCL) (Aveleyra & Ostrosky, 2007).

Cos’è il deterioramento cognitivo lieve (DCL)?

Il deterioramento cognitivo lieve è una condizione caratterizzata dalla presenza di un deterioramento significativo in una o più funzioni cognitive, ma che non interferisce in modo sostanziale con l’autonomia funzionale della persona (American Psychiatric Association, 1994).

Secondo il National Institute on Aging e l’Alzheimer’s Association, i criteri diagnostici includono la preoccupazione del paziente o di un informatore riguardo a cambiamenti nella cognizione rispetto al loro stato precedente, la presenza di alterazioni nelle funzioni cognitive, il mantenimento dell’indipendenza funzionale, sebbene con maggiore lentezza o errori, e l’assenza di segni clinici che indichino demenza (Albert et al., 2011; McKhann et al., 2011). Nonostante non sia un tipo di demenza, il DCL rappresenta comunque un importante campanello d’allarme, poiché la probabilità di progredire dal deterioramento cognitivo lieve verso una demenza si stima tra il 10% e il 15% (Albert et al., 2011).

La variabilità della frequenza cardiaca e l’invecchiamento

I cambiamenti nelle funzioni cognitive che si verificano durante l’invecchiamento non si presentano in modo isolato, ma sono relazionati ad altri processi fisiologici che anch’essi risultano influenzati dall’età.

Ad esempio, con l’invecchiamento il cuore sperimenta una diminuzione della frequenza dei battiti cardiaci e il rilassamento ventricolare è più lento. Queste alterazioni cardiovascolari sono accompagnate anche da modificazioni strutturali e funzionali a livello cerebrale, oltre che da una regolazione meno efficiente del sistema nervoso autonomo, che svolge un ruolo chiave nella regolazione fisiologica dell’organismo (Bozkurt et al., 2016). In questo contesto è stata osservata un’associazione tra lo stato del sistema nervoso autonomo e le prestazioni cognitive negli adulti maggiori (Shaffer & Venner, 2013).

Con l’invecchiamento, diversi fattori contribuiscono al deterioramento del sistema cardiovascolare, aumentando così il rischio di malattie croniche come l’ipertensione arteriosa. Tra questi fattori di rischio si trovano la degenerazione progressiva delle arterie e l’accumulo di grasso nelle pareti vascolari, che riducono il diametro interno dei vasi sanguigni e ostacolano un adeguato flusso ematico. In particolare, la ipertensione nella popolazione anziana è una condizione altamente prevalente in questa fase della vita e si associa a un maggior rischio di deterioramento cognitivo e di malattie neurodegenerative (Almeida-Santos et al., 2016).

Cos’è la VFC?

La variabilità della frequenza cardiaca (VFC) è un indicatore della regolazione del sistema nervoso autonomo, incaricato di controllare funzioni involontarie come la respirazione, la digestione e la frequenza cardiaca. La VFC è un fenomeno del ciclo cardiaco definito come la variazione del tempo in millisecondi che intercorre tra battiti cardiaci consecutivi ed è un segnale di quanto bene funzioni il sistema nervoso autonomo. Questa misura indica quanto flessibile e adattabile sia l’organismo nel rispondere a diverse situazioni e una maggiore variabilità indica una migliore regolazione (Acharya et al., 2006; Thayer et al., 2012).

La regolazione autonoma globale del cuore diminuisce con l’invecchiamento, il che provoca una riduzione progressiva nella variabilità della frequenza cardiaca, riflettendo quindi una minore capacità dell’organismo di adattarsi e rispondere a diversi stimoli fisiologici (Almeida-Santos et al., 2016).

La VFC può essere misurata tramite un elettrocardiogramma (ECG) o utilizzando un fotopletismografo (PPG), che rileva i cambiamenti nel volume del polso sanguigno. A partire da queste misurazioni della frequenza cardiaca, è possibile analizzare la variabilità della frequenza cardiaca (VFC) utilizzando differenti analisi, come l’analisi nel dominio del tempo o nel dominio della frequenza (Acharya et al., 2006).

È stato dimostrato che una VFC elevata è associata a un maggiore benessere psicologico, a una migliore autoregolazione emotiva e a un minor rischio di malattie fisiche e mentali. Al contrario, una VFC bassa può indicare un organismo meno flessibile, con minore capacità di adattarsi a situazioni impegnative o stressanti (Acharya et al., 2006; Moss, 2004).

Iscriviti

alla nostra

Newsletter

Relazione tra la corteccia cerebrale, la VFC e le funzioni cognitive

Alcune strutture cerebrali partecipano alla regolazione della frequenza cardiaca e della VFC. In particolare, alcune aree del cervello, come la corteccia prefrontale mediale e orbitale, contribuiscono a modulare la frequenza cardiaca attraverso il nervo vago (Williams et al., 2019).

Queste regioni cerebrali comunicano a loro volta con altre strutture, come l’amigdala e alcuni nuclei del tronco encefalico, che insieme regolano l’attività del cuore (Gianaros et al., 2004). Ciò significa che la VFC non riflette soltanto lo stato del sistema cardiovascolare, ma anche il grado di controllo che il cervello esercita sull’organismo.

Uno studio che dimostra la relazione tra la variabilità della frequenza cardiaca (VFC) e la corteccia prefrontale è quello di Gianaros (2004), che aveva l’obiettivo di caratterizzare la relazione funzionale tra l’attivazione cerebrale regionale e l’attività cardiaca autonoma.

Attraverso una tomografia a emissione di positroni hanno stimato il flusso ematico in alcune regioni e hanno ottenuto un indice della VFC come indicatore dell’attività cardiaca autonoma in 93 adulti, con un’età compresa tra 50 e 70 anni, mentre svolgevano compiti di memoria di lavoro.

I risultati hanno mostrato correlazioni positive tra la VFC e le seguenti aree cerebrali: corteccia prefrontale ventromediale, insula e complesso amigdalo-ippocampale, strutture che aiutano a regolare l’attività autonoma del cuore (Gianaros et al., 2004).

Questo dimostra che, quando il cervello (soprattutto le aree che regolano le emozioni e la cognizione, come la corteccia prefrontale) è più attivo durante compiti cognitivi, vi è anche una migliore regolazione del cuore, il che supporta l’idea di una connessione funzionale tra cervello e cuore.

Per via di questa relazione tra cervello e cuore, conseguentemente, quando vi è un problema in questo sistema di regolazione, il flusso sanguigno diretto a queste aree cerebrali può essere compromesso, riducendo la loro capacità di controllare adeguatamente il cuore. In altre parole, dato che il cuore e il cervello sono strettamente connessi, i cambiamenti in uno di questi sistemi possono influenzare direttamente l’altro.

In questo senso, una bassa VFC è stata collegata a prestazioni inferiori in diverse funzioni cognitive:

- Ad esempio, è stato osservato che una VFC più bassa si associa a prestazioni peggiori sia nella memoria verbale a breve che a lungo termine.

- Allo stesso modo, una VFC ridotta è stata collegata a scarse prestazioni linguistiche, e i livelli di VFC a riposo si sono dimostrati predittori delle prestazioni attentive.

- È stata anche riportata un’associazione tra una VFC inferiore e prestazioni peggiori nelle funzioni esecutive, così come nelle abilità visuo-spaziali.

- Inoltre, individui con bassa VFC hanno mostrato prestazioni peggiori e un maggiore deterioramento nella velocità di elaborazione.

Tuttavia, questi risultati vanno interpretati con cautela, poiché esistono anche evidenze, sebbene in misura minore, che non confermano queste associazioni, il che suggerisce che sono necessarie ulteriori ricerche per chiarire la natura di questa relazione. (Forte et al., 2019; Thayer et al., 2012).

Secondo le evidenze scientifiche, è stato dimostrato che persone con livelli più elevati di VFC mostrano un migliore controllo sulla memoria e una maggiore capacità di sopprimere ricordi indesiderati.

Al contrario, una VFC bassa si associa a prestazioni peggiori nei compiti di memoria verbale, sia a breve che a lungo termine. Per quanto riguarda il linguaggio, si è osservato che una VFC ridotta si collega a un minore rendimento linguistico. Riguardo all’attenzione, è emerso che la VFC a riposo predice le prestazioni attentive, con livelli più bassi di VFC che indicano un peggior rendimento. Allo stesso modo, una VFC inferiore è stata correlata a scarse prestazioni nelle funzioni esecutive, nelle abilità visuo-spaziali e a un maggiore calo nella velocità di elaborazione (Forte et al., 2019).

Questi risultati supportano l’idea che la VFC non sia solo un marcatore di salute cardiovascolare, ma potrebbe essere anche un indicatore del funzionamento cognitivo.

Conclusione

Alla luce di quanto esposto, nella seconda parte di questo articolo approfondiremo il biofeedback della VFC e il suo funzionamento, fornendo evidenze sui suoi effetti nel miglioramento del funzionamento cognitivo e considerazioni etiche.

Accesso a ulteriori informazioni

Se ti interessa continuare a saperne di più sul biofeedback della VFC nel miglioramento del funzionamento cognitivo, puoi proseguire leggendo la seconda parte di questo articolo qui.

Bibliografia

- Acharya, U. R., Joseph, K. P., Kannathal, N., Lim, C. M., & Suri, J. S. (2006). Heart rate variability: A review. Medical and Biological Engineering and Computing, 44(12), 1031–1051. https://doi.org/10.1007/s11517-006-0119-0

- Albert, M. S., DeKosky, S. T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H. H., Fox, N. C., Gamst, A., Holtzman, D. M., Jagust, W. J., Petersen, R. C., Snyder, P. J., Carrillo, M. C., Thies, B., & Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 270–279. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.008

- Almeida-Santos, M. A., Barreto-Filho, J. A., Oliveira, J. L. M., Reis, F. P., da Cunha Oliveira, C. C., & Sousa, A. C. S. (2016). Aging, heart rate variability and patterns of autonomic regulation of the heart. Archives of Gerontology and Geriatrics, 63, 1–8. https://doi.org/10.1016/J.ARCHGER.2015.11.011,

- American Psychiatric Association. (1994). DSM-IV: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (APA (ed.); 4th ed.).

- Ardila, A. (2012). Neuropsicología del Envejecimiento Normal. Revista Neuropsicológica, Neuropsiquiátrica y Neurociencias, 12(1), 1–20.

- Aveleyra, E., & Ostrosky, F. (2007). Cambios neurofisiológicos, cognoscitivos y neuroendócrinos durante el envejecimiento. In M. Guevara, M. Hernández, N. Arteaga, & E. Olvera (Eds.), Aproximaciones al estudio de la funcionalidad cerebral y el comportamiento. Universidad de Guadalajara.

- Bozkurt, B., Aguilar, D., Deswal, A., Dunbar, S. B., Francis, G. S., Horwich, T., Jessup, M., Kosiborod, M., Pritchett, A. M., Ramasubbu, K., Rosendorff, C., & Yancy, C. (2016). Contributory Risk and Management of Comorbidities of Hypertension, Obesity, Diabetes Mellitus, Hyperlipidemia, and Metabolic Syndrome in Chronic Heart Failure: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation, 134(23), e535–e578. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000450/ASSET/004E3C84-43FF-4483-B2CA-1F9E42AA3DC6/ASSETS/GRAPHIC/E535FIG05.JPEG

- Forte, G., Favieri, F., & Casagrande, M. (2019). Heart rate variability and cognitive function: A systematic review. Frontiers in Neuroscience, 13(JUL), 710. https://doi.org/10.3389/FNINS.2019.00710/BIBTEX

- Gianaros, P. J., Van Der Veen, F. M., & Jennings, J. R. (2004). Regional cerebral blood flow correlates with heart period and high-frequency heart period variability during working-memory tasks: Implications for the cortical and subcortical regulation of cardiac autonomic activity. Psychophysiology, 41(4), 521–530. https://doi.org/10.1111/1469-8986.2004.00179.x

- McKhann, G. M., Knopman, D. S., Chertkow, H., Hyman, B. T., Jack, C. R., Kawas, C. H., Klunk, W. E., Koroshetz, W. J., Manly, J. J., Mayeux, R., Mohs, R. C., Morris, J. C., Rossor, M. N., Scheltens, P., Carrillo, M. C., Thies, B., Weintraub, S., & Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 263–269. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.005

- Mejía-Arango, S., Miguel-Jaimes, A., Villa, A., Ruiz-Arregui, L., & Gutiérrez-Robledo, L. M. (2007). Deterioro cognoscitivo y factores asociados en adultos mayores en México. Salud Pública de México, 49(S4), 475–481.

- Moss, D. (2004). Heart rate variability and biofeedback. Psychophysiology Today: The Magazine for Mind-Body Medicine, 1, 4–11.

- Organización Mundial de la Salud, (OMS). (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.

- Shaffer, F., & Venner, J. (2013). Heart Rate Variability Anatomy and Physiology. Biofeedback, 41(1), 13–25. https://doi.org/10.5298/1081-5937-41.1.05

- Thayer, J. F., Åhs, F., Fredrikson, M., Sollers, J. J., & Wager, T. D. (2012). A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: implications for heart rate variability as a marker of stress and health. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(2), 747–756. https://doi.org/10.1016/J.NEUBIOREV.2011.11.009

- Williams, P. G., Cribbet, M. R., Tinajero, R., Rau, H. K., Thayer, J. F., & Suchy, Y. (2019). The association between individual differences in executive functioning and resting high-frequency heart rate variability. Biological Psychology, 148, 107772. https://doi.org/10.1016/J.BIOPSYCHO.2019.107772

Domande frequenti sulla variabilità della frequenza cardiaca (VFC)

1. Cos’è la variabilità della frequenza cardiaca (VFC)?

La VFC è la fluttuazione nell’intervallo tra i battiti del cuore. È un indicatore dell’equilibrio del sistema nervoso autonomo e della capacità del corpo di adattarsi allo stress.

2. Perché la VFC è importante negli adulti maggiori?

Una VFC bassa si associa a uno stato di salute generale peggiore e a un maggiore rischio di deterioramento cognitivo, poiché riflette una minore capacità di autoregolazione fisiologica ed emotiva.

3. Quali funzioni cognitive sono influenzate da una bassa VFC?

Principalmente l’attenzione, la memoria di lavoro, la velocità di elaborazione e le funzioni esecutive.

4. Come si misura la VFC in ambienti clinici?

Può essere misurata tramite elettrocardiogramma o dispositivi indossabili con sensori della frequenza cardiaca, utilizzando strumenti di analisi del ritmo cardiaco.

5. Esiste una relazione tra la VFC e malattie neurodegenerative come l’Alzheimer?

Sì, diversi studi suggeriscono che una VFC bassa può essere associata a un maggior rischio di deterioramento cognitivo lieve e di malattia di Alzheimer, sebbene non si tratti di un marcatore diagnostico unico.

Se ti è piaciuto questo articolo del blog su la variabilità della frequenza cardiaca (VFC) e la sua relazione con il deterioramento cognitivo, sicuramente ti interesseranno questi articoli di NeuronUP:

“Questo articolo è stato tradotto. Link all’articolo originale in spagnolo:”

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y su relación con el deterioro cognitivo

Odore di Parkinson

Odore di Parkinson

Lascia un commento