In questo articolo affrontiamo la relazione tra attenzione e velocità di elaborazione, analizzando se facciano parte dello stesso processo cognitivo o se siano meccanismi distinti.

Introduzione

I processi attentivi e la velocità di elaborazione rappresentano due elementi cognitivi di grande rilevanza nella neuropsicologia attuale. Entrambi sono strettamente correlati, tanto che, pur costituendo costrutti distinti, vengono spesso trattati congiuntamente.

Nella pratica clinica e nelle attività quotidiane, entrambe le funzioni operano di solito in modo interdipendente, ed è stato osservato che un’alterazione in uno di questi due ambiti influisce significativamente sull’altro (Ríos et al., 2012; Salthouse, 2000). Inoltre, nel corso della storia, i meccanismi attentivi sono stati oggetto di studio attraverso numerosi compiti sperimentali, tra cui spicca l’utilizzo di prove di reazione, che hanno reso i processi e gli strumenti di misura, in qualche modo, unificati. Queste ragioni possono spiegare, almeno in parte, perché lo studio dell’attenzione e della velocità di elaborazione sia stato così strettamente connesso e affrontato congiuntamente.

Tuttavia, alcuni autori hanno sottolineato che la velocità di elaborazione è un elemento della cognizione con una propria identità e potrebbe essere affrontato specificamente (Bessel, 1820; Donders, 1868; Kant, 1798; Muller, 1801; Ríos et al., 2004; Salthouse, 2000; Schneider e Schiffrin, 1977; Spikman et al., 2000; Von Helmholtz, 1821-1894). Attualmente, numerosi risultati indicano che la velocità di elaborazione, e la sua alterazione, ovvero la lentezza nell’elaborazione, rappresentano un elemento fondamentale per la diagnosi e il trattamento di alterazioni del sistema nervoso (DeLuca e Kalmar, 2008).

Attenzione e velocità di elaborazione

Cosa sono l’attenzione e la velocità di elaborazione?

Da un lato, l’attenzione rappresenta un complesso insieme di processi o meccanismi cognitivi finalizzati al mantenimento di un livello di attivazione che consenta l’elaborazione delle informazioni, oltre all’orientamento, alla selezione e al mantenimento del focus su stimoli e azioni rilevanti (Posner e Petersen, 1990; Petersen e Posner, 2012). Dall’altro lato, la velocità di elaborazione si riferisce al ritmo con cui il cervello riceve, analizza e produce risposte agli stimoli (Ríos e Periañez, 2010), influenzando non solo l’attenzione, ma anche altri processi come la memoria, il linguaggio, le funzioni esecutive o la cognizione sociale.

Queste definizioni permettono di identificare alcune differenze tra i due meccanismi.

Ottenere un programma di stimolazione cognitiva per persone con lesioni cerebrali

Basi neuroanatomiche dell’attenzione e della velocità di elaborazione

A questa questione va aggiunto che il sostrato neuroanatomico di ciascuno di essi evidenzia ulteriormente l’esistenza di importanti differenze.

Uno dei modelli più rilevanti nell’ambito dell’attenzione propone l’esistenza di tre reti attentive:

- la rete di allerta (legata all’attivazione generale e al mantenimento dello stato di vigilanza);

- la rete di orientamento (responsabile dell’orientamento e dello spostamento del focus attentivo);

- e la rete esecutiva (coinvolta nella supervisione e nel controllo dell’attenzione).

Queste reti sono correlate a strutture cortico-sottocorticali ragionevolmente definite (Petersen e Posner, 2012; Dosenbach et al., 2024).

Da parte sua, la velocità di elaborazione è globalmente associata all’efficienza con cui il cervello trasmette e trasforma le informazioni. È stato proposto che una parte sostanziale della velocità di elaborazione dipenda dall’integrità della sostanza bianca e dalla connettività tra le regioni cerebrali (Martin-Bejarano, 2024; Vercruyssen; 1993).

Pertanto, entrambe le funzioni si basano su reti anatomiche e fisiologiche distinte e la loro alterazione può essere dovuta a meccanismi patofisiologici specifici.

Valutazione neuropsicologica dell’attenzione e della velocità di elaborazione

Nel contesto della valutazione neuropsicologica è possibile osservare anche questa stretta interazione tra attenzione e velocità di elaborazione. Molti test originariamente pensati per valutare diversi componenti dell’attenzione richiedono anche velocità nelle risposte.

I risultati ottenuti in test come il Trail Making Test (TMT) o il test di Stroop sono stati tradizionalmente interpretati in termini di alterazioni di specifici componenti attentivi. Tuttavia, questi risultati mostrano una sovrapposizione tra i deficit di velocità di elaborazione e quelli attentivi. Se un paziente presenta problemi nel controllo dell’attenzione, ciò può tradursi in un aumento del tempo di risposta. Allo stesso tempo, una marcata lentezza nell’elaborazione può essere erroneamente interpretata come una difficoltà attentiva.

Se questi componenti non vengono adeguatamente valutati e distinti, si corre il rischio di definire un obiettivo terapeutico errato, con conseguente spreco di tempo, impegno e risorse (ad esempio, lavorare sull’attenzione selettiva quando il vero problema è la lentezza nell’elaborazione).

In questo senso, disporre di test neuropsicologici che aiutino a stabilire correttamente queste dissociazioni è di grande aiuto. Alcune prove facilitano questo compito. Così, ad esempio, il Symbol Digit Modalities Test (SDMT) o l’indice di velocità di elaborazione del WAIS, o il calcolo di punteggi derivati dal TMT o dal test di Stroop permettono di ottenere indici di velocità di elaborazione relativamente indipendenti dal funzionamento di altri meccanismi cognitivi.

Tuttavia, è necessario approfondire ancora di più le vere cause di un basso rendimento nei compiti. Il modello a tre fattori di Costa et al. (2017) indica che, nell’ambito della lentezza nell’elaborazione, è possibile distinguere se essa sia di natura sensoriale, cognitiva o motoria. Il neuropsicologo deve avere la capacità e la prudenza di valutare correttamente questi elementi. Disporre di prove specifiche per isolare adeguatamente l’alterazione di ciascun componente dell’elaborazione sarà di grande aiuto per la definizione del programma di trattamento necessario per ogni paziente.

Molti neuropsicologi sono consapevoli della necessità di effettuare questa distinzione, ma gli strumenti attualmente disponibili richiedono uno sforzo aggiuntivo da parte dei professionisti che, guidati dalle teorie cognitive disponibili, devono cercare l’esistenza di tali dissociazioni. Pertanto, la valutazione neuropsicologica deve evolvere verso test che isolino, per quanto possibile, ciascuna di queste funzioni al fine di ottenere una diagnosi differenziale precisa (Arroyo et al., 2021; Lubrini et al., 2016; Lubrini et al., 2020).

Riabilitazione e stimolazione

Infine, una volta individuata la causa principale delle difficoltà del paziente, è necessaria la selezione di compiti che permettano il lavoro specifico del componente compromesso.

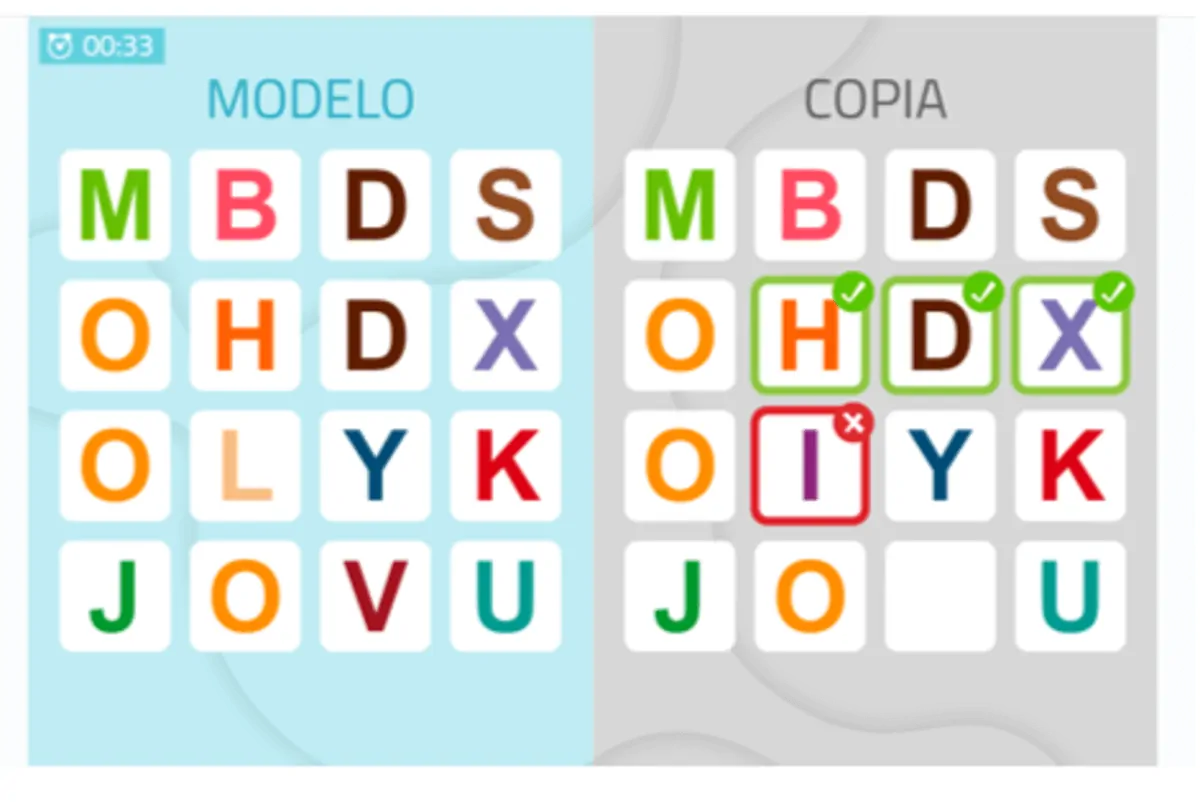

In questo modo, disporre di esercizi e strumenti di intervento distinti per i componenti dell’attenzione e per la velocità di elaborazione faciliterà enormemente il lavoro quotidiano del clinico.

Una corretta classificazione delle attività riabilitative dovrebbe contemplare la possibilità di lavorare sui componenti attentivi senza pressione temporale, oppure introducendo un elemento di velocità che richieda un ritmo di esecuzione elevato.

In alcuni casi sarà auspicabile la presenza di un componente attentivo, o di una combinazione di attenzione e velocità o, addirittura, la presenza di compiti di memoria o di funzione esecutiva, con un’elevata pressione temporale (che favorirà l’apprendimento di strategie per la gestione di questa pressione in modo più generalizzato).

Un piano di trattamento rigoroso deve prevedere compiti specifici per ciascuna dimensione, tenendo conto al contempo della reciproca influenza tra le due. Quando si riesce a distinguere chiaramente se un basso rendimento dipenda principalmente da un deficit attentivo o da un rallentamento generale, è possibile progettare interventi terapeutici più precisi ed efficaci.

Conclusione

In conclusione, i meccanismi attentivi e la velocità di elaborazione, pur essendo vicini nel loro contributo al comportamento umano, si basano su reti neuroanatomiche parzialmente distinte e richiedono strategie di valutazione e intervento altrettanto differenziate. Comprendere e valutare adeguatamente ciascuna funzione rappresenta una delle chiavi per una diagnosi accurata, nonché per l’implementazione di interventi riabilitativi efficaci nel campo della neuropsicologia.

Nei prossimi anni assisteremo al fatto che le nuove tecnologie, l’integrazione recente dell’intelligenza artificiale e l’elevata capacità computazionale attualmente disponibile faciliteranno enormemente questa diagnosi differenziale e la progettazione di programmi sempre più ottimizzati per lavorare sui componenti compromessi e, in ultima analisi, per prevedere l’evoluzione e la prognosi funzionale delle persone che si sottopongono a riabilitazione.

Riferimenti

- Arroyo, A., Periáñez, J. A., Ríos-Lago, M., Lubrini, G., Andreo, J., Benito-León, J., Louis, E. D., & Romero, J. P. (2021). Components determining the slowness of information processing in parkinson’s disease. Brain and behavior, 11(3), e02031. https://doi.org/10.1002/brb3.2031

- Costa, S. L., Genova, H. M., DeLuca, J., & Chiaravalloti, N. D. (2017). Information processing speed in multiple sclerosis: Past, present, and future. Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), 23(6), 772–789. https://doi.org/10.1177/1352458516645869

- Donders, F. (1868–1869/1969). “Over de snelheid van psychische processen. onderzoekingen gedann in het physiologish laboratorium der utrechtsche hoogeshool,” in Attention and Performance, Vol. II, ed. W. G. Koster (Amsterdam: North-Holland).

- Dosenbach, Nico U. F., Marcus E. Raichle, and Evan M. Gordon. The brain’s cingulo-opercular action-mode network. PsyArXiv. 2024.

- John DeLuca, Jessica H. Kalmar (2008) Information Processing Speed in Clinical Populations. New York. Psychology Press

- Lubrini, G., Periáñez, J. A., Fernández-Fournier, M., Tallón Barranco, A., Díez-Tejedor, E., Frank García, A., & Ríos-Lago, M. (2020). Identifying Perceptual, Motor, and Cognitive Components Contributing to Slowness of Information Processing in Multiple Sclerosis with and without Depressive Symptoms. The Spanish journal of psychology, 23, e21. https://doi.org/10.1017/SJP.2020.23

- Lubrini, G., Ríos Lago, M., Periañez, J. A., Tallón Barranco, A., De Dios, C., Fernández-Fournier, M., Diez Tejedor, E., & Frank García, A. (2016). The contribution of depressive symptoms to slowness of information processing in relapsing remitting multiple sclerosis. Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), 22(12), 1607–1615. https://doi.org/10.1177/1352458516661047

- Martín-Bejarano, M (2024) Correlati neuroanatomici della velocità di elaborazione delle informazioni. Università di Cadice.

- Petersen, S. E., & Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. Annual review of neuroscience, 35, 73–89. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-062111-150525

- Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. Annual review of neuroscience, 13, 25–42. https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325

- Ríos-Lago, M., & Periáñez, J. A. (2010). Attention and speed of information processing. In Encyclopedia of Behavioral Neuroscience, Three-Volume Set, 1-3 (Vol. 1, pp. V1-109).

- Ríos, M., Periáñez, J. A., & Muñoz-Céspedes, J. M. (2004). Attentional control and slowness of information processing after severe traumatic brain injury. Brain injury, 18(3), 257–272. https://doi.org/10.1080/02699050310001617442

- Salthouse T. A. (2000). Aging and measures of processing speed. Biological psychology, 54(1-3), 35–54. https://doi.org/10.1016/s0301-0511(00)00052-1

- Spikman, J. M., van Zomeren, A. H., & Deelman, B. G. (1996). Deficits of attention after closed-head injury: slowness only?. Journal of clinical and experimental neuropsychology, 18(5), 755–767. https://doi.org/10.1080/01688639608408298

- Schneider, W., & Shiffrin, R. M. (1977). Controlled and automatic human information processing: I. Detection, search, and attention. Psychological Review, 84(1), 1–66. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.1.1

- Vercruyssen, M. (1993) Slowing of behavior with age. In R Kastenbaum (Ed.). Encyclopedia of adult development (pp 457-467). Phoenix Az. Oryx Press

Marcos Ríos-Lago, referente per la neuropsicologia, si unisce a NeuronUP

Marcos Ríos-Lago, referente per la neuropsicologia, si unisce a NeuronUP

Lascia un commento