Le neuropsychologue Aarón F. del Olmo explique le trouble d’apprentissage non verbal (TANV), ses principales caractéristiques et ses difficultés de diagnostic.

Même en partant de l’idée que, lorsque nous exécutons une tâche, l’ensemble du cerveau y participe, il est tentant d’essayer de segmenter la cognition pour l’étudier. Peut-être que plus qu’une simple tentation, cela nous donne une fausse impression de sécurité, comme c’est le cas lorsqu’on aborde les fonctions exécutives (García-Molina, 2018 ; Tirapu-Ustárroz, Molina, Lago & Ardila, 2012). Mais, comme on le sait, dans cette exécution, plusieurs de ces fonctions agissent conjointement de manière assez bien synchronisée. Et cette synchronisation, ainsi que la façon dont nous automatisons notre fonctionnement, se met en place au cours du neurodéveloppement.

Dans ce neurodéveloppement, il existe des troubles ou difficultés bien connus de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la neuropsychologie infantile, où le TDAH se distingue sans aucun doute, trouble qui suscite encore un débat âpre sur son existence et/ou sa prévalence réelle. Mais en général, et avec l’accord du TEA (autres troubles parmi les plus connus), il est assez fréquent de trouver des diagnostics faisant état de problèmes dans le développement de l’hémisphère gauche, tels que le TEL, la dyslexie ou la dysgraphie.

En revanche, lorsqu’on passe à l’autre hémisphère, le droit, il est plus compliqué de trouver des informations sur des troubles ayant pour origine un fonctionnement inadéquat de celui-ci.

Cependant, Johnson et Myklebust (1967) avaient déjà décrit, il y a près de 50 ans, un profil cognitif chez des enfants qui, loin de présenter des difficultés dans ces apprentissages typiques ou liés au langage, présentaient un autre type de problèmes, qui, au bout du compte, sont plus difficiles à objectiver, ce qu’ils ont appelé trouble d’apprentissage non verbal (TANV).

L’objectif de cet article est de le décrire, face à la grande méconnaissance que nous en avons, et d’essayer de réfléchir aux raisons de celle-ci. Une raison qui semble réellement sous-tendre le problème de diagnostic que l’on observe généralement dans les troubles du neurodéveloppement et la raison même pour laquelle il n’est pas reconnu comme tel dans le guide diagnostique habituellement utilisé, le DSM-V.

Comme je le disais, Johnson et Myklebust (1967) ont identifié un groupe d’enfants présentant des problèmes de nature visuo-spatiale, de coordination motrice et de compréhension du contexte social, très liés à la difficulté à interpréter les gestes associés au langage non verbal, qu’ils ont reliés au fonctionnement de l’hémisphère droit.

Bien sûr, ces difficultés qui affectent principalement les aspects manipulatifs et perceptifs se traduisent par une perte dans des matières qui ne sont pas jugées aussi « pertinentes » dans le cursus scolaire (éducation physique, musique ou arts plastiques), ce qui reflète réellement une asymétrie également au niveau académique, où ces compétences de l’hémisphère droit ont moins de poids que celles de l’hémisphère gauche (García-Nonell, Rigau-Ratera & Pallarés, 2006).

Caractéristiques du trouble d’apprentissage non verbal

Harnadek et Rourke (1994) ont décrit ce tableau clinique avec les caractéristiques suivantes :

- Déficits bilatéraux de la perception tactile, un peu plus marqués dans l’hémicorps gauche,

- déficits bilatéraux de coordination psychomotrice, également un peu plus marqués dans l’hémicorps gauche,

- difficultés dans l’organisation visuo-spatiale,

- difficultés à travailler avec des informations nouvelles et à s’adapter à des situations nouvelles complexes,

- déficits dans la résolution de tâches non verbales, la formation de concepts et la création d’hypothèses,

- difficultés dans la perception du sens du temps,

- bon développement des compétences verbales automatisées,

- verborrhée caractérisée par son aspect mécanique, répétitif, relevant des troubles de la pragmatique du langage,

- déficits dans la mécanique arithmétique,

- déficits importants dans la perception, le jugement et l’interaction sociale.

D’une certaine manière, on pourrait dire que ces garçons et filles présentent une capacité verbale souvent supérieure à ce que l’on attend pour leur âge, signe que cet hémisphère gauche agit en compensant quelque peu ces difficultés au niveau droit. Exactement l’inverse de ce qui se passe chez les enfants présentant des troubles du langage qui compensent leur compréhension de l’environnement de manière visuelle.

Sphères centrales du TANV

À ce stade, nous allons nous concentrer sur les trois sphères considérées comme les plus « centrales » dans ce trouble :

La coordination motrice

L’une des altérations les plus facilement observables concerne l’acquisition des routines motrices. À cet égard, il existe un grand chevauchement avec le diagnostic de trouble du développement de la coordination motrice qui figure dans le manuel DSM-IV.

Partant de cette idée, les garçons et les filles atteints de troubles d’apprentissage non verbal pourraient présenter des difficultés au niveau de la coordination motrice, de la dyspraxie et, en général, seraient considérés dans leur entourage comme des enfants « maladroits », évitant les jeux qui impliquent des habiletés motrices.

Ce schéma est tellement pertinent que d’autres auteurs (Crespo-Eguílaz & García, 2009) le considèrent comme l’axe central d’une des redéfinitions du TANV qu’ils proposent, le trouble d’apprentissage procédural (TAP).

Dans ce sens, cherchant une certaine analogie, alors que dans le TEL l’automatisation du langage est rendue difficile, ou dans d’autres appellations, celle de l’apprentissage de la lecture ou de l’écriture, dans le TANV la réalisation des « jalons » moteurs serait sensiblement plus lente et, de plus, l’apprentissage des schémas moteurs prendrait beaucoup plus de temps et serait plus difficile pour les personnes concernées.

Parmi les épreuves couramment utilisées pour observer cette coordination motrice, on trouve la batterie spécifique MACB-2, ainsi que différentes sous-épreuves de la NEPSY-II ou du Cumanin, même s’il est utile de se rappeler qu’il faut observer d’autres aspects et pas uniquement le score obtenu à ces tests.

Perception visuo-spatiale

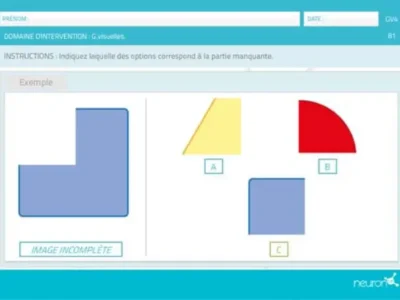

D’autre part, au niveau visuo-spatial, les enfants présentant un TANV peuvent avoir des difficultés pour l’intégration perceptive, notamment pour donner une forme visuelle à des stimuli incomplets, ainsi que des difficultés à percevoir correctement l’orientation des éléments, les proportions et les distances.

Ces altérations sont assez difficiles à percevoir au premier abord, principalement en raison de la subjectivité de l’expérience perceptive, mais elles entraînent une difficulté importante pour l’interprétation du matériel visuel, affectant secondairement la mémorisation de ce type de matériel.

Rien d’étonnant, puisque lorsque l’on parle de l’hémisphère droit, qui est principalement visuel, celui-ci joue également un rôle important dans l’interprétation globale de l’environnement. Cela a évidemment un impact sur la compréhension non seulement des aspects visuels, mais aussi de l’intégration de la communication non verbale, comme nous le verrons dans le point suivant.

Le langage non verbal

Un autre des grands problèmes associés au TANV est la difficulté d’interprétation du langage non verbal, qui a un poids important dans la communication, inversant souvent ce que le message verbal veut transmettre. Des aspects tels que la prosodie et les significations non littérales échappent aux enfants ayant ces difficultés. De plus, il leur est difficile d’interpréter et d’exprimer ce langage non verbal, ce qui affecte directement leur interaction sociale avec leurs pairs.

Ce dernier point est également ce qui pousse d’autres auteurs (Crespo-Eguílaz & García, 2009) à proposer cette étiquette de TAP et à établir des critères plus structurés pour définir ce trouble. Simplement considérer comme trouble du langage non verbal un syndrome incluant les aspects prosodiques mentionnés plus haut semble un peu incohérent.

L’impact émotionnel

Il est important de souligner que toutes ces altérations ont un impact émotionnel significatif chez l’enfant. Principalement en raison des étiquettes de « maladroit » ou « bizarre » qui apparaissent suite à l’impact de leurs difficultés dans la sphère sociale.

Le fait de la non-détection ou du méconnaissance de ce trouble conduit à créer l’image d’une intentionnalité dans le comportement de l’enfant (paresseux ou feignant car il échoue dans des matières jugées « faciles »), l’enfant étant très conscient de ses limites et se heurtant continuellement à elles du fait de l’absence d’adaptations appropriées. Ce point contraste fortement avec d’autres troubles qui présentent une symptomatologie plus frontale, car l’enfant atteint de TANV fait des attributions plus internes à sa performance).

Une brève réflexion finale

À la méconnaissance du trouble d’apprentissage non verbal, on peut véritablement ajouter la méconnaissance sur la manière d’aborder les troubles du neurodéveloppement. En effet, il semble que le travail réalisé dans ce domaine vise à faire entrer l’enfant dans une des étiquettes préexistantes et à détecter des comportements sans se demander pourquoi.

Plus précisément, de nombreux enfants atteints de trouble d’apprentissage non verbal présentent des difficultés attentionnelles, mais dues à la difficulté de traiter correctement les aspects visuels ou du moins d’automatiser leur traitement, sans pour autant souffrir d’un trouble attentionnel en soi. Et cela nous ramène au début de cet article. Le comportement observable est le résultat de l’interaction de nombreux processus qui se sont synchronisés durant le neurodéveloppement. De plus, il est difficile de ne pas avoir le sentiment de rester en surface du problème si l’on ne tient pas compte de la manière dont ce processus s’est déroulé, de l’histoire propre de l’enfant et, en définitive, de ce qui cause cette façon d’exécuter les tâches.

Peut-être est-ce pour cette raison qu’il est plus difficile de décrire le TANV et de le faire figurer dans des guides diagnostiques qui cherchent à créer des étiquettes aussi « hermétiques » que possible. Et aussi, il faut bien le dire, axés sur des « diagnostics » rapides.

Il est donc important de souligner que, même s’il existe une série de signes caractérisant le TANV, chaque enfant présente un profil différent, tant au niveau des signes présents que de leur mode de présentation (qui varie également avec l’âge) et de l’impact qu’ils ont sur la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille. Et, bien sûr, cette analyse permet de mieux comprendre comment apporter les soutiens nécessaires pour une meilleure adaptation au monde qui les entoure, ce qui est finalement l’objectif que nous poursuivons : aider.

Abonnez-vous

à notre

Newsletter

Bibliographie

- Crespo-Eguílaz, N., & García, J. N. (2009). Trouble d’apprentissage procédural : caractéristiques neuropsychologiques. Revue de neurologie, 49(8), 409-416.

- García-Molina, A. (2018). Évaluation des fonctions exécutives.

- García-Nonell, C., Rigau-Ratera, E., & Pallarés, J. A. (2006). Profil neurocognitif du trouble d’apprentissage non verbal. Revue de neurologie, 43(5), 268-274.

- Harnadek, M. C., & Rourke, B. P. (1994). Principal identifying features of the syndrome of nonverbal learning disabilities in children. Journal of Learning Disabilities, 27(3), 144-154. https://doi.org/10.1177/002221949402700303

- Johnson, D. J., & Myklebust, H. R. (1967). Learning Disabilities; Educational Principles and Practices.

- Tirapu-Ustárroz, J., Molina, A. G., Lago, M. R., & Ardila, A. A. (2012). Neuropsychologie du cortex préfrontal et des fonctions exécutives. Disponible sur https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=557535

Laisser un commentaire