Le psychologue clinicien et professeur de neuropsychologie, Feliz Inchausti, présente dans cet article une approche de la schizophrénie et de la neuroréhabilitation.

L’intervention sur les déficits neurocognitifs est un élément essentiel dans les programmes actuels de réhabilitation psychosociale pour les troubles du spectre psychotique et spécialement pour la schizophrénie (Gold, 2004). Parmi les déficits neurocognitifs les plus courants dans la schizophrénie, on compte le ralentissement de la vitesse de traitement de l’information, les problèmes d’attention/vigilance, de mémoire de travail, d’apprentissage verbal et visuel, de raisonnement et de résolution de problèmes (Consensus MATRICS, 2005). Environ 90 % des patients diagnostiqués avec une schizophrénie présentent une altération cliniquement significative d’au moins l’un de ces domaines et 75 % dans deux (Palmer et al., 1997). C’est pourquoi on parle souvent de la schizophrénie comme d’un trouble entraînant une dysfonction neurocognitive généralisée (Schmidt, Mueller & Roder, 2011).

Les déficits neurocognitifs de la schizophrénie sont particulièrement importants car ils corrèlent avec la capacité d’autosoins, le fonctionnement social et l’emploi (Addington, Saeedi & Addington, 2006), tant transversalement que longitudinalement (Brekke et al., 2007). Par exemple, il a été constaté que l’attention/vigilance est particulièrement associée au fonctionnement social, la mémoire et l’apprentissage verbal au niveau d’indépendance social et professionnel, les fonctions exécutives au degré d’indépendance, et la vitesse de traitement à la capacité de travailler (Kurtz, Moberg, Gur, 2001). De plus, ces déficits sont de meilleurs prédicteurs du fonctionnement que les symptômes positifs de la schizophrénie (Green, Kern, Heaton, 2004) et peuvent déterminer l’évolution clinique du trouble. Par exemple, les problèmes de mémoire – surtout la mémoire prospective – peuvent affecter l’adhésion aux traitements psychopharmacologiques (p. ex., ne pas se souvenir du moment et de la raison de la prise du médicament) et psychothérapeutiques (Moritz et al., 2013). Les problèmes d’attention, de raisonnement et de mémoire peuvent, à leur tour, limiter la capacité à comprendre et intégrer les connaissances et compétences acquises dans les psychothérapies spécifiques à la schizophrénie et, par conséquent, empêcher la bonne transférabilité des compétences apprises à la vie quotidienne.

Les causes sous-jacentes à ces déficits neurocognitifs sont multiples. Outre les déficits précoces (ou de neurodéveloppement) qui se manifestent généralement avant l’apparition d’un premier épisode psychotique (Bang et al., 2014 ; Corigliano et al., 2014), l’abulie, l’apathie, le manque d’environnements stimulants ou les hospitalisations prolongées ont un impact négatif sur la neurocognition de ces personnes (Moritz et al., 2015). Certaines études récentes ont suggéré que l’utilisation d’antipsychotiques (conventionnels) pourrait également affecter la neurocognition (Ho et al., 2011 ; Gassó et al., 2012). Bien que les effets indésirables des antipsychotiques sur la neurocognition soient indésirables, des données soutiennent le fait que c’est précisément le mécanisme par lequel les antipsychotiques réduisent les symptômes positifs (l’hypothèse de « l’effet par défaut » ; Moritz et al., 2013). En particulier, on a proposé que la diminution de la vitesse de traitement et l’augmentation du doute associées à l’utilisation d’antipsychotiques pourraient constituer une condition préalable pour pouvoir travailler sur les symptômes positifs (délires et hallucinations).

Malheureusement, il n’existe pas encore d’options de traitement entièrement efficaces pour inverser les déficits neurocognitifs. L’utilisation des neuroleptiques atypiques comme potentialisateurs de la neurocognition n’a pas répondu aux attentes (Davidson et al., 2009 ; Keefe Harvey, 2012) et l’option qui a reçu le plus de soutien empirique à ce jour est la thérapie de remédiation cognitive (abrégée CRT pour ses sigles en anglais, Cognitive Remediation Therapy). Des méta-analyses récentes ont indiqué que la CRT produit des effets allant de faibles à modérés sur la neurocognition (McGurk et al., 2007 ; Wykes et al., 2011). Néanmoins, l’impact de la CRT sur les symptômes positifs reste limité (Wykes et al., 2011) et n’a pas été en mesure d’améliorer per se le fonctionnement personnel, social et professionnel des personnes soumises à ce type d’interventions (Piskulic et al., 2015). Quoi qu’il en soit, il semble qu’un bon fonctionnement neurocognitif soit un «prérequis nécessaire mais non suffisant» pour un bon fonctionnement psychosocial (Mehta et al., 2013). En définitive, il est pertinent de porter l’attention sur les processus neurocognitifs qui sous-tendent spécifiquement la manière dont nous fonctionnons au quotidien pour améliorer les programmes actuels de CRT. Par exemple, il y a plus d’un siècle, Eugen Bleuler (1911), dans son connu modèle des 4 a (c.-à-d., altérations de la capacité d’association, de l’affectivité, de l’autisme et de l’ambivalence), suggérait déjà qu’il était nécessaire de s’intéresser à d’autres processus psychiques au-delà des symptômes de la schizophrénie. Plus précisément, Bleuler a mis l’accent sur les processus par lesquels se forment et s’intègrent les idées complexes sur soi-même et les autres. D’un point de vue neurofonctionnel, Donald Stuss (2011) a proposé un modèle du lobe frontal et des fonctions exécutives divisé en quatre grands groupes de processus mentaux.

Abonnez-vous

à notre

Newsletter

Groupes de processus mentaux :

- Les fonctions cognitives exécutives ou de « niveau élevé » (c.-à-d., planification, surveillance, inhibition ou flexibilité cognitive) localisées dans les régions du cortex préfrontal dorsolatéral ;

- Les fonctions d’autorégulation émotionnelle et comportementale, c’est-à-dire les processus mentaux sous-jacents à la prise de décision et à la réponse dans des contextes de gain et de perte où l’expérience ou les signaux de l’environnement ne suffisent pas, situées dans les régions du cortex préfrontal ventromédial.

Ces deux processus correspondent à la division traditionnelle des fonctions exécutives. Stuss en ajoute deux autres :

- les processus mentaux, peut-être plus physiologiques, liés à la régulation des niveaux d’activation ou d’éveil incluant l’apathie, l’abulie et l’absence de motivations caractéristiques des patients avec des lésions dans les régions frontomédiales supérieures – et des patients psychotiques ;

- et les processus métacognitifs qui englobent tout ce qui touche à l’intégration de l’information de tous les niveaux précédents, la personnalité elle-même, l’intersubjectivité et la conscience de soi pour mettre en œuvre des conduites orientées vers des objectifs à long terme… et qui sont situés surtout dans les zones frontopolaires de l’hémisphère droit.

Ce modèle souligne qu’il est souhaitable que les programmes de formation aux fonctions neurocognitives de haut niveau (planification, flexibilité cognitive…) et de bas niveau (attention, mémoire…) ne représentent pas plus d’un quart du temps total de l’intervention. De sorte qu’une intervention holistique doit inclure des programmes de formation à l’autorégulation émotionnelle et comportementale, des stratégies d’activation et motivation, et de métacognition (Inchausti et al., en presse).

Il semble que, malgré un siècle d’écart entre les hypothèses de Bleuler et celles de Stuss, ils convergent sur la nécessité d’accorder plus d’attention aux processus métacognitifs ou d’intégration, c’est-à-dire à la capacité de former des idées intégrées sur soi-même, les autres et le monde pour répondre de manière adaptative. Une définition intégrée de la métacognition inclut des concepts apparentés tels que la cognition sociale, la mentalisation ou la théorie de l’esprit et, comme l’ont proposé Lysaker et al. (2005), peut se synthétiser en quatre compétences mentales.

Essayez NeuronUP 7 jours gratuitement

Vous pourrez travailler avec nos activités, concevoir des séances ou effectuer des réhabilitations à distance

Compétences mentales :

- L’autoréflexivité ou la capacité de penser à ses propres états mentaux ;

- La différenciation ou la capacité de penser aux états mentaux d’autrui ;

- Le décentrement ou la capacité de comprendre que l’on n’est pas le centre du monde et qu’il existe différentes manières de percevoir la réalité ;

- Le contrôle ou la capacité d’intégrer l’information intersubjective dans des définitions larges des problèmes permettant de répondre de manière adaptative.

Si l’on se concentre spécifiquement sur cet ensemble de compétences chez les individus atteints de schizophrénie, la littérature met en évidence trois aspects clés : (1) les individus atteints de schizophrénie et de troubles apparentés présentent des déficits marqués en métacognition (Lysaker et al., 2011) ; (2) les déficits en métacognition prédisent de manière plus significative le fonctionnement psychosocial réel de ce groupe (Lysaker et al., 2015) ; et (3) inclure un type de entraînement métacognitif dans les thérapies psychologiques actuelles, y compris la CRT pour la schizophrénie et troubles apparentés, apporte des bénéfices potentiels significatifs (Jiang et al., 2016 ; de Jong et al., 2016).

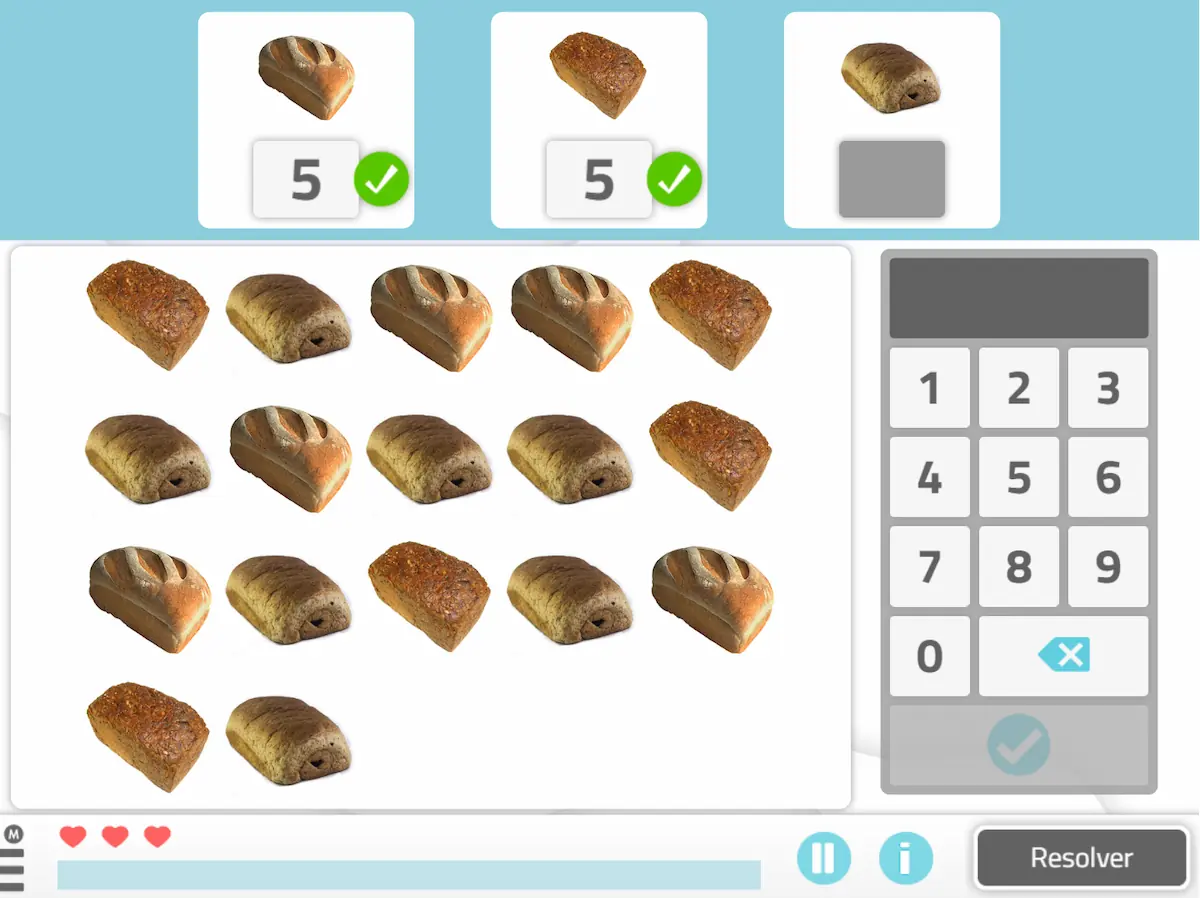

Par exemple, récemment, Moritz et al. (2015) ont proposé un traitement de CRT avec métacognition augmentée (en anglais, Metacognition-augmented CRT) pour des patients ambulatoires atteints de schizophrénie et troubles apparentés. En se basant sur une évaluation neuropsychologique préalable, ces auteurs ont mis en place un entraînement neurocognitif personnalisé. Le critère retenu pour considérer qu’un domaine était déficitaire était que l’usager se situe 1 écart-type en dessous de la moyenne de son groupe de référence en attention soutenue, vitesse de traitement, mémoire verbale et visuelle, raisonnement et résolution de problèmes (c’est-à-dire les domaines du Consensus MATRICS). De plus, les tâches ont été spécifiquement conçues pour que les patients améliorent leur conscience et leur réflexivité lors de la réponse et réduisent deux biais métacognitifs largement associés à la pathogenèse des symptômes positifs de la schizophrénie : le saut aux conclusions hâtives et l’excès de confiance lors de la réponse.

À cette fin, après chaque item, on a demandé aux usagers leur niveau de confiance dans la réponse donnée ; c’est-à-dire de 1 à 10 dans quelle mesure ils étaient sûrs que leur réponse était correcte. Si la réponse était incorrecte parce que l’usager avait répondu trop rapidement (c’est-à-dire en moins de la moitié du temps imparti pour l’item) ou avec une confiance excessive (lorsque le sujet évalue sa réponse à plus de 6), on l’encourageait automatiquement à prendre davantage de temps pour compléter l’item et/ou à réduire sa confiance dans la réponse émise.

Les résultats cliniquement les plus pertinents de cette étude ont été que le programme de CRT avec métacognition augmentée a entraîné des améliorations significatives dans les deux biais métacognitifs et les auteurs concluent que ce type de tâches peut être très utile pour accroître la capacité des patients à réfléchir à leurs propres réponses, un élément certes important pour le travail psychologique avec les symptômes positifs, notamment de type délirant.

Réserve cognitive : De quoi parlons-nous quand nous en parlons ?

Réserve cognitive : De quoi parlons-nous quand nous en parlons ?

Laisser un commentaire