Sin da bambini apprendiamo inconsciamente, attraverso l’esperienza, informazioni su come svolgere un determinato compito. Queste informazioni vengono immagazzinate e consolidate nella memoria procedurale implicita per essere richiamate quando ci troviamo nuovamente ad affrontare lo stesso compito. Ma cosa succede quando esiste un deficit in questo processo di automatizzazione? Certamente, si manifestano problemi significativi nell’acquisizione di abitudini percettivo-motorie e di strategie cognitive, fondamentali per lo sviluppo del bambino nella vita quotidiana. In questo articolo, la terapista Loinaz Guridi e il neuropsicologo Ramón Fernández de Bobadilla spiegano il trattamento riabilitativo del disturbo dello sviluppo della coordinazione.

Che cos’è il disturbo dello sviluppo della coordinazione?

Il Disturbo dello Sviluppo della Coordinazione (DSC) è una condizione cronica e prevalente del neurosviluppo che provoca un impatto significativo sulla capacità del bambino di apprendere e di gestire con disinvoltura sia le attività scolastiche sia quelle della vita quotidiana.

Si caratterizza per un deterioramento della coordinazione motoria e delle abilità cognitive e psicosociali. Inizialmente, si traduce in difficoltà sottili nel partecipare con successo ai compiti proposti durante i primi anni di vita. Tuttavia, col passare del tempo, e se non affrontato adeguatamente, ha ripercussioni molto problematiche che interessano molteplici aspetti.

Le principali preoccupazioni delle famiglie riguardano spesso le conseguenze secondarie della mancanza di coordinazione motoria, che includono un maggior rischio di depressione e ansia infantile, insorgenza di obesità e un’autostima ridotta.

Viene inoltre considerato un disturbo dell’apprendimento globale a causa di un ritardo nell’automatizzazione dei processi di acquisizione delle informazioni, ostacolando un rendimento scolastico di successo. Colpisce circa il 5-6% dei bambini in età scolare, perciò è consigliabile iniziare il trattamento il prima possibile al fine di minimizzare l’impatto di queste difficoltà sulle prestazioni dei più piccoli.

I bambini con questo disturbo presentano limitazioni significative nella loro capacità di pianificazione e di controllo motorio.

Problemi associati al disturbo dello sviluppo della coordinazione

Di conseguenza emergono problemi in molteplici processi, tra i quali spiccano:

- Riduzione della velocità di elaborazione delle informazioni,

- problemi nella capacità di generare strategie utili per raggiungere gli obiettivi,

- deficit nel controllo della rappresentazione delle azioni,

- difficoltà a mantenere la attenzione.

Tutti questi aspetti, a livello scolastico, si riflettono spesso nella difficoltà di automatizzare la lettura, la scrittura o il calcolo, il che incide a sua volta su molte altre attività.

Caratteristiche del disturbo dello sviluppo della coordinazione

Certamente, le caratteristiche principali sono il disturbo della coordinazione motoria, dell’apprendimento scolastico e delle relazioni sociali.

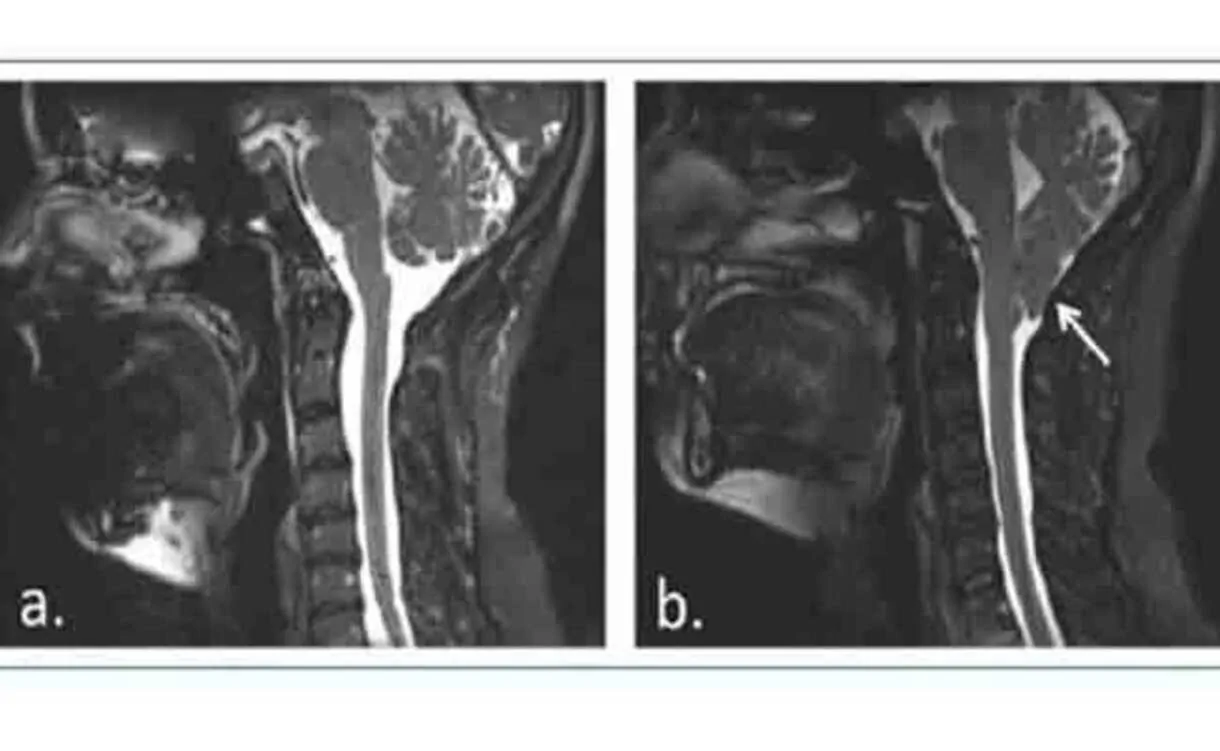

Nel corso degli studi su questo disturbo sono state utilizzate diverse denominazioni che si riferiscono a caratteristiche molto simili, come disturbo specifico dello sviluppo psicomotorio, dispraxia dello sviluppo, DAMP (deficit di attenzione, controllo motorio e percezione), sindrome dell’emisfero destro e disturbo dell’apprendimento non verbale.

Nel 2009, le ricerche di Narbona, Crespo-Eguílaz e Magallón hanno denominato questo disturbo come disturbo dell’apprendimento procedurale (TAP). Tuttavia, le linee guida diagnostiche DSM-5 e ICD-11 (di uso internazionale e di recente revisione) riconoscono questo insieme di sintomi come disturbo dello sviluppo della coordinazione.

Criteri clinici per la diagnosi del disturbo dello sviluppo della coordinazione

Secondo il DSM-5 devono essere soddisfatti i seguenti criteri clinici per la diagnosi:

| Disturbo dello sviluppo della coordinazione (DSM-5) |

| A. L’acquisizione e l’esecuzione delle abilità di coordinazione motoria sono sostanzialmente inferiori a quanto ci si aspetta per l’età cronologica dell’individuo e per le opportunità di apprendimento e di utilizzo delle abilità. Le difficoltà si manifestano come goffaggine (es. caduta o urto di oggetti), nonché per lentezza e scarsa precisione nell’esecuzione delle abilità motorie (es. afferrare oggetti, usare forbici o posate, calligrafia, andare in bicicletta o partecipare a sport). |

| B. I deficit nelle abilità motorie del criterio A interferiscono in modo significativo e persistente con le attività della vita quotidiana come ci si aspetta per l’età cronologica. Per esempio, la cura di sé. Inoltre, influiscono sulla produttività accademica/scolastica, sulle attività lavorative, ricreative e di gioco. |

| C. L’insorgenza dei sintomi avviene nel periodo precoce dello sviluppo. |

| D. Le carenze delle abilità motorie non sono meglio spiegate da un disordine intellettivo (disturbo dello sviluppo intellettivo) o da deficit visivi e non possono essere attribuite a una condizione neurologica che altera il movimento (es. paralisi cerebrale, distrofia muscolare, disturbo degenerativo). |

Diagnosi e trattamento

Secondo le raccomandazioni della European Academy of Childhood Disability, il team multidisciplinare adeguato per diagnosticare il DSC, esaminando i criteri specifici del DSM-5 per questo disturbo, deve includere un neuropediatra e un terapista occupazionale o fisioterapista esperto negli strumenti di valutazione motoria standardizzati per valutare i bambini sospetti di avere questo disturbo (come il MABC-2).

Ma per ottimizzare l’attenzione all’impatto di questo disturbo su altri livelli, con un approccio multidisciplinare più ampio e un orientamento basato sul compito, è consigliabile includere altre figure come il neuropsicologo e il psicopedagogista, senza dimenticare il ruolo fondamentale della famiglia, in modo che le aree educativa, terapeutica e familiare partecipino in modo coordinato e in costante comunicazione.

Così, dopo una valutazione individualizzata del bambino esaustiva e rigorosa, è possibile definire obiettivi realistici e in linea con le esigenze di ogni contesto.

In un approccio completo di trattamento riabilitativo del DSC, ritroviamo le seguenti discipline:

Neuropediatra

Diagnosi e monitoraggio del bambino con DSC. Se c’è comorbilità con disturbo da deficit di attenzione (DDA) valutare la possibilità di integrare la terapia farmacologica. Monitoraggio dell’evoluzione e guida ai genitori.

Neuropsicologico

Gestione emotiva, controllo e riduzione dei blocchi e miglioramento dell’autostima. Inoltre, ricerca di strategie per adattarsi alle proprie differenze e affrontare e superare le situazioni che causano frustrazione.

A livello cognitivo, i problemi derivanti dal DSC incidono non solo sulla letto-scrittura e sul calcolo, ma si riflettono anche in difficoltà attentive, nelle funzioni esecutive (come la velocità di elaborazione delle informazioni, la flessibilità e la pianificazione) e nell’integrazione visuo-spaziale.

Allo stesso modo, altri problemi comunemente associati al DSC sono le difficoltà psicosociali, la gestione della sedentarietà e la diminuzione della partecipazione alle attività fisiche e sociali.

In una recente revisione sull’influenza di questo disturbo sul funzionamento fisico, psicologico e sociale, gli autori hanno concluso che “i bambini con DSC riportano una minore autoefficacia e competenza nei domini fisico e sociale, sperimentano maggiori sintomi di depressione e ansia, e mostrano più comportamenti esternalizzanti (come aggressioni fisiche, disobbedienza alle regole con uso di imbrogli, furti e distruzione di proprietà) rispetto ai bambini con uno sviluppo tipico”.

Trattamento riabilitativo del DSC

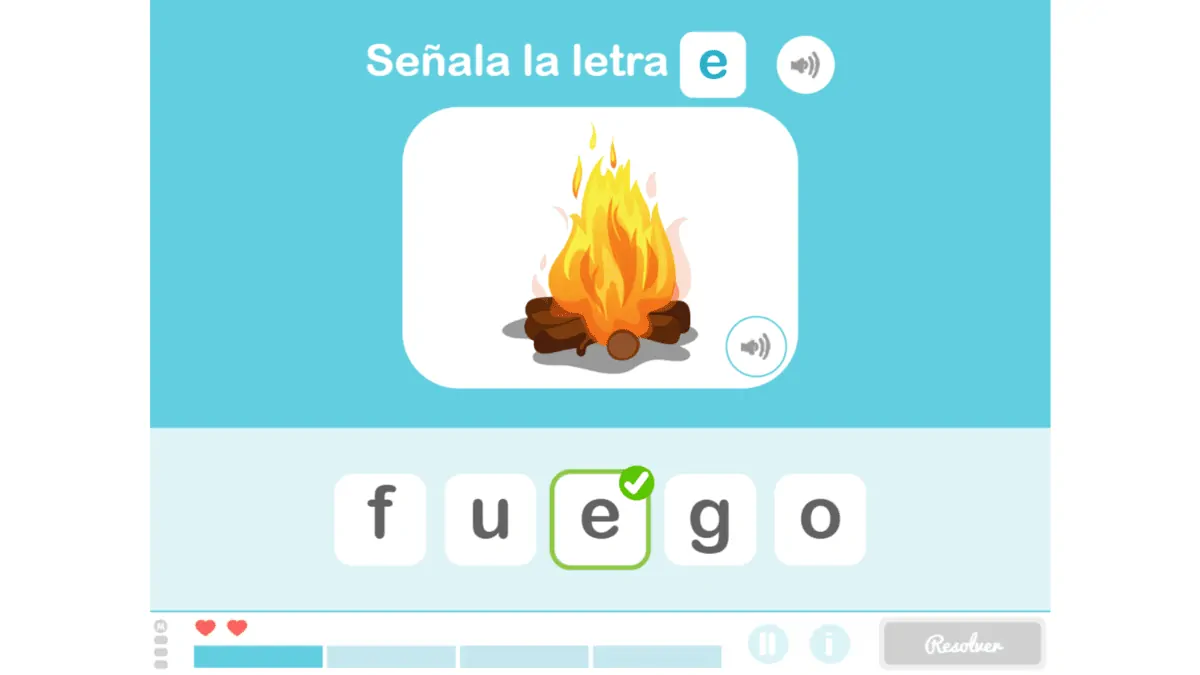

Di seguito mostriamo alcuni esercizi per il trattamento riabilitativo del DSC della piattaforma NeuronUP per poter lavorare nell’ambito della neuropsicologia:

Integrazione visuo-spaziale + pianificazione

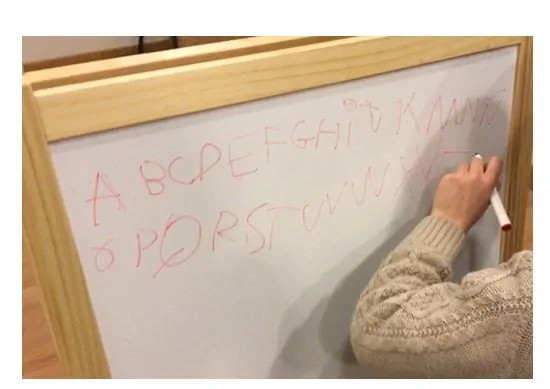

Uso del linguaggio e cognizione sociale

Ragionamento e funzioni esecutive

Terapia occupazionale

Si svolge un lavoro volto a migliorare le abilità motorie, la partecipazione e l’autonomia nelle attività della vita quotidiana. Inoltre, si promuove il lavoro diretto con il bambino, in costante coordinamento con la scuola e con la famiglia per effettuare gli adattamenti necessari.

È inoltre molto importante lavorare sull’apprendimento della sequenza di passaggi per favorire l’automatizzazione delle routine domestiche e scolastiche.

Di seguito mostriamo alcuni esempi per poter lavorare e migliorare l’esecuzione delle attività della vita quotidiana:

Attività di NeuronUP Vestiti in cui si lavorano due aspetti fondamentali nella vita quotidiana dei bambini: vestirsi e il gioco.

Queste attività possono essere svolte anche con carta e matita, facendo un elenco di ciò che è necessario indossare quando si deve praticare sport.

Lavorare a casa, in un contesto reale, quando ci alziamo la mattina e dobbiamo indossare l’abbigliamento sportivo perché quel giorno abbiamo lezione di educazione fisica.

Oltre al lavoro sulle attività della vita quotidiana, dalla terapia occupazionale e sotto l’approccio di Integrazione Sensoriale, è importante considerare il profilo sensoriale del bambino. Il processamento delle informazioni sensoriali (come il bambino elabora gli stimoli provenienti sia dal suo corpo che dall’ambiente esterno) incide sulle sue prestazioni quotidiane.

Fisioterapia

Coordinazione, motricità grossolana, esercizio fisico, propriocettività. Inoltre, un lavoro mirato a contrastare sovrappeso o obesità, ipermobilità articolare, scarsa condizione fisica e la riduzione della partecipazione alle attività fisiche.

Psicopedagogia

Intervento diretto in ambito educativo, focalizzato sugli apprendimenti scolastici. Particolarmente mirato a potenziare la lettoscrittura e la matematica.

Famiglia

Durante tutto il processo è molto importante coordinarsi con la famiglia, poiché i bambini trascorrono la maggior parte della giornata tra scuola e casa. Per questo motivo, è in questi due contesti che professionisti e famiglie devono aiutare il bambino con strategie e agevolando l’ambiente e il contesto per potenziare il miglioramento delle sue abilità. Allo stesso modo, è fondamentale coinvolgerli il più possibile in questo processo. Informarli e formarli, cercando di far loro comprendere in cosa consiste questo disturbo e rendendoli parte attiva del lavoro riabilitativo.

Allo stesso modo, le nuove tecnologie come la realtà virtuale e le piattaforme di stimolazione come NeuronUP ci aprono una nuova strada nella riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo. Queste ci permettono certamente di motivare i bambini e migliorare l’aderenza al trattamento, con conseguente successo e progressi nelle loro difficoltà quotidiane.

Infine, la piattaforma NeuronUP ci consente in modo semplice e categorizzato di stimolare e potenziare i diversi componenti che, nel disturbo dello sviluppo della coordinazione, sono oggetto di intervento.

Autori

- Loinaz Guridi Antón (Terapista occupazionale),

- Ramón Fernández de Bobadilla (Neuropsicologo),

- Neurobidea – Pamplona

Bibliografia

- American Psychiatric Association (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), 5ª Ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana

- Crespo-Eguílaz, N. e Narbona, J. (2009) Trastorno del aprendizaje procedimental: características neuropsicológicas. Revista de Neurología 49 (8): 409-416

- Magallón, S. e Narbona J. (2009) Detección y estudios específicos en el trastorno del aprendizaje procesal. Revista de Neurología 48 (Supl 2): S71-S76.

- Harris, S. R., Mickelson, E. C., & Zwicker, J. G. (2015). Diagnosis and management of developmental coordination disorder. CMAJ : Canadian Medical Association Journal, 187(9), 659-65.

- Miyahara M, Hillier SL, Pridham L, Nakagawa S. Task-oriented interventions for children with developmental coordination disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD010914. DOI: 10.1002/14651858.CD010914.pub2

Lascia un commento