Questo articolo espone alcune brevi basi anatomiche dell’attenzione e una descrizione dei principali nodi che intervengono nel processo attentivo e del loro funzionamento.

“L’attenzione è la selezione delle informazioni per l’elaborazione e l’azione consapevoli, nonché il mantenimento dello stato di allerta richiesto per un’elaborazione attenta.

(Posner e Bourke, 1999)

Concetti fondamentali dell’attenzione

Posner (1995) individua tre concetti fondamentali dell’attenzione:

- L’attenzione non elabora informazioni; si limita a renderne possibile o a inibire tale elaborazione. L’attenzione può essere distinta sul piano anatomico dai sistemi di elaborazione delle informazioni.

- L’attenzione si fonda su reti anatomiche, non appartiene a una zona specifica del cervello né è un prodotto globale di esso.

- Le aree cerebrali coinvolte nell’attenzione non svolgono la stessa funzione; funzioni diverse sono supportate da aree diverse. Non si tratta di una funzione unitaria.

Ciò è molto importante, poiché consente di distinguere il sistema di elaborazione attentiva dal sistema di elaborazione percettiva, o da altri, il che risulta molto rilevante dal punto di vista valutativo.

L’attenzione, pertanto, presenta due funzioni principali: mantenere lo stato di vigilanza (VIGILANZA) e selezionare le informazioni a cui dedicare le risorse (MONITORAGGIO E CONTROLLO). Seleziona i meccanismi e le informazioni che verranno manipolati. Il sistema attentivo ha una capacità limitata, ragion per cui necessita di selezionare il tipo di informazioni rilevanti.

Sistemi attentivi

Posner distingue tre sistemi attentivi:

- Sistema reticolare ascendente: si occupa di compiti di tonicità, regolazione degli stati di veglia e dello stato autonomico per il funzionamento. I suoi nuclei principali si trovano nel tronco encefalico, sebbene le sue reti si estendano lungo le vie ascendenti in tutto il cervello. Il suo principale neurotrasmettitore è la noradrenalina (NA). I principali ingressi di NA dal locus coeruleus sono l’area parietale, il nucleo pulvinar del talamo e i collicoli, ovvero le aree che costituiscono la rete attentiva posteriore.

- Sistema attentivo posteriore: questa rete è correlata con l’orientamento visuo-spaziale dell’attenzione, per cui è anche chiamata rete di orientamento. Il termine orientamento fa riferimento all’allineamento manifesto (degli organi sensoriali) o latente (dell’attenzione) con una fonte di informazione sensoriale o con un contenuto della memoria. L’orientamento può essere esogeno o rispondere a elementi interni.

- Sistema attentivo anteriore: svolge funzioni di selezione e discriminazione degli stimoli e di rilevazione dell’errore.

L’attività dei sistemi non è indipendente di per sé, ma dipende dalle richieste attentive del compito.

Sistema attentivo nella teoria di Posner

Secondo Benedet (2002), il sistema attentivo nella teoria di Posner implica:

- Mantenere lo stato di allerta necessario in ogni momento,

- rilevare i cambiamenti di stimolo poco frequenti (vigilanza),

- selezionare le informazioni rilevanti (attenzione selettiva) e inibire le informazioni irrilevanti (resistenza alla distrazione),

- mantenere tale funzione selettiva durante l’esecuzione di un’attività o compito di una certa durata (attenzione sostenuta),

- valutare lo stato del sistema in ogni momento (monitoraggio),

- distribuire in modo ottimale le risorse tra le diverse rappresentazioni e operazioni attivate (attenzione distribuita).

Migliorare il modello di Posner

Alcuni autori, pur essendo parzialmente d’accordo con Posner, implementano il suo modello attentivo. Dosenbach, Fair, Cohen, Schlaggar & Petersen (2008) affermano che nello studio dell’attenzione, e in particolare della rete di controllo attentivo, esistono diversi metodi di analisi per estrarre conclusioni sulla connettività delle reti attentive. Questi metodi limitano l’estensione delle conclusioni se usati separatamente o congiuntamente.

Non negano la proposta iniziale di Posner, poiché esistono diverse reti attentive con scopi differenti; tuttavia i loro risultati supportano una ridefinizione del sistema di controllo attentivo. A tal fine, Dosenbach et al. (2008) conducono uno studio sui fenomeni top-down mediante una combinazione di tecniche diverse, in un quadro teorico basato sulla teoria dei sistemi complessi.

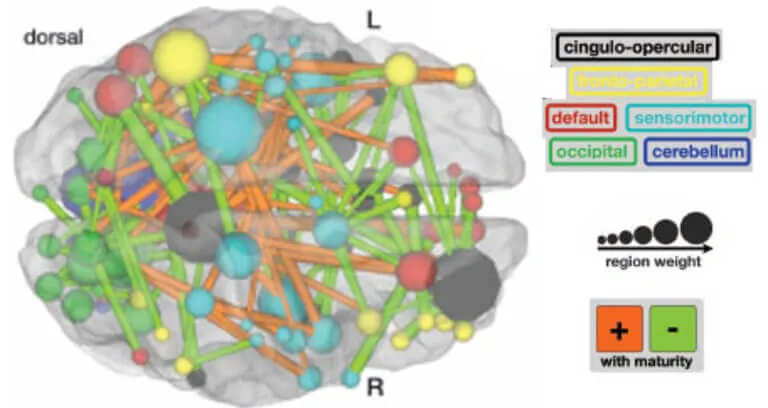

Questa teoria propone che esista una serie di nodi nel sistema nervoso centrale interconnessi in modo efficiente, tale da generare architetture neuronali di ‘small world’, in cui i nodi del sistema non sono né casuali né regolari.

In primo luogo, propongono un disegno misto basato su blocchi ed eventi, che fornisce una misura molto più raffinata dei diversi processi di monitoraggio: inizio del controllo attentivo, mantenimento del set cognitivo e rilevazione degli errori. In questo modo, l’analisi delle attivazioni in risonanza è molto più dettagliata, in quanto dissocia le attivazioni in diverse condizioni sperimentali.

Reti di attivazione cognitiva

I risultati suggeriscono due reti di attivazione cognitiva: una rete in stato di riposo e una rete di attivazione cognitiva. Questa proposta è stata avanzata dal gruppo di Dosenbach, ma anche da altri autori (Raichle et al., 2001; Corbetta et al., 2008), che hanno effettuato un’analisi di queste due reti. Come abbiamo detto in un altro articolo, sembra che in alcuni casi esse presentino una relazione inversa di attivazione: maggiore attività della rete esecutiva comporta minore attività della rete di riposo.

Dosenbach et al. (2008) utilizzano altri metodi che permettono, dal modello dei sistemi complessi, di analizzare la dinamica delle reti di controllo attentivo. In primo luogo, la teoria dei grafi, un ramo della matematica che consente di effettuare analisi tra reti o nodi di reti diverse. Nel caso delle neuroscienze e della neuropsicologia, questa teoria dei grafi si applica a due tipi di dati: le ROI (regions of interest), che fungerebbero da nodi, e le correlazioni nel pattern di attivazione delle diverse ROI.

D’altra parte, analizzano la direzionalità delle correlazioni nel pattern di attivazione delle ROI nella risonanza magnetica mediante una tecnica denominata con l’acronimo PPI (psychophysiological interaction analysis). Questa tecnica esamina la relazione specifica dipendente dal contesto tra due nodi su una base di acquisizione tra prove diverse. Insieme, questi dati forniscono una distribuzione e una definizione più specifiche delle reti di controllo.

Gli esperimenti di Dosenbach analizzano le aree che supportano tre tipi di funzioni:

- Cambio o mantenimento del set – attenzione al segnale –, che coinvolge l’insula anteriore, la CCA dorsale e la corteccia prefrontale anteriore;

- Aggiustamento e feedback, che coinvolgono la corteccia prefrontale dorsolaterale e il lobo parietale inferiore,

- Avvio del controllo cognitivo, che coinvolge il solco intraparietale e la corteccia frontale dorsale.

Oltre ai metodi di analisi delle relazioni, si cerca anche di stabilire l’indipendenza dei sistemi, per il quale si procede a un’analisi delle componenti indipendenti.

Reti fronto-parietale e cingolo-opercolari

I risultati di Dosenbach et al. (2008) mostrano una distribuzione leggermente diversa e più complessa rispetto a quella di Posner. Esistono due reti di controllo attentivo, una fronto-parietale e una cingolo-opercolare. Entrambe si connettono attraverso una struttura che, negli ultimi anni, ha iniziato a guadagnare rilievo nella ricerca come processore cognitivo complesso: il cervelletto.

La rete fronto-parietale è costituita dalla corteccia prefrontale dorsolaterale, dal lobo parietale inferiore, dalla corteccia frontale dorsale, dal solco intraparietale, dal precuneo e dalla corteccia cingolata mediale. La sua funzione principale è quella di avviare e modulare il controllo cognitivo, rispondendo in modo differenziale al feedback ricevuto dall’esecuzione – prove corrette vs. errate -.

D’altra parte, la rete cingolo-opercolare è costituita dalla corteccia prefrontale anteriore, dall’insula anteriore, dalla CCA dorsale e dal talamo. La sua funzione principale è mantenere stabile il set cognitivo durante lo svolgimento delle attività.

Il cervelletto

Qual è la funzione del cervelletto e perché mostra un’attività significativa? Alcuni autori (Allen, Buxton, Wong e Courchesne; 1997) hanno proposto che il cervelletto sia un centro fondamentale per predire e prepararsi a un’imminente acquisizione di informazioni, analisi o azione. In questa duplice rete di controllo, il cervelletto funziona come una ‘stazione di passaggio’ tra il talamo (cingolo-opercolare) e il precuneo, la corteccia parietale inferiore e la corteccia prefrontale dorsolaterale (fronto-parietale), agendo come un meccanismo di analisi dell’errore e collegandosi con aree che rilevano e adottano strategie di fronte all’errore.

Il principale pregio del modello proposto dal gruppo di Dosenbach è che questa elaborazione avviene in parallelo, con due reti neurali che elaborano informazioni rilevanti per il compito ma con un controllo top-down diverso.

Da un lato, la rete fronto-parietale elaborerebbe informazioni rilevanti per il controllo adattativo, mantenendo attivamente nella mente informazioni rilevanti per il compito in un numero limitato di prove, al fine di implementare un controllo rapido di aggiustamenti dei parametri [di priorità] quando si rileva un errore. Mentre la rete cingolo-opercolare, che implica il mantenimento del set cognitivo, comporta un’attività sostenuta nel corso di diverse prove, rilevando l’errore in un primo momento ma senza produrre un cambiamento di parametri nell’esecuzione del compito.

Questa scoperta è coerente con la proposta di Corbetta e Shulman (2002) e di Corbetta et al. (2008), che individuano una doppia rete di esecuzione attentiva: una ventrale, responsabile di individuare la salienza degli stimoli ambientali, e una dorsale, che risulta attivata in compiti di attenzione focalizzata di lunga durata e che opera, inoltre, guidata dalla rete ventrale.

Tuttavia, le due reti non interagiscono in modo diretto, ma si interconnettono attraverso la corteccia prefrontale. Nel caso di Dosenbach e del suo gruppo, si potrebbe parzialmente associare la rete di controllo fronto-parietale a strutture della rete di attenzione dorsale, mentre si potrebbe realizzare un’analogia tra il rilevamento della salienza ambientale (ventrale) e la rilevazione di un errore durante l’esecuzione di un compito.

Conclusione

In definitiva, il modello di Posner che include la ACC come parte di un sistema di controllo attentivo non era del tutto completo, e i modelli di Dosenbach e Corbetta lo implementano, proponendo sistemi più complessi, che implicano una maggiore interrelazione tra reti su larga scala in un’architettura di ‘small world’, e un controllo attentivo che non dipende quasi esclusivamente dalle strutture prefrontali.

In questo senso, la ACC – e, in particolare, la ACC dorsale – sembrano essere un nodo di elaborazione che assume maggiore importanza rispetto alle strutture prefrontali come entità necessaria per svolgere compiti cognitivi di alto livello; specialmente quando è necessario mantenere un set cognitivo e per rilevare che tale set sta fallendo nell’esecuzione di un compito.

Infatti, i neuroni di von Economo si sono sviluppati più tardi rispetto ad altre cellule che formano strutture neuronali con funzioni adattative. Ciò significa che, grazie a questi neuroni, il nostro comportamento orientato a un obiettivo è più esteso rispetto ad altri animali, il che, ontogeneticamente, può essere osservato anche rispetto allo sviluppo evolutivo degli umani.

Bibliografia

- Allen G1, Buxton RB, Wong EC, Courchesne E (1997). Attentional activation of the cerebellum independent of motor involvement.

- Corbetta M1, Shulman GL (2002). Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain

- Dosenbach, N. U. F., Fair, D., Cohen, A. L., Schlaggar, B. L., & Petersen, S. E. (2008). A dual-networks architecture of top-down control. Trends in Cognitive Sciences, 12(3), 99-105. https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.01.001

- Posner, M. I. (1995). Attention in cognitive neuroscience: An overview. In M. S. Gazzaniga (Ed.)

- Posner, M.I. e Bourke P. (1999): “Attention”.

- Raichle ME (2001). A default mode of brain function

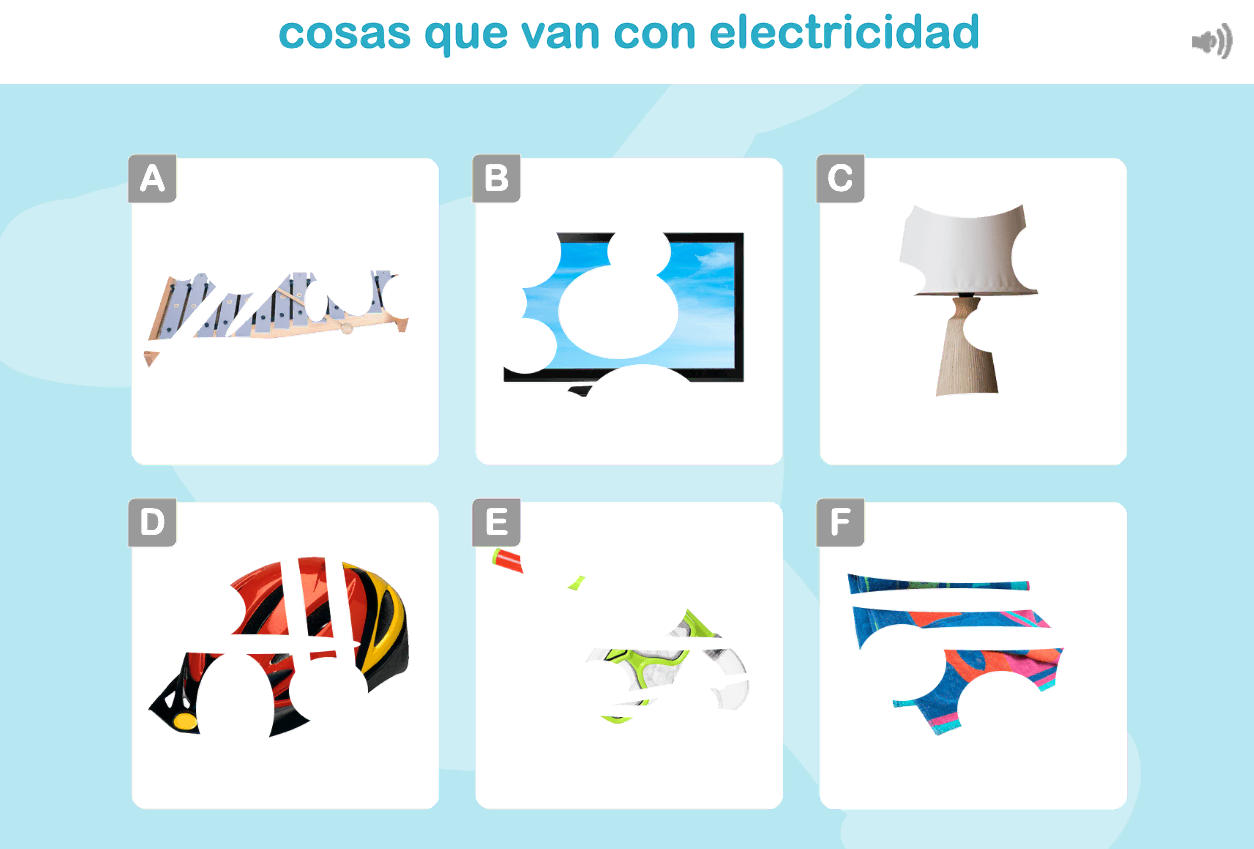

Scheda per lavorare le gnosie visive nei bambini: Oggetti parzialmente nascosti

Scheda per lavorare le gnosie visive nei bambini: Oggetti parzialmente nascosti

Lascia un commento