Le neuropsychologue Javier Tomás aborde le concept d’andamiaje en neuroréhabilitation. Comment la collaboration entre le patient et le thérapeute dans les processus de neuroréhabilitation permet des gains qu’un programme automatique et fermé ne peut réaliser.

Mon oncle (qui est maçon) dit qu’un mauvais mélange des composants du ciment ou du béton peut compromettre n’importe quelle structure parfaite sur le papier. En neuroréhabilitation, il nous arrive parfois la même chose.

L’andamiaje

Pourquoi tant de professionnels ne comprennent-ils pas que la collaboration entre le patient et le thérapeute permet des gains qu’un programme automatique et fermé ne peut réaliser ? Les systèmes informatiques ouverts, même au risque d’une non-généralisation dans l’expérimentation, possèdent une puissance clinique. Laquelle ? Celle de permettre à votre patient de comprendre ses compétences de manière réelle, significative et centrée sur des tâches concrètes.

Effectiveness et Efficacy

C’est la même différence qu’entre les termes effectiveness et efficacy. Il convient de rappeler que Cicerone (qui ne manque pas de rigueur) utilise le terme effectiveness pour définir les traitements en réhabilitation neuropsychologique dans les revues Cochrane. Autrement dit, en neuroréhabilitation, nous voulons des choses qui soient efficaces (avec une puissance clinique et un bon arrière-plan background théorique fondé sur les preuves), plutôt que strictement efficients (avec un rigoureux protocole expérimental, sans pour autant impliquer un solide arrière-plan théorique). Cela soulève une question supplémentaire : les modèles médicaux et pharmacologiques d’expérimentation sont-ils extrapolables à la recherche en réhabilitation neuropsychologique ? C’est un sujet qui pourrait alimenter un bon débat, mais concentrons-nous sur les gains d’un point de vue strictement clinique. Pour illustrer un peu ce thème, analysons un terme nommé andamiaje (scaffolding) en réhabilitation. Ce terme a plusieurs acceptions, alors c’est parti :

Andamiaje comme un processus

« Méthode d’analyse de la tâche dans laquelle le thérapeute contrôle les aspects de la tâche qui dépassent la zone de compétence du patient, ce qui lui permet de se concentrer sur les aspects qui relèvent de ses capacités » (Wood, Brunner Ross, 1976, p. 90). Elle offre un soutien maximal au patient sans pour autant devenir une méthode d’apprentissage sans erreur. La responsabilité d’une tâche se transfère progressivement, et permet au patient de prendre conscience de ses performances réelles. Elle repose sur un principe très simple : si le patient réussit l’exécution de la tâche, la phase suivante lui accorde plus de contrôle ; s’il échoue, le thérapeute reprend davantage le contrôle.

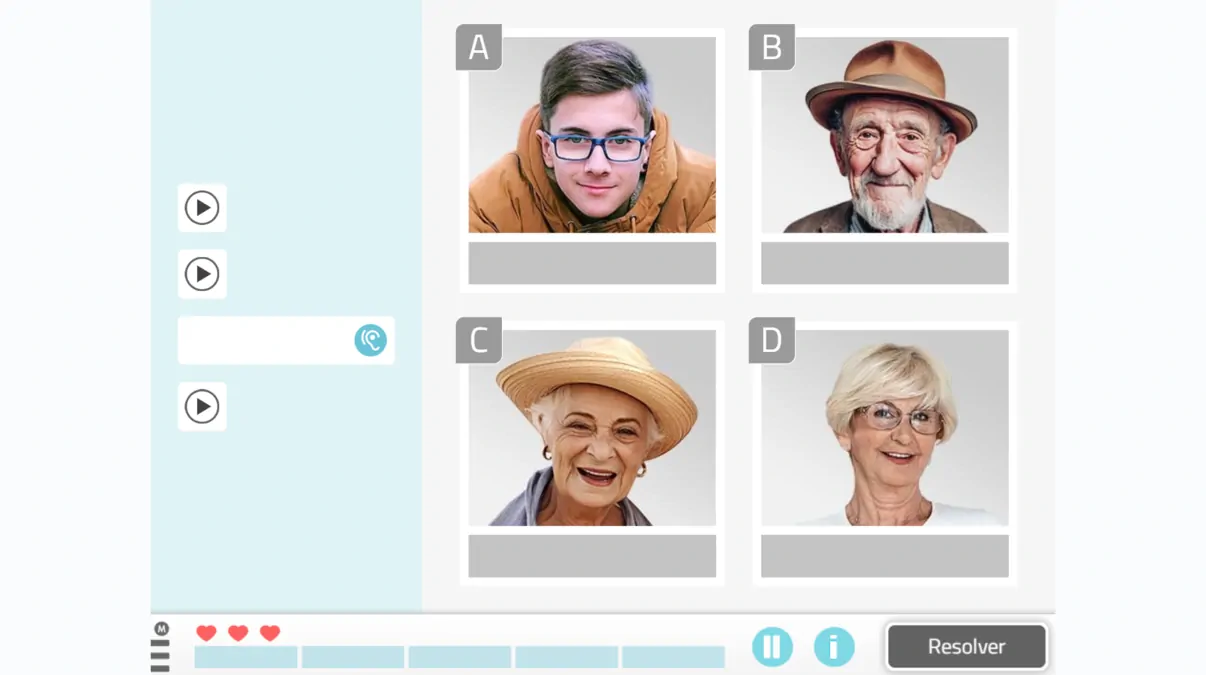

Tout cela permet au patient de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses et d’anticiper les erreurs. Cela diffère des approches successives aux tâches et de la gradation de la difficulté qui se focalisent uniquement sur des versions simplifiées de la tâche cible (une activité de niveau difficile ou avancé), graduées par le thérapeute : ici, il s’agit d’une collaboration où les deux acteurs (thérapeute et patient) sont actifs, et non passifs. Certes, un jeu vidéo est interactif. Mais un thérapeute ou un aidant qui analyse votre utilisation d’un jeu vidéo et vous fournit un feedback… en plus d’être interactif, c’est cliniquement plus efficace. Cela permet d’identifier les cibles de traitement.

Andamiaje comme guide ou instruction dans une tâche séquencée

Inspirées des travaux de Luria et Vygotsky (zone de développement proximal), ces idées proposent une méthode parentale de guidage verbal pour l’exécution de tâches chez l’enfant. Il s’agit d’une consigne verbale durant l’exécution de la tâche qui sert de soutien au sujet. Les aides verbales externes constituent une capacité additionnelle permettant au patient de mieux réussir la tâche que sans aide. Elles visent : l’initiation du comportement, la généralisation, la résolution de problèmes, la planification, la séquenciation, la supervision… En gros, le thérapeute fonctionne comme un exécutif central externe au patient. Utile aux premiers stades de la réhabilitation et lors de l’apprentissage de nouveaux comportements séquencés. L’un des prérequis est que la compréhension verbale, la mémoire et la réponse motrice aux consignes verbales soient préservées. Nous avons déjà commencé à mettre en place un système d’instructions visuelles.

Avec des tâches écologiques, il a été démontré que les patients commettent moins d’erreurs et nécessitent moins d’essais pour apprendre (Curran, 2004). Mais cela prend plus de temps (ce qui va à l’encontre de l’efficacité coût-temps-résultat vantée). Ma question : ne vaut-il pas mieux mettre plus de temps pour réhabiliter un patient, mais le réhabiliter plus efficacement ? D’ailleurs, ces techniques peuvent également être enseignées aux aidants et ont montré une amélioration des performances dans les AVQ (une bonne idée pour le guide des familles que nous élaborons dans un groupe LinkedIn auquel vous êtes tous invités). Sohlberg fait aussi référence à ce type d’instruction dans certaines revues.

Abonnez-vous

à notre

Newsletter

Andamiaje comme technique spécifique de graphiques

Une nouvelle alternative que nous souhaitons développer est un andamiaje graphique de concepts (un diagramme de comportement). Dans cet andamiaje, le patient doit élaborer un schéma d’action dans lequel il décompose graphiquement les comportements et peut annoter ces conduites. Par exemple, un modèle de parcours pour acheter du pain pourrait faire l’objet d’un traitement par andamiajes, avec des comportements et des décisions spécifiques. Il s’agit d’un modèle visuel où existe une représentation graphique des processus de contrôle pour réaliser une AVQ.

Andamiaje comme processus neural

Proposé notamment par Denise C. Park (2009). Les recherches en neuroimagerie de Park arrivent à la conclusion suivante : à mesure que nous vieillissons, lorsqu’une tâche à forte demande se présente, nous activons davantage de zones du lobe frontal (qui gèrent des ressources cognitives situées dans d’autres régions postérieures du cerveau), produisant un plus grand andamiaje de structures neuronales. Cette maturation résulte en une augmentation des capacités cognitives dès lors que l’on aborde l’andamiaje comme un processus global (alimentation, exercice, style cognitif d’adaptation…). Ces études servent à promouvoir un vieillissement actif, où la perte de temps de réaction ou de vitesse de traitement est compensée par d’autres fonctions.

Qu’ont en commun toutes ces acceptions ?

Qu’elles soient personnalisées. Qu’elles soient significatives. Qu’elles soient flexibles. Et qu’elles soient efficaces. Et qu’elles requièrent une collaboration thérapeute-patient. Et c’est peut-être là qu’ils se trompent. Nous ne sommes pas que des superviseurs du chantier. Nous sommes aussi des ouvriers du cerveau, nous aidons à construire des connexions neuronales. Nous faisons partie du facteur humain en neuroréhabilitation.

Les commentaires et critiques constructives sont les bienvenus.

Cordialement !

PS1 : Le groupe LinkedIn dans lequel nous discutons, avec d’autres professionnels, de ces questions s’appelle « La famille comme partie du processus rééducatif ».

PS2 : Voici un extrait d’un paragraphe en anglais que j’ai trouvé, expliquant la différence entre efficacy et effectiveness : « (…) there are different standards of proof for establishing the efficacy of an intervention as opposed to its effectiveness. Efficacy refers to whether the intervention can be successful when it is properly implemented under controlled conditions, whereas effectiveness refers to whether the intervention typically is successful in actual clinical practice. »

Une autre acceptation :

Effectiveness VS Efficacy : un traitement « effective » apporte des résultats positifs dans des conditions de soins habituelles ou courantes, qui peuvent ou non être contrôlées à des fins de recherche, mais peuvent l’être dans le sens où des activités spécifiques sont entreprises pour augmenter la probabilité de résultats positifs. Les études d’effectiveness mobilisent des praticiens et des patients en conditions réelles, incluant des patients ayant plusieurs diagnostics ou besoins. En revanche, un traitement « efficacious » fournit des résultats positifs dans un essai expérimental contrôlé. Une étude qui démontre qu’une approche de traitement est « efficacious » signifie que l’étude a produit de bons résultats, identifiés à l’avance, dans un essai expérimental contrôlé, souvent en conditions très contraignantes. Transposer des pratiques « efficacious » dans des contextes de pratique courante pour obtenir des résultats « effective » est l’un des défis majeurs de la pratique fondée sur les preuves.

Perception sociale dans la schizophrénie

Perception sociale dans la schizophrénie

Laisser un commentaire