Carlos Ruiz Ramírez, especialista en entrenamiento físico cognitivo, presenta cómo la neurociencia aplicada al rendimiento deportivo demuestra que entrenar el cerebro es clave para optimizar la atención, la toma de decisiones y la eficiencia motora.

Introducción

Visto desde las gradas, el deporte parece una coreografía de músculos: correr, saltar, golpear, resistir. Pero bajo cada gesto visible late una maquinaria invisible: miles de millones de neuronas creando mapas del mundo en tiempo real, adaptándose al caos, prediciendo lo impredecible. Entender este universo no es solo tarea de científicos, también lo es de quienes desean descubrir cómo el cerebro transforma la incertidumbre en maestría y la energía en belleza.

El papel del cerebro en el rendimiento cognitivo

El cuerpo ejecuta, pero es el cerebro quien compone la partitura. Cada vez que un futbolista se perfila para recibir un pase, su cerebro está realizando una proeza: sincroniza músculos, interpreta señales visuales, calcula distancias, evalúa riesgos, predice intenciones de rivales y compañeros. Todo eso en menos de medio segundo.

Este fenómeno es posible gracias a que el cerebro no funciona como una cadena lineal de órdenes, sino como una red compleja. En ella, miles de sistemas (sensorial, motor, emocional, atencional) interactúan de manera no jerárquica, autoorganizada y dinámica. No hay un “centro de control” único, sino múltiples nodos conversando en paralelo.

Ese modo de operar es lo que permite la creatividad deportiva. El gol inesperado, la finta improvisada, el pase imposible: ninguno se planifica racionalmente; emergen del caos organizado del cerebro. Y lo más fascinante es que ese caos se puede entrenar.

En lugar de buscar eliminar la imprevisibilidad de la práctica, los entrenamientos que mejor desarrollan el rendimiento cognitivo son los que introducen variabilidad, sorpresa e incertidumbre. Porque el desorden no es enemigo del rendimiento, es su motor.

Neuroplasticidad y adaptación en el deporte: claves para el alto rendimiento

El entorno deportivo es, por definición, cambiante. Un mal bote del balón, una ráfaga de viento, un rival que altera su táctica… Nada permanece igual. Y el jugador que domina el juego no es quien memoriza más jugadas, sino quien se adapta más rápido a lo nuevo.

La neurociencia lo explica a través de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones neuronales ante nuevos desafíos (Merzenich et al., 2014). Cuanto más se expone un deportista a estímulos novedosos, más flexible se vuelve su red neuronal y más recursos tiene para resolver problemas en tiempo real.

Esto tiene implicaciones prácticas muy poderosas:

- Los entrenamientos excesivamente predecibles crean automatismos rígidos.

- Los entrenamientos que incluyen variabilidad, toma de decisiones y presión temporal fomentan cerebros elásticos.

Un estudio clásico en ciencias del deporte mostró que cuando los atletas practican en entornos impredecibles, retienen mejor lo aprendido y transfieren sus habilidades con más éxito a contextos reales de competencia (Davids et al., 2008).

Adaptarse, en esencia, no es resistir al cambio, es fluir con él.

Percepción y atención en el deporte: la puerta de entrada a la toma de decisiones

En el deporte, actuar medio segundo antes que el rival puede cambiar un resultado. Esa fracción de tiempo depende menos de la velocidad física y más de la velocidad perceptiva.

Los expertos no ven más que los demás, ven distinto. Organizan la información sensorial para detectar patrones relevantes y descartar lo irrelevante. En fútbol, por ejemplo, los jugadores de élite escanean el entorno con mucha mayor frecuencia antes de recibir el balón, lo que les permite anticipar y decidir con más eficacia (Jordet et al., 2013).

La percepción deportiva es un proceso activo y entrenable. Se moldea a través de tareas que integran visión periférica, atención dividida, memoria de trabajo y control inhibitorio. Estas funciones ejecutivas (regidas por la corteza prefrontal) son también las mismas que usamos en la vida diaria para planificar, resolver problemas y gestionar emociones.

Así, entrenar el escaneo en un terreno de juego es también entrenar el cerebro para la vida cotidiana. No se trata solo de mirar el balón, se trata de leer el mundo mientras todo se mueve.

Eficiencia cognitiva y energética en el deporte: cómo optimizar recursos mentales y físicos

El cerebro representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume alrededor del 20% de la energía en reposo. Durante el ejercicio, esa demanda se comparte con

músculos hambrientos de oxígeno y glucosa. Si el cerebro no optimiza su gasto, el cuerpo se agota antes de tiempo.

Aquí aparece el concepto de eficiencia energética neural. Los deportistas expertos no corren más, corren mejor. Automatizan patrones motores, regulan el esfuerzo, seleccionan momentos clave para acelerar y momentos para recuperarse, y con ello liberan recursos cognitivos para tomar decisiones.

Este equilibrio entre control consciente y automatización refleja la cooperación entre el sistema nervioso central (corteza motora, ganglios basales, cerebelo) y el sistema nervioso autónomo, que regula funciones vitales y estados de activación.

La ciencia lo confirma: entrenar con tareas que exigen simultáneamente esfuerzo físico y toma de decisiones mejora tanto la eficiencia neural como el rendimiento físico (Pesce & Audiffren, 2011).

En otras palabras, el mejor deportista no es el que hace más, sino el que hace lo justo con la energía justa.

Entrenamiento cognitivo en el deporte: más allá del músculo

La neurociencia no busca convertir a los entrenadores en neurocientíficos ni a los jugadores en laboratorios andantes. Busca algo más simple y más profundo: que entendamos que el rendimiento deportivo es un fenómeno emergente, el resultado de múltiples sistemas que interactúan con armonía bajo condiciones de incertidumbre.

Por eso, diseñar entrenamientos centrados solo en la repetición mecánica es como enseñar a pintar solo con una brocha: se ignora la paleta completa. Cuando entrenamos desde la complejidad, permitimos que el deportista aprenda a pensar en movimiento, adaptarse al caos, percibir con precisión y gestionar su energía como un recurso finito.

Y ese mismo modelo sirve para cualquier ser humano. La vida, como el deporte, es impredecible. Quien cultiva un cerebro flexible, perceptivo y eficiente, puede transformar la incertidumbre cotidiana en oportunidad. Y eso, en el fondo, es ganar.

Pensar rápido, decidir mejor: memoria y funciones ejecutivas del deporte al día a día

La fuerza mueve, pero la memoria sostiene el plan. En un partido, la memoria de trabajo (ese bloc de notas mental que dura segundos) mantiene vivo el mapa de apoyos, coberturas y líneas de pase mientras el mundo tiembla. El mediocentro que recibe “perfilado” no ve solo una pelota: sostiene en la cabeza la última consigna del entrenador, el movimiento del extremo hace dos segundos y el hueco que se abrirá si atrae la presión un toque más. Esa memoria instantánea es la que permite jugar a futuro.

La memoria episódica guarda experiencias y entrena la intuición: “cuando el lateral rival se cierra, el pase a la espalda aparece”. Y la memoria procedimental automatiza gestos técnicos para liberar recursos atencionales: cuanto menos ocupa el control del balón, más ancho es el lente para decidir. En la vida pasa igual: quien automatiza hábitos (dormir, comer, priorizar) gasta menos en lo básico y elige mejor en lo complejo.

A esa orquesta se le suman las funciones ejecutivas, las habilidades del “director de juego”, el cerebro:

- Control inhibitorio: no todo lo que puedo hacer, debo hacerlo. El ‘9’ que no remata al primer toque y espera la llegada del volante; el portero que no saca rápido porque ve al equipo desordenado. En la cotidianidad, es no responder a la primera emoción y elegir el momento.

- Flexibilidad cognitiva: cambiar de plan sin perder la compostura. El extremo que iba a encarar por fuera, ve la ayuda del lateral y gira por dentro. En la vida, es recalcular cuando el contexto cambia sin avisar.

- Planificación: priorizar lo que importa ahora. El central que, al escuchar “¡solo!”, reescribe su jerarquía de opciones en milisegundos: pausa, conduce, rompe línea. Fuera del campo, es ajustar la agenda cuando aparece lo esencial.

Estas funciones se entrenan en contextos ricos en información, con reglas claras y variabilidad inteligente. Un buen ejercicio no busca la jugada perfecta, sino cerebros que eligen.

En síntesis: memoria para recordar lo útil, funciones ejecutivas para elegir lo necesario, y complejidad para aprender a fluir. El buen fútbol (como la buena vida) no es vencer al caos, sino conversar con él hasta que el juego te devuelva armonía.

El movimiento: la máxima expresión de la vida

El movimiento es la forma en que la vida se pronuncia. Cada paso, cada gesto, cada cambio de dirección es un pequeño acto de rebeldía contra la rigidez. Estar vivos es moverse, y moverse es adaptarse. Charles Darwin lo resumió con una frase que atraviesa el tiempo: “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio”.

En el deporte —y en la vida— adaptarse no es resistir ni rendirse, es fluir. Y fluir exige moverse con conciencia, no solo con velocidad. Cada vez que un deportista se desplaza, su cerebro está filtrando miles de estímulos: voces, colores, trayectorias, distancias, sonidos, presiones internas y externas. La clave no está en procesarlos todos, sino en saber cuáles importan y cuáles dejar pasar.

Esa capacidad de discriminar lo relevante de lo irrelevante es el verdadero músculo de la adaptación. Se llama atención selectiva, y depende de circuitos que conectan la corteza prefrontal con sistemas sensoriales y límbicos. Cuanto más entrenamos nuestra mirada para ampliar el campo y elegir con sabiduría qué atender, más flexibles nos volvemos ante la incertidumbre.

Moverse, entonces, no es solo desplazarse en el espacio, es aprender a habitar el cambio sin miedo. Porque quien se mueve con los ojos bien abiertos y el juicio bien afinado, deja de luchar contra el entorno y comienza a fluir con él.

Y cuando fluimos con el mundo, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un enorme escenario.

Conclusión: la importancia del cerebro en el rendimiento y la vida diaria

La neurociencia nos recuerda que el rendimiento deportivo no depende solo del cuerpo que corre, sino del cerebro que se adapta. Cuanto más complejo es el entorno, más se afila la percepción; cuanta más incertidumbre, más plástica se vuelve la mente; cuanto mejor se predice el caos, menos energía se desperdicia.

Comprender este entramado no es solo útil para ganar partidos: enseña a vivir con inteligencia, flexibilidad y elegancia en un mundo que nunca deja de moverse. Porque entrenar el cerebro no es solo mejorar el rendimiento, es ampliar las posibilidades de lo que podemos llegar a ser.

El deporte no es solo una competencia contra otros, es un espejo que nos enfrenta a lo imprevisible: al error, al azar, al caos que ningún plan puede controlar. Cada entrenamiento es un ensayo de cómo responder cuando lo planeado se quiebra. Y en ese vaivén entre orden y desorden, entre control y sorpresa, se forja el carácter. Porque el verdadero desafío no es imponer nuestra voluntad sobre el mundo, sino mantener nuestra esencia cuando el mundo cambia sin avisar (léase como un partido). Ese, quizás, es el verdadero triunfo: no vencer al rival, sino vencer a la incertidumbre sin perder la armonía.

Bibliografía

- Davids, K., Button, C., & Bennett, S. (2008). Dynamics of Skill Acquisition: A Constraints-Led Approach. Human Kinetics.

- Jordet, G., Bloomfield, J., & Heijmerikx, J. (2013). Scanning, context and decision making in elite soccer players. Journal of Sports Sciences, 31(4), 431–440.

- Kelso, J.A.S. (1995). Dynamic Patterns: The Self-Organization of Brain and Behavior. MIT Press.

- Leon C. Megginson (1963), inspirada en El origen de las especies de Charles Darwin (1859).

- Merzenich, M. M., Van Vleet, T. M., & Nahum, M. (2014). Brain plasticity-based therapeutics. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 385.

- Pesce, C., & Audiffren, M. (2011). Cognitive and physical exercise: Bio-psycho social outcomes. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(6), 1119–1121.

Preguntas frecuentes sobre neurociencia y estimulación cognitiva en el deporte

1. ¿Qué es la estimulación cognitiva en el deporte?

La estimulación cognitiva en el deporte consiste en entrenar funciones mentales como la atención, la memoria, la percepción o la toma de decisiones para mejorar el rendimiento. A través de ejercicios que combinan movimiento y desafío mental, el deportista aprende a anticipar, adaptarse y mantener la concentración incluso bajo presión.

2. ¿Por qué la neurociencia es clave para el alto rendimiento deportivo?

La neurociencia aplicada al deporte estudia cómo el cerebro coordina la acción, la percepción y la emoción durante el entrenamiento y la competencia. Comprender estos procesos permite optimizar tanto la preparación física como la cognitiva, favoreciendo un rendimiento más inteligente, eficiente y sostenible.

3. ¿Qué beneficios tiene la estimulación cognitiva para los deportistas?

La estimulación cognitiva mejora la toma de decisiones, la atención selectiva, la memoria de trabajo y la flexibilidad mental. En el contexto deportivo, esto se traduce en una mejor lectura del juego, anticipación ante los rivales, menor desgaste mental y mayor capacidad de adaptación a la incertidumbre. Además, fortalece la resiliencia emocional y previene el agotamiento cognitivo.

4. ¿Qué papel tiene la neuroplasticidad en el rendimiento deportivo?

La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones neuronales ante nuevos estímulos. En el deporte, se traduce en una mayor adaptación a entornos cambiantes, mejor aprendizaje motor y mayor transferencia de habilidades entre entrenamiento y competencia.

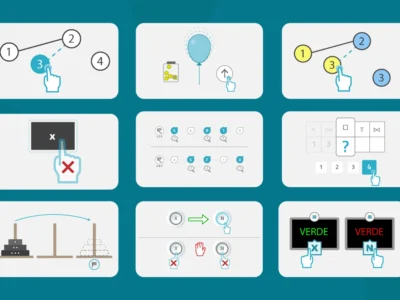

5. ¿Cómo aplicar la estimulación cognitiva en los entrenamientos deportivos?

Se puede aplicar mediante ejercicios duales que combinen esfuerzo físico y desafío mental: tareas que exijan atención dividida, control inhibitorio, memoria de trabajo o toma de decisiones bajo presión. Por ejemplo, juegos con estímulos visuales y auditivos variables, cambios de ritmo o ejercicios de visión periférica. Estas dinámicas desarrollan la cooperación entre el sistema nervioso central y el sistema motor, clave en el rendimiento cognitivo-deportivo.

6. ¿Qué funciones ejecutivas son esenciales para el rendimiento deportivo?

Las funciones ejecutivas clave son el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la planificación estratégica. Entrenarlas permite regular impulsos, adaptarse a cambios imprevistos y priorizar decisiones eficaces, tanto en el campo como fuera de él.

Neuromodulación en la rehabilitación neuropsicológica: aplicaciones, beneficios y futuro de la estimulación cerebral no invasiva

Neuromodulación en la rehabilitación neuropsicológica: aplicaciones, beneficios y futuro de la estimulación cerebral no invasiva

Deja una respuesta