José López Sánchez, coordinatore delle terapie presso CEN, presenta in questo articolo l’approccio all’allenamento cognitivo-motorio basato sull’impiego di compiti duali, della realtà virtuale e della realtà aumentata.

(Il presente documento, intitolato “Allenamento cognitivo-motorio: integrazione di compiti duali, realtà virtuale e aumentata”, è frutto di una traduzione e rielaborazione libera del testo “Allenamento della marcia e dell’equilibrio basato sulla realtà virtuale e aumentata” (1). Contiene contributi significativi dell’autore, José López Sánchez, derivanti dalla sua esperienza clinica e supportati da ulteriori studi scientifici pubblicati sull’argomento.)

Introduzione

- L’uso della realtà virtuale e della realtà aumentata nella neuroriabilitazione sono diventati popolari negli ultimi anni e hanno ricevuto grande attenzione nelle pubblicazioni scientifiche (circa 1000 articoli) (1).

- I deficit nell’esecuzione dei compiti duali cognitivo-motori (come, ad esempio, camminare mentre si parla) sono comuni nelle persone con esiti neurologici. L’allenamento sui compiti duali cognitivo-motori è stato proposto come un’alternativa ai metodi convenzionali di riabilitazione per affrontare queste problematiche (2).

- I risultati di tale allenamento evidenziano potenziali miglioramenti in parametri specifici, tra cui:

- Velocità e lunghezza del passo (in condizioni di singolo compito) in persone affette da Malattia di Parkinson e Malattia di Alzheimer.

- Velocità di marcia nell’esecuzione di compiti duali in persone con Malattia di Parkinson, Malattia di Alzheimer e danno cerebrale acquisito.

- Potenziale miglioramento dell’equilibrio e delle funzioni cognitive in persone affette da Malattia di Parkinson e Malattia di Alzheimer.

Revisione dei Principi di Trattamento

I protocolli di intervento e le misure di outcome impiegate nei diversi studi sono ancora significativamente eterogenei e, pertanto, non consentono un confronto diretto tra gruppi omogenei. Tuttavia, affinché l’allenamento risulti efficace, esso dovrebbe aderire a una serie di principi derivati dalle teorie dell’apprendimento motorio, che permettono di ottimizzare gli interventi e massimizzare i risultati clinici.

Questi principi, cruciali per l’applicazione clinica, includono:

- Focalizzazione dell’attenzione

- apprendimento implicito

- variazione

- intensità dell’allenamento

- specificità del compito

- feedback

Spiegheremo uno per uno i principi di trattamento:

1. Focalizzazione dell’attenzione

Durante il percorso riabilitativo, la modalità con cui i terapisti presentano gli esercizi e le istruzioni fornite influisce in modo significativo sulla focalizzazione dell’attenzione del paziente, sull’esecuzione del movimento e sul risultato atteso.

Spesso, i terapisti utilizzano istruzioni che si riferiscono direttamente alle parti del corpo o al movimento stesso (ad esempio: “mantieni le ginocchia dietro le dita dei piedi”, per indurre una maggiore estensione del ginocchio). Nell’ambito dell’apprendimento motorio, questo approccio è definito “focus attentivo interno”. Tale focalizzazione tende a generare movimenti eccessivamente consapevoli che possono interferire con il controllo motorio automatico (3).

Inoltre, nelle persone con deficit attentivi, queste istruzioni interne possono assorbire gran parte delle risorse cognitive dell’individuo, non lasciando capacità disponibili per affrontare contemporaneamente attività aggiuntive, come i compiti duali.

Studi recenti indicano che le istruzioni che promuovono un focus attentivo esterno – indirizzando l’attenzione sull’effetto del movimento nell’ambiente (per esempio: “tocca con il piede il segnale sul pavimento”) – favoriscono un miglioramento nell’apprendimento motorio.

Ricerche condotte in ambito sportivo (4-6) e nell’allenamento dell’equilibrio (7) dimostrano in modo coerente una performance motoria superiore a seguito di un periodo di apprendimento con focus esterno, rispetto alle istruzioni basate sul focus interno. Tuttavia, nella pratica clinica quotidiana, la sfida consiste talvolta nel trovare formulazioni adeguate che inducano efficacemente un focus attentivo esterno.

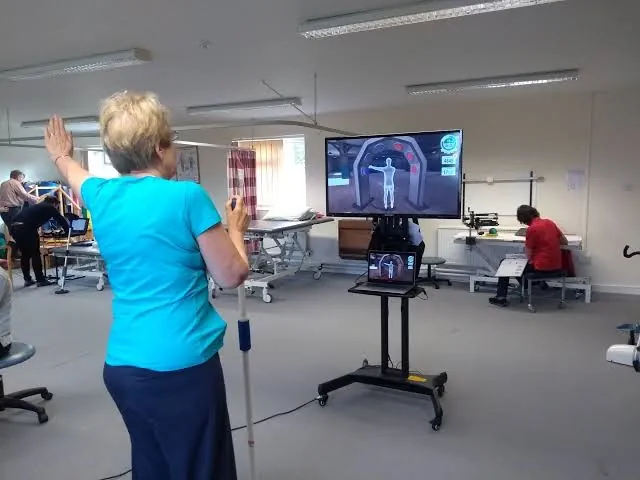

Uno dei principali vantaggi della Realtà Aumentata (RA) in riabilitazione risiede nella sua capacità di facilitare le regolazioni della marcia. Questo può avvenire, ad esempio, mediante l’utilizzo di segnaletiche esterne virtuali (come bersagli visivi sui quali il paziente deve poggiare il piede) proiettate sulla superficie di deambulazione, o attraverso l’uso di segnali acustici.

In questo contesto, la Realtà Aumentata, utilizzando tali cue esterni, indirizza il focus attentivo del paziente verso l’ambiente virtuale anziché verso il proprio corpo. Questa modalità promuove attivamente il focus esterno e, di conseguenza, è probabile che migliori l’outcome della terapia, in piena coerenza con i principi dell’apprendimento motorio.

2. Apprendimento implicito

Tradizionalmente, l’acquisizione di nuove abilità motorie è stata insegnata tramite istruzioni esplicite, portando a un controllo consapevole del movimento. Tuttavia, il controllo motorio abituale si basa primariamente sulla conoscenza implicita: sappiamo come eseguire il movimento, ma di solito non siamo consapevoli di come controlliamo i nostri muscoli e non siamo in grado di spiegarlo a parole.

Studi recenti suggeriscono che l’apprendimento esplicito può limitare o interferire con i processi automatici di controllo motorio, portando a un’esecuzione motoria peggiorata, specialmente quando gli individui sono sottoposti a stress o devono eseguire il compito sotto pressione (8-12).

Di conseguenza, la riabilitazione può beneficiare enormemente dall’uso dell’apprendimento implicito, inteso come un apprendimento che si verifica senza la piena consapevolezza cosciente di ciò che si sta apprendendo.

Un esempio è stato riscontrato in pazienti post-ictus, dove l’esecuzione di un compito di equilibrio dinamico è risultata inferiore dopo un periodo di apprendimento esplicito rispetto all’apprendimento implicito (13). Come già descritto in precedenza, un modo efficace per promuovere l’apprendimento implicito è proprio attraverso l’utilizzo di istruzioni o compiti che richiedono un focus esterno dell’attenzione.

È definitivamente arrivato il momento di cambiare i vecchi paradigmi nella neuroriabilitazione, dove il paziente va in fisioterapia o terapia occupazionale quando desidera lavorare sugli aspetti motori di gamba o braccio e dallo neuropsicologo quando deve trattare aspetti cognitivi. L’evidenza scientifica ci mostra la costante interazione tra aspetti cognitivi e motori e il fatto che l’interazione tra capacità del paziente, esercizio e ambiente sia fondamentale per il riapprendimento.

È per questo che dobbiamo riflettere su quale tipo di apprendimento stia promuovendo il compito che presentiamo al paziente e l’ambiente in cui lo eseguirà, adeguandolo alle sue capacità per permettere un progresso man mano che il paziente pratica e migliora.

3. Variazione

L’importanza di introdurre la variazione nella pratica degli esercizi è un altro principio cruciale derivato dalle ricerche nel campo dell’apprendimento motorio.

Invece di ripetere lo stesso identico movimento più volte (pratica costante), l’introduzione di piccole variazioni nel movimento contribuisce a un apprendimento motorio più solido e robusto (14). Inoltre, anche le variazioni nella sequenza di presentazione degli esercizi (pratica casuale rispetto alla pratica a blocchi) sono in grado di migliorare l’apprendimento motorio, in particolare per quanto riguarda la ritenzione (mantenimento nel tempo) e il trasferimento (applicazione a compiti nuovi) dell’abilità acquisita (15).

Nonostante gli studi supportino in modo coerente la pratica variabile, la maggior parte delle ricerche si è concentrata su compiti in ambiente di laboratorio (15, 16) o su applicazioni in ambito sportivo (14, 17-19).

Quando questi principi vengono applicati al contesto clinico, ad esempio nell’allenamento dell’equilibrio, si osserva una riduzione dell’oscillazione posturale in stazione eretta dopo soli 15 minuti di esercizi di equilibrio variato (come esercizi di trasferimento di peso su basi di appoggio ridotte). Al contrario, non si notano differenze significative dopo un allenamento ripetitivo o dopo un semplice mantenimento della stazione eretta (20).

Sembra, pertanto, che la pratica variabile degli esercizi possa migliorare significativamente gli outcome riabilitativi. L’utilizzo della Realtà Virtuale (RV) o Realtà Aumentata (RA) rende la creazione di tali variazioni estremamente agevole, consentendo di manipolare numerosi parametri degli esercizi. Esempi di tali modifiche includono la variazione della posizione del bersaglio, dei requisiti di velocità, degli elementi dell’ambiente simulato, e così via.

4. Intensità dell’allenamento

L’intensità dell’allenamento (numero di ripetizioni, frequenza degli allenamenti, difficoltà degli esercizi, ecc.) è un fattore determinante nell’esito della terapia (21-23). Si raccomanda un allenamento ad alta intensità per massimizzare l’effetto del trattamento.

La realtà virtuale e aumentata potrebbe aiutare a raggiungere intensità elevate di pratica, incrementando la motivazione di alcuni pazienti e la loro aderenza al trattamento, migliorando l’efficienza dell’allenamento e fornendo una sfida adeguata.

Inoltre, l’allenamento con realtà virtuale e aumentata (RV e RA) facilita due tipologie di allenamento: l’allenamento autonomo da parte del paziente, sia in clinica sia a casa.

In molti centri di riabilitazione il rapporto paziente/terapista è ridotto e ciò rappresenta una sfida nell’aumentare l’intensità dell’allenamento. Inoltre, molti pazienti si esercitano solo quando sono accanto al terapista, ma una volta tornati a casa trascorrono la maggior parte del tempo di forma sedentaria.

Per queste due situazioni la RV e la RA possono rappresentare una soluzione per alcuni pazienti, poiché forniscono il feedback necessario per l’esecuzione degli esercizi, che possono essere monitorati a distanza da un professionista, adattati quando necessario, e consentono la raccolta di informazioni su quanta attività sta svolgendo il paziente e come la sta eseguendo.

Nella neuroriabilitazione spesso è richiesto un allenamento ripetitivo di movimenti relativamente semplici. Alcuni esercizi si rivelano rapidamente noiosi, rendendo difficile per il paziente mantenere motivazione e concentrazione.

Uno dei vantaggi della riabilitazione virtuale è l’uso di giochi, che per alcuni pazienti può rendere la terapia più divertente e gradevole (24-26). Alcuni pazienti possono impegnarsi maggiormente nella seduta di terapia e incrementare l’aderenza al trattamento (27-30).

Anche il numero di ripetizioni raggiungibili e il tempo di trattamento attivo con realtà virtuale e realtà aumentata possono essere maggiori rispetto alla terapia convenzionale (31-33). Ad esempio, in uno studio si è ottenuto il doppio dei passi durante un compito di RA e allenamento su tapis roulant, rispetto all’allenamento convenzionale della marcia (31). L’aumento della motivazione è sicuramente uno dei fattori che spiega ciò, ma non l’unico.

Altri aspetti pratici, come l’assenza della necessità fisica di montare e modificare i diversi percorsi di marcia, aumentano il tempo che, all’interno di una seduta, può essere dedicato all’allenamento attivo da parte del paziente.

Inoltre, è possibile controllare in modo molto preciso il livello di difficoltà proposto al paziente in base alle sue capacità. La difficoltà dei giochi può essere gradualmente adattata, ad esempio modificando i requisiti di velocità o le distanze dei bersagli da raggiungere.

Prova NeuronUP gratis per 7 giorni

Potrai collaborare con le nostre attività, progettare sedute o fare riabilitazione a distanza.

5. Specificità dell’esercizio

Un’altra raccomandazione cruciale per la riabilitazione è l’inclusione di un allenamento specifico per il compito che si intende recuperare (22, 34). Per ottimizzare il trasferimento dei progressi motori alle attività della vita quotidiana (Activities of Daily Living, ADL), la terapia deve includere la pratica di sfide ecologiche (simili a quelle della vita reale). La RV e la RA si rivelano strumenti ideali per simulare tali sfide in un ambiente controllato e sicuro.

Ad esempio, la realtà virtuale e aumentata possono aiutare ad allenare la marcia in situazioni complesse. Questo è essenziale, poiché camminare nella vita quotidiana è molto più che eseguire un modello di deambulazione ripetitivo; richiede la capacità di adattare costantemente lo schema motorio a diverse circostanze ambientali. Potrebbe essere necessario alzare l’arto inferiore per superare un ostacolo (ad esempio, un selciato sconnesso), ridurre la velocità per evitare una collisione, aumentarla per attraversare la strada in sicurezza o destreggiarsi tra le persone in un centro commerciale affollato.

L’adattabilità della marcia si definisce come l’agilità di adattarla alle circostanze dell’ambiente, ed è per questo un elemento cruciale quando si cammina in casa e, in particolare, negli spazi aperti.

La RA può essere uno strumento utile per allenare l’adattabilità della marcia, proiettando bersagli per i piedi o ostacoli sulla superficie su cui si cammina (35, 36). Inoltre, la RV può essere utilizzata per creare un flusso ottico durante la camminata su tapis roulant, migliorando la sensazione naturale di deambulazione (37, 38).

Altri esempi di sfide funzionali quotidiane sono le attività che richiedono l’esecuzione simultanea di compiti cognitivi e motori. Tra questi: attraversare la strada prestando attenzione al traffico, camminare mentre si recuperano informazioni in memoria (es. lista della spesa) o mentre si conversa con un amico.

Quando si eseguono due compiti in simultanea, la qualità o la performance di uno o entrambi possono ridursi. Questo fenomeno è noto come interferenza nei compiti duali, e si verifica con maggiore frequenza con l’avanzare dell’età (39) e in presenza di patologie neurologiche come l’ictus (40) o la Malattia di Parkinson (41).

L’interferenza nei compiti duali è un predittore di cadute (42). L’allenamento sui compiti duali si è dimostrato più efficace nel ridurre questa interferenza rispetto al solo allenamento su singolo compito (43-46). È per questo che i moderni programmi di prevenzione delle cadute dovrebbero sempre includere esercizi che simulano i compiti duali (47).

Attraverso la Realtà Virtuale è relativamente semplice aggiungere elementi cognitivi all’allenamento motorio, incorporando efficacemente i compiti duali. Un metodo consiste nell’inserire un compito cognitivo non correlato al movimento (per esempio, contare a ritroso o un compito di memoria).

È importante sottolineare che, nella stragrande maggioranza dei casi, l’allenamento cognitivo viene svolto in posizione statica (seduti davanti a un tavolo), raramente in movimento. Sarebbe estremamente vantaggioso includere l’uso di sistemi di stimolazione e riabilitazione cognitiva in modo contemporaneo con la deambulazione, la pratica di esercizi di equilibrio o semplicemente la stazione eretta.

Un altro modo di incorporare il compito cognitivo all’interno del gioco in realtà virtuale, per esempio, è tramite giochi che richiedono pianificazione o lo sviluppo di una strategia. Infine, è possibile aggiungere elementi cognitivi simulando sfide di compiti duali che si presentano nella vita quotidiana, come camminare in un supermercato virtuale mentre si raccolgono una serie di oggetti nel carrello (48) o attraversare la strada virtuale evitando ostacoli e prestando attenzione (49).

6. Feedback

Per poter migliorare la nostra esecuzione motoria, abbiamo bisogno di informazioni sulla qualità o sul risultato del compito. Questa retroazione (o feedback) proviene spesso da fonti intrinseche, come la visione o la propriocezione.

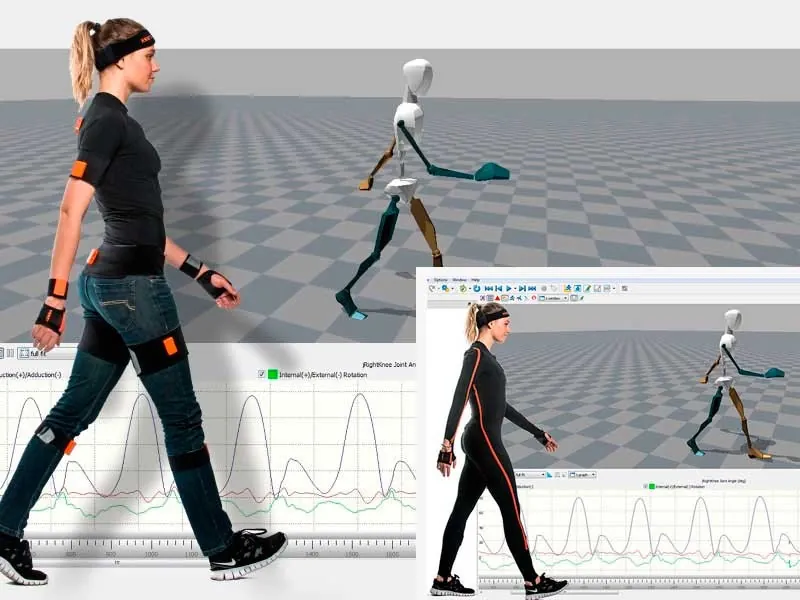

Il feedback intrinseco può essere aumentato fornendo informazioni che normalmente sarebbero inaccessibili al paziente, come ad esempio gli angoli esatti delle articolazioni o i parametri cinematici del movimento (biofeedback).

Attraverso la Realtà Virtuale (RV), il biofeedback può essere mostrato al paziente in tempo reale o addirittura incorporato direttamente nell’esercizio. Fornire biofeedback può essere particolarmente utile per l’allenamento della marcia o dell’equilibrio.

L’allenamento dell’equilibrio basato sul feedback consiste normalmente in esercizi di trasferimento di peso in cui il paziente riceve informazioni sulla posizione del suo centro di pressione (COP).

Una revisione sistematica ha valutato l’efficacia dell’allenamento dell’equilibrio basato sul feedback negli adulti anziani e ha concluso che tale allenamento comporta una riduzione dell’oscillazione posturale, un miglioramento della capacità di trasferimento di peso, una riduzione delle richieste attentive durante la stazione eretta statica e un miglioramento dei punteggi nella scala di Berg (50). Esistono inoltre evidenze che suggeriscono come l’aggiunta di biofeedback all’allenamento dell’equilibrio in persone con esiti post-ictus possa essere vantaggioso (51, 52).

Esiste una vasta letteratura che dimostra l’efficacia del biofeedback per la rieducazione della marcia in diverse popolazioni cliniche. Ad esempio, l’allenamento con feedback può ridurre l’adduzione del ginocchio o aumentare l’angolo dell’alluce per la prevenzione dell’osteoartrite del ginocchio (53-55).

Può anche migliorare la propulsione durante la fase di distacco del piede nel passo in anziani sani, rendendo il loro schema di marcia più simile a quello degli adulti giovani (56). Il feedback può aiutare le persone con la Malattia di Parkinson o con lesione midollare incompleta a compiere passi più lunghi (57, 58) e migliorare la marcia in soggetti dopo un’amputazione transfemorale (59). È stato anche dimostrato che può contribuire a modulare i parametri della marcia nei bambini con paralisi cerebrale (60). Vi sono ulteriori applicazioni per la prevenzione degli infortuni nei corridori, la correzione di schemi di iperestensione del ginocchio (61, 62), e così via.

Questi esempi dimostrano come il biofeedback sia uno strumento efficace e versatile che consente ai pazienti di adattare aspetti specifici della loro performance di marcia. In conclusione, la capacità di fornire un biofeedback aumentato in modo preciso e regolabile è uno dei maggiori punti di forza (selling point) dell’allenamento con Realtà Virtuale (RV) e Realtà Aumentata (RA). Attraverso l’incorporazione del feedback aumentato in un ambiente ludico (gaming), è possibile incrementare ulteriormente la motivazione e il coinvolgimento del paziente.

Conclusioni

- La Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata sono strumenti all’avanguardia che possono aiutarci a rendere i nostri programmi di allenamento più specifici, efficaci e motivanti per il paziente.

- È fondamentale, tuttavia, che l’utilizzo di queste tecnologie sia strategico. Dobbiamo chiederci: perché, per cosa e come utilizziamo la RV e la RA. L’uso di queste tecnologie non può ridursi semplicemente a far indossare al paziente un visore VR o a posizionarlo davanti a uno schermo per un gioco. Dobbiamo innanzitutto riflettere sul perché utilizziamo questi strumenti, ovvero cosa ci offrono di speciale e distintivo rispetto alle forme di trattamento convenzionali. Successivamente, dobbiamo identificare l’obiettivo specifico per cui li impiegheremo: migliorare l’informazione su un aspetto del movimento tramite biofeedback, potenziare l’allenamento cognitivo nei compiti duali, simulare situazioni ecologiche della vita quotidiana, ecc. Infine, dobbiamo definire il come verranno utilizzate le tecnologie, assicurandoci che l’intervento sia progettato seguendo rigorosamente i sei principi di trattamento (Focalizzazione dell’Attenzione, Apprendimento Implicito, Variazione, Intensità, Specificità del Compito, Feedback) discussi in questo testo.

- È fortemente consigliabile progettare trattamenti che vedano la combinazione integrata di aspetti motori e cognitivi. Come esposto, la RV e la RA, in sinergia con altri sistemi e piattaforme di riabilitazione cognitiva, possono essere efficacemente integrate con allenamenti della marcia, dell’equilibrio o dell’arto superiore, solo per citare alcuni esempi applicativi.

Bibliografia

- Virtual and Augmented reality based balance and gait training. Selma Papegaaij, Floris Morang, Frans Steenbrink. https://www.hocoma.com/news/virtual-augmented-reality-based-balance-gait-training/

Libro di neurocognizione, cognizione sociale e metacognizione nella psicosi

Libro di neurocognizione, cognizione sociale e metacognizione nella psicosi

Lascia un commento