La neuropsychologue infanto-juvenile Alba Martínez aborde dans cet article les troubles du neurodéveloppement selon une perspective de genre.

1. Introduction

Les troubles du neurodéveloppement constituent un groupe hétérogène de conditions affectant le développement cognitif, comportemental et socio-émotionnel dès les premières étapes de la vie. Malgré les avancées de la recherche, un fossé significatif subsiste dans l’identification, le diagnostic et le traitement de ces conditions lorsqu’on les analyse sous l’angle du genre (Young et al.,2020).

2. Que sont les troubles du neurodéveloppement ?

Selon le DSM-5-TR® (APA, 2022), les troubles du neurodéveloppement incluent des conditions telles que le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), le trouble du spectre autistique (TEA), le trouble du développement intellectuel, les troubles de la communication, le trouble spécifique des apprentissages, les troubles moteurs et des tics, entre autres.

Il s’agit de conditions d’origine biologique qui affectent le développement du système nerveux central et se manifestent dès les premières étapes de la croissance. Ces altérations impactent directement le développement de fonctions telles que l’interaction et la cognition sociale, le langage, l’apprentissage ou l’attention.

Bien qu’elles puissent coexister avec d’autres diagnostics, elles partagent une caractéristique fondamentale : elles apparaissent durant le développement et persistent tout au long du cycle de vie. Pour cette raison, le diagnostic et l’intervention précoces sont essentiels pour réduire l’impact fonctionnel et améliorer l’adaptation à l’environnement.

Cependant, des facteurs cruciaux comme les biais de genre ou le contexte socioculturel influencent directement et indirectement. Reconnaître l’importance de ces composantes contextuelles et sociales favorise une approche compréhensive et adaptée à la diversité.

Essayez NeuronUP 7 jours gratuitement

Vous pourrez travailler avec nos activités, concevoir des séances ou effectuer des réhabilitations à distance

3. Différences de genre dans le TEA, le TDAH et la déficience intellectuelle (DI)

Les manifestations cliniques des troubles du neurodéveloppement ne sont pas neutres du point de vue du genre. Cependant, la recherche et la pratique clinique se sont principalement basées sur des populations masculines, ce qui a contribué à une compréhension biaisée et à un sous-diagnostic systématique chez les filles, les femmes et les personnes ayant des identités de genre diverses (Young et al., 2020; Lai et al., 2015).

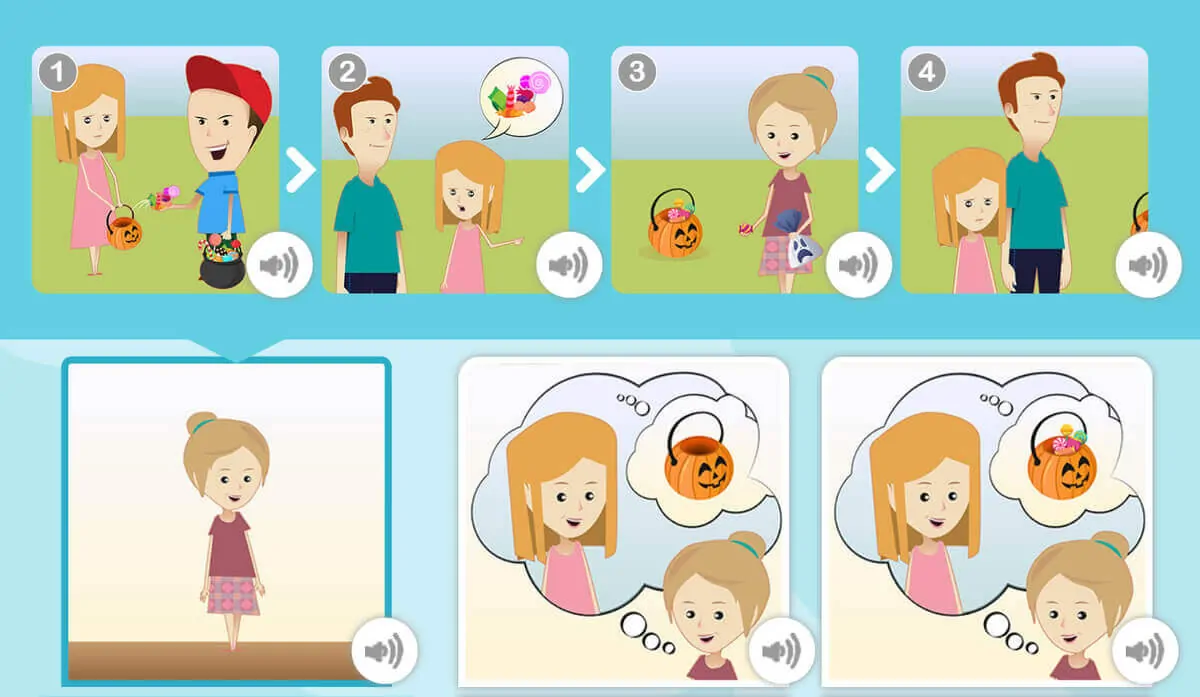

Dans le cas du trouble du spectre autistique (TEA), sa présentation peut difficulter l’identification des signes précoces qui peuvent s’éloigner du profil clinique traditionnel (García y Reyes, 2025), signes tels que (Ruggieri et al., 2016):

- Moins de comportements perturbateurs et davantage de capacités d’imitation sociale (et parfois même plus d’intérêt social).

- Camouflage ou masking, et adaptation à l’environnement.

- Intérêts restreints socialement plus acceptés (comme des groupes de musique ou des séries).

- Attitudes complaisantes et une apparente régulation émotionnelle.

Dans le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), on a observé un taux de diagnostic plus élevé chez les garçons, en partie parce que:

- Les symptômes externalisants comme l’hyperactivité ou l’impulsivité sont plus souvent identifiés — ce qui renforce le stéréotype du « garçon perturbateur qui échoue ».

- Chez les filles, les symptômes tendent à être plus internalisés et moins évidents : l’hyperactivité peut se manifester de façon contenue ou verbale, et les difficultés attentionnelles peuvent être confondues avec un manque de motivation, de l’immaturité ou des aspects émotionnels (anxiété, dépression, etc.).

On trouve également des différences de genre dans la déficience intellectuelle (DI) qui, elle aussi, est souvent identifiée par des symptômes plus externalisants et perturbateurs plus visibles et occultant des expressions plus subtiles. Chez les femmes, les filles et/ou les personnes de genres divers, on associe davantage :

- Des symptômes internalisés ou apparemment adaptatifs qui peuvent être attribués à tort à un manque d’effort, de timidité ou de dépendance, empêchant un diagnostic adéquat et précoce.

En fait, dans de nombreux cas, les diagnostics peuvent être confondus entre les différents troubles du neurodéveloppement, particulièrement pour les profils féminins. Par exemple, il est fréquent que des filles et des femmes du spectre soient diagnostiquées à tort avec un TDAH, ou qu’une déficience intellectuelle masque des caractéristiques du spectre. Ces confusions diagnostiques sont étroitement liées aux différences de genre dans l’expression clinique de ces troubles.

De plus, parfois, si une fille atteinte d’un trouble du neurodéveloppement présente des comportements plus externalisés comme l’hyperactivité, l’impulsivité ou des comportements perturbateurs, on a tendance à interpréter que son cas est plus sévère ou plus interférent. Cependant, cette évaluation ne reflète pas toujours la réalité clinique, mais est influencée par des préjugés, des attentes sociales et des stéréotypes de genre sur la manière dont les filles « devraient » se comporter.

Abonnez-vous

à notre

Newsletter

4. Écart de genre dans le diagnostic des troubles du neurodéveloppement

Historiquement, les modèles cliniques et les critères diagnostiques se sont construits à partir d’études centrées principalement sur des échantillons de population masculine. Cela a généré un biais important dans l’identification de la symptomatologie chez les filles, les femmes et les personnes ayant des identités de genre diverses, ce qui contribue au sous-diagnostic ou au diagnostic tardif dans cette population.

En ce qui concerne les prévalences, le CDC (2023) estime qu’il existe une prévalence de 4:1 en faveur des hommes pour le TEA et de 3:1 pour le TDAH. Bien qu’il soit vrai que, ces dernières années, la prévalence du TEA a augmenté, c’est en partie grâce à l’amélioration des outils diagnostiques et à sa définition, incluant la prise en compte de la perspective de genre.

Pourtant, la moindre visibilité des symptômes met en évidence l’écart de genre dans le diagnostic. En conséquence, de nombreuses filles, femmes et personnes ayant des identités de genre diverses reçoivent des diagnostics erronés, tardifs ou, tout simplement, ne sont pas diagnostiquées.

L’écart se creuse encore davantage lorsque l’on prend en compte d’autres variables sociales telles que le niveau socioéconomique, l’orientation sexuelle, l’expression de genre, entre autres, qui influencent la visibilité de ces conditions. Par exemple, des adolescentes en processus de transition ou des enfants en situation de vulnérabilité sociale qui font face à davantage de défis et d’obstacles pour être évalués et recevoir un traitement adapté.

Pour combler cet écart, il est nécessaire d’adopter un regard critique, de nous remettre en question en tant que professionnels, d’analyser les outils diagnostiques que nous utilisons et de travailler sur notre formation, en incorporant la perspective de genre de manière transversale. Ainsi, nous pourrons avancer vers une prise en charge plus équitable, sensible et adaptée aux besoins de chaque personne.

4.1. Troubles du neurodéveloppement sous-diagnostiqués chez les femmes

La conséquence directe de cet écart est que de nombreuses femmes, filles et personnes ayant des identités diverses ne reçoivent pas de diagnostic, ou le reçoivent tardivement. Le sous-diagnostic entraîne l’absence de soutiens appropriés durant des étapes clés du développement, ce qui peut se traduire par des troubles émotionnels, une faible estime de soi, un échec scolaire, des difficultés de régulation, d’autres troubles comorbides ou des difficultés à l’âge adulte telles qu’un accès limité aux ressources ou à l’intégration professionnelle (Rivière, 2018).

Dans les troubles du neurodéveloppement, de nombreuses femmes arrivent à l’âge adulte sans avoir été diagnostiquées, ou bien sont étiquetées à tort avec des troubles tels que l’anxiété, la dépression ou le trouble de la personnalité borderline. Ce recouvrement diagnostique peut générer des interventions inappropriées qui perpétuent la détresse et l’exclusion sociale.

Par exemple, dans le cas du TEA, du TDAH ou de la DI, des recherches ont montré que de nombreuses filles adoptent des stratégies de camouflage ou de masking et des comportements compensatoires qui rendent la détection précoce difficile (Hull et al., 2019). Ces stratégies incluent, d’une part, l’imitation du langage corporel, des expressions faciales, l’apprentissage par le biais de films, de livres, de l’IA, entre autres sources. Utiliser des stratégies pour dissimuler des caractéristiques ou forcer des interactions avec les autres afin de s’adapter à l’environnement.

4.2. L’importance du diagnostic précoce et l’impact d’un diagnostic tardif chez les filles et les adolescentes

Le diagnostic précoce est un facteur protecteur clé. Intervenir à temps permet de concevoir des stratégies spécifiques qui renforcent les capacités des personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement et préviennent les comorbidités.

Chez les filles, un diagnostic tardif peut entraîner des conséquences particulièrement négatives à l’adolescence, lorsque les exigences sociales et émotionnelles augmentent. De plus, le manque de compréhension du propre fonctionnement peut influencer négativement la construction de l’identité et le développement de l’autoconcept.

En général, ces différences ne relèvent pas uniquement de facteurs neurobiologiques purs, mais sont modulées par les attentes sociales et de genre qui impactent la perception clinique des symptômes des troubles du neurodéveloppement. Souvent, l’entourage exige une adaptation constante entraînant un sur-effort soutenu, lequel peut générer des comorbidités ou des problématiques associées qui masquent la condition de base, telles qu’une faible estime de soi, des auto-mutilations, des troubles des conduites alimentaires (TCA), des troubles de la personnalité ou d’autres tableaux cliniques secondaires.

En fait, l’une des comorbidités que l’on rencontre quotidiennement dans les centres de santé mentale et qui, par conséquent, retarde le diagnostic, est la survenue ou la confusion d’un trouble du neurodéveloppement avec un TCA. On identifie des traits tels que la rigidité cognitive, des sensibilités sensorielles ou des comportements hyperactifs qui peuvent être interprétés comme propres à un TCA et non à un trouble du neurodéveloppement sous-jacent (Tchanturia, 2017).

Avez-vous besoin d’aide pour obtenir l’approbation du budget et commencer à travailler avec NeuronUP ?

Utilisez notre modèle d’email personnalisable pour convaincre votre responsable.

5. Évaluation neuropsychologique avec perspective de genre

L’évaluation neuropsychologique est un outil clé pour le diagnostic et la planification de l’intervention. Cependant, si elle n’intègre pas la perspective de genre, elle peut contribuer à renforcer les biais et les écarts existants.

Évaluer avec une perspective de genre signifie aller au-delà des tests traditionnels : il ne s’agit pas seulement de mesurer la mémoire, l’attention ou le langage, mais aussi de comprendre comment les filles, les femmes et les personnes ayant des identités diverses peuvent exprimer ou camoufler leurs symptômes de façon différente.

Dans la pratique, cela implique :

- Inclure des observations qualitatives,

- observer leur comportement dans des contextes naturels,

- interviewer la famille et les enseignants,

- revisiter leur histoire scolaire et sociale,

- et utiliser des outils qui ne se limitent pas au « profil masculin » ou prototypique et qui s’adaptent à différents styles cognitifs.

5.1 Comment intégrer la perspective de genre dans l’évaluation neuropsychologique

Quelques stratégies pour intégrer cette perspective incluent :

- Utilisation de critères diagnostiques flexibles : Ne pas supposer que l’absence de comportements typiques exclut un diagnostic s’il existe d’autres signaux pertinents. Par exemple, dans le TDAH, une capacité d’organisation apprise ne signifie pas l’absence de difficultés attentionnelles.

- Prendre en compte les symptômes internalisés : Accorder de l’importance à des signes comme l’anxiété sociale, la fatigue mentale ou l’isolement, plus fréquents chez les filles.

- Évaluation des stratégies de camouflage : Détecter des comportements visant à masquer les difficultés, comme l’imitation de comportements sociaux, éviter les conflits, étudier excessivement pour compenser des difficultés de lecture ou éviter des tâches exigeant une attention soutenue.

- Participation active de la famille et du milieu scolaire : Obtenir différentes perspectives sur le fonctionnement quotidien de la personne évaluée (par exemple « elle rentrait épuisée de l’école », « elle faisait des listes et des collections sur des animaux ou des groupes de musique », « évitait de lire à voix haute », « c’est la dernière à sortir de la classe »)

- Intégrer des outils et revoir les épreuves psychométriques : examiner de nouveaux algorithmes ou étalonnages, utiliser des questionnaires comme le Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q) (Hull et al., 2019) pour le camouflage social ou évaluer les compétences socio-émotionnelles, par exemple avec la Social Responsiveness Scale (SRS-2) (Constantino et al., 2012) et des échelles de comportement adaptatif.

5.2 Stratégies d’intervention neuropsychologique adaptées au genre

Une fois le diagnostic établi, il est fondamental que l’intervention prenne également en compte les différences de genre et les particularités de chaque personne. Les stratégies doivent être personnalisées, en favorisant l’estime de soi, des compétences sociales authentiques et l’autorégulation émotionnelle, en évitant de renforcer des rôles traditionnels qui limiteraient leur autonomie et en tenant compte de la façon dont le genre et les attentes sociales influent.

Pour les filles et les adolescentes, il est crucial de valider leurs expériences et d’éviter les surcharges liées au camouflage ou à l’auto-exigence. Par exemple : si une élève avec TDAH accomplit des tâches scolaires mais rentre à la maison épuisée, l’intervention doit inclure un entraînement à la régulation de l’effort et des pauses actives, pas seulement des techniques d’organisation.

- Dans le TEA, une adolescente qui semble bien se débrouiller socialement peut utiliser des stratégies d’imitation épuisantes ; il convient donc de stimuler des compétences sociales adaptatives et la gestion de l’anxiété.

- En cas de difficultés d’apprentissage, une élève qui consacre des heures supplémentaires à mémoriser peut avoir besoin de réentraîner la vitesse de lecture et d’utiliser des résumés visuels pour ne pas s’épuiser.

- En DI, une jeune qui paraît autonome en classe peut nécessiter davantage de soutiens pour planifier et exécuter des tâches en dehors de cet environnement, favorisant l’autonomie et évitant la surprotection.

La collaboration avec la famille et l’école doit se traduire par des actions concrètes (agendas visuels adaptés, routines pour stimuler les fonctions exécutives, stratégies d’autorégulation émotionnelle) et un retour centré sur le progrès réel, pas sur des stéréotypes de comportement.

6. L’importance d’une intervention différenciée selon le genre

La conception d’interventions différenciées selon le genre implique de reconnaître comment le contexte social et culturel module l’expérience des troubles du neurodéveloppement. Les filles peuvent se sentir poussées à « s’intégrer » et à cacher leurs difficultés, ce qui peut engendrer une fatigue émotionnelle, des difficultés d’autorégulation et des comorbidités.

- Dans le TEA, cela implique d’entraîner des compétences sociales authentiques ;

- dans le TDAH, gérer l’énergie et l’attention pour éviter l’épuisement ;

- en DI, promouvoir l’autonomie sans surprotection ; et dans les troubles d’apprentissage, combiner aides technologiques avec la validation de l’effort.

Une intervention avec approche de genre favorise des environnements de soutien émotionnel, des espaces sécurisés pour le développement de l’identité et des réseaux sociaux qui soutiennent le bien-être. L’intervention doit responsabiliser, créer un environnement sûr pour le développement de l’identité et promouvoir des ressources fonctionnelles, pas seulement compenser des déficits.

Le défi quotidien pour cliniciens, enseignants et familles est de détecter des signes subtils que les stéréotypes de genre peuvent masquer. Intégrer ce regard dans la pratique quotidienne permet de rendre visibles des inégalités et d’avancer vers des interventions plus sensibles, efficaces et inclusives, en rappelant que ce que l’on voit ne reflète pas toujours la réalité.

7. Comment NeuronUP peut soutenir l’intervention personnalisée dans les troubles du neurodéveloppement

NeuronUP, avec son vaste catalogue d’activités, permet d’adapter les interventions aux besoins individuels, en tenant compte du profil neuropsychologique et du style d’apprentissage de chaque personne.

L’intégrer dans notre pratique facilite d’ajuster l’intervention à chaque profil en favorisant un environnement thérapeutique dynamique, inclusif et exempt de biais, qui optimise le potentiel des utilisateur·rice·s notamment.

Avec NeuronUP, les professionnels peuvent :

- Concevoir des programmes d’intervention flexibles, adaptés au profil cognitif et émotionnel.

- Surveiller les progrès de manière continue, ce qui permet des ajustements rapides et personnalisés.

- Sélectionner des activités spécifiques pour renforcer les fonctions exécutives, l’attention, le langage ou la cognition sociale, adaptées au niveau de performance individuel.

- Appliquer des contenus attractifs qui augmentent la motivation, en veillant à réduire les biais de genre afin d’éviter de reproduire des stéréotypes et en favorisant la participation active de tous les profils.

8. Conclusion

Les troubles du neurodéveloppement sont des réalités complexes qui, loin de se présenter de manière homogène, sont profondément influencées par des facteurs biologiques, sociaux et culturels, dont le genre. Ignorer ces différences ne se contente pas de perpétuer des biais diagnostiques et d’intervention, mais prive également de nombreuses personnes de soutiens qui pourraient faire une différence importante dans leur parcours de vie.

Pendant trop longtemps, la voix des filles, des femmes et des personnes ayant des identités diverses est restée au second plan, déformée par le regard clinique filtré par des stéréotypes et des attentes. Au quotidien, elles font face à un double défi : gérer les difficultés propres à leur condition et, en même temps, s’adapter à un environnement qui invisibilise souvent leurs besoins ou interprète à tort leurs signaux, les faisant se sentir « perdues ».

Intégrer la perspective de genre nous aide à voir l’invisible, et à apprendre à percevoir ce qui passe souvent inaperçu : reconnaître qu’un sourire complaisant peut cacher une grande fatigue, que le silence peut être un signe de lutte intérieure et que le « il semble bien s’adapter » ou le « on ne le remarque pas » peut impliquer un coût émotionnel élevé. L’incorporer dans notre quotidien est une exigence éthique et professionnelle.

Avancer vers ce modèle plus inclusif ne consiste pas à leur demander de fonctionner différemment, mais à leur permettre de se montrer telles qu’elles sont et à créer des environnements qui favorisent leur bien-être. Cela nécessite de nous remettre en question, d’être critiques, d’apprendre et d’écouter ce qui n’est parfois pas toujours dit à haute voix. Les troubles du neurodéveloppement ne parlent pas une seule langue : ils s’expriment avec des accents, des nuances et des silences qui, si nous ne savons pas écouter, peuvent nous échapper.

Bibliografía

- Asociación Americana de Psiquiatría. (2022). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5.ª ed., revisión de texto).

- CDC. (2023). Data and Statistics on Autism Spectrum Disorder. Centers for Disease Control and Prevention.

- Constantino, J. N., & Gruber, C. P. (2012). Social Responsiveness Scale – Second Edition (SRS-2). Western Psychological Services.

- García, G. F., & Reyes, M. H. (2025) Diagnóstico del trastorno del espectro autista con perspectiva de género. Elementos 138 11-116

- Hull, L., Mandy, W., Lai, M. C., Baron-Cohen, S., Allison, C., Smith, P., & Petrides, K. V. (2019). Development and validation of the camouflaging autistic traits questionnaire (CAT-Q). Journal of autism and developmental disorders, 49, 819-833.

- Lai, M.-C., Lombardo, M. V., & Baron-Cohen, S. (2015). Sex/gender differences and autism: setting the scene for future research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 54(1), 11–24. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.10.003

- Rivière, A. (2018). El desarrollo del autismo: una perspectiva evolutiva y neuropsicológica. Autismo Ávila.

- Ruggieri, V. L., & Arberas, C. L. (2016). Autismo en las mujeres: aspectos clínicos, neurobiológicos y genéticos. Rev Neurol, 62(supl 1), S21-26.

- Tchanturia, K., Leppanen, J., & Westwood, H. (2017). Characteristics of autism spectrum disorder in anorexia nervosa: A naturalistic study in an inpatient treatment programme. Autism, 23(1), 123–130. https://doi.org/10.1177/1362361317722431

- Young, S., Moss, D., Sedgwick, O., Fridman, M., & Hodgkins, P. (2020). A meta-analysis of the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in incarcerated populations. Psychological Medicine, 45(2), 247–258.

Questions fréquemment posées sur la perspective de genre et les troubles du neurodéveloppement

1. Que sont les troubles du neurodéveloppement ?

Les troubles du neurodéveloppement sont des conditions d’origine biologique qui affectent le développement du système nerveux central dès les premières étapes, impactant des fonctions telles que l’attention, le langage, l’interaction sociale et l’apprentissage. Parmi eux figurent le trouble du spectre autistique (TEA), le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), la déficience intellectuelle (DI), les troubles de la communication et des apprentissages.

2. Pourquoi la perspective de genre est-elle importante dans le diagnostic du TEA et du TDAH ?

La perspective de genre permet d’identifier des différences dans la présentation des symptômes entre filles et garçons, évitant que des signes moins visibles passent inaperçus. Chez les filles, le TEA et le TDAH peuvent se manifester par moins de comportements perturbateurs et davantage de symptômes internalisés, ce qui contribue au sous-diagnostic.

3. Quels sont les symptômes du TEA chez les filles qui peuvent passer inaperçus ?

Quelques signes incluent le camouflage ou le masking, des intérêts restreints socialement acceptés, des attitudes complaisantes, des capacités d’imitation sociale et une régulation émotionnelle apparente. Ces traits peuvent compliquer la détection précoce si l’on recherche uniquement les profils cliniques traditionnels.

4. Qu’est-ce que le camouflage ou le masking dans le TEA et pourquoi complique-t-il le diagnostic ?

Le camouflage ou le masking est une stratégie consciente ou inconsciente pour dissimuler les difficultés sociales ou sensorielles. Chez les filles et les femmes avec TEA, cela peut inclure le fait d’imiter des gestes, de mémoriser des scripts sociaux ou de forcer des interactions. Cela retarde le diagnostic et augmente le risque de fatigue et de comorbidités émotionnelles.

5. Quelles sont les conséquences d’un diagnostic tardif chez les filles atteintes de troubles du neurodéveloppement ?

Un diagnostic tardif peut entraîner une faible estime de soi, un échec scolaire, des difficultés de régulation émotionnelle, des troubles des conduites alimentaires (TCA), de l’anxiété, de la dépression et un moindre accès à des soutiens éducatifs et sociaux appropriés.

6. Quels outils aident à évaluer avec une perspective de genre ?

En plus d’épreuves neuropsychologiques adaptées, il est recommandé d’utiliser des questionnaires comme le Camouflaging Autistic Traits Questionnaire (CAT-Q) pour détecter les stratégies de camouflage, et la Social Responsiveness Scale – Second Edition (SRS-2) pour évaluer les compétences socio-émotionnelles.

7. Comment NeuronUP peut-il aider dans l’intervention personnalisée ?

NeuronUP permet de concevoir des programmes de stimulation cognitive adaptés au profil de chaque personne, en sélectionnant des activités spécifiques pour les fonctions exécutives, l’attention, la mémoire et la cognition sociale. Cela facilite des interventions exemptes de biais et adaptées aux besoins réels des filles, des femmes et des personnes ayant des identités de genre diverses.

Si cet article sur les troubles du neurodéveloppement selon une perspective de genre vous a plu, ces articles de NeuronUP pourraient sûrement vous intéresser :

« Cet article a été traduit. Lien vers l’article original en espagnol : »

Trastornos del neurodesarrollo y perspectiva de género: claves para un diagnóstico e intervención más equitativos

Laisser un commentaire