Le Dr Pablo Barrecheguren explique ce qu’est l’optogénétique, ses résultats précliniques et les défis, tant techniques que moraux, de cette technique.

De toutes les techniques développées en neurosciences ces dernières années, l’optogénétique est sans doute celle qui s’est le plus rapidement imposée comme un outil de travail dans les laboratoires.

Tel est son usage que des résultats précliniques remarquables commencent déjà à émerger. Par exemple, à ce jour, on analyse son utilisation comme thérapie dans le traitement des problèmes de vision d’origine neurologique et, pour ce qui est des sens, des systèmes permettant de récupérer partiellement l’audition ont déjà été développés chez les rongeurs en employant ce type de technologie comme option alternative possible aux implants cochléaires actuels. Bien que précliniques et modestes, ces résultats sont considérables si l’on considère la jeunesse de cette technique, mais… qu’est-ce exactement que l’optogénétique ?

Qu’est-ce exactement que l’optogénétique

L’optogénétique repose sur l’utilisation de canaux et de pompes à ions sensibles à la lumière (opsines) pour l’activation ou l’inhibition de neurones, ce qui permet de manipuler in vivo l’activité neuronale. Il faut toutefois garder à l’esprit que la présence des opsines est obtenue par ingénierie génétique, et l’on peut appliquer deux variantes distinctes :

- Injection de vecteurs viraux chez des organismes adultes. Dans ce cas, des particules virales transportant les opsines sont générées, les virus sont injectés directement dans la région du cerveau où l’on souhaite appliquer l’optogénétique, les virus infectent les neurones et ceux-ci commencent à produire des opsines ;

- Création directe d’animaux génétiquement modifiés exprimant des opsines dans certaines régions du cerveau ou injection de vecteurs viraux in utero dans le cerveau d’organismes modèles.

Recherches

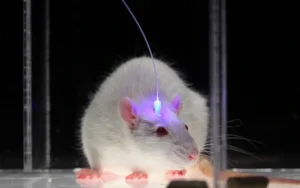

Selon le domaine de recherche, on utilise une stratégie ou une autre sur un organisme modèle, en général des souris. Mais quoi qu’il en soit, le résultat est que nous avons un être vivant doté d’opsines dans ses neurones. En conséquence, si ces neurones sont stimulés par la lumière, les opsines y réagiront en générant une activation ou une inhibition des neurones selon les modifications que nous avons effectuées. Et comme il est possible d’être assez précis dans le choix des neurones exprimant l’opsine et ceux ne l’exprimant pas, le résultat est que nous pouvons réguler à volonté l’activité de voies neuronales spécifiques.

Ceci est essentiel pour identifier la fonction de chaque réseau neuronal. Par exemple, si nous soupçonnons que l’activation de certains neurones augmente l’appétit, nous pouvons créer une souris portant des opsines dans ces neurones, stimuler ces cellules à la lumière et voir si la souris ingère plus de calories. Mieux encore, littéralement le système fonctionne comme un interrupteur, nous pouvons donc éteindre ou allumer ces neurones à volonté tout en observant en temps réel comment (ou si) le comportement de l’animal change.

Cela a fait de l’optogénétique l’outil le plus puissant pour les études de comportement, mais son potentiel réside également dans l’étude du développement cérébral, car nous pouvons provoquer des modifications de l’activité neuronale puis analyser si cela altère ou non le développement du système nerveux.

Essayez NeuronUP 7 jours gratuitement

Vous pourrez travailler avec nos activités, concevoir des séances ou effectuer des réhabilitations à distance

Défis de l’optogénétique

Cependant, il est toujours important de rappeler qu’il s’agit encore de recherche biomédicale fondamentale, laquelle doit surmonter de nombreux défis avant de pouvoir être utilisée en clinique. Voici deux des principaux obstacles :

- Normalement, on parvient à stimuler les cellules par la lumière grâce à l’implantation d’un dispositif intracrânien. Cela, bien que réalisable sur le plan chirurgical, est un facteur à prendre très en compte si l’on envisage une utilisation chez l’être humain.

- Pour que la technique fonctionne, il est nécessaire de manipuler génétiquement l’organisme. À ce jour, il est déjà possible de créer des primates non humains transgéniques, bien qu’ils soient extrêmement rares et que leur utilisation soit beaucoup plus complexe que celle d’autres organismes modèles. Mais même lorsque les problèmes techniques seront résolus, cela n’éliminera pas le conflit éthique lié à l’utilisation de l’ingénierie génétique sur des êtres humains pour pouvoir appliquer biomédicalement l’optogénétique.

Il est clair que les défis, tant techniques que moraux, que présente l’optogénétique sont à la hauteur de son immense potentiel dans le domaine des neurosciences, ce qui fait de cette technique un sujet à suivre de près au cours des prochaines années.

Références

- Deubner, J., Coulon, P., & Diester, I. (2019). Optogenetic approaches to study the mammalian brain. Current Opinion in Structural Biology, 57(1), 157–163.

- Galvan, A., Stauffer, W. R., Acker, L., El-Shamayleh, Y., Inoue, K., Ohayon, S., & Schmid, M. C. (2017). Nonhuman Primate Optogenetics: Recent Advances and Future Directions. The Journal of Neuroscience, 37(45), 10894–10903.

- Keppeler, D., Vogl, C., Dieter, A., Moser, T., Huet, A., Jeschke, M., … Duque-Afonso, C. J. (2018). Optogenetic stimulation of cochlear neurons activates the auditory pathway and restores auditory-driven behavior in deaf adult gerbils. Science Translational Medicine, 10(449), eaao0540.

- Roska, B., & Sahel, J.-A. (2018). Restoring vision. Nature, 557, 359-367.

Conception d’activités significatives pour les patients atteints de démence et le vieillissement en bonne santé

Conception d’activités significatives pour les patients atteints de démence et le vieillissement en bonne santé

Laisser un commentaire