La neuropsychologue Sofía Fonseca Moreno analyse comment la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) influence le déclin cognitif chez les personnes âgées.

Introduction

L’espérance de vie a augmenté, de sorte que le groupe de personnes de plus de 60 ans a grandi à l’échelle mondiale (Organisation Mondiale de la Santé, 2015), y compris au Mexique. Avec l’âge, il est attendu que diverses fonctions cognitives commencent à se détériorer. Cependant, cette détérioration peut être suffisamment sévère pour compromettre la qualité de vie des personnes qui en souffrent (Aveleyra & Ostrosky, 2007; Forte et al., 2019; Mejía-Arango et al., 2007).

Face à cette situation, il est important de connaître des interventions qui favorisent un vieillissement cognitif sain, comme le biofeedback de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), une intervention fondée sur des preuves scientifiques (Moss, 2004).

Fonctions cognitives et vieillissement

Quelles sont les fonctions cognitives ?

Les fonctions cognitives ont été définies comme ces capacités mentales qui nous permettent, à nous les êtres humains, d’interpréter et de traiter correctement l’information provenant de l’environnement. Un fonctionnement cognitif adéquat est essentiel, puisqu’il nous permet d’accomplir toutes nos activités de la vie quotidienne (AVQ) de manière optimale, comme lire, conduire, écrire, parler, raisonner, planifier, etc. Certaines de ces fonctions cognitives sont l’attention, la mémoire, le langage et les fonctions exécutives (Aveleyra & Ostrosky, 2007; Forte et al., 2019).

Changements cognitifs associés au vieillissement

Lors du vieillissement, divers changements se produisent, tels que la détérioration de certaines structures cérébrales et la perte de tissu nerveux. Cela modifie à la fois le fonctionnement du cerveau et les performances cognitives.

Parmi les changements les plus courants figurent des difficultés dans les compétences perceptives, la mémoire et l’apprentissage, des altérations des capacités visuo-spatiales et constructives, une moindre facilité à intégrer de nouvelles informations, et un ralentissement des réponses motrices. Des modifications du langage et des processus verbaux peuvent également apparaître, bien que dans certains cas ces fonctions montrent une certaine résistance à la détérioration et peuvent même s’améliorer à un âge avancé (Ardila, 2012).

Ces changements mentionnés précédemment sont considérés comme normaux. Cependant, lorsque ceux-ci progressent suffisamment pour affecter la qualité de vie et le fonctionnement quotidien d’une personne (Forte et al., 2019), ils peuvent être associés à un déclin cognitif qui n’est plus propre au vieillissement normal, comme le déclin cognitif léger (DCL) (Aveleyra & Ostrosky, 2007).

Qu’est-ce que le déclin cognitif léger (DCL) ?

Le déclin cognitif léger est une condition caractérisée par la présence d’un déclin significatif dans une ou plusieurs fonctions cognitives, mais qui n’interfère pas de manière substantielle avec l’autonomie fonctionnelle de la personne (American Psychiatric Association, 1994).

Selon le National Institute on Aging et l’Alzheimer’s Association, les critères diagnostiques incluent l’inquiétude du patient ou d’un informateur concernant des changements cognitifs par rapport à l’état antérieur, la présence d’altérations des fonctions cognitives, le maintien de l’indépendance fonctionnelle, bien qu’avec plus de lenteur ou d’erreurs, et l’absence de signes cliniques indiquant une démence (Albert et al., 2011; McKhann et al., 2011). Bien que ce ne soit pas un type de démence, le DCL représente un signal d’alarme important, car la probabilité de passer du déclin cognitif léger à une démence est estimée entre 10 % et 15 % (Albert et al., 2011).

La variabilité de la fréquence cardiaque et le vieillissement

Les changements des fonctions cognitives qui surviennent pendant le vieillissement ne se produisent pas de manière isolée, mais sont liés à d’autres processus physiologiques qui sont également affectés par l’âge.

Par exemple, à mesure que l’on vieillit, le cœur subit une diminution de la fréquence des battements et la relaxation ventriculaire est plus lente. Ces altérations cardiovasculaires s’accompagnent également de modifications structurelles et fonctionnelles au niveau cérébral, ainsi que d’une régulation moins efficace du système nerveux autonome, qui joue un rôle clé dans la régulation physiologique de l’organisme (Bozkurt et al., 2016). Dans ce contexte, une association entre l’état du système nerveux autonome et les performances cognitives chez les personnes âgées a été observée (Shaffer & Venner, 2013).

Avec le vieillissement, divers facteurs contribuent à la détérioration du système cardiovasculaire, augmentant ainsi le risque de maladies chroniques comme l’hypertension artérielle. Parmi ces facteurs de risque figurent la dégénérescence progressive des artères et l’accumulation de graisse dans les parois vasculaires, ce qui réduit le diamètre interne des vaisseaux sanguins et entrave un flux sanguin adéquat. Particulièrement, l’hypertension chez la population âgée est une condition très prévalente à cette étape de la vie et est associée à un risque accru de déclin cognitif et de maladies neurodégénératives (Almeida-Santos et al., 2016).

Qu’est-ce que la VFC ?

La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) est un indicateur de la régulation du système nerveux autonome, chargé de contrôler des fonctions involontaires comme la respiration, la digestion et la fréquence cardiaque. La VFC est un phénomène du cycle cardiaque défini comme la variation du temps en millisecondes entre les battements cardiaques consécutifs et c’est un signe de la qualité du fonctionnement du système nerveux autonome. Cette mesure indique à quel point l’organisme est flexible et adaptable pour répondre à différentes situations et une variabilité plus élevée signifie une meilleure régulation (Acharya et al., 2006; Thayer et al., 2012).

La régulation autonome globale du cœur diminue avec le vieillissement, ce qui provoque une réduction progressive de la variabilité de la fréquence cardiaque, reflétant ainsi une moindre capacité de l’organisme à s’adapter et à répondre à différents stimuli physiologiques (Almeida-Santos et al., 2016).

La VFC peut être mesurée par un électrocardiogramme (ECG) ou en utilisant un photopléthysmographe (PPG), qui détecte les changements du volume du pouls sanguin. À partir de ces mesures de la fréquence cardiaque, il est possible d’analyser la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) en utilisant différentes analyses, telles que l’analyse dans le domaine temporel ou dans le domaine fréquentiel (Acharya et al., 2006).

Il a été démontré qu’une VFC élevée est associée à un plus grand bien-être psychologique, une meilleure autorégulation émotionnelle et un risque moindre de maladies physiques et mentales. En revanche, une VFC faible peut indiquer un organisme moins flexible, avec une moindre capacité à s’adapter à des situations exigeantes ou stressantes (Acharya et al., 2006; Moss, 2004).

Abonnez-vous

à notre

Newsletter

Relation entre le cortex cérébral, la VFC et les fonctions cognitives

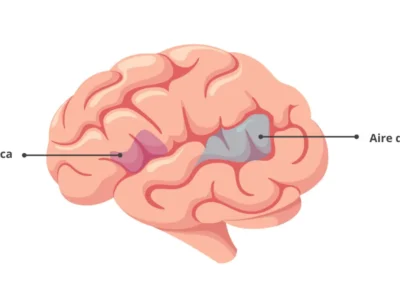

Certaines structures cérébrales participent à la régulation de la fréquence cardiaque et de la VFC. En particulier, certaines zones du cerveau, comme le cortex préfrontal médial et orbital, aident à moduler la fréquence cardiaque via le nerf vague (Williams et al., 2019).

Ces régions cérébrales communiquent à leur tour avec d’autres structures, comme l’amygdale et certains noyaux du tronc cérébral, qui régulent ensemble l’activité du cœur (Gianaros et al., 2004). Cela signifie que la VFC ne reflète pas seulement l’état du système cardiovasculaire, mais aussi le degré de contrôle que le cerveau exerce sur l’organisme.

Une étude qui démontre la relation entre la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et le cortex préfrontal est celle de Gianaros (2004), qui visait à caractériser la relation fonctionnelle entre l’activation cérébrale régionale et l’activité cardiaque autonome.

Au moyen d’une tomographie par émission de positons, ils ont estimé le flux sanguin dans certaines régions et ont obtenu un indice de la VFC comme indicateur de l’activité cardiaque autonome de 93 adultes, âgés de 50 à 70 ans, pendant la réalisation de tâches de mémoire de travail.

Leurs résultats ont montré des corrélations positives entre la VFC et les zones cérébrales suivantes : cortex préfrontal ventromédial, insula et complexe amygdalo-hippocampique, des structures qui aident à réguler l’activité autonome du cœur (Gianaros et al., 2004).

Cela démontre que, lorsque le cerveau (en particulier les zones qui régulent les émotions et la cognition, comme le cortex préfrontal) est plus actif pendant des tâches cognitives, il y a aussi une meilleure régulation du cœur, ce qui soutient l’idée d’une connexion fonctionnelle entre le cerveau et le cœur.

En raison de cette relation entre le cerveau et le cœur, conséquemment, lorsqu’il y a un problème dans ce système de régulation, le flux sanguin vers ces zones cérébrales peut être affecté, ce qui diminue leur capacité à contrôler correctement le cœur. Autrement dit, étant donné que le cœur et le cerveau sont étroitement connectés, les changements dans l’un de ces systèmes peuvent influencer directement l’autre.

Dans ce sens, une faible VFC a été liée à une moindre performance dans diverses fonctions cognitives :

- Par exemple, il a été observé qu’une VFC plus faible est associée à une moins bonne performance tant en mémoire verbale à court terme qu’à long terme.

- De même, une VFC réduite a été liée à de mauvaises performances linguistiques, et les niveaux de VFC au repos se sont révélés être des prédicteurs des performances attentionnelles.

- On a également rapporté une association entre une VFC plus faible et de moins bonnes performances en fonctions exécutives, ainsi qu’en compétences visuo-spatiales.

- De plus, des individus avec une VFC faible ont montré de moins bonnes performances et une plus grande détérioration de la vitesse de traitement.

Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec prudence, car il existe également des preuves, bien que dans une moindre proportion, qui ne confirment pas ces associations, ce qui suggère que davantage de recherches sont nécessaires pour éclaircir la nature de cette relation. (Forte et al., 2019; Thayer et al., 2012).

Selon les preuves scientifiques, il a été démontré que les personnes ayant des niveaux de VFC plus élevés montrent un meilleur contrôle de la mémoire et une plus grande capacité à supprimer des souvenirs indésirables.

En revanche, une VFC faible est associée à de moins bonnes performances aux tâches de mémoire verbale, tant à court terme qu’à long terme. En ce qui concerne le langage, il a été observé qu’une VFC réduite est liée à une performance linguistique moindre. En matière d’attention, il a été démontré que la VFC au repos prédit les performances attentionnelles, les niveaux plus faibles de VFC étant un indicateur d’une performance moindre. De même, une VFC plus faible a été associée à de mauvaises performances en fonctions exécutives, aux compétences visuo-spatiales et à une plus grande diminution de la vitesse de traitement (Forte et al., 2019).

Ces résultats soutiennent l’idée que la VFC n’est pas seulement un marqueur de la santé cardiovasculaire, mais pourrait également être un indicateur du fonctionnement cognitif.

Conclusion

Au vu de tout ce qui précède, dans la deuxième partie de cet article nous approfondirons le biofeedback de la VFC et son mode de fonctionnement, en apportant des preuves sur ses effets dans l’amélioration du fonctionnement cognitif et des considérations éthiques.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le biofeedback de la VFC dans l’amélioration du fonctionnement cognitif, vous pouvez continuer la lecture de la deuxième partie de cet article ici.

Bibliographie

- Acharya, U. R., Joseph, K. P., Kannathal, N., Lim, C. M., & Suri, J. S. (2006). Heart rate variability: A review. Medical and Biological Engineering and Computing, 44(12), 1031–1051. https://doi.org/10.1007/s11517-006-0119-0

- Albert, M. S., DeKosky, S. T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H. H., Fox, N. C., Gamst, A., Holtzman, D. M., Jagust, W. J., Petersen, R. C., Snyder, P. J., Carrillo, M. C., Thies, B., & Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 270–279. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.008

- Almeida-Santos, M. A., Barreto-Filho, J. A., Oliveira, J. L. M., Reis, F. P., da Cunha Oliveira, C. C., & Sousa, A. C. S. (2016). Aging, heart rate variability and patterns of autonomic regulation of the heart. Archives of Gerontology and Geriatrics, 63, 1–8. https://doi.org/10.1016/J.ARCHGER.2015.11.011,

- American Psychiatric Association. (1994). DSM-IV: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (APA (ed.); 4th ed.).

- Ardila, A. (2012). Neuropsicología del Envejecimiento Normal. Revista Neuropsicológica, Neuropsiquiátrica y Neurociencias, 12(1), 1–20.

- Aveleyra, E., & Ostrosky, F. (2007). Cambios neurofisiológicos, cognoscitivos y neuroendócrinos durante el envejecimiento. In M. Guevara, M. Hernández, N. Arteaga, & E. Olvera (Eds.), Aproximaciones al estudio de la funcionalidad cerebral y el comportamiento. Universidad de Guadalajara.

- Bozkurt, B., Aguilar, D., Deswal, A., Dunbar, S. B., Francis, G. S., Horwich, T., Jessup, M., Kosiborod, M., Pritchett, A. M., Ramasubbu, K., Rosendorff, C., & Yancy, C. (2016). Contributory Risk and Management of Comorbidities of Hypertension, Obesity, Diabetes Mellitus, Hyperlipidemia, and Metabolic Syndrome in Chronic Heart Failure: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation, 134(23), e535–e578. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000450/ASSET/004E3C84-43FF-4483-B2CA-1F9E42AA3DC6/ASSETS/GRAPHIC/E535FIG05.JPEG

- Forte, G., Favieri, F., & Casagrande, M. (2019). Heart rate variability and cognitive function: A systematic review. Frontiers in Neuroscience, 13(JUL), 710. https://doi.org/10.3389/FNINS.2019.00710/BIBTEX

- Gianaros, P. J., Van Der Veen, F. M., & Jennings, J. R. (2004). Regional cerebral blood flow correlates with heart period and high-frequency heart period variability during working-memory tasks: Implications for the cortical and subcortical regulation of cardiac autonomic activity. Psychophysiology, 41(4), 521–530. https://doi.org/10.1111/1469-8986.2004.00179.x

- McKhann, G. M., Knopman, D. S., Chertkow, H., Hyman, B. T., Jack, C. R., Kawas, C. H., Klunk, W. E., Koroshetz, W. J., Manly, J. J., Mayeux, R., Mohs, R. C., Morris, J. C., Rossor, M. N., Scheltens, P., Carrillo, M. C., Thies, B., Weintraub, S., & Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia, 7(3), 263–269. https://doi.org/10.1016/j.jalz.2011.03.005

- Mejía-Arango, S., Miguel-Jaimes, A., Villa, A., Ruiz-Arregui, L., & Gutiérrez-Robledo, L. M. (2007). Deterioro cognoscitivo y factores asociados en adultos mayores en México. Salud Pública de México, 49(S4), 475–481.

- Moss, D. (2004). Heart rate variability and biofeedback. Psychophysiology Today: The Magazine for Mind-Body Medicine, 1, 4–11.

- Organización Mundial de la Salud, (OMS). (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud.

- Shaffer, F., & Venner, J. (2013). Heart Rate Variability Anatomy and Physiology. Biofeedback, 41(1), 13–25. https://doi.org/10.5298/1081-5937-41.1.05

- Thayer, J. F., Åhs, F., Fredrikson, M., Sollers, J. J., & Wager, T. D. (2012). A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: implications for heart rate variability as a marker of stress and health. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 36(2), 747–756. https://doi.org/10.1016/J.NEUBIOREV.2011.11.009

- Williams, P. G., Cribbet, M. R., Tinajero, R., Rau, H. K., Thayer, J. F., & Suchy, Y. (2019). The association between individual differences in executive functioning and resting high-frequency heart rate variability. Biological Psychology, 148, 107772. https://doi.org/10.1016/J.BIOPSYCHO.2019.107772

Questions fréquentes sur la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)

1. Qu’est-ce que la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) ?

La VFC est la fluctuation de l’intervalle entre les battements du cœur. C’est un indicateur de l’équilibre du système nerveux autonome et de la capacité du corps à s’adapter au stress.

2. Pourquoi la VFC est-elle importante chez les personnes âgées ?

Une VFC faible est associée à un état de santé général plus mauvais et à un risque accru de déclin cognitif, car elle reflète une moindre capacité d’autorégulation physiologique et émotionnelle.

3. Quelles fonctions cognitives sont affectées par une faible VFC ?

Principalement l’attention, la mémoire de travail, la vitesse de traitement et les fonctions exécutives.

4. Comment la VFC est-elle mesurée en milieu clinique ?

Elle peut être mesurée par électrocardiogramme ou par des dispositifs portables dotés de capteurs de fréquence cardiaque, en utilisant des outils d’analyse du rythme cardiaque.

5. Existe-t-il une relation entre la VFC et des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer ?

Oui, diverses études suggèrent qu’une VFC faible peut être associée à un risque accru de déclin cognitif léger et de maladie d’Alzheimer, bien qu’il ne s’agisse pas d’un marqueur diagnostique unique.

Si vous avez aimé cet article de blog sur la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et son lien avec le déclin cognitif, ces articles de NeuronUP pourraient certainement vous intéresser :

« Cet article a été traduit. Lien vers l’article original en espagnol : »

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y su relación con el deterioro cognitivo

Stratégies pratiques de stimulation cognitive pour les personnes âgées souffrant de dépression

Stratégies pratiques de stimulation cognitive pour les personnes âgées souffrant de dépression

Laisser un commentaire