Savez-vous en quoi consiste la stimulation transcrânienne par courant continu ? Le chercheur Pablo Cruz nous explique les applications de la neuromodulation en neuroréhabilitation.

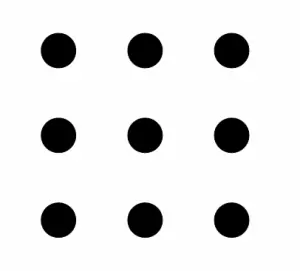

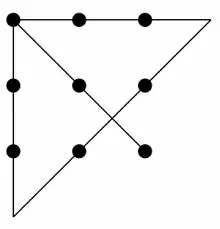

Plus d’un siècle de recherches invitait à penser qu’il était impossible de résoudre le problème des neuf points. L’exercice consiste à relier les neuf points à l’aide de quatre lignes droites.

La difficulté est telle que même la facilitation par indices, l’allongement de la durée ou encore cent essais rendaient la résolution de ce problème irréalisable.

Aucun des 22 participants à l’expérience de Chi et Snyder (2012) n’a été capable de résoudre le problème des neuf points avant l’administration de la stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS). Cependant, après dix minutes d’application de la tDCS, plus de 40 % des participants ont pu résoudre le problème, tandis qu’aucun des participants ayant reçu le placebo n’a trouvé la solution, ni avant, ni pendant, ni après.

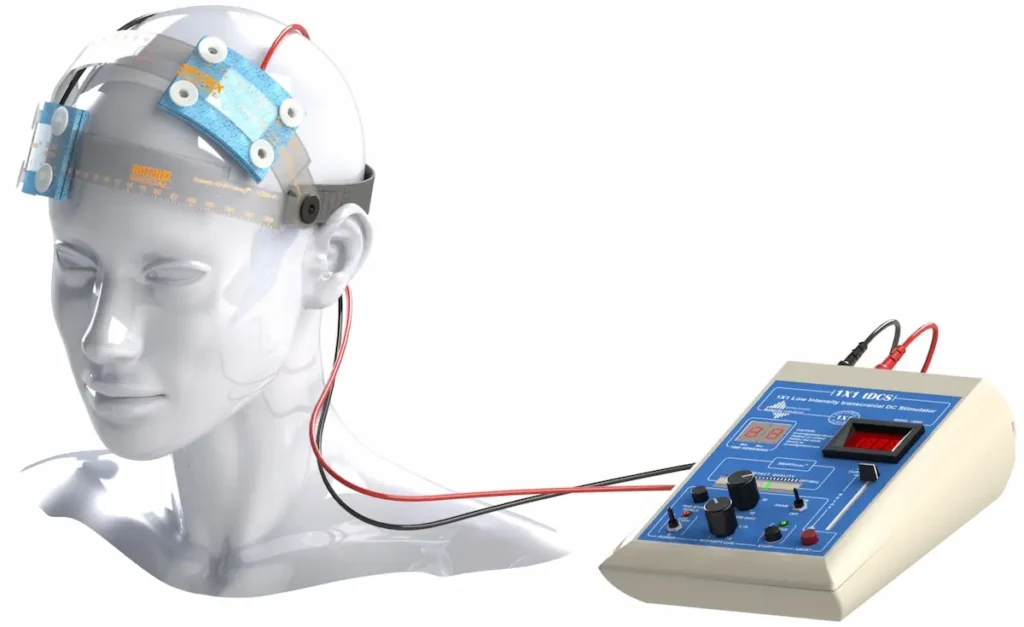

La tDCS est une technique de stimulation cérébrale non invasive qui, grâce à l’utilisation d’un courant électrique, module l’activité neuronale afin de stimuler ou d’inhiber différentes parties du cerveau. La tDCS implique l’administration d’un courant électrique faible (0,5–2 mA) via au moins deux électrodes, dont au moins une placée sur le cuir chevelu, pendant une durée inférieure à 30 minutes.

Types de stimulation

Il existe deux types de stimulation : la stimulation anodale, qui semble exciter l’activité neuronale, et la stimulation cathodale, qui semble inhiber l’activité neuronale. Dès l’administration de la tDCS, le courant circule dans un circuit anode cathode, ce qui augmente la probabilité de décharge des neurones situés sous l’anode et diminue celle des neurones sous la cathode.

La littérature de la dernière décennie suggère que la modulation induite par la tDCS est considérée comme une intervention potentielle capable de moduler le processus d’apprentissage dans différentes sphères (cognitives, motrices, sensorielles) et chez diverses populations, qu’elles soient saines ou présentant des pathologies telles que la démence ou l’AVC. Cependant, nous sommes encore dans un contexte expérimental concernant les techniques de stimulation cérébrale non invasive.

Il est essentiel de définir protocoles et paramètres, tels que les zones de stimulation choisies pour appliquer la tDCS, l’intensité du courant, la taille des électrodes, la durée de la stimulation, le nombre de séances nécessaires pour obtenir des bénéfices thérapeutiques, ainsi que pour quantifier les changements comportementaux et d’activité cérébrale. Un aspect très intéressant à exploiter est la combinaison de la tDCS avec d’autres thérapies motrices ou cognitives pour créer une forme de synergie.

Appliquer la tDCS sur un circuit neuronal spécifique, tout en effectuant simultanément une stimulation cognitive, pourrait produire de meilleurs effets thérapeutiques que la stimulation de la même zone corticale impliquée dans le circuit neuronal sans stimulation cognitive. En résumé, la tDCS pourrait renforcer les transmissions synaptiques dans les mêmes circuits activés par la pratique cognitive.

Abonnez-vous

à notre

Newsletter

Nous sommes capables d’écrire des signaux dans le cerveau

Nous sommes à un moment passionnant en neurosciences : non seulement nous sommes capables de lire les signaux envoyés par le cerveau, mais nous pouvons aussi y écrire des signaux par neuromodulation. Actuellement, nous pouvons modifier les décharges neuronales. Les applications de cette technique de stimulation cérébrale non invasive pourraient permettre de mener des interventions en neuroréhabilitation, offrant un potentiel illimité pour améliorer la fonctionnalité et la qualité de vie des personnes souffrant de lésions neurologiques.

Il est nécessaire d’évaluer les effets

Avant de passer directement à l’inclusion d’interventions non pharmacologiques utilisant la tDCS seule ou en combinaison avec d’autres thérapies, il est nécessaire de poursuivre l’évaluation des effets produits dans divers domaines, en recourant à des techniques d’imagerie cérébrale telles que l’électroencéphalogramme ou l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, mais aussi d’évaluer les changements cognitifs spécifiques induits par la stimulation ou leur généralisation à d’autres domaines cognitifs, et surtout de mesurer l’impact que cela pourrait avoir sur la fonctionnalité et les activités de la vie quotidienne des patients recevant ces interventions de neuromodulation.

L’échafaudage : un bon concept en neuroréhabilitation

L’échafaudage : un bon concept en neuroréhabilitation

Laisser un commentaire