Dans le contexte professionnel actuel, les professionnels de santé sont confrontés à une sollicitation constante de leur attention. Entre les notifications incessantes, les flux d’informations continus et le multitâche imposé, la surcharge cognitive devient une réalité quotidienne. Cet article explore les mécanismes de cette surcharge, ses impacts sur la fonction attentionnelle et propose des stratégies concrètes pour préserver et renforcer l’attention dans le milieu professionnel.

I. L’attention : une ressource cognitive limitée

L’attention est une fonction cognitive essentielle qui permet aux individus de sélectionner et de traiter les informations pertinentes dans un environnement riche en stimuli. Elle est souvent comparée à un projecteur mental qui éclaire certaines informations tout en en laissant d’autres dans l’ombre. Cependant, cette capacité n’est pas illimitée ; elle est soumise à des contraintes qui influencent notre performance cognitive, en particulier dans des contextes professionnels exigeants.

A. Définition et types d’attention

En psychologie cognitive, l’attention est définie comme la capacité de l’esprit à se concentrer sur un objet ou une tâche spécifique, en filtrant les distractions environnantes. Cette fonction est cruciale pour l’efficacité du traitement de l’information et la prise de décision. Les spécialistes distinguent plusieurs formes d’attention, chacune jouant un rôle distinct dans nos activités quotidiennes :

- Attention soutenue : Il s’agit de la capacité à maintenir une concentration constante sur une tâche pendant une période prolongée. Par exemple, un professionnel de santé qui surveille les signes vitaux d’un patient pendant une intervention chirurgicale mobilise son attention soutenue.

- Attention sélective : Cette forme d’attention permet de se focaliser sur une information spécifique tout en ignorant les distractions. Par exemple, écouter un patient en consultation tout en filtrant les bruits ambiants nécessite une attention sélective.

- Attention divisée : Elle fait référence à la capacité de traiter simultanément plusieurs sources d’information ou de réaliser plusieurs tâches en parallèle. Par exemple, un infirmier qui administre un traitement tout en répondant à des questions d’un patient utilise son attention divisée.

Ces différentes formes d’attention sont interconnectées et peuvent être sollicitées conjointement en fonction des exigences de la situation.

Obtenez 10 activités gratuites pour travailler l’attention soutenue avec vos patients

B. Les limites de la capacité attentionnelle

L’attention, bien qu’essentielle, est une ressource cognitive limitée. Cette limitation a été mise en évidence par plusieurs théories en psychologie cognitive :

- Théorie du filtre attentionnel : Proposée par Broadbent (1958), cette théorie suggère que notre système cognitif agit comme un filtre qui sélectionne certaines informations pour un traitement approfondi, tandis que d’autres sont ignorées. Ce mécanisme permet de gérer la surcharge d’informations en se concentrant sur les stimuli pertinents.

- Modèle des ressources attentionnelles : Kahneman (1973) a introduit l’idée que l’attention fonctionne comme un réservoir de ressources limitées que nous répartissons entre différentes tâches. Lorsque plusieurs tâches sollicitent simultanément notre attention, la performance peut diminuer en raison de la division de ces ressources.

Ces modèles soulignent que notre capacité à traiter l’information est contrainte par des limites structurelles, ce qui a des implications importantes pour les professionnels de santé confrontés à des environnements complexes et multitâches.

C. Implications pour les professionnels de santé

Dans le domaine de la santé, la compréhension des limites de l’attention est cruciale pour optimiser la performance et garantir la sécurité des patients. Les professionnels de santé sont souvent exposés à des situations où ils doivent gérer plusieurs tâches simultanément, prendre des décisions rapides et traiter une grande quantité d’informations. Cette sollicitation intense de l’attention peut entraîner :

- Erreurs médicales : Une attention divisée ou une surcharge cognitive peut conduire à des omissions ou des erreurs dans les procédures médicales.

- Fatigue mentale : La sollicitation constante de l’attention peut entraîner une fatigue cognitive, réduisant la vigilance et la capacité de concentration.

- Stress professionnel : La pression liée à la gestion de multiples tâches et à la prise de décisions critiques peut augmenter le niveau de stress, affectant la santé mentale des professionnels.

Il est donc essentiel de mettre en place des stratégies pour gérer efficacement l’attention, telles que la formation à la gestion du stress, l’organisation du travail pour minimiser les interruptions et l’utilisation d’outils technologiques pour soutenir les processus cognitifs.

II. La surcharge cognitive à l’ère du numérique

À l’ère du numérique, les professionnels de santé sont confrontés à une sollicitation constante de leur attention. Entre les notifications incessantes, les flux d’informations continus et le multitâche imposé, la surcharge cognitive devient une réalité quotidienne. Cette section explore les origines de cette surcharge, ses impacts sur la santé mentale et la performance, ainsi que les mécanismes cognitifs sous-jacents.

A. Origines de la surcharge cognitive

La surcharge cognitive survient lorsque la quantité d’informations à traiter dépasse la capacité de traitement du cerveau. Dans le milieu professionnel, plusieurs facteurs contribuent à cette surcharge :

- Multitâche : Passer fréquemment d’une tâche à une autre sans temps de transition adéquat. Cette pratique, souvent valorisée dans le milieu professionnel, peut entraîner une diminution de la concentration et de la productivité.

- Notifications constantes : Interruptions fréquentes dues aux alertes des appareils numériques. Chaque interruption nécessite un effort cognitif pour recentrer l’attention, ce qui peut entraîner une fatigue mentale accrue.

- Flux d’informations ininterrompu : Accès continu à des données, souvent non hiérarchisées. Cette surabondance d’informations peut entraîner une sensation d’accablement et de confusion, rendant difficile la prise de décision.

Ces éléments perturbent la concentration et entravent le traitement efficace de l’information.

B. Conséquences sur la santé mentale et la performance

Les effets de la surcharge cognitive sont multiples :

- Diminution de la concentration : Difficulté à maintenir l’attention sur une tâche spécifique. Cette baisse de concentration peut entraîner des erreurs et une baisse de la qualité du travail.

- Fatigue mentale : Épuisement des ressources cognitives, menant à une baisse de performance. La fatigue mentale peut également affecter la motivation et l’engagement au travail.

- Stress accru : Augmentation du niveau de stress en raison de la pression constante. Le stress chronique peut avoir des effets délétères sur la santé mentale et physique.

- Risque de burn-out : Épuisement professionnel résultant d’une surcharge prolongée. Le burn-out est caractérisé par une fatigue intense, un cynisme accru et une diminution de l’efficacité professionnelle.

Ces impacts soulignent l’importance de stratégies visant à préserver la fonction attentionnelle.

C. Mécanismes cognitifs sous-jacents

La surcharge cognitive affecte plusieurs mécanismes cognitifs :

- Mémoire de travail : Capacité limitée à retenir et manipuler des informations sur une courte période. Une surcharge d’informations peut saturer la mémoire de travail, rendant difficile la compréhension et la prise de décision.

- Attention sélective : Capacité à focaliser sur une information spécifique en ignorant les distractions. La multiplication des stimuli numériques peut affaiblir cette capacité, entraînant une dispersion de l’attention.

- Contrôle exécutif : Fonction permettant de planifier, d’organiser et de réguler les comportements. La surcharge cognitive peut altérer le contrôle exécutif, affectant la capacité à gérer efficacement les tâches et les priorités.

Comprendre ces mécanismes est essentiel pour développer des stratégies visant à réduire la surcharge cognitive et à améliorer la performance professionnelle.

La surcharge cognitive à l’ère du numérique représente un défi majeur pour les professionnels de santé. En identifiant les origines de cette surcharge, en comprenant ses impacts et en explorant les mécanismes cognitifs sous-jacents, il est possible de mettre en place des stratégies efficaces pour préserver la santé mentale et améliorer la performance au travail.

III. Stratégies pour préserver et améliorer l’attention

Dans un environnement professionnel exigeant, la préservation et l’amélioration de l’attention sont essentielles pour maintenir une performance optimale. Voici des stratégies concrètes et scientifiquement validées pour renforcer la capacité attentionnelle des professionnels de santé.

A. Gestion des distractions numériques

La prolifération des outils numériques a multiplié les sources de distraction. Pour préserver l’attention :

- Désactivation des notifications non essentielles : Réduire les alertes pour minimiser les interruptions.

- Création de plages horaires sans écran : Définir des moments dédiés au travail sans interférence numérique.

- Utilisation d’outils de concentration : Applications comme Forest ou Freedom pour bloquer les distractions.

Ces mesures permettent de réduire la charge cognitive et d’améliorer la concentration.

B. Techniques de renforcement de l’attention

Des pratiques régulières peuvent renforcer la capacité attentionnelle :

- Méditation de pleine conscience : Exercices visant à focaliser l’attention sur le moment présent.

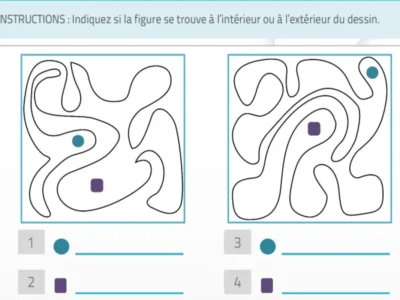

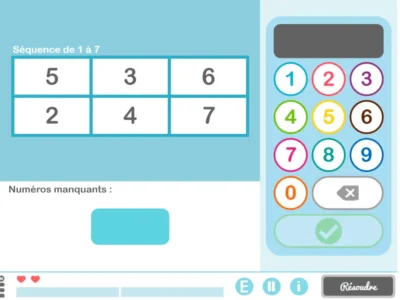

- Exercices cognitifs : Programmes d’entraînement ciblant l’amélioration de l’attention.

- Pauses régulières : Intégration de courtes pauses pour reposer l’esprit et maintenir la concentration.

Ces techniques favorisent une meilleure gestion de l’attention et une réduction du stress.

C. Organisation du travail

Une structuration efficace des tâches peut réduire la surcharge cognitive :

- Priorisation des tâches : Identifier et se concentrer sur les activités les plus importantes.

- Planification : Établir un emploi du temps clair pour éviter le multitâche excessif.

- Environnement de travail adapté : Créer un espace propice à la concentration, en limitant les sources de distraction.

Une organisation optimale du travail contribue à une meilleure utilisation des ressources attentionnelles.

Conclusion

À l’ère numérique, les professionnels de santé sont confrontés à une surcharge cognitive croissante, exacerbée par l’utilisation intensive des technologies numériques telles que les dossiers de santé électroniques (DSE). Cette surcharge peut entraîner une diminution de la concentration, une fatigue mentale accrue et un risque élevé de burn-out .

Pour préserver et améliorer l’attention dans ce contexte, il est essentiel d’adopter des stratégies adaptées :

- Optimisation des outils numériques : Simplifier les interfaces des DSE et réduire les notifications inutiles peuvent diminuer la charge cognitive des cliniciens .

- Formation continue : Intégrer des programmes de formation axés sur la gestion de l’attention et l’utilisation efficace des technologies numériques est crucial pour renforcer la résilience cognitive des professionnels de santé .

- Utilisation de l’intelligence artificielle (IA) : L’IA peut être conçue pour alléger la charge cognitive des praticiens, améliorant ainsi la précision diagnostique et l’efficacité opérationnelle .

En mettant en œuvre ces approches, les professionnels de santé peuvent mieux gérer leur attention, améliorer leur bien-être et offrir des soins de qualité supérieure à leurs patients.

Références

- Aranda, J., Ali-Hasan, N., & Baig, S. (2016). I’m just trying to survive: An ethnographic look at mobile notifications and attention management. Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct, 564–574. https://doi.org/10.1145/2957265.2957274

- Kaminske, A., Brown, A., Aylward, A., & Haller, M. (2022). Cell Phone Notifications Harm Attention: An Exploration of the Factors that Contribute to Distraction. European Journal of Educational Research, 11(3), 1487–1494. https://doi.org/10.12973/eu-jer.11.3.1487

- Kushlev, K., Proulx, J., & Dunn, E. W. (2016). « Silence your phones »: Smartphone notifications increase inattention and hyperactivity symptoms. Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1011–1020. https://doi.org/10.1145/2858036.2858359

- Stothart, C., Mitchum, A., & Yehnert, C. (2015). The attentional cost of receiving a cell phone notification. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 41(4), 893–897. https://doi.org/10.1037/xhp0000100

- Dossetto, C. (2023). Surcharge numérique, infobésité, quelles conséquences sur la santé mentale? Fédération EBEN. https://www.federation-eben.com/storage/2023/05/pres_mh_rps_infobesite_19012023.pdf

- NeuroNation. (2023). NeuroNation MED: Entraînement cognitif personnalisé pour les troubles de l’attention.

L’étude NeuronUP sur l’anticipation du déclin cognitif reçoit une prestigieuse reconnaissance internationale

L’étude NeuronUP sur l’anticipation du déclin cognitif reçoit une prestigieuse reconnaissance internationale

Laisser un commentaire