Le psychologue Carlos Rebolleda explique le style attributionnel dans la schizophrénie, en se concentrant sur l’évaluation et les déficits.

Le style attributionnel est l’une des dimensions qui composent le concept de cognition sociale dans le domaine de la schizophrénie. Il renvoie à la façon dont les individus infèrent les causes possibles d’événements personnels, qu’ils soient positifs ou négatifs (Green et Horan, 2010).

Comme le soulignent Penn, Sanna et Roberts (2008), la plupart des recherches portant sur le style attributionnel dans la schizophrénie ont cherché à explorer la genèse et le maintien de la symptomatologie paranoïaque que certaines de ces personnes présentent parfois.

Évaluation du style attributionnel dans la schizophrénie

Les tests habituellement utilisés pour évaluer le style attributionnel dans la schizophrénie sont les suivants :

Questionnaire de Style d’Attribution (Attributional Style Questionnaire, ASQ) (Peterson et al., 1982)

Ce test évalue les trois dimensions de base du style attributionnel, à savoir : locus (interne-externe), stabilité (stable-instable) et globalité (global-spécifique). L’instrument comprend 36 items correspondant à 12 situations (six positives et six négatives). Une fois ces scénarios présentés aux sujets, on leur demande de les évaluer selon chacune des trois dimensions d’attribution.

Questionnaire d’Attributions Internes, Personnelles et Situationnelles (Internal, Personal and Situational Attribution Questionnaire, IPSAQ) (Kinderman et Bentall, 1996)

L’objectif de ce test est d’observer la capacité du sujet évalué à distinguer entre attributions externes personnelles (causes attribuées à d’autres personnes), attributions externes situationnelles (causes attribuées à des facteurs situationnels) et attributions internes (causes liées à soi-même) dans un total de 32 situations hypothétiques, dont la moitié sont positives et l’autre moitié négatives.

The Ambiguous Intentions Hostility Questionnaire (AIHQ) (Combs, Penn, Wicher et Waldheter, 2007)

Cet instrument mesure le style attributionnel en analysant les tendances potentielles du sujet à sur-attribuer des intentions négatives aux autres et à répondre de manière hostile à ces intentions. Pendant le test, une série de vignettes décrivant différentes situations sociales est présentée, puis on demande au sujet quelles seraient selon lui les intentions des personnages et quelle réponse il donnerait lui-même si ces situations se présentaient.

Abonnez-vous

à notre

Newsletter

Déficits dans la schizophrénie

Les personnes diagnostiquées de schizophrénie présentant une symptomatologie paranoïaque montrent fréquemment une tendance à attribuer aux autres la responsabilité des événements négatifs qu’elles subissent. Ce style attributionnel est connu sous le nom de « biais de personnalisation » (Bentall, Corcoran, Howard, Blackwood et Kinderman, 2001 ; Garety et Freeman, 1999).

Facteurs

Selon Bentall et al. (2001), deux facteurs influenceraient négativement la capacité de la personne diagnostiquée de schizophrénie avec symptomatologie paranoïaque à corriger ses « biais de personnalisation ».

- Le premier se caractérise par une forte tendance à se « fermer » face aux options qui discréditent la culpabilité de l’autre, aspect se manifestant par des comportements empreints d’intolérance ou d’ambiguïté.

- Le second concerne la présence de déficits de la théorie de l’esprit, entendue comme la capacité de l’individu à inférer les états mentaux d’autrui, tels que les intentions, dispositions et croyances (Green et Horan, 2010).

On a également constaté que les personnes souffrant de symptomatologie paranoïaque présentent, outre le « biais de personnalisation » mentionné, d’autres biais cognitifs tels que la tendance à « tirer rapidement des conclusions » et à « démontrer la validité de leurs biais » (Freeman, 2007).

Le style attributionnel caractéristique de la symptomatologie paranoïaque se manifeste par une tendance à exagérer, déformer ou se focaliser de manière sélective sur les aspects hostiles ou menaçants des autres (Fenigstein, 1997), les émotions associées à l’hostilité étant généralement la colère, le dégoût et le mépris (Barefoot, 1992 ; Brummett et al., 1998 ; Izard, 1994). Il convient de rappeler que ce sont précisément ces émotions qui sont les plus difficiles à interpréter correctement pour les personnes atteintes de schizophrénie (Kohler et al., 2003).

Niveau neurologique

Sur le plan neurologique, différentes études de neuroimagerie ont montré que la hyperactivité observée dans l’amygdale contribue aux déficits que ces sujets présentent lorsqu’ils jugent les intentions des autres (Marwick et Hall, 2008).

Bibliographie

- Barefoot, J. (1992). Development in the measurement of hostility. In H. Friedman (éd.), Hostility, Coping and Health (pp. 13-31). Washington, DC : American Psychological Association.

- Bentall, R. P., Corcoran, R., Howard, R., Blackwood, N., et Kinderman, P. (2001). Persecutory delusions: a review and theoretical integration. Clinical Psychology Review, 21(8), 1143-1192.

- Brummett, B. H., Maynard, K. E, Babyak, M. A., Haney, T. L., Siegler, I. C., Helms, M. J., et Barefoot, J. C. (1998). Measures of hostility as predictor of facial affect during social interaction: evidence for construct validity. Annals of Behavioral Medicine, 20(3), 168-173.

- Combs, D. R., Penn, D. L., Wicher, M., et Waldheter, E. (2007). The Ambiguous Intentions Hostility Questionnaire (AIHQ): a new measure for evaluating hostile social-cognitive biases in paranoia. Cognitive Neuropsychiatry, 12(2), 128-143.

- Fenigstein, A. (1997). Paranoid thought and schematic processing. Journal of Social and Clinical Psychology, 16(1), 77-94.

- Freeman, D. (2007). Suspicious minds: the psychology of persecutory delusions. Clinical Psychological Review, 27(4), 425-467.

- Garety, P. A., et Freeman, D. (1999). Cognitive approaches to delusions: a critical review of theories and evidence. British Journal of Clinical Psychology, 38(2), 113-154.

- Green, M. F., et Horan, W. P. (2010). Social cognition in schizophrenia. Current Directions in Psychological Science, 19(4), 243-248.

- Izard, C. (1994). Innate and universal facial expressions: evidence for development and cross-cultural research. Psychological Bulletin, 115(2), 288-299.

- Kinderman, P., et Bentall, R. P. (1996). A new measure of causal locus: the internal, personal and situational attributions questionnaire. Personality and Individual Differences, 20(2), 261-264.

- Kohler, C. G., Turner, T. H., Bilker, W. B., Brensinger, C., Siegel, S. J., Kanes, S. J.,… et Gur, R. C. (2003). Facial emotion recognition in schizophrenia: intensity effects and error pattern. American Journal of Psychiatry, 160(10), 1768-1774.

- Marwick, K., et Hall, J. (2008). Social cognition in schizophrenia: a review of face processing. British Medical Bulletin, 88(1), 43-58.

- Penn, D. L., Sanna, L. J., et Roberts, D. L. (2008). Social cognition in schizophrenia: an overview. Schizophrenia Bulletin, 34(3), 408-411.

- Peterson, C., Semmel, A., Von Baeyer, C., Abramsom, L. Y., Metalsky, G. I., et Seligman, M. E. P. (1982). The attributional style questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6(3), 287-299.

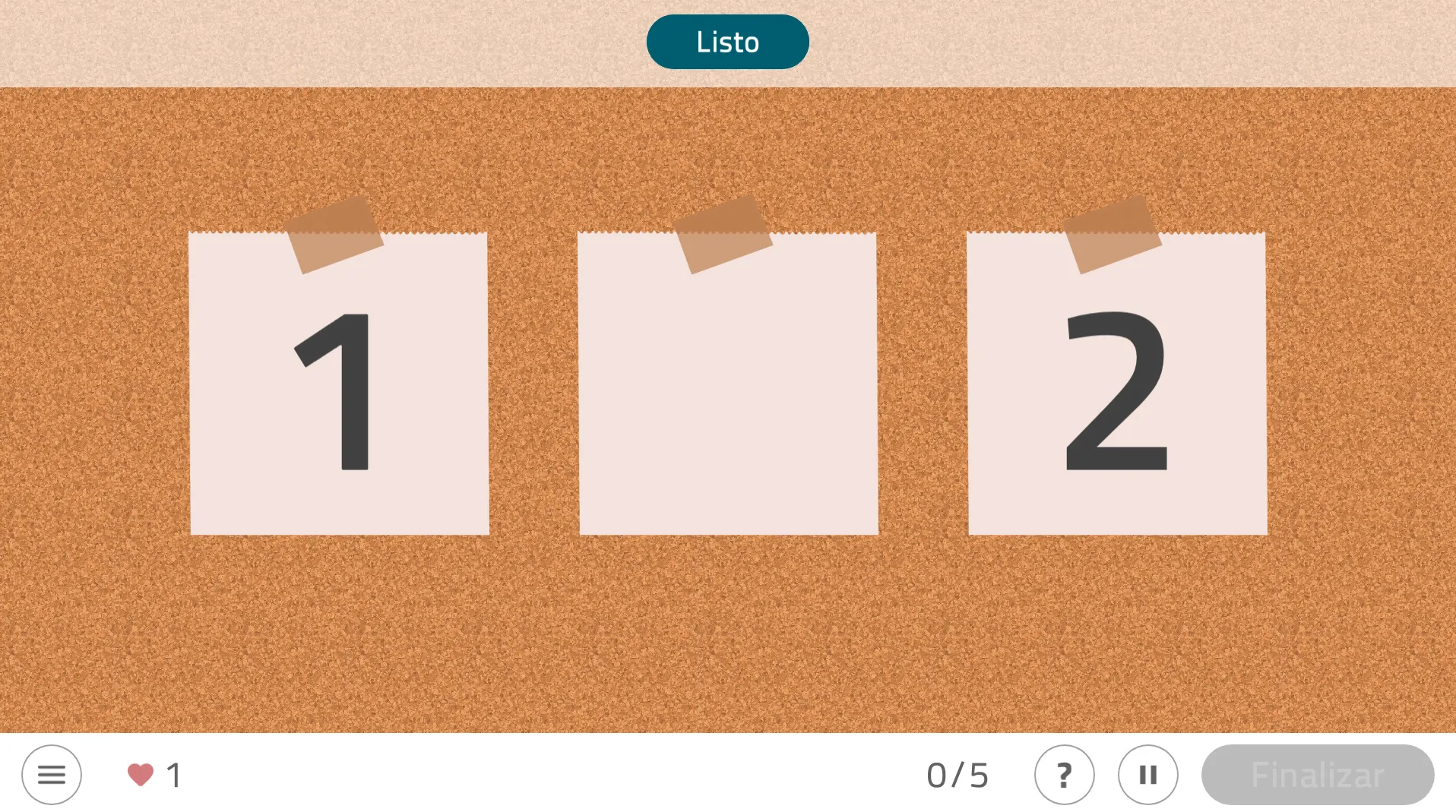

Stratégies et thérapies pour les déficits de la cognition sociale dans la schizophrénie

Stratégies et thérapies pour les déficits de la cognition sociale dans la schizophrénie

Laisser un commentaire