L’Association Murcienne de Neuroscience (AMUNE) explique comment la neuroéducation constitue le nouveau défi pour les enseignants, car les stratégies axées sur le fonctionnement du cerveau gagnent en importance.

Depuis des décennies, le corps enseignant transmet des savoirs et éduque sans connaître les connexions neuronales dont disposent les enfants à chaque stade de leur évolution. Au cours de leur formation académique et professionnelle, ils consacrent une partie de leur temps à planifier, programmer et tenter de motiver les élèves afin qu’ils développent au maximum leurs qualités, compétences et talents.

Cependant, jusqu’aux dernières années et aux mouvements de renouvellement pédagogique, personne ne s’était arrêté pour penser à l’enfant, à son cerveau et à l’importance que celui-ci revêt pour l’activité enseignante et pour son apprentissage.

À ce moment de réflexion et de changement, la « Neuroéducation » prend de l’importance, ce domaine novateur et méconnu pour les enseignants, qui va leur fournir les informations nécessaires sur le cerveau de l’enfant et son fonctionnement.

Qu’est-ce que la neuroéducation ?

La neuroéducation ou neurodidactique est une nouvelle vision de l’enseignement qui se base sur l’apport de stratégies et de technologies éducatives centrées sur le fonctionnement du cerveau.

Cette nouvelle discipline fusionne les connaissances en neurosciences, psychologie et éducation dans le but d’optimiser le processus d’enseignement et d’apprentissage. Par conséquent, il est essentiel de comprendre et de découvrir à quoi elle sert et ce qu’elle apporte au système éducatif. (Mora, 2017).

Salvador Martínez (2017), professeur titulaire d’Anatomie et Embryologie Humaines à l’Université Miguel Hernández (UMH) d’Elche et directeur de l’Institut de Neurosciences d’Alicante, considère que l’éducation consiste à agir sur le cerveau.

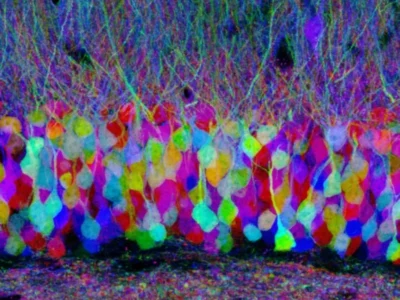

Le cerveau est le récepteur de l’éducation, puisque tout ce que nous pensons, ressentons et percevons est dans le cerveau. Dans chaque enfant, nous trouvons un cerveau, avec des particularités et des fonctions qui vont conditionner le processus d’apprentissage de l’individu, puisque le cerveau détermine entièrement le comportement.

Par conséquent, l’éducation commence à prendre sens lorsque l’on observe un enfant et que l’on ne voit pas seulement un cœur et une âme, mais un cerveau en train de mûrir et de se transformer. Dans ce processus, le corps enseignant est responsable d’enseigner et de motiver l’enfant pour qu’il développe

Toutes les capacités dont il dispose, transforme son comportement et acquière de nouveaux apprentissages, car ce sont eux qui créent de nouveaux circuits neuronaux, c’est-à-dire que la synapse est à la base de l’apprentissage.

Par conséquent, ce sont les neurones qui sont chargés d’établir de nouvelles connexions, nombreuses durant l’enfance, lorsque l’enfant effectue un apprentissage significatif, c’est-à-dire qu’il acquiert et transforme ses circuits neuronaux et s’adapte aux nouveaux environnements d’apprentissage, grâce à la plasticité cérébrale.

Les découvertes scientifiques et le changement dans l’éducation : « Apprendre en faisant »

Les découvertes scientifiques dans le domaine des neurosciences ont permis de transformer et de modifier la façon d’éduquer. Suivant Gamo (2016) et Guillén (2017), experts en neuroéducation, il est essentiel d’enseigner en fonction des processus neuronaux.

Par conséquent, la neuroéducation apporte une approche méthodologique fondée sur les fonctions exécutives du cerveau, axée sur l’activation de l’apprentissage, la construction et la consolidation des contenus, ainsi que l’évaluation de ce processus, dans un contexte d’émotions et de relations sociales.

En tenant compte de ses capacités et compétences, l’enfant doit apprendre en faisant, car de cette façon on garantit la création de connexions neuronales et leur restructuration, afin d’atteindre un apprentissage complet.

Les enfants ont besoin d’être motivés, de développer leur attention et de cultiver leur mémoire; en tenant compte de ces ingrédients, leur apprentissage est assuré.

Cependant, dans la majorité des établissements éducatifs, on suit une approche méthodologique centrée uniquement sur la mémorisation d’informations qui ne sont ni pertinentes ni motivantes, sans tenir compte des circuits mnésiques ni du raisonnement que l’enfant doit suivre pour intérioriser ces connaissances, ce qui conduit à un échec total de son apprentissage.

La famille et la neuroéducation

Dans le cadre familial, Bilbao (2015), docteur en psychologie de la santé et neuropsychologue, défend la nécessité d’orienter les parents afin de découvrir les fonctions neuronales de leurs enfants et pouvoir intervenir et éduquer sur des bases solides, c’est-à-dire tenter de modifier l’éducation traditionnelle, fondée sur l’affection absolue; pour éduquer et promouvoir les qualités intellectuelles, en harmonie avec les émotions.

Ainsi, les familles sont le contexte principal dans lequel se développe l’enfant, conditionnant ses connexions neuronales et son développement; par conséquent, elles peuvent aider et collaborer à sa maturité cérébrale et émotionnelle, grâce à une alimentation et un repos adéquats; à la promotion d’activités physiques, sportives et créatives; en offrant un environnement positif et de confiance, dans lequel ils peuvent appliquer leurs connaissances à la réalité (Mora, 2017).

Abonnez-vous

à notre

Newsletter

Bibliographie

- Bilbao, A. (2015). Le cerveau de l’enfant expliqué aux parents. Barcelone : Plataforma Editorial

- Gamo, J.R. (2016). Neuromythes en éducation : l’apprentissage grâce aux neurosciences. Barcelone : Plataforma Editorial

- Guillén, J. (2017). Neuroéducation : de la théorie à la pratique. Madrid : Alianza.

- Marina, J.A. (2011). Le cerveau de l’enfant : la grande opportunité. Barcelone : Ariel.

- Mora, F. (2017). Comment fonctionne le cerveau. Madrid : Alianza.

- Mora, F. (2017). Neuroéducation : on ne peut apprendre que ce que l’on aime. Madrid : Alianza.

Le neurodéveloppement : troubles, comorbidité et neuropsychologie infantile

Le neurodéveloppement : troubles, comorbidité et neuropsychologie infantile

Laisser un commentaire