La neuropsychologue clinicienne Lidia García nous parle de la mémoire incarnée, comment l’influence de la posture corporelle affecte la mémoire autobiographique.

Dans les sciences cognitives, on parle souvent de l’idée de cognition incarnée : un concept qui renvoie à l’idée que les états du corps peuvent modifier les états de l’esprit [1]. Comme nous l’avons vu dans un article précédent, il a été observé que la posture corporelle peut influencer, au moins transitoirement, à la fois notre sensation subjective de contrôle ou de pouvoir, notre profil physiologique au niveau hormonal et également notre comportement [2].

Il s’agit d’une découverte qui appuie l’hypothèse de la cognition incarnée en montrant des effets du changement postural à court terme, mais qu’en est-il à long terme ? La posture corporelle pourrait-elle influencer un système cognitif tel que la mémoire autobiographique ?

La posture corporelle peut-elle influencer la mémoire autobiographique ?

La chercheuse Katinka Dijkstra et son équipe de recherche de la Florida State University ont voulu vérifier si la mémoire autobiographique pouvait être en quelque sorte incarnée ou influencée par la posture corporelle[3].

Pour cela, ils ont mené une étude [3] dans laquelle les participants devaient, tout en adoptant une posture déterminée, se remémorer une expérience spécifique du passé.

Plus précisément, pour décider des expériences passées que les participants allaient devoir se remémorer, les chercheurs ont choisi six situations quotidiennes structurées, généralement associées à des postures corporelles typiques et qu’il était probable que tous les participants aient vécues. Ils leur ont donc demandé de se rappeler une fois où…

- …sont allés chez le dentiste,

- …ont pratiqué un sport particulier

- …ont ouvert la porte à un visiteur

- …sont allés à un concert et ont applaudi

- …ont salué quelqu’un de la main

- …ont posé la main sur le cœur

Ainsi, les participants étaient d’abord placés dans une posture corporelle déterminée et, tout en maintenant cette posture, on leur demandait un souvenir pouvant être congruent ou incongruent avec la posture adoptée (par exemple, dans la condition congruente, leur demander de s’allonger dans un fauteuil inclinable et de se souvenir d’une fois où ils sont allés chez le dentiste ; et dans la condition incongruente, de se tenir debout les mains sur les hanches et de se souvenir d’une fois où ils sont allés chez le dentiste).

Pour que les participants ne devinent pas l’objectif de la recherche et pour rendre le rappel ultérieur plus difficile, ils ont inclus deux souvenirs de remplissage : ils leur ont demandé de se souvenir d’un événement survenu la veille et d’un événement imaginaire (inventé).

On demandait à chaque participant trois des souvenirs expérimentaux en condition congruente et trois en condition incongruente (les souvenirs de remplissage étaient toujours rappelés dans la même position sans signification).

L’ordre des souvenirs ainsi que la condition congruente vs. incongruente ont été randomisés pour éviter d’éventuels effets d’ordre, et les sessions ont été enregistrées en audio et en vidéo pour mesurer le temps nécessaire au déclenchement de la réponse verbale de rappel.

De plus, deux semaines plus tard, on leur a demandé de façon inattendue quels souvenirs ils avaient évoqués lors de l’expérience, ce qui représentait une tâche de rappel libre différé.

Les chercheurs ont observé, d’une part, que les souvenirs en situation congruente avaient été rappelés plus rapidement que dans la situation incongruente, les temps de réponse étant significativement plus courts lorsque la posture coïncidait avec celle du souvenir que lorsqu’elle ne coïncidait pas. D’autre part, ils ont également constaté que la proportion de souvenirs récupérés après deux semaines était significativement plus élevée pour les souvenirs congruents, beaucoup moins de souvenirs incongruents ayant été récupérés proportionnellement.

Grâce à ces résultats, les chercheurs ont conclu que la congruence entre la posture corporelle de l’expérience et celle de l’expérience originale avait facilité à la fois l’accès et la rétention à long terme des souvenirs autobiographiques, ce qui constitue une preuve de la cognition incarnée à long terme.

Abonnez-vous

à notre

Newsletter

Implications pour la pratique clinique

Comme nous l’évoquions dans un article précédent, dans la mesure où la posture corporelle semble être un facteur pouvant moduler les performances cognitives [3,4], c’est également un aspect important à prendre en compte lorsque l’on souhaite évaluer précisément l’état cognitif réel des patients et maximiser les processus de rééducation cognitive.

De telles découvertes peuvent s’avérer très utiles pour améliorer les conditions d’évaluation et de stimulation des patients en clinique de neuropsychologie.

Bibliographie

- Wilson & Golonka (2013). Embodied cognition is not what you think it is. Frontiers in Psychology, 4, 58. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00058

- Carney, D.R., Cuddy, A.J.C. and Yap, A.J. (2010). Power posing: brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance. Psychological Science, 21(10) 1363-1368.

- Dijkstra, K., Kaschak, M.P. & Zwaan, R.A. (2007). Body posture facilitates retrieval of autobiographical memories. Cognition, 102, 139-149.

- Smith, P.K., Jostmann, N.B., Galinsky, A.D., & van Dijk, W.W. (2008). Lacking power impairs executive functions. Psychological Science, 19, 441–447.

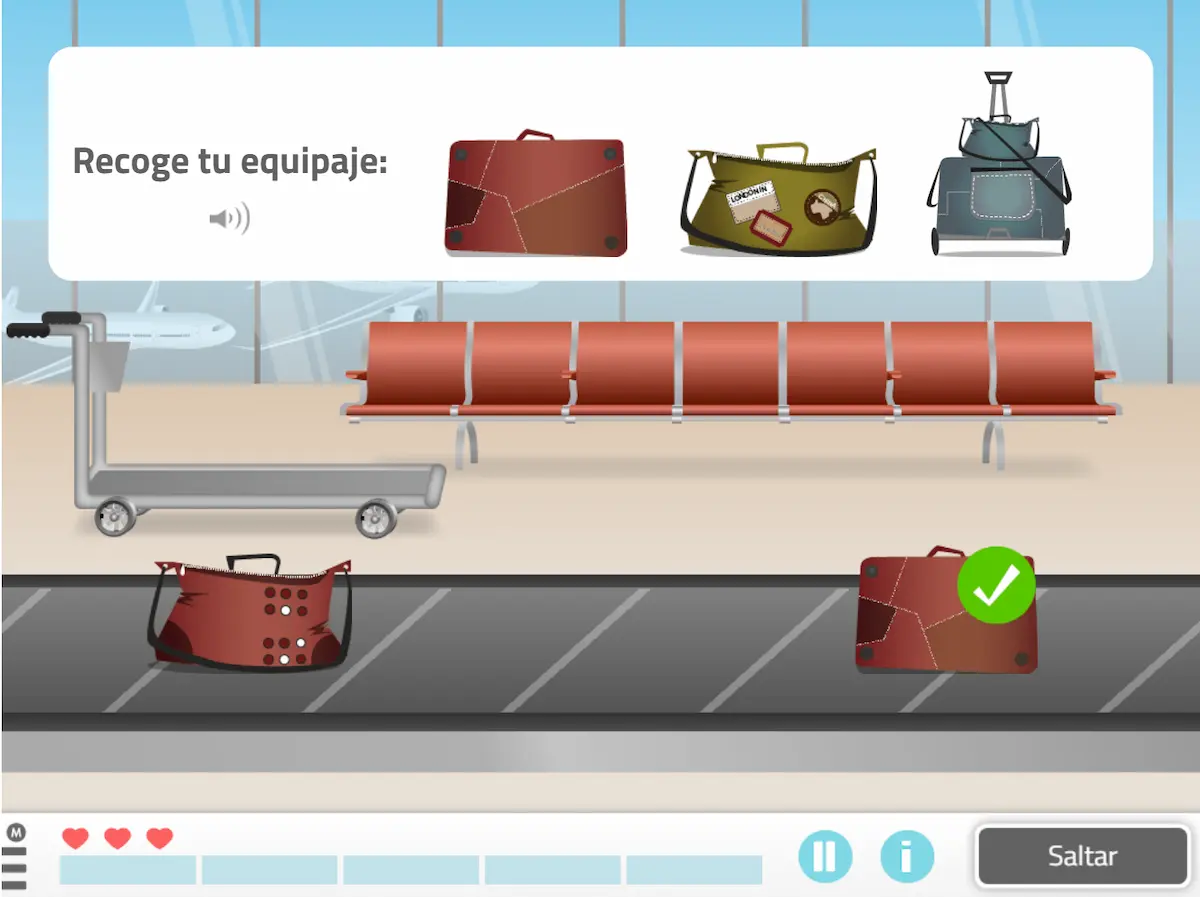

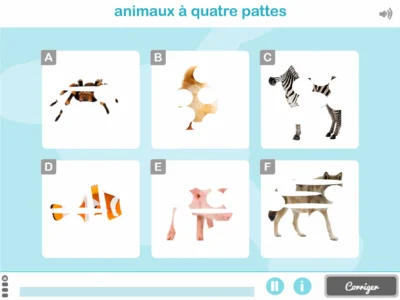

La stimulation cognitive chez les adultes avec NeuronUP

La stimulation cognitive chez les adultes avec NeuronUP

Laisser un commentaire