Le neuropsychologue Ramón Fernández de Bobadilla explique dans cet article comment réaliser une rééducation neuropsychologique dans la maladie de Parkinson.

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ?

La maladie de Parkinson est le trouble neurodégénératif moteur le plus fréquent, avec une prévalence estimée en Europe de 108 à 207 pour 100 000 habitants. Bien qu’il existe une minorité de cas d’origine génétique, la cause demeure essentiellement inconnue, l’âge étant le principal facteur de risque.

L’évolution de la maladie est très lente, et une grande partie de la symptomatologie résulte de la mort des neurones dopaminergiques et de la diminution subséquente des terminaisons liées à ce neurotransmetteur.

Symptômes de la maladie de Parkinson

Les quatre critères diagnostiques principaux de la maladie de Parkinson sont :

- la bradykinésie,

- la rigidité,

- le tremblement,

- l’instabilité posturale.

Les symptômes apparaissent typiquement de manière unilatérale et, bien qu’ils deviennent bilatéraux avec le temps, l’asymétrie tend à persister. Même si le tremblement est le symptôme le plus identifié dans l’imaginaire collectif, il ne s’agit ni d’un signe spécifique ni définitoire. Ce qui définit réellement la maladie de Parkinson est le parkinsonisme, impliquant obligatoirement la présence de bradykinésie (pauvreté et lenteur des mouvements volontaires, mise en évidence par des mouvements répétés lors de l’examen clinique).

Phase initiale

Après l’apparition des symptômes moteurs, les patients traversent une phase initiale avec une bonne réponse au traitement pharmacologique par substitution dopaminergique, qui dure généralement environ 5 ans.

Évolution

Ensuite, des complications se développent progressivement et de nouveaux symptômes apparaissent au fur et à mesure de la progression de la neurodégénérescence. Le temps écoulé entre l’apparition des premiers symptômes moteurs et la perte d’autonomie varie beaucoup selon les patients, et s’étend généralement de 10 à 20 ans.

Symptomatologie non motrice

Malgré l’importance des symptômes moteurs, une attention croissante est accordée à la symptomatologie non motrice de la maladie de Parkinson. Elle est non seulement utile d’un point de vue diagnostique (car présente à tous les stades de la maladie), mais elle est également essentielle pour le suivi et la prise en charge de ces patients en raison de son impact important sur leur qualité de vie.

La symptomatologie non motrice est particulièrement complexe et englobe des aspects cognitifs et neuropsychiatriques, ainsi que des troubles du sommeil, une dysfonction autonome, des symptômes gastro-intestinaux ou sensoriels. Certains de ces symptômes peuvent être provoqués ou aggravés par le traitement dopaminergique lui-même (syndrome de dérégulation dopaminergique, hallucinations, psychose, hypotension orthostatique, somnolence diurne, etc.).

Déclin cognitif dans la maladie de Parkinson

La maladie de Parkinson entraîne presque inévitablement un déclin cognitif au cours de son évolution, et jusqu’à 80 % des patients développent une démence après 20 ans. Aux stades précoces, environ 30 % des patients présentent un trouble cognitif léger, qui constitue un facteur de risque indépendant pour le développement ultérieur d’une démence.

En plus du déclin cognitif, on observe fréquemment chez les patients parkinsoniens la présence d’anxiété, dépression, apathie, idées délirantes et hallucinations.

Les troubles cognitifs sont aujourd’hui reconnus comme des symptômes hautement prévalents et cruciaux dans la qualité de vie de ces patients.

Traditionnellement, ils ont été attribués à la déplétion dopaminergique consécutive à la neurodégénérescence de la substance noire, entraînant un déficit de ce neurotransmetteur au niveau striatal et, par conséquent, une défaillance des circuits fronto-sous-corticaux.

Cependant, cette vision s’élargit ces dernières années, en raison des preuves croissantes de l’implication de structures corticales et extra-nigrales.

Profil neuropsychologique dans la maladie de Parkinson

Les déficits cognitifs initiaux dans la maladie de Parkinson peuvent ne pas être cliniquement apparents, mais être mis en évidence par une évaluation neuropsychologique standardisée.

On peut ainsi détecter des troubles cognitifs chez des patients apparemment non atteints, ceux-ci étant majoritairement de nature dysexécutive.

En réalité, le profil neuropsychologique observé chez les patients atteints de la maladie de Parkinson ressemble à celui de patients présentant des lésions du lobe frontal.

Une difficulté typique à « trouver le mot » (phénomène du mot sur le bout de la langue) est souvent observée, en lien avec des déficits de fluence verbale sémantique dès les stades très précoces.

Les troubles de la mémoire épisodique récente sont également fréquents et se manifestent par des altérations aux tests de rappel libre verbal et aux tests de mémoire visuelle.

Les difficultés à réaliser des tâches simultanées, à planifier les activités ou à organiser la vie quotidienne (courrier, finances, projets professionnels) peuvent être perçues très tôt par les patients et sont associées à une dysfonction exécutive.

Bien que des déficits précoces de la perception visuelle soient présents, ils ne se traduisent généralement pas par des plaintes liées à la perception du mouvement ou à la reconnaissance visuelle de la part des patients.

À mesure que le déclin cognitif progresse, les troubles de la mémoire et des fonctions exécutives deviennent plus évidents pour le patient comme pour son entourage.

Problèmes liés à la transition vers la démence

Lors de la transition vers la démence, des troubles du langage apparaissent : les patients rencontrent des difficultés de compréhension et de production, et ont tendance à perdre le fil de la conversation.

Aux stades modérés et avancés, les troubles du langage se caractérisent par une altération de la compréhension des phrases, une production verbale pauvre et une activation sémantique réduite.

Cela suggère que d’autres systèmes que le système dopaminergique, et d’autres circuits que les fronto-striataux, sont nécessairement impliqués dans la maladie de Parkinson. Il existe de plus en plus de preuves soulignant l’importance du système cholinergique dans les troubles cognitifs associés à cette maladie.

Rééducation neuropsychologique dans la maladie de Parkinson

Certains essais ont étudié les effets bénéfiques des inhibiteurs de la cholinestérase sur la cognition, le comportement et la qualité de vie des patients atteints de Parkinson avec démence, mais aucun traitement pharmacologique n’a encore été approuvé pour traiter spécifiquement le déclin cognitif léger ou prévenir l’évolution des symptômes.

Cependant, bien que les données soient encore limitées, on observe également une amélioration de la cognition chez les patients parkinsoniens grâce à des interventions non pharmacologiques.

L’utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale s’est révélée efficace pour traiter la dépression et l’anxiété chez ces patients, avec un impact positif sur leur capacité à faire face à la maladie et une amélioration de leur qualité de vie.

Mais ce qui s’impose de plus en plus comme une stratégie clé pour ralentir la progression vers les stades proches de la démence est le recours à l’entraînement cognitif, à l’activité physique ou à la combinaison des deux.

L’entraînement cognitif apparaît comme une méthode sûre, entraînant une amélioration mesurable des performances cognitives, notamment en ce qui concerne la mémoire de travail et les fonctions exécutives, principalement dans la vitesse de traitement de l’information.

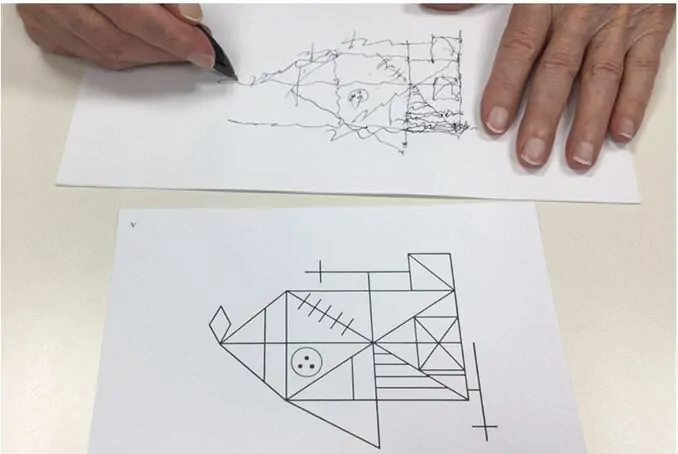

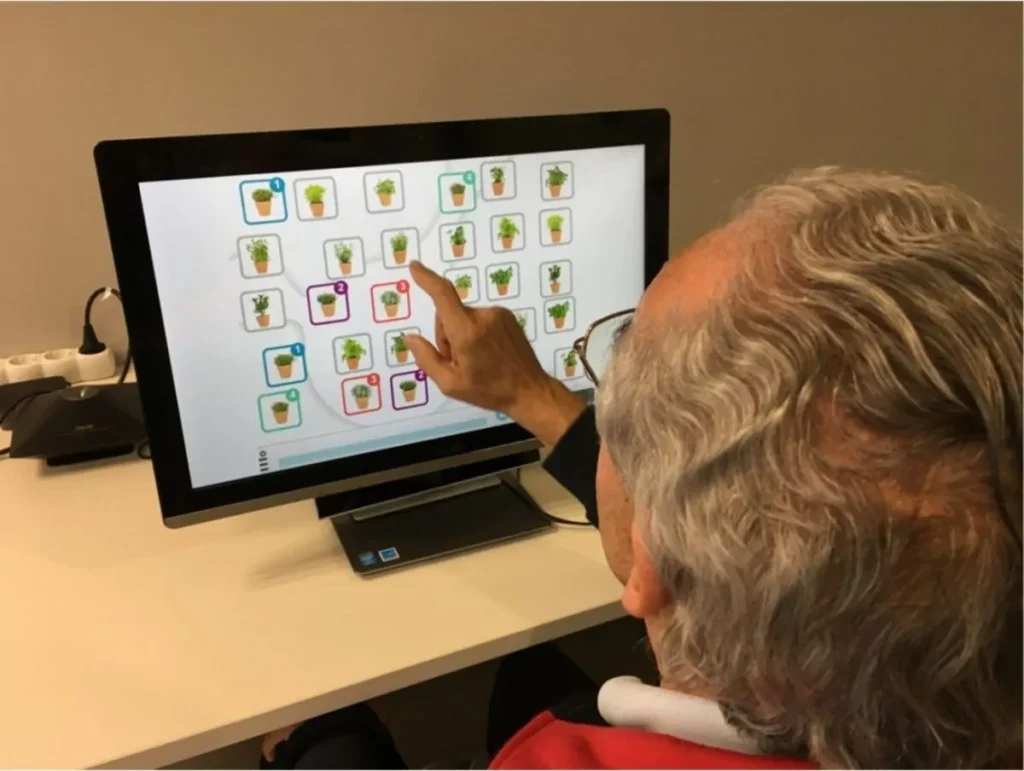

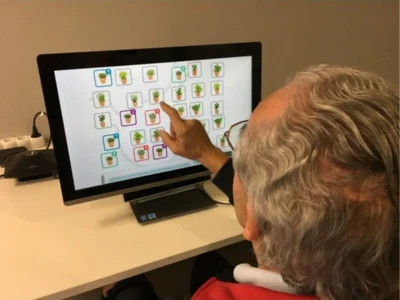

Il est recommandé d’utiliser aussi bien des exercices sur papier que des programmes informatisés.

Des bénéfices ont également été observés tant via un travail global que ciblé sur des processus cognitifs spécifiques (notamment les fonctions exécutives), ainsi qu’à travers des exercices moteurs contrôlés.

Le travail avec des jeux vidéo ou en réalité virtuelle devient également un entraînement aux compétences, souvent perçu comme agréable, favorisant l’implication émotionnelle et motivationnelle (ce qui est crucial en cas d’apathie), et donc l’adhésion à long terme à la rééducation.

La dimension compétitive peut aussi être un facteur de motivation supplémentaire pour s’engager dans un programme d’entraînement cognitif, avec des effets sur les aspects sociaux et familiaux.

Fréquence accrue de l’entraînement

Ces outils permettent également de travailler depuis le domicile (toujours sous supervision professionnelle), ce qui augmente la fréquence de l’entraînement.

Il convient d’ajouter que, compte tenu des caractéristiques spécifiques de la maladie et des fonctions plus ou moins affectées selon les cas, les programmes conçus pour des patients souffrant de lésions focales ayant démontré leur efficacité peuvent aussi s’avérer bénéfiques chez les patients parkinsoniens afin de ralentir le déclin. Cela se traduit par une meilleure participation sociale et une amélioration de la qualité de vie.

Malgré les avancées dans le développement de l’entraînement cognitif pour ces patients, il est important de garder à l’esprit que ce travail vise à réduire la charge des symptômes et à améliorer la fonctionnalité ainsi que la qualité de vie.

Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une maladie neurodégénérative, et que la disparition totale des symptômes est impossible à ce jour en raison du caractère inéluctable de sa progression.

Conclusion

En conclusion, l’entraînement cognitif combiné aux interventions comportementales peut aider les patients atteints de la maladie de Parkinson à faire face au défi immense que représente cette maladie. Notre objectif, en tant que professionnels ou proches, doit toujours être de maximiser leur bien-être et leur qualité de vie.

Bien que nous soyons encore aux premières étapes de la recherche sur les bénéfices réels de ces stratégies non pharmacologiques et que de nombreuses limites méthodologiques persistent en raison de la complexité de la maladie, le travail de perfectionnement de ces approches pour les rendre efficaces, tant aux stades précoces qu’avancés, constitue un défi majeur qui doit nous encourager à poursuivre dans cette voie.

Bibliographie

Troster, A. I. [Ed]. (2015). Clinical neuropsychology and cognitive neurology of Parkinson’s disease and other movement disorders. Clinical Neuropsychology and Cognitive Neurology of Parkinson’s Disease and Other Movement Disorders. New York, NY, US: Oxford University Press.

Wilson, B. A., Winegardner, J., van Heugten, C. M., & Ownsworth, T. (2017). Neuropsychological Rehabilitation: The International Handbook. Taylor & Francis.

Fernández de Bobadilla, R. (2017). Développement et validation de nouveaux outils pour l’évaluation cognitive et fonctionnelle du déclin cognitif léger dans la maladie de Parkinson. Thèse de doctorat. Université autonome de Barcelone.

Attention et vitesse de traitement : font-elles partie du même processus ou sont-elles des mécanismes distincts ?

Attention et vitesse de traitement : font-elles partie du même processus ou sont-elles des mécanismes distincts ?

Laisser un commentaire