Marco teórico

NeuronUP nasce em 2012, baseando-se em evidências científicas em cognição e neuropsicologia

resumidas neste documento.

Introdução

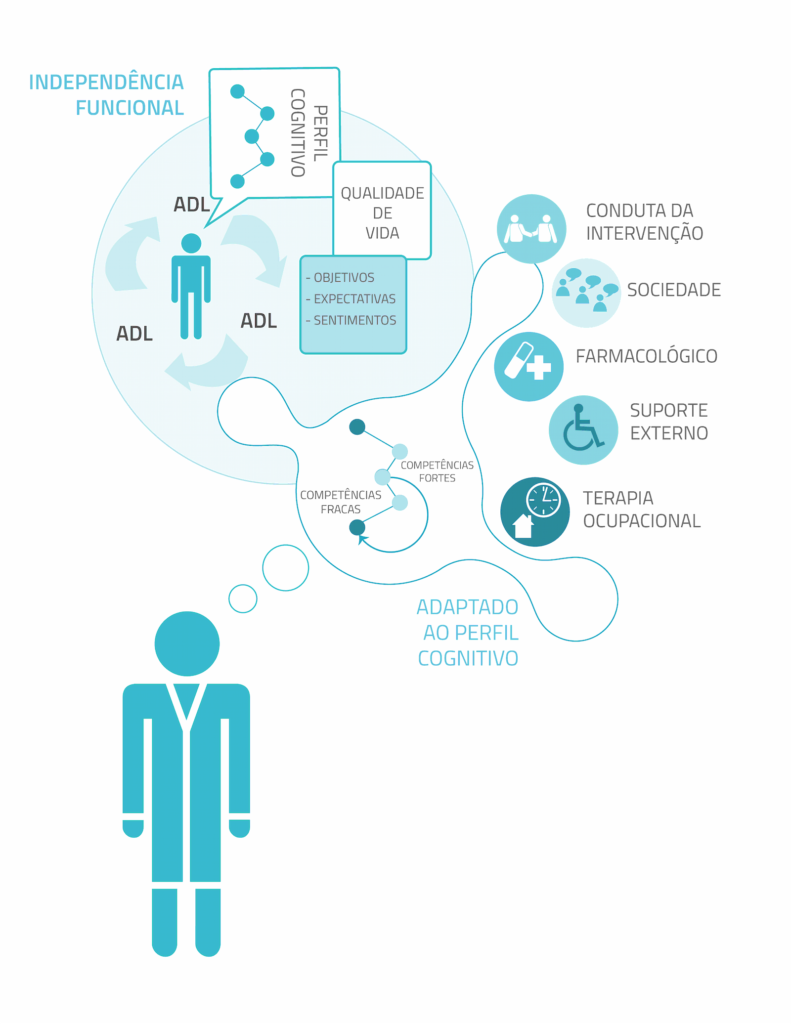

O objetivo da reabilitação neuropsicológica é melhorar o desempenho funcional de uma pessoa e compensar os déficits cognitivos resultantes de um dano cerebral, visando reduzir as limitações funcionais, aumentando a habilidade das pessoas de realizar atividades da vida diária (Bernabéu & Roig, 1999). O propósito final é a melhora da qualidade de vida das pessoas (Christensen, 1998; Prigatano, 1984; Sohlberg & Mateer, 1989).

As operações cognitivas estão inter-relacionadas e são interdependentes em nível anatômico quando precisam ocorrer respostas funcionais. Elas envolvem múltiplos tipos e níveis de processamento. Quando uma atividade externa ou interna é realizada, redes neurais de “mundo pequeno” se combinam de modo modular ou através de redes de grande escala. Essas combinações recrutam processos neuropsicológicos específicos para a execução. Desde o reconhecimento visual até os processos de iniciação da conduta (automáticos ou não), o controle de impulsos ou o desenvolvimento de estratégias metacognitivas que planejam um comportamento. Portanto, de um ponto de vista aplicado, faz sentido formular atividades de reabilitação que cubram toda a gama de processos, de forma pontual mas também holística.

A meta da NeuronUP é o desenho dessas atividades, identificando os construtos, operações e funções (Burgess et al., 2006) envolvidos em diferentes atividades humanas, com a finalidade de calibrá-las no processo de reabilitação. Dessa maneira, buscamos fornecer ao terapeuta uma base de dados de atividades úteis para a reabilitação neuropsicológica e para a terapia ocupacional. Esses materiais estão integrados em uma plataforma abrangente e flexível para os profissionais, que poderão elaborar programas de intervenção de forma individualizada.

NeuronUP foi criada como resposta a uma série de questões urgentes no campo da reabilitação neuropsicológica, com o intuito de integrar aspectos clínicos e experimentais. Em linha com a necessidade de realizar uma avaliação neuropsicológica mais ecológica (Tirapu, 2007), que permitisse aos profissionais clínicos ter medidas funcionais (representativas e generalizáveis) confiáveis da condição das pessoas que chegavam à consulta, surge uma linha de pensamento coerente no campo da reabilitação. Seu principal objetivo é o uso de conteúdos ecológicos motivacionais e personalizáveis no processo de estimulação e reabilitação neuropsicológicas (Wilson, 1987; 1989).

Validade ecológica

Não deixa de ser irônico que o conceito de validade ecológica tenha surgido da pesquisa experimental. A princípio, esse termo aparece como o grau de relação entre um sinal proximal e uma variável distal em experimentos sobre percepção visual (Brunswick, 1956). O conceito evoluiu ao longo dos anos para referir-se (Kvavilashvili & Ellis, 2004) a um tipo de atividade que atenda aos princípios de representatividade (grau de sobreposição em forma e contexto entre a atividade proposta e a tarefa “real”) e generalização (capacidade que essa atividade tem de predizer a execução em atividades reais que servem de modelo). No campo da reabilitação neuropsicológica, o princípio de generalização também é utilizado em outro sentido: trata-se da propriedade de “transferência” (o treinamento em uma tarefa proporciona um benefício cognitivo em um processo que se transfere para domínios diferentes do originalmente treinado).

Existem três níveis de generalização:

- Nível 1. Nele se preservam os resultados de sessão a sessão, em atividades e materiais que são os mesmos.

- Nível 2. Nele há progresso em tarefas semelhantes à treinada, mas que diferem dela.

- Nível 3. Nele ocorre uma transferência do ganho nas operações e funções treinadas para outras atividades diferentes da vida diária.

Na NeuronUP, projetamos materiais que envolvem atividades e situações da vida diária relacionadas não apenas com os construtos e operações neuropsicológicas básicas, mas também com variáveis de funcionalidade específica (Yantz, Johnson-Greene, Higginson & Emmerson, 2010). As atividades da vida diária exigem operações neuropsicológicas específicas, daí a importância de também treinar processos básicos.

Exaustividade

Para executar uma reabilitação neuropsicológica estratégica, é necessário analisar exaustivamente o perfil cognitivo da pessoa que chega para a reabilitação. Isso nos permite avaliar os pontos fortes e fracos nesse perfil e estabelecer objetivos prioritários junto ao paciente e seu entorno. Seguindo esse princípio, na NeuronUP projetamos uma árvore de classificação de atividades abrangente, que abarca 40 processos neuropsicológicos, divididos em onze funções e áreas de intervenção. O planejamento das atividades de reabilitação e do tempo, dificuldade e intensidade do tratamento deve estar sob controle do terapeuta, que ajusta todos esses parâmetros com base na evolução do paciente (Muñoz-Céspedes & Tirapu, 2004). A NeuronUP adota esse princípio como um de seus pilares na abordagem dos processos de reabilitação. O planejamento das atividades de reabilitação e do tempo está sob o controle do terapeuta” NeuronUP Marco teórico: Conceitos Gerais 5 Incorporando as observações gerais sobre reabilitação neuropsicológica feitas por Muñoz-Céspedes & Tirapu (2001), na NeuronUP consideramos prioritário:

- A calibração da complexidade das atividades.

- A divisão das tarefas em seus diferentes parâmetros.

- A redação de instruções claras e simples que ajudem a dar estrutura à tarefa e à sua execução. Caso a linguagem utilizada não seja adequada para o nosso paciente, pode ser individualizada.

- A acessibilidade a recursos como parte de um tratamento menos custoso em termos de tempo, dinheiro e deslocamento.

Benefícios da reabilitação via computador

Por que usar uma plataforma web de reabilitação? Embora seja incorreto pensar na NeuronUP como algo totalmente baseado em computador (já que há atividades imprimíveis), acreditamos que existem benefícios associados a esse tipo de formato. NeuronUP é uma ferramenta que auxilia o terapeuta, não um substituto. Uma aplicação incorreta por parte do terapeuta (pouca supervisão, mau ajuste do planejamento ao perfil do paciente, formato incorreto, uso exclusivo da plataforma para reabilitação etc.) terá um resultado ruim, independentemente do recurso utilizado. Os principais benefícios do uso do computador na reabilitação são (Ginarte-Aria, 2002; Lynch, 2002; Roig & Sánchez-Carrión, 2005):

• Permitir o controle preciso de algumas variáveis, como por exemplo o tempo de exposição a um estímulo e o tempo de reação permitido. Isso possibilita um maior controle da evolução do paciente.

• A coleta de dados é mais consistente e eficaz, o que permite uma análise mais fluida dessas informações. Esse é um componente importante no design de planos estratégicos de reabilitação neuropsicológica.

• Os estímulos apresentados são mais atrativos, o que aumenta a motivação dos indivíduos. A personalização das atividades, tanto na gradação quanto na forma, é imprescindível para a reabilitação estratégica.

• Integração de materiais multimídia, possibilitando terapias em multiformato.

• Fornece um feedback adequado e preciso, permitindo a construção de um sistema interativo. Esse aspecto também está envolvido na consciência de déficits.

• Permite a conexão de periféricos para problemas visuais ou motores, entre outros.

• Possibilita o treinamento em um ambiente não institucionalizado, distanciando a reabilitação de um contexto hospitalar.

• Permite flexibilidade, pois os materiais baseados em computador podem ser programados em uma interface simples. Com a NeuronUP, você pode modificar parâmetros das atividades, como o tipo de estímulos utilizados, o nível de dificuldade, o tempo de exposição aos exercícios etc. Tudo isso se baseando nas necessidades e pontos fortes específicos de cada paciente.

• Os programas de computador têm (ou devem ter) uma relação custo-benefício razoável: economizar tempo do terapeuta (recursos do centro) e evitar o gasto de recursos que o paciente teria (intervenção em casa).

“Considerar somente a esfera cognitiva é uma abordagem insuficiente.”

Quais são os principais problemas práticos associados à reabilitação com computador e como tentamos corrigi-los?

- Propomos um SISTEMA flexível, no qual o terapeuta pode modificar os parâmetros da atividade e acessar as atividades apropriadas para cada paciente. Dessa forma, evitamos que as atividades sejam aplicadas de maneira rígida e inadequada (Ginarte Arias, 2002).

- Adaptamos os conteúdos ao momento evolutivo da pessoa que realiza a reabilitação (Tam & Man, 2004). O sistema especialista possibilita a seleção de atividades ajustadas à linguagem, ao nível de escolaridade, ao tipo de deterioração cognitiva e à lesão etc.

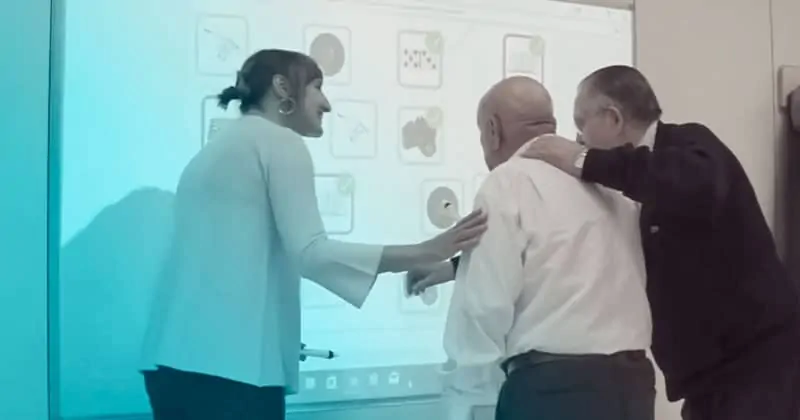

- Conceitualizando a tecnologia como uma ferramenta, não como um fim em si mesmo. O uso de plataformas e programas de reabilitação não substitui o contato, apoio, esforço e supervisão do terapeuta.

- Promovendo uma ferramenta que esteja em constante atualização, adaptando rapidamente as contribuições do cliente (Sánchez Carrión, Gómez Pulido, García Molina, Rodríguez Rajo & Roig Rovira, 2011). Considerar uma intervenção que somente leve em conta a esfera cognitiva, sem reconhecer os fatores psicossociais, emocionais e comportamentais associados, é uma abordagem insuficiente para a reabilitação neuropsicológica (Salas, Báez, Garreaud, & Daccarett, 2007).

As tecnologias de suporte para a cognição vêm sendo utilizadas para o treinamento de uma ampla variedade de atividades, desde a comunicação verbal até a participação social (Gillespie, Best & O´Neill, 2012). Seu uso evoluiu de jogos e atividades de primeira geração para a tecnologia de quarta geração, em que a intervenção em grupo e a reabilitação de realidades funcionais e ecológicas fazem parte de um modelo holístico. Para Lynch (2002), essas novas atividades devem ser usadas para reabilitar tarefas associadas às atividades da vida diária.

As tecnologias para reabilitação baseadas em computadores podem ser usadas em um espectro populacional amplo. Cole (1999) enfatizou a necessidade de interfaces amigáveis e altamente personalizáveis, e recomendou seu uso se cumprissem essas propriedades (Cole, Ziegmann, Wu, Yonker, Gustafson & Cirwithen, 2000). Devido a essa heterogeneidade, os materiais e as orientações usadas em tecnologias de reabilitação devem ser adaptados em termos de complexidade: número e dificuldade de “pontos de tomada de decisão”, sequências de informação etc. (LoPresti, Mihailidis & Kirsch, 2004). Os usuários devem ser incluídos no processo de design das atividades, de acordo com o conceito de “design sensível à inclusão do usuário” proposto por Newell & Gregor (2000). Por fim, essa interface deveria fornecer um arquivo de acesso simplificado aos dados do paciente, comandos de “salvar” e “imprimir” para esses dados, além da possibilidade de incluí-los em grandes quantidades de informação.

Evidências

Peretz, Korczyn, Shatil, Aharonson, Birnboim & Giladi (2011) compararam um grupo que recebia um treinamento personalizado com materiais baseados em computador a um grupo que era treinado com materiais baseados em computador tradicionais. A melhora na condição de personalização foi significativa em todos os domínios cognitivos, enquanto o grupo de treinamento com atividades clássicas de computador só melhorou em quatro domínios.

Para revisões mais extensas, o leitor pode consultar os seguintes estudos: Gillespie et al. (2012); Kueider, Parisi, Gross & Rebok (2012); Cicerone et al. (2011); Stahmer, Schreibman & Cunningham (2010); Faucounau, Wu, Boulay, De Rotrou, Rigaud (2009); Lange, Flynn & Rizzo (2009); Tang & Posner (2009); LoPresti et al. (2004), Kapur, Glisky & Wilson (2004), Bergman (2002) e Lynch (2002).

“Pesquisas futuras sobre intervenções baseadas em computador devem controlar os parâmetros adequados para melhorar a validade.”

Em relação à reabilitação com materiais baseados em computador para as funções neuropsicológicas específicas, já foi realizada uma grande quantidade de pesquisas até a presente data. Fizemos uma seleção de alguns textos que mostram a eficácia da reabilitação com esse tipo de ferramentas e materiais em diferentes funções: atenção (Borghesse, Bottini & Sedda, 2013; Jiang et al., 2011; Flavia, Stampatori, Zanotti, Parrinello & Capra, 2010; Barker-Collo et al., 2009; Dye, Green & Bavelier, 2009; Green & Bavelier, 2003; Cho et al., 2002; Grealy, Johnson & Rushton, 1999; Gray, Robertson, Pentland, Anderson, 1992; Sturm & Wilkes, 1991; Niemann, Ruff & Baser, 1990; Sohlberg & Mateer, 1987), memória (Caglio et al., 2012, 2009; das Nair & Lincoln, 2012; McDonald, Haslam, Yates, Gurr, Leeder & Sayers, 2011; Bergquist et al., 2009; Gillette & DePompei,2008; Wilson, Emslie, Quirk, Evans & Watson, 2005; Ehlhardt, Sohlberg, Glang & Albin, 2005; Glisky, Schacter & Tulving, 2004; Kapur, Glisky & Wilson, 2004; Tam & Man, 2004; Webster et al., 2001; Wilson, Emslie, Quirk & Evans, 2001; van der Broek, Downes, Johnson, Dayus & Hilton, 2000), habilidades visuoespaciais (Boot, Kramer, Simons, Fabiani & Gratton, 2008), linguagem (Allen, Mehta, McClure & Teasell, 2012; Fink, Brecher, Sobel & Schwartz, 2010; Lee, Fowler, Rodney, Cherney & Small, 2009; Kirsch et al., 2004b; Wertz & Katz, 2004; Katz & Wertz, 1997), cognição social (Grynszpan et al., 2010; Bernard-Opitz, Srira & Nakhoda-Sapuan, 2001) e funções executivas (Nouchi et al., 2013; Johansson & Tornmalm 2012; López Martinez et al., 2011; O´Neill, Moran & Gillespie, 2010; Westerberg et al., 2007; Ehlhardt et al., 2005; Kirsch et al., 2004a; Gorman, Dayle, Hood & Rumrell, 2003).

No que diz respeito a perfis específicos de deterioração, os materiais e ferramentas baseadas em computador têm sido aplicados com sucesso em diversas condições: TCE (Cernich et al., 2010; Gentry, Wallace, Kvarfordt & Lynch, 2008; Thornton & Carmody, 2008; Michel & Mateer, 2006), AVC (Cha & Kim, 2013; Lauterbach, Foreman & Engsberg, 2013; Akinwuntan, Wachtel & Rosen, 2012; Cameirão, Bermúdez I Badia, Duarte Oller & Verschure, 2009; Michel & Mateer, 2006; Deutsch, Merians, Adamovich, Poizner & Burdea, 2004; Teasel et al., 2003; Wood et al., 2004), demência (Crete-Nishihata et al., 2012; Mihailidis, Fernie & Barbenel, 2010; Cipriani, Bianchetti & Trabucchi, 2006; Cohene, Baecker & Marziali, 2005; Alm et al., 2004; Hofman et al., 2003; Zanetti et al., 2000), esclerose múltipla (Flavia et al., 2010; Shatil, Metzer, Horvitz & Miller, 2010; Vogt et al., 2009; Gentry, 2008), transtornos do espectro do autismo (Sitdhisanguan, Chotikakamthorn, Dechaboon & Out, 2012; Wainer & Ingersoll, 2011; Tanaka et al., 2010; Beaumont & Sofronoff, 2008; Sansosti & Powell-Smith, 2008; Stromer, Kimball, Kinney & Taylor, 2006; Goldsmith & LeBlanc, 2004; Silver & Oakes, 2001; Werry, Dautenhahn, Ogden & Harwin, 2001; Lane & Mistrett, 1996), TDAH (Steiner, Sheldrick, Gotthelf & Perrin, 2011; Rabiner, Murray, Skinner & Malone, 2010; Shalev, Tsal & Mevorach, 2007; Mautone, DuPaul & Jitendra, 2005; Shaw & Lewis, 2005), dificuldades de aprendizagem (Nisha & Kumar, 2013; Seo & Bryant, 2009 –com recomendações sobre eficácia–; Kim, Vaughn, Klingner & Woodruff, 2006; Hasselbring & Bausch, 2005; Lee & Vail, 2005; Maccini, Gagnon & Hughes, 2002; MacArthur, Ferretti, Okolo & Cavalier, 2001; Hall, Hughes & Filbert, 2000), deficiência intelectual (Cihak, Kessler & Alberto, 2008; Mechling & Ortega-Hurndon, 2007; Ayres, Langone, Boon & Norman, 2006; Ortega-Tudela & Gómez-Ariza, 2006; Standen & Brown, 2005; Furniss et al., 1999), esquizofrenia (Sablier et al., 2011; Suslow, Schonauer & Arolt, 2008 –com recomendações para pesquisas futuras–; Medalia, Aluma, Tryon & Merriam, 1998; Hermanutz & Gestrich, 1991) ou fobia social (Neubauer, von Auer, Murray, Petermann Helbig-Lang & Gerlach, 2013; Schmidt, Richey, Buckner & Timpano, 2009). As intervenções com materiais computadorizados também podem ser usadas para a promoção de um envelhecimento saudável em populações sem deterioração (Kueider, Parisi, Gross & Rebok, 2012; Cassavaugh & Kramer, 2009; Basak, Boot, Voss & Kramer, 2008; Flnkel & Yesavage, 2007; Rebok, Carlson & Langbaum, 2007; Jobe et al., 2001).

Apesar do exposto, ainda restam questões clínicas e experimentais a serem resolvidas. O controle adequado dos fatores que afetam os resultados de ensaios clínicos que utilizam esse tipo de ferramentas e materiais pode ser melhorado. Santaguida, Oremus, Walker, Wishart, Siegel & Raina (2012) identificaram uma série de deficiências metodológicas em revisões de estudos sobre reabilitação neuropsicológica em pacientes com AVC, que podem ser estendidas ao estudo de materiais informáticos para essa finalidade. Os estudos primários apresentavam problemas na aleatorização e na seleção da amostra populacional, no desenho de estudos cegos e nos critérios de seleção e exclusão de amostra. Além disso, há uma série de problemas que afetam variáveis estranhas, como a comparação da linha de base com o desempenho posterior, eventos e efeitos adversos e a contaminação de amostras. O controle de efeitos adicionais à cognição, devido a tratamentos coadjuvantes ao analisado, é um ponto importante que sequer é mencionado na literatura existente.

A racionalização do tipo e do número de medidas de mudança, assim como dos instrumentos utilizados, é fundamental e não é realizada adequadamente nos estudos. Também há uma deficiência no fato de que os estudos publicados não explicam detalhadamente variáveis como intensidade, desenho, tipo de materiais e atividades dos tratamentos, tanto do tratamento-alvo quanto dos tratamentos coadjuvantes.

Jack, Seelye & Jurick (2013) já abordaram a generalização de tarefas treinadas em relação a tarefas não treinadas. De acordo com seus resultados, “poucos estudos demonstraram a melhoria em tarefas não treinadas dentro do domínio cognitivo treinado, domínios cognitivos não treinados ou habilidades da vida diária. Os efeitos da reabilitação cognitiva deveriam ser generalizados a tarefas não treinadas, funcionais e duradouras”. Os metanálises recomendam desenhos metodológicos mais robustos. Para uma boa revisão dos princípios que deveriam ser levados em conta na pesquisa aplicada à aprendizagem com tarefas informatizadas, recomendamos Cook (2012, 2005). Van Heugten, Gregório & Wade (2012) recomendam o desenvolvimento de uma lista internacional que inclua a descrição detalhada de intervenções não farmacológicas complexas.

Em suma, as intervenções informatizadas podem facilitar a melhoria de forma eficiente em muitas atividades, porém é necessária pesquisa adicional que controle os parâmetros relevantes nos estudos de reabilitação com materiais baseados em computador.

BASES PARA A REABILITAÇÃO

Modelo hierárquico do Sistema Nervoso Central (SNC)

O SNC pode ser dividido em três eixos hierárquicos com especificidade funcional.

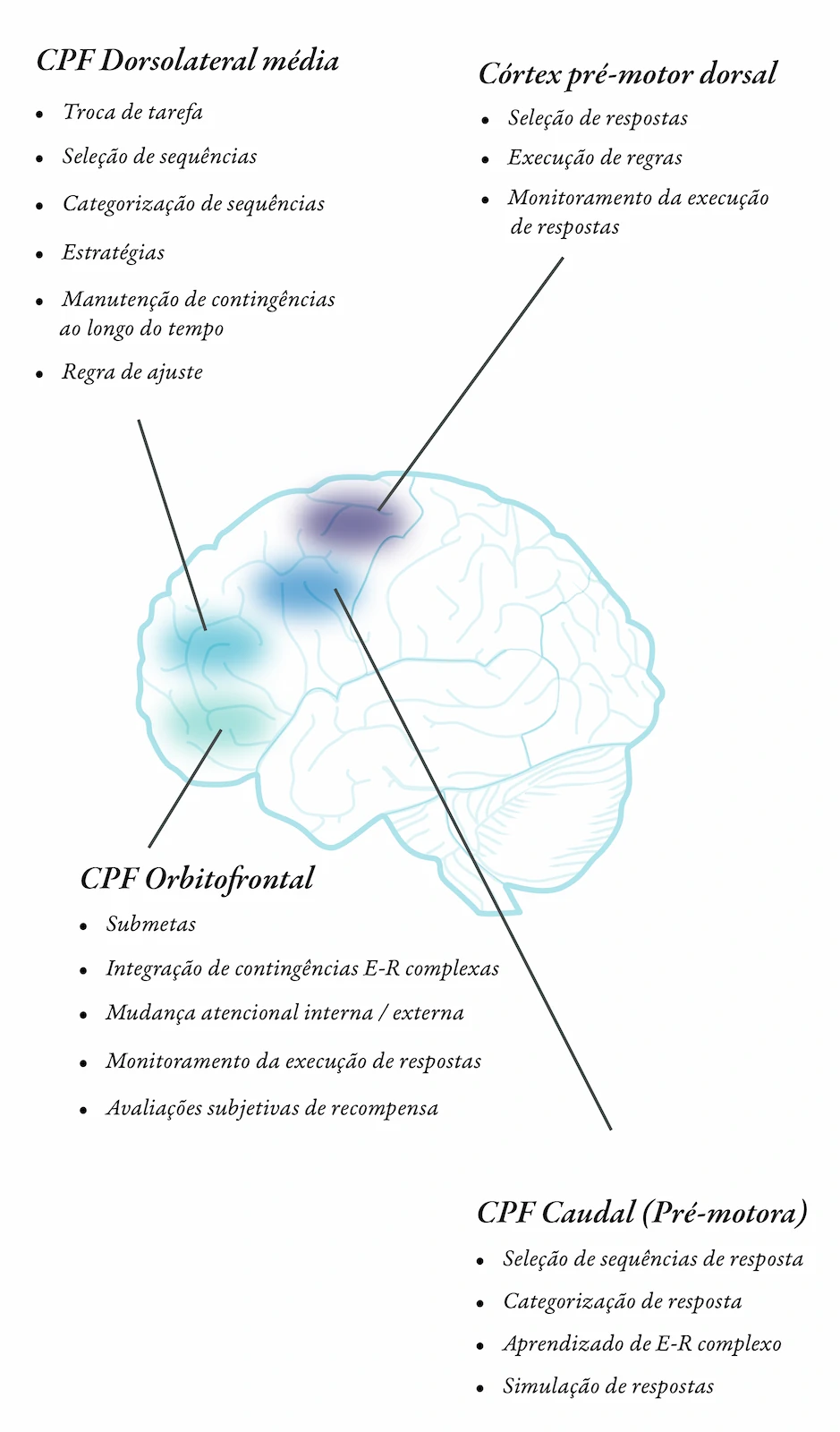

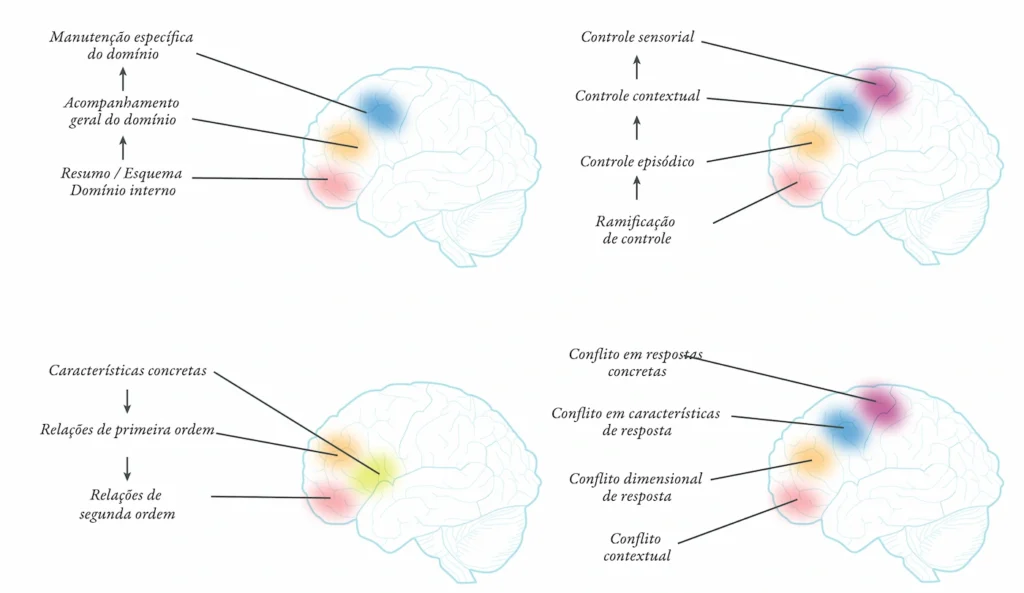

Eixo anterior-posterior ou rostral-caudal:

no qual as zonas anteriores ou frontais lidariam com um tipo de conteúdo abstrato e com um tipo de informação mais complexa, possivelmente envolvida na monitorização e integração de conteúdos e processos. Nesse sentido, podemos observar processos de controle em funções cognitivas e emocionais. Em relação às emocionais, a ínsula, as regiões posteriores, o córtex cingulado posterior, a ínsula posterior e o córtex cingulado medial sustentam a funcionalidade de processos simples de primeira ordem, de tipo sensorial, enquanto as zonas anteriores contêm representações mais complexas dos conteúdos emocionais. Nos processos atencionais, podemos observar como as zonas mais frontais monitorizam e guiam a busca com base em conteúdos complexos (por exemplo, metas), enquanto as zonas corticais mais posteriores (por exemplo, o parietal) guiam o processo com base nos estímulos e não em um processo reflexivo. O conteúdo cognitivo das zonas anteriores também é mais complexo. As zonas anteriores frontais, por exemplo, controlam processos conscientes e reflexivos, monitorizando as ações que realizamos e usando informações de tipo modal e específico que chegam de diferentes partes do cérebro, direta ou indiretamente (comunicação entre regiões frontais ou áreas de associação).

Em conjunto, a complexidade das representações contidas nas zonas mais rostrais é maior, sendo utilizada para elaborar esquemas abstratos, funções cognitivas superiores e comandos conscientes e volitivos de ação. Além disso, as zonas rostrais nesse plano são capazes de integrar diferentes informações de outras partes mais posteriores do cérebro, como, por exemplo, sinais simples sobre localizações e luminância.

Eixo córtico-límbico ou dorsal-ventral

em que as zonas dorsais se encarregariam de um processamento de tipo reflexivo ou cognitivo, em contraste com as zonas ventriciais, encarregadas de um processamento guiado por estímulos ou emocional. Entre as estruturas mais dorsais está o córtex cingulado anterior ou ACC, especialmente o rostral. A amígdala é um núcleo de processamento emocional autônomo. É lógico pensar que esses processos sejam mais automáticos, por exemplo, no que se refere a estratégias baseadas na situação; tal como ocorre com a implicação do ACC rostral ao modular a amígdala na resolução de conflitos. Por outro lado, se pensarmos no reappraisal, que é um controle cognitivo dos processos emocionais, é uma estratégia reflexiva baseada em si mesmo.

Eixo medial-lateral

As zonas anteriores ou frontais controlam processos conscientes e reflexivos, o monitoramento das ações e o uso de informações procedentes de diferentes zonas do cérebro.

nesse eixo, as estruturas mediais se encarregariam de um processamento centrado no indivíduo e em seus sinais internos, enquanto as zonas mais laterais se encarregam de questões mais visuais e espaciais, representando características do mundo externo. Nesse sentido, podemos entender que as localizações mediais estão mais próximas dos centros emocionais e, devido à organização citoarquitetônica, possuem um maior número de conexões. Na verdade, as estruturas emocionais são responsáveis por fornecer informação ao sujeito sobre seus estados internos, e seria lógico pensar que, à medida que nos afastamos citoarquitetonicamente dessas áreas, a relação funcional diminui. Em qualquer caso, a dissociação entre as áreas mediais como referentes ao indivíduo e as laterais como relativas a aspectos do mundo externo tem pelo menos dois fundamentos. Primeiro, o fato de as estruturas mais profundas terem conexões com o sistema sensorial autônomo e, portanto, com o arousal, tornando mais lógico pensar que elas influenciem eventos guiados por dados. Enquanto as estruturas menos profundas modulam essas, de algum modo, com processos de tipo reflexivo.

Plasticidade

O cérebro adulto humano gera neurônios novos continuamente.

A plasticidade cerebral define-se de forma geral como a capacidade do cérebro de reorganizar seus padrões de conectividade neuronal, reajustando sua funcionalidade. A plasticidade neuronal está presente no envelhecimento normal, no dano cerebral adquirido e até mesmo em demências (apesar da especificidade existente quando estruturas hipocampais são afetadas, reduzindo gradativamente a taxa de neurogênese em demências do tipo Alzheimer). A reabilitação neuropsicológica aproveita esse fenômeno para gerar novas sinapses, mesmo que o efeito seja limitado em algumas ocasiões. Atualmente não há consenso estabelecido sobre o efeito produzido ao aproveitar esse fenômeno, pois depende de vários fatores: tipo de deterioração, idade, processo de recuperação, reserva cognitiva – e conectividade associada –, fatores genéticos etc. O certo é que a aprendizagem de habilidades após um dano cerebral e outras patologias se baseia em redes neurais “de reserva” e em novas redes que se formam. As bases fisiológicas para a neurorreabilitação são as seguintes (Dobkin, 2007):

- Mudanças nos potenciais neuronais (em parâmetros de movimento)

- Variabilidade de disparo (“firing”) neuronal através de processos de prática e recompensa

- Fortalecimento hebbiano das conectividades neuronais, com remapeamento das representações

- Recrutamento de atividade remota ou correlacionada dentro de uma rede

- Outros tipos de autorregulação e processos associados à aprendizagem.

Novos neurônios são gerados continuamente no cérebro humano (Ming & Song, 2011; Boyke, Driemeyer, Gaser, Büchel & May, 2008; Ge, Sailor, Ming & Song, 2008; Fuchs & Gould, 2000; Gross, 2000; Eriksson, Perfilieva, Björk-Eriksson, Alborn, Nordborg et al., 1998). Desse ponto de vista, a plasticidade pode surgir a partir da ação de dois mecanismos potenciais (Ming & Song, 2011): renovação neuronal e/ou mudanças na potencialidade dos neurônios. As frequências desses dois processos são significativamente mais lentas no cérebro adulto que no cérebro jovem.

Mas, como um número pequeno de neurônios pode afetar o funcionamento global do cérebro? Ming & Song (2011) propõem que a plasticidade atua através dos novos neurônios de duas maneiras diferentes: como novas unidades de armazenamento e codificação e por meio da modificação dos limiares de disparo dos neurônios existentes (e, portanto, da sincronização e oscilações presentes). Os princípios que definem esse processo seriam:

- Novos neurônios no cérebro adulto que são ativados por “inputs” específicos.

- Novos neurônios no cérebro adulto que inibem “outputs” de redes locais.

- Novos neurônios no cérebro adulto que modificam circuitos locais através da ativação seletiva de vias modulatórias.

- . Efeitos em diversos subtipos de interneurônios locais.

“A plasticidade implica a adaptação do cérebro às tarefas e à idade. Fatores ambientais influenciam a plasticidade.”

A plasticidade pode melhorar os processos de aprendizagem em três níveis (Berlucchi, 2011): um nível neuronal, um nível sináptico e um nível de rede (mudanças na conectividade funcional). Esses níveis não são mutuamente excludentes. A remodelação dos padrões de atividade neuronal em curto e longo prazo, incluindo a formação, eliminação e alteração nas frequências e limiares de disparo, bem como o surgimento de novos axônios, são as principais formas de alcançar a organização neuronal por meio da experiência e da maturação (Álvarez & Sabatini, 2007). Os fatores neurotróficos também são modificados pela experiência através da regulação epigenética (Berlucchi, 2011).

A plasticidade é um fenômeno natural que implica a adaptação do cérebro a tarefas específicas ao longo da vida. Quanto mais velho o cérebro, mais mecanismos de compensação são necessários para obter um desempenho melhor ou similar. Em tarefas de memória de trabalho, a atividade neuronal de pessoas idosas se distribui, apresentando uma atividade mais difusa. Isso poderia ser uma resposta de compensação natural (Dennis & Cabeza, 2011). Apesar disso, a plasticidade como processo de maturação e a plasticidade que ocorre após um dano cerebral não são iguais, e as diferenças entre esses processos devem ser esclarecidas antes de tirar conclusões.

Como mencionado, existem vários fatores ambientais que podem afetar a plasticidade. Alguns estudos descobrem que o estresse ou as síndromes de deficiência de insulina (um perfil que em alguns casos poderia estar relacionado à doença de Alzheimer) reduzem a taxa de neuroplasticidade no cérebro adulto. No extremo oposto, existem atividades que favorecem a neuroplasticidade. O exercício físico estimula a geração de novas células (van Praag et al., 1996; citado em Ming & Song, 2011). A aprendizagem modula a neurogênese adulta de forma específica (Zhao, Deng & Gage, 2008). Por exemplo, alguns tipos de neurogênese adulta só são influenciados por tarefas de aprendizagem que dependem do hipocampo. Entre outras (Deng et al., 2010) estão:

- Tarefas de aprendizagem espacial e retenção na memória espacial de longo prazo.

- Discriminação de padrões espaciais.

- Condicionamento de traços de memória e condicionamentos aversivos contextuais.

- Reorganização da memória por meio de substratos neuronais extrahipocampais.

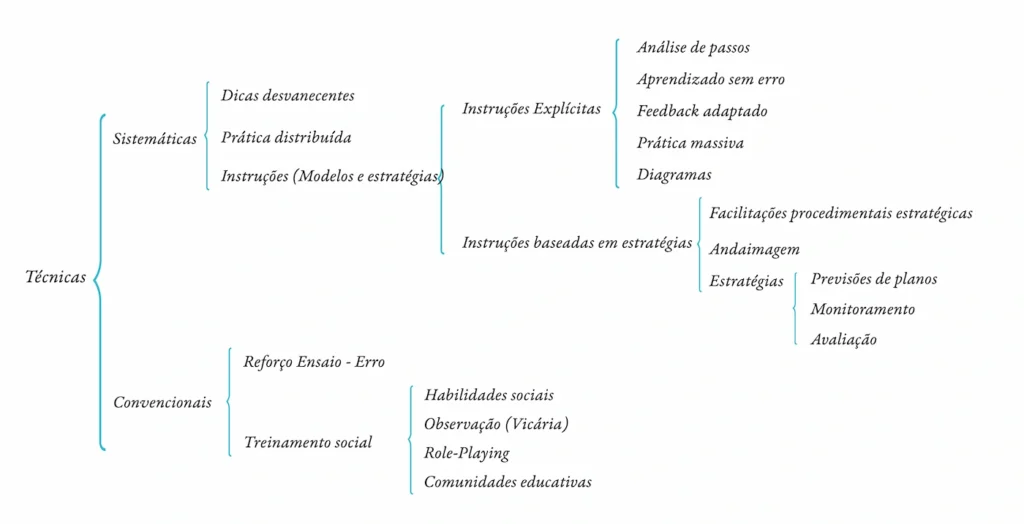

Intervenção: como reabilitar

A estratégia terapêutica deve ser selecionada com base na gravidade dos déficits apresentados (pontos fracos e fortes), no tempo transcorrido após a lesão e na tipologia que gera o déficit cognitivo. De modo geral, podemos estabelecer as seguintes estratégias (Lubrini, Periáñez & Rios-Lago, 2009):

- Restabelecimento de padrões cognitivos e de comportamento previamente aprendidos.

- Estabelecimento de novos padrões de atividade cognitiva por meio de estratégias de substituição.

- Introdução de novos padrões de atividade por meio de estratégias de substituição.

A reabilitação ajuda os pacientes e suas famílias a se adaptarem à nova condição, de modo a melhorar o nível geral de funcionamento das pessoas.

Zangwill (1947) distingue a compensação (uma reorganização do comportamento direcionada à minimização de uma deficiência específica) da substituição (a realização de uma tarefa através de novos métodos de resolução, diferentes dos aprendidos originalmente por um cérebro intacto para essa tarefa).

A evolução da recuperação funcional que segue uma lesão cerebral (se possível) pode ser atribuída a cinco princípios básicos (Edelman & Gally, 2001):

- O desaparecimento espontâneo dos efeitos agudos específicos dessa lesão.

- A reversão da diasquise, isto é, a reversão da depressão temporária na atividade das partes preservadas do cérebro, que ocorre devido à desconexão com as partes lesionadas.

- O princípio da função vicária (assunção de funções em larga escala –redes específicas e distantes–).

- O princípio da redundância (assunção de funções por redes do mesmo sistema de processamento que permanecem intactas).

- O princípio da degeneração (assunção de uma função perdida por parte de vários sistemas).

A essência da terapia é uma prática progressiva de subtarefas e metas intencionais completas (funcionais) usando pistas físicas e cognitivas, com feedback sobre os resultados e a execução (Dobkin, 2005). No entanto, devemos levar em conta a(s) estratégia(s) envolvida(s) na terapia, pois o potencial de recuperação funcional de um sistema neuronal danificado pode ser suprimido se o planejamento for inadequado (Belucchi, 2011).

Na NeuronUP também acreditamos que a reabilitação neuropsicológica deve ser guiada pelos seguintes princípios:

- Basear-se em modelos teóricos sólidos e em evidência científica.

- Ter uma perspectiva multidisciplinar.

- Ser estruturada, com uma ordem de prioridades e estratégica.

- Permitir o ajuste de tempo e intensidade dos tratamentos de acordo com as características e evolução dos pacientes.

- Considerar a autonomia e a qualidade de vida como objetivos principais.

- Concentrar-se nos pontos fortes, com o objetivo de melhorar os pontos fracos.

- Compreender as esferas cognitiva, comportamental, emocional, social e laboral.

- Enfatizar a motivação, identificando os reforços significativos para o paciente.

- Incluir tarefas que auxiliem a generalização.

- Utilizar as ferramentas de reabilitação como um método, não como uma finalidade.

FUNÇÕES COGNITIVAS

Orientação

A orientação requer uma integração da informação procedente de diferentes redes cerebrais.

A orientação é uma função cognitiva cujo objetivo é situar o próprio sujeito em um parâmetro específico de seu entorno. Por isso, requer, além de funções de atenção e memória (episódica e semântica) e memória de trabalho, informações relativas à localização espacial. Define-se orientação como a consciência de si mesmo em relação às características que o rodeiam: espaço, tempo e história pessoal. Exige a integração entre atenção, percepção e memória (Lezak, 2004). Um déficit na percepção ou na memória pode gerar déficits leves na orientação, enquanto uma alteração nos subsistemas de atenção causa um déficit grave de orientação em todos os níveis. A dependência de outros sistemas torna a orientação especialmente vulnerável (sua presença não descarta, no entanto, a afetação cognitiva, pois também está influenciada pela rotina).

Existem três tipos de orientação:

Orientação temporal: São processos de atualização cujo resultado informa sobre questões relativas a dia, hora, mês, ano, momento de realizar condutas, datas festivas, estações etc. Depende em grande parte da atenção sustentada e da memória semântica, enquanto a atenção seletiva captaria as mudanças no ambiente que determinam um processo ordenado de tempo (quando se está realizando uma ação –jantar, acordar–, o que significa –temporalmente– estar nevando etc.). A orientação temporal difere da estimativa temporal, pois esse processo metacognitivo implica: – ou uma estimativa do tempo transcorrido (vigilância, tomada de decisões, percepção), – ou uma estimativa da quantidade de tempo que uma atividade pode ocupar (e que depende do planejamento e da memória prospectiva).

Para atualizar processos, é preciso recuperar informações armazenadas recentes e antigas sobre lugar, hora e identidade.

Orientação espacial: São processos de atualização nos quais o sujeito é capaz de se localizar em uma continuidade espacial (de onde vem, onde está em um momento específico, para onde vai). A orientação espacial depende primeiramente da orientação visual atencional, da atenção sustentada, da atenção seletiva e da memória.

Orientação pessoal: É o processo mais complexo dos três, pois geralmente requer informação multiformato que implica a identidade pessoal e um mecanismo de controle que verifica a veracidade da informação (em caso de falha, ocorreriam confabulações). Alguns autores se referem a esse tipo de orientação como consciência autonoética (Tulving, 2002). A consciência autonoética implica a atualização de conteúdos da memória episódica autobiográfica, colocados em relação ao momento atual e com sentido de continuidade do eu. Para acessar esse tipo de informação, antes de tudo, são necessárias pistas de codificação e, depois, a memória de trabalho atualiza esse conteúdo, relacionando-o com o tempo e com o momento atual, gerando a sensação de continuidade do eu.

Dependência dos sistemas funcionais

A orientação é a função mais vulnerável em síndromes de desconexão, pois se baseia em extensas redes do cérebro.

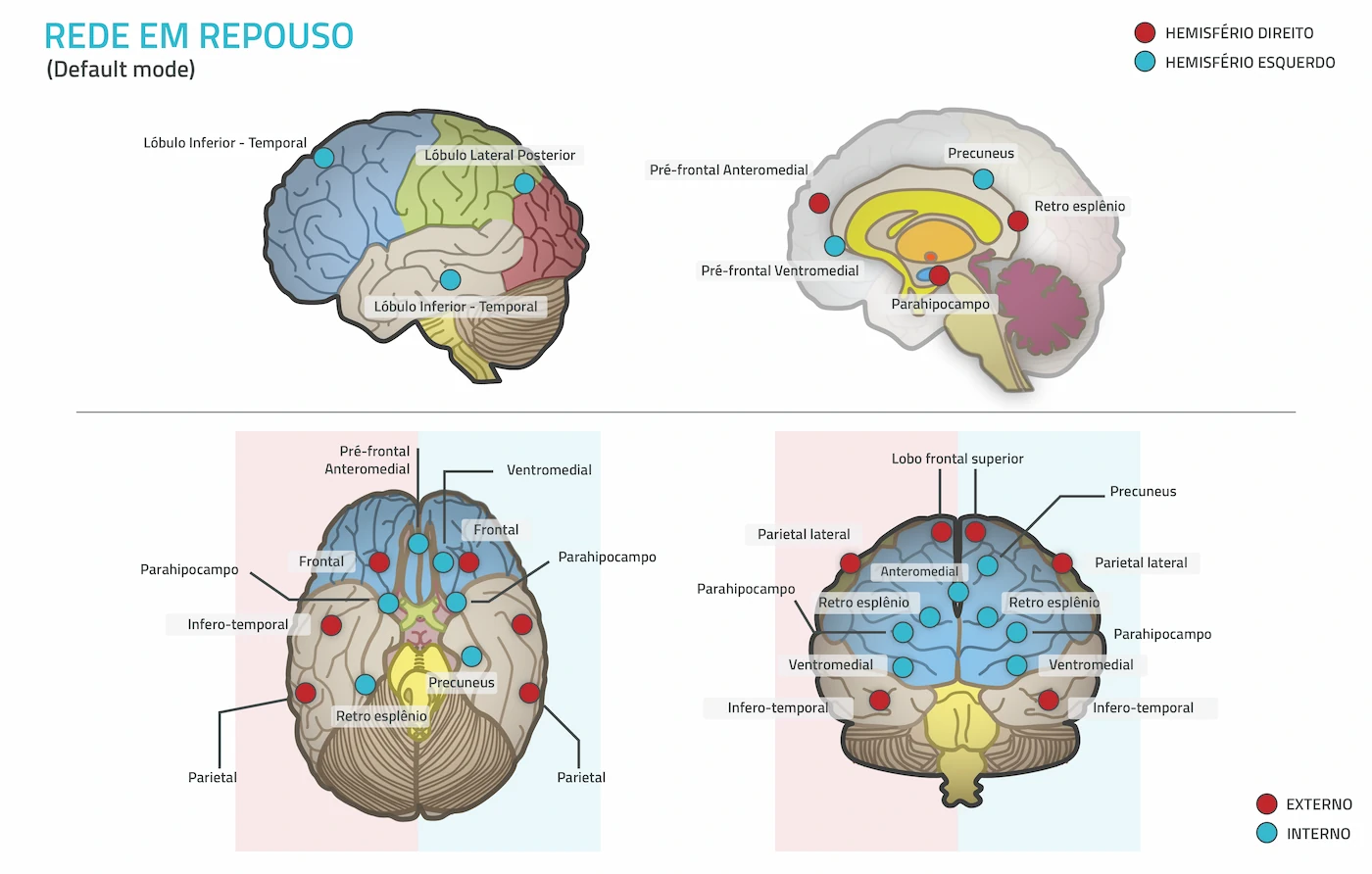

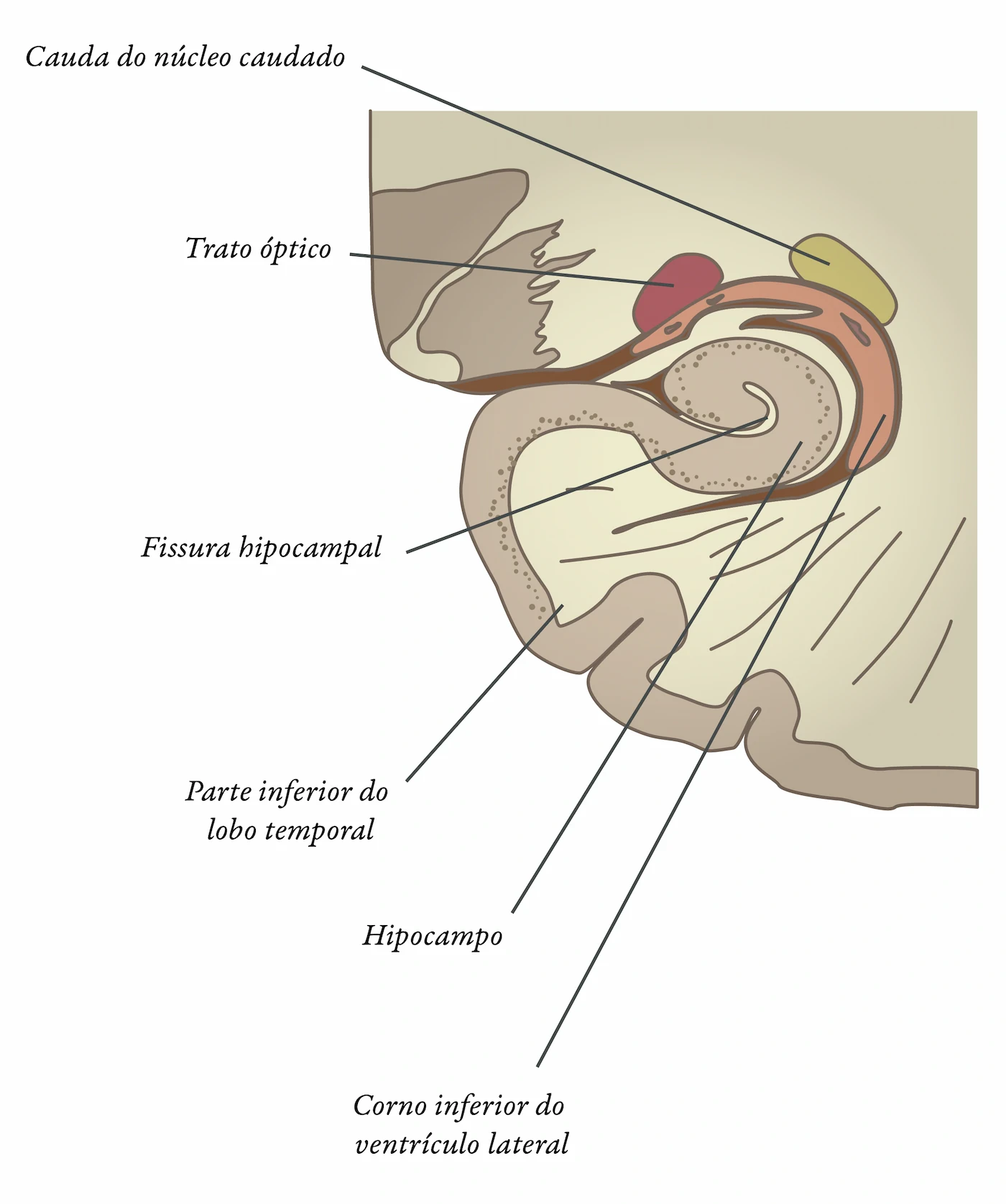

Orientar-se implica recordar. Portanto, trata-se de um sistema cujas marcas (“traces”) se distribuem pelo córtex em todo o sistema nervoso central, mas com relevância especial em relação ao hipocampo. A importância de algumas estruturas do hipocampo difere, dependendo do tipo de orientação ao qual nos referimos, mas é uma função particularmente ancorada nessa estrutura. De fato, as atividades de orientação costumam ser usadas principalmente em pessoas com demências associadas a essa estrutura. Isso se deve a várias razões.

Em primeiro lugar, o tipo de informação exigido costuma mudar bastante (especialmente a temporal) e depende de marcas de memória muito recentes. Se o hipocampo não pôde formar algoritmos que vinculem a memória a traços corticais por causa de uma lesão, esses traços neuronais desaparecem. Em segundo lugar, a atualização de conteúdos depende fortemente da memória de trabalho. Embora seja verdade que a memória de trabalho é um processo executivo amplamente distribuído no sistema nervoso central (ainda que com predominância funcional do córtex pré-frontal dorsolateral), nas demências geralmente há afetação geral dos tratos de substância branca, que comprometem a integridade da rede de trabalho (oposta à rede em repouso). Essa afetação produz uma desconexão entre os sistemas responsáveis por coletar e atualizar informações (córtex pré-frontal, feixes longitudinais), as marcas de memória (substância cinzenta) e os mecanismos que geram algoritmos para facilitar o acesso a essas marcas (hipocampo).

Essa desconexão é progressiva, e a deterioração na orientação ocorre em paralelo. Assim, os dados mais recentes e mutáveis (dia, hora, lugar novo, nascimentos recentes na família, nomes de pessoas conhecidas há pouco tempo, idade…) são os primeiros a se perder, enquanto outros são mais resistentes à deterioração, pois as pistas neurais já existem.

Modelos usados para elaborar materiais

A reabilitação da orientação requer aumentar o estado de alerta, o ensino de estratégias de codificação e a recuperação de ajudas externas.

Para elaboração dos exercícios de orientação, baseamo-nos principalmente em dois modelos:

- a Terapia Orientada à Realidade e Reminiscência – flexível e apoiada em ajudas externas –,

- e o Modelo de Reabilitação de Orientação de Ben Yishay (Ben Yishay et al., 1987) baseado no modelo atencional de Posner e Petersen (1990).

A Terapia de Orientação à Realidade e Reminiscência tem como finalidade a reorientação témporo-espacial e o fortalecimento das bases de identidade pessoal do paciente, por meio da apresentação repetitiva de informações de orientação e do uso de diversas ajudas externas (Arroyo-Anlló, Poveda Díaz-Marta e Chamorro Sánchez, 2012). Esses materiais são elaborados com base em dois fatores: um individual, com atividades diárias treinadas com o paciente, e outro com atividades que podem ser realizadas em grupo por meio de marcadores interativos. Especificamente, as intervenções com reminiscência trabalham com grupos de idade semelhante e fomentam a narrativa compartilhada de realidades autobiográficas, promovendo a colaboração grupal para construir significados da biografia (pessoal e compartilhada) das pessoas do grupo. Para isso, é necessário integrar conteúdos como fotos, vídeos, músicas, palavras. A NeuronUP busca fornecer interfaces para compartilhar esses conteúdos em um ambiente amigável e fácil de manusear tanto pelos terapeutas quanto pelos pacientes.

O Modelo de Reabilitação de Orientação de Ben Yishay tem um caráter atencional mais marcado e uma estrutura teórica maior, em concordância com os pressupostos gerais que manejamos na NeuronUP, especialmente a ideia de hierarquia funcional. Nessa hierarquia funcional, as atividades projetadas para a orientação surgem do primeiro nível hierárquico dos módulos de Ben Yishay, focado em aumentar o nível de alerta

Além disso, alguns conceitos do Modelo Montessori de intervenção foram seguidos para elaborar as atividades desta área, pois os exercícios de orientação são formulados principalmente (embora não exclusivamente) para a intervenção em demências.

Atenção

A atenção é uma função cognitiva complexa que envolve vários subsistemas e que já foi explicada de diferentes formas. De acordo com a definição de Posner (1995), a atenção é “a seleção de informações para o processamento e a ação conscientes, bem como a manutenção do estado de alerta necessário para o processamento atento” (Posner e Bourke, 1999). A atenção é uma função de capacidade limitada que permite distribuir a atividade cognitiva do organismo com base em esquemas de situação (ORIENTAÇÃO) e em termos de prioridade informativa. Tem duas funções principais: manter o estado de alerta e selecionar a informação relevante à qual dedicaremos recursos (MONITORIZAÇÃO E CONTROLE). As características da atenção são as seguintes (Posner, 1995):

A.- A atenção não processa informações; limita-se a possibilitar ou inibir esse processamento. A atenção pode ser diferenciada anatomicamente dos sistemas de processamento de informações.

B.- A atenção se apoia em redes anatômicas, não pertence a uma zona específica do cérebro nem é um produto global dele.

C.- As áreas cerebrais envolvidas na atenção não têm a mesma função; diferentes funções são apoiadas por diferentes áreas. Não se trata de uma função unitária.

Quais redes atencionais sustentam a atenção?

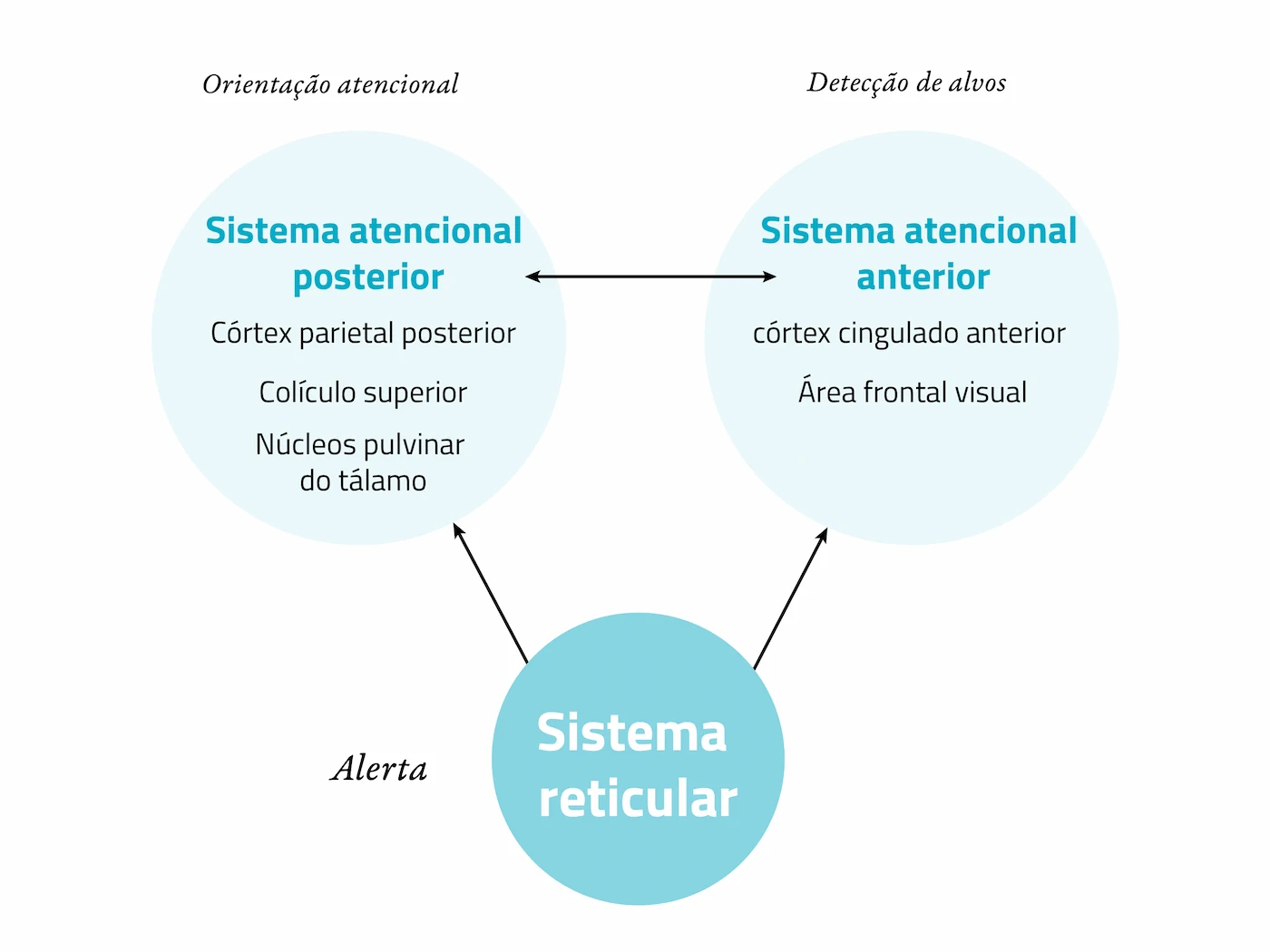

Existem três redes anatômicas de atenção consolidadas, que funcionam como “redes de mundo pequeno” conectadas em grande escala.

- Sistema reticular ascendente (Posner, 1995): encarregado das tarefas de tonicidade, regulação dos estados de vigília e do estado autônomo para o funcionamento. Seus núcleos principais estão localizados no tronco encefálico, ainda que suas redes se estendam pelas vias ascendentes ao longo de todo o cérebro. Seu principal neurotransmissor é a norepinefrina (NE). As principais entradas de NE do locus coeruleus são a área parietal, o núcleo pulvinar do tálamo e os colículos, ou seja, as áreas que formam a rede atencional posterior.

- Rede cíngulo-opercular (Dosenbach et al., 2008): formada pelo córtex pré-frontal anterior, a ínsula anterior, o CCA dorsal e o tálamo. Sua principal função é manter estável o set cognitivo durante a realização de uma atividade.

- Rede fronto-parietal (Dosenbach et al., 2008): composta pelo córtex pré-frontal dorsolateral, o lobo parietal inferior, o córtex frontal dorsal, o sulco intraparietal, o precuneus e o córtex cingulado medial. Sua principal função é iniciar e ajustar o controle cognitivo, respondendo de forma diferenciada de acordo com o feedback das nossas condutas.

As funções do cerebelo, como um hub entre as redes cíngulo-opercular e fronto-parietal, atuam como um mecanismo de detecção de erros.

A união das redes fronto-parietal e cíngulo-opercular ocorre por meio do cerebelo, que funciona como uma “estação de passagem” entre o tálamo (cíngulo-opercular) e o precuneus, o córtex parietal inferior e o córtex pré-frontal dorsolateral (fronto-parietal), atuando como um mecanismo de análise de erro e conectando-se com áreas que detectam (córtex cingulado anterior) e adotam estratégias (rede fronto-parietal) em resposta ao erro percebido.

Essas redes anatômicas se integram em dois modos ou estados diferentes (Corbetta et al., 2008), uma dupla rede de execução atencional:

• Uma ventral, encarregada de detectar a saliência de estímulos ambientais,

• E uma dorsal, que se encontra ativada em tarefas de atenção focalizada com duração prolongada e também age guiada pela rede ventral.

Ambas as redes não se relacionam de maneira direta.

Quais processos cognitivos formam a atenção?

Os processos neurocognitivos se combinam de acordo com o controle interno da atenção (a demanda) que o sujeito deve manter.

Estabelecemos um modelo hierárquico semelhante ao de Ben Yishay, mas focado em conceitos funcionais. Cada um dos processos envolve uma complexidade diferente, pois as tarefas (atividades) criadas na NeuronUP partem de níveis simples, nos quais a função é posta em jogo em sua forma mais isolada, enquanto nos níveis complexos dessas mesmas atividades, os processos neurocognitivos se combinam de acordo com o controle interno (demanda) de atenção que o sujeito deve manter. Diferenciamos as seguintes funções:

- Velocidade perceptiva: Refere-se à velocidade de processamento. Embora originalmente essa variável fosse incluída em habilidades visuoespaciais, a análise fatorial realizada por Miyake et al. (2000) mostra que a demanda executiva é muito baixa em comparação a outros processos visuoespaciais que requerem memória de trabalho.

- Atenção sustentada: é a capacidade do sujeito de manter um foco atencional contínuo.

- Atenção seletiva: é a capacidade de discriminar e focar em um alvo atencional em meio a outros estímulos do ambiente.

- Atenção alternada: é a capacidade de alternar dois (ou mais) conjuntos cognitivos, o que, por sua vez, requer a capacidade de mantê-los no loop fonológico.

- Heminegligência: Incapacidade de alternar, orientar e/ou direcionar o foco atencional de um hemicampo sensorial –visual, auditivo, corporal etc.– para o outro (normalmente o hemicampo afetado é o esquerdo). Consideramos que, embora a heminegligência possa ser vista como um problema de orientação espacial (Lezak, 2004), também há literatura que a considera um transtorno atencional para sua abordagem terapêutica (Sohlberg e Mateer, 1987, entre outros). Diferenciamos esse transtorno daqueles problemas na orientação de hemicampos somáticos que implicam falta de reconhecimento do esquema corporal.

Modelos usados para elaborar materiais

Há diversos modelos principais em que nos baseamos para reabilitar a atenção. Antes de apresentá-los, é necessário lembrar que os processos atencionais não estão desligados de outras funções como memória, funções executivas ou cognição social, e que são sua base anatômica e funcional:

- Modelo de Atenção para a orientação de Ben Yishay (1987): exercícios de tempo de reação; controle atencional e consciência sobre os processos de atenção; manutenção interna dos processos de atenção; processos de controle atencional e alternância.

- Modelos de reabilitação da atenção de Sohlberg e Mateer (1987): Utilizamos o conceito de tarefas organizadas hierarquicamente por níveis de dificuldade, que finalmente incluem componentes complexos de controle atencional e memória de trabalho. As autoras conceitualizam a reabilitação da atenção a partir dos subprocessos específicos que a compõem.

- Treinamento em habilidades atencionais específicas.

- Gerenciamento da pressão de tempo (Fassoti, Kovacs, Eling e Brouwer, 2000).

- Estratégias metacognitivas (Ehlhardt, Sohlberg e Glang e Albin; 2005).

Agnosias

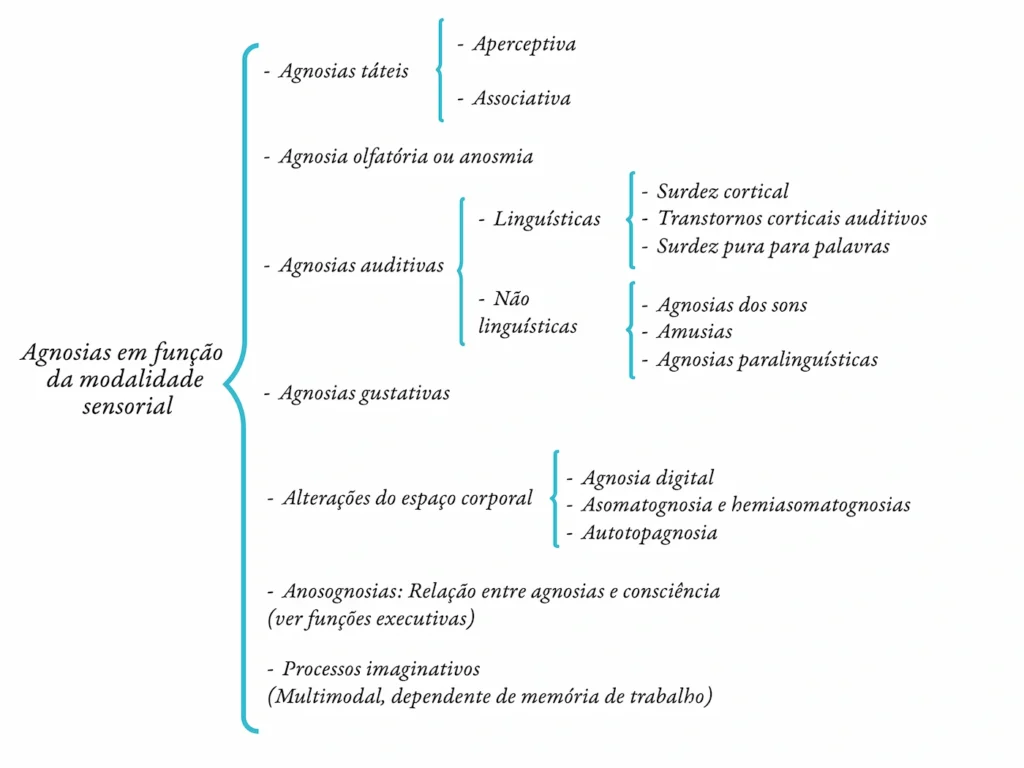

São falhas no reconhecimento, não atribuíveis a déficits sensoriais, deterioração psiquiátrica, problemas atencionais, afasia ou pouca familiaridade com o estímulo apresentado (Frendiks, 1969). As agnosias são sensorialmente específicas: o acesso ao reconhecimento pode ocorrer através de uma via sensorial diferente.

Na neuropsicologia, há um problema na conceituação de transtornos perceptivos que poderia ser classificado como histórico. Desde a formulação do conceito, não está claro se o problema gnósico se deve a uma alteração no armazenamento da memória, a um déficit perceptivo ou mesmo a um problema atencional.

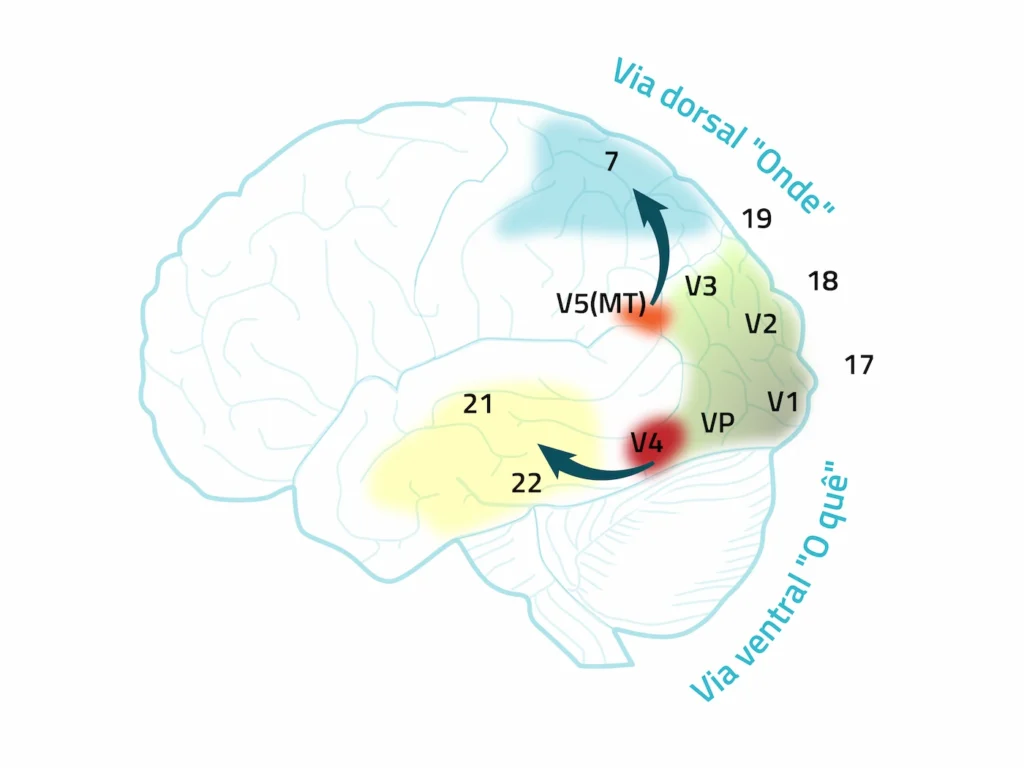

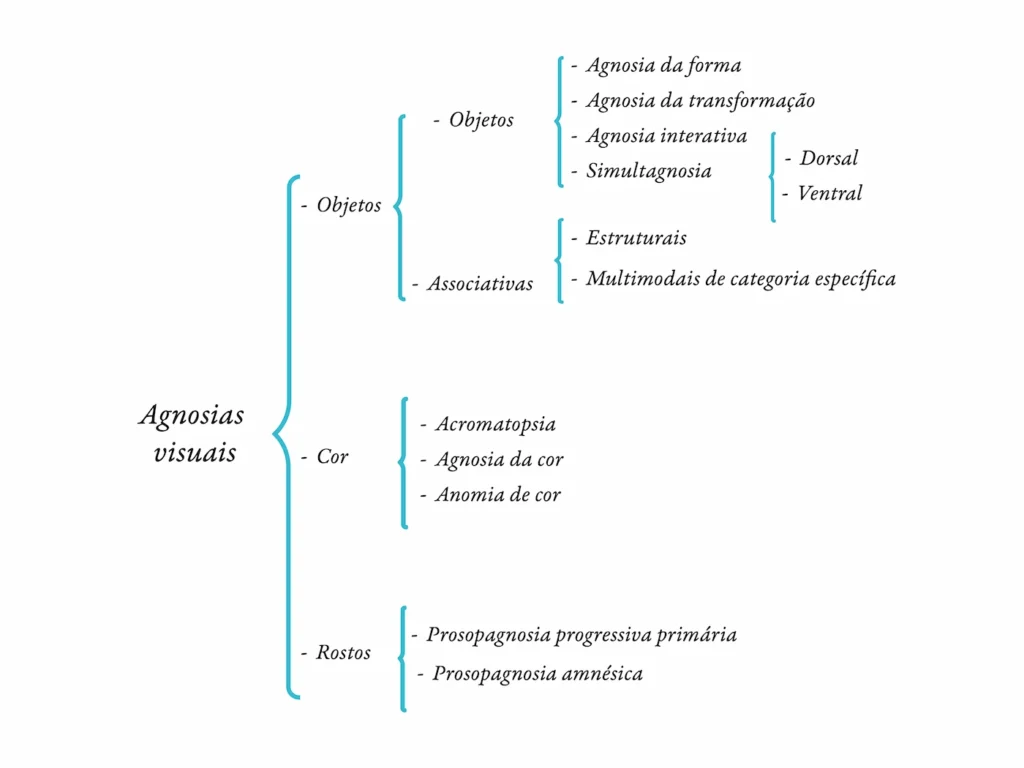

Nesta seção, focaremos principalmente nas agnosias visuais, por serem as mais incapacitantes, pois somos seres que processam o mundo externo principalmente através da visão.

Agnosias visuais

Os problemas na formulação de uma teoria do reconhecimento visual continuam, apesar das tentativas de vários autores em formular abordagens para o fenômeno. Essa dicotomia vem de duas correntes: uma baseada em uma análise computacional da percepção visual e outra que busca, a partir de dados neuropsicológicos, corroborar uma teoria da percepção visual.

Assim, o modelo representacional de Marr e Nishihara (1978; 1982) propõe uma solução computacional que recebeu apoio empírico, mas não o suficiente para estar totalmente validado. O modelo de Biederman com os geons tem maior suporte psicofísico do que o de Marr e Nishihara, mas a teoria não é clara quanto à quantidade de geons primários existentes, tornando-a menos viável. Durante a era das teorias computacionais da visão, faz-se referência à análise de alto nível, mas não aos níveis primários de processamento visual.

Na NeuronUP, aceitamos como válida (por ser empiricamente testada) uma evolução do modelo de Marr e Nishihara, especificamente o modelo de Humphreys e Riddoch de processamento visual. Além disso, consideramos que existe evidência empírica para levar em conta modelos alternativos, como o de Farah, ou o de Warrington e Taylor.

Warrington e Taylor propõem um modelo que se sobrepõe, de certa forma, às agnosias aperceptivas e associativas propostas por Lissauer. Durante a primeira fase da percepção, ocorre uma análise visual e ela acontece de maneira semelhante em ambos os hemisférios. A fase seguinte denomina-se categorização perceptiva e representa os processos que possibilitam a constância do objeto, estabelecendo que duas perspectivas diferentes de um objeto são, na verdade, representações da mesma coisa. Após a categorização perceptiva, ocorre a categorização semântica, que inclui atribuir significado ao que foi percebido.

Para Farah, existem dois sistemas de reconhecimento independentes: um baseado em um sistema de reconhecimento por partes –que analisa as partes do objeto com base em representações armazenadas dessas características– e outro baseado na análise holística –que analisa o ajuste entre representações holísticas armazenadas e o input–. Isso é compatível com os modelos de representação estrutural –sistema de análise de partes– e com os modelos baseados no ponto de vista –sistema holístico–. Ela utiliza esses dois sistemas para explicar a evidência de três alterações no reconhecimento, que se explicam com base na disfunção desses dois sistemas:

- Prosopagnosia, correspondente a uma disfunção no sistema de análise holística.

- Alexia, correspondente a uma disfunção do sistema de reconhecimento baseado em partes.

- Agnosia de objetos, explicada com base em uma deterioração parcial de um ou ambos os sistemas, e que é determinada pelo grau em que um objeto é reconhecido de modo holístico ou por partes.

Assim, ela propõe um contínuo, no qual os extremos são os sistemas de análise que explicam síndromes puros, e o espaço entre ambos os extremos é uma gradação da alteração funcional que explica os déficits gnósicos.

Segundo Kolb e Wishaw, há diversas teorias que estabelecem relações entre redes neurais e determinados aspectos do comportamento espacial. Assim, a via dorsal mediaria a “visão para a ação”, direcionando inconscientemente as ações no espaço em relação à distribuição dos objetos e de nós mesmos (sustentando, assim, o comportamento espacial egocêntrico). Por outro lado, a via ventral mediaria a “visão para o reconhecimento”, orientando as ações, desta vez conscientemente, em função da identidade dos objetos (sustentando o comportamento espacial alocêntrico).

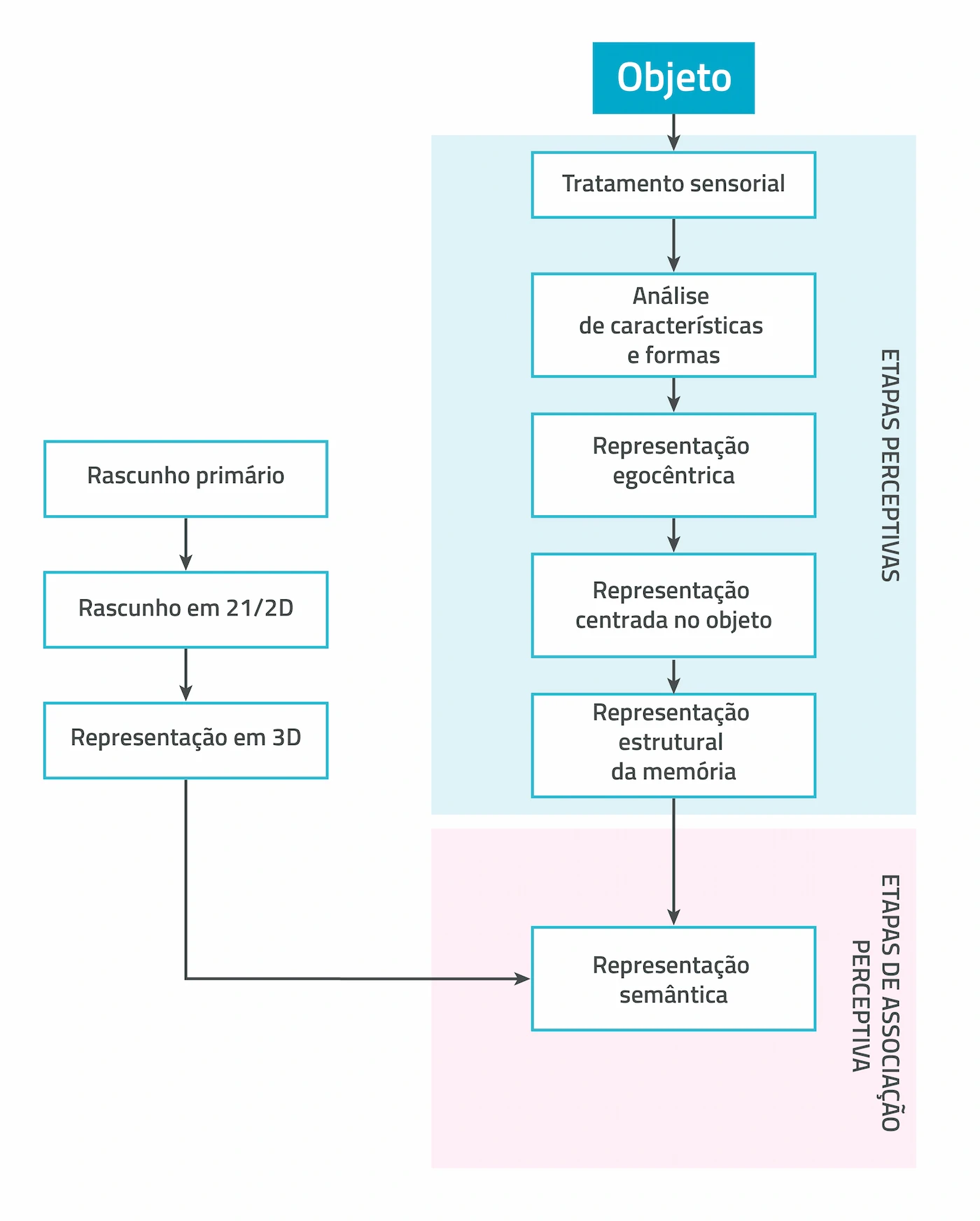

O modelo de Humphreys e Riddoch (2001) é um desenvolvimento do de Marr e Nishihara, complementado com uma série de etapas intermediárias e incluindo a integração entre os processamentos perceptivos top-down e bottom-up. Na primeira etapa, ocorre um processamento das características básicas dos estímulos (cor, forma, profundidade, movimento), gerando um esboço primário (por meio de sistemas de representação perceptual) – ver Schachter, 1994. Na segunda etapa, seria esboçado um contorno geral do objeto para, depois, representar um esboço primário em 3D, a fim de percebê-lo de forma estável (embora também se possa reconhecer através de estímulos salientes em perspectivas incomuns). Depois de integrar as características do objeto, pesquisamos nas marcas de memória dois tipos de informação: uma referente à forma do objeto e outra referente às suas propriedades semânticas. Um caso especial de processamento visual são os rostos, para o qual o leitor pode consultar Ellis e Young (2000).

Tipos de agnosias

Aperceptivas

Características

- Sem acesso à estruturação perceptiva das sensações visuais.

- Ni dibujo ni emparejamiento.

- Não copiam nem emparelham.

- Busca de detalhes no objeto, que podem levar ao reconhecimento mas costumam ser fontes constantes de erro.

- Em formas não maciças: erros de identificação de imagens sobrepostas.

- Localização: heterogênea, unilateral ou bilateral posterior, pode ser uma lesão difusa –abrangendo bilateralmente a zona parieto-têmporo-occipital posterior–, embora às vezes seja focal, afetando os giros temporooccipitais inferiores, o lingual e o fusiforme.

Tipos

A nomenclatura “aperceptiva” para todos os déficits contemplados não é exaustiva. Muitos pacientes mostram déficits específicos e podem executar algumas tarefas perceptivas, enquanto outras não (p. ex. Podem discriminar formas mas não conseguem executar a discriminação Figura-fundo). É útil distinguir discriminação de forma, de brilho, de cor e de forma.

- Agnosia de formas.

- Agnosia de transformação: déficit de categorização perceptiva; incapacidade de reconhecer objetos em perspectivas não canônicas. Teste de perspectivas visuais.

- Agnosia de integração: incapacidade de reconhecer a relação global entre detalhes de um todo. Tarefas de decisão de objetos com desenhos e silhuetas.

- Simultagnosia: incapacidade de reconhecer imagens complexas enquanto os detalhes, fragmentos ou objetos isolados podem ser percebidos, sem que se possa realizar uma síntese coerente; os sujeitos só podem ver um objeto por vez.

- Dorsal: lesão parieto-occipital bilateral, relacionada a transtornos oculomotores.

- Ventral: lesão temporo-occipital esquerda, associada a problemas perceptivos.

- Localização: heterogênea, unilateral ou bilateral posterior, pode ser uma lesão difusa e extensa –abrangendo bilateralmente a zona parieto-têmporo-occipital posterior–, embora às vezes seja focal, afetando os giros lingual e fusiforme.

Associativas

Características

• Estruturais: Falhas na representação estrutural dos objetos. Acesso tátil preservado. Copiam desenhos, mas possíveis dificuldades na nomeação. Objetos reais são melhores reconhecidos que imagens. Lesão bilateral dos giros lingual e fusiforme.

- Déficit no reconhecimento apesar de a habilidade perceptiva estar normal. Para diferenciar, deve-se verificar se o sujeito conserva a descrição de um objeto e se é capaz de copiá-lo.

- Não emparelham objetos por categorias ou funcionalmente, apresentando erros morfológicos, funcionais e perseverativos.

- Tentar apresentar o estímulo por outra via sensorial.

- As lesões afetam a região posterior do hemisfério esquerdo, normalmente.

• Polimodais: Falhas no reconhecimento de objetos e suas funções. Erros perseverativos na nomeação e semânticos. Não há imitação por mímica do uso de objetos por uso verbal. O desenho é realizado de forma pobre, assim como as descrições de objetos, em contraste com palavras abstratas. Lesão na área 39 – giro angular esquerdo –, ou nas vias aferentes a ela, lóbulos lingual e fusiforme.

• Agnosias categoriais: Déficit a nível de tratamento semântico das percepções estruturais ou ao nível de acesso a esse tratamento. Distinguimos reconhecimento de objetos do reconhecimento de ações. O déficit contrasta com a preservação dos conhecimentos verbais na denominação de objetos a partir de sua definição verbal. Pode haver déficit na memória semântica.

Agnosias de cores e acromatopsia

Incapacidade de nomear cores apresentadas ou selecionar uma cor cujo nome é fornecido pelo avaliador.

- Acromatopsia: incapacidade de perceber cores em uma parte ou em todo o campo visual. Lesão unilateral ou bilateral que afeta o córtex inferior ventromedial, estruturas do giro lingual e fusiforme, especializados na codificação das cores.

- Agnosia de cores: Falha no emparelhamento de cores com objetos.

- Anomia de cores.

Prosopagnosias

Incapacidade de reconhecer e/ou integrar traços faciais em um todo reconhecível ou significativo.

– Lesões normalmente temporo-occipitais bilaterais, embora uma lesão unilateral direita na junção occípito-temporal com a área parhipocampal direita também possa ser suficiente.

• Prosopagnosia primária progressiva.

• Prosopagnosia amnésica.

Outras agnosias de acordo com a modalidade sensorial

Modelos usados para elaborar materiais

Não há um modelo específico de reabilitação para as agnosias, pois elas dependem de cada modalidade em particular. Entretanto, podemos falar em técnicas específicas para a compensação dos déficits funcionais que provocam. Nesse sentido, embora seja provável que modelos de reabilitação baseados em realidade virtual e hardware possam promover a reabilitação de alguns tipos de agnosia específica (especialmente as espaciais, táteis e processos imaginativos), o software é aplicável à reabilitação das agnosias visuais e auditivas, e serve de apoio também para intervenções em outras modalidades.

O objetivo de nossas atividades é favorecer a varredura (“scan”) visual e a discriminação de traços visuais (agnosias visuais); construção e discriminação em 3D; conseguir associações entre estímulos auditivos e formas/objetos/pessoas específicos por meio de estratégias de discriminação; diferenciar palavras de não-palavras etc.

Para isso, realizamos treinamentos específicos em exploração visual, elaborando materiais que podem ser analisados através de autoinstruções.

Também desenvolvemos materiais recortáveis, que podem ser usados na discriminação de formas, na avaliação de traços diferenciais:

- Jogos para a discriminação de tonalidades de cor.

- Jogos para construção em 3D.

- Jogos para a discriminação de estímulos salientes similares.

- Jogos nos quais podem ser inseridos estímulos reconhecíveis para discriminar elementos semelhantes, mas de natureza diferente (objetos perigosos vs. seguros).

- Elaboração de desenhos e mapas para orientação espacial.

- Quebra-cabeças em 3D.

- Criação de programas para segmentação dos hemicampos visuais.

- Elaboração de instruções e diretrizes para análise de objetos.

Apraxias

Esclarecimento: Não incluímos aqueles déficits aparentemente práxicos que são devidos à ausência ou ao déficit no sistema conceitual sobre os objetos (ou seja, o sujeito não saber que X é uma ferramenta). Sim, incluímos outros aspectos do sistema conceitual envolvidos em praxias: esquemas de execução motora com ferramentas, objetos ou execução com partes do corpo, identificação de gestos e planejamento motor (sequenciação na execução motora). Além disso, incluímos déficits nos comandos que regulam a execução motora em termos temporoespaciais –sistema de produção–. Não se incluem déficits sensoriais ou devido à bradicinesia ou outros transtornos do movimento, nem alterações de compreensão, capacidade executiva (planejamento) ou inteligência.

A apraxia não é um transtorno devido à perda do significado dos objetos, nem a uma disfunção motora primária. Trata-se de um déficit heterogêneo de tipo cognitivo-motor, no qual se altera a capacidade de executar movimentos intencionais, não atribuível a uma incapacidade de compreensão, agnosia ou dificuldades motoras (tremor, ataxia, alterações posturais).

A apraxia está fortemente associada à degeneração córtico-basal, a lesões do hemisfério esquerdo e a demências.

Apesar de sua importância na prática clínica, o problema da formulação das apraxias é ainda maior do que a questão da formulação das agnosias, mencionada anteriormente. Isso ocorre por dois motivos: por um lado, a formulação inicial do conceito (Liepmann, 1900); por outro lado, a ampla distribuição dos principais circuitos anatômicos que sustentam essa função (eixos frontotemporal e frontoparietal –“sistemas de neurônios-espelho”–, gânglios basais, cerebelo e substância branca).

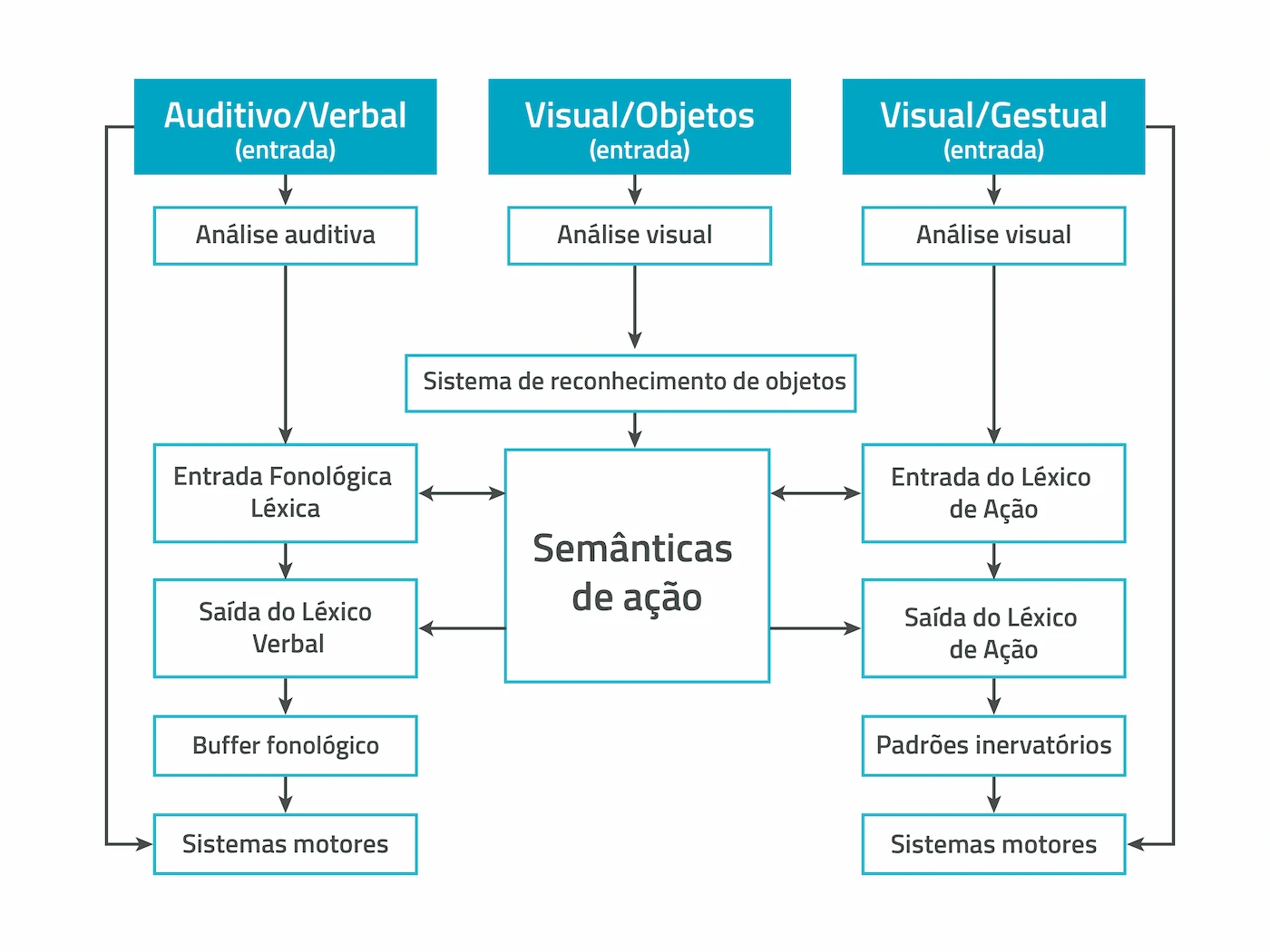

Modelos de apraxia

Um modelo amplamente utilizado para explicar as apraxias é o de Rothi, Ochipa e Heilman (citado em Junqué, 1999), que distingue duas vias de entrada de informação visual (imitação e ação com objeto) e uma via verbal (ordem). Essas entradas de informação geram lexicons de entrada de ação, enquanto a produção e a realização são feitas por um lexicon de saída. Os tipos de atos motores que se alteram na apraxia seriam:

• Movimentos transitivos: relacionados ao uso de objetos.

• Movimentos intransitivos: relacionados à realização de gestos simbólicos, comunicação não verbal [com significado], ou intransitivos sem significado [imitação].

Tipos de apraxia

Ideomotoras

Componente espacial e temporal da execução motora: programas de ação, execução do ato motor (espacial e temporal).

Ideatórias

Componente conceitual da execução motora: conhecimento da função do objeto, conhecimento da ação e conhecimento da ordem serial dos atos que levam a essa ação.

Bucofaciais e oculares

Esclarecimento: Os transtornos de linguagem como a apraxia da fala e a agrafia apráxica não estão incluídos nesta seção, embora sejamos conscientes de que alguns autores os conceitualizem como alterações na execução e/ou na conceituação dos engramas motores de produção da fala. Esse tipo de alteração é abordado em Linguagem.

Bucofaciais: Capacidade de executar movimentos intencionais com estruturas faciais que incluem as bochechas, os lábios, a língua e as sobrancelhas.

Oculares: Inclui apraxia de pálpebra e apraxia ocular. Pálpebra: capacidade de executar ações com as pálpebras. Ocular: capacidade de realizar movimentos sacádicos oculares sob comando.

Visoconstrutivas

Capacidade de realizar o ato motor distribuindo (relação todo-partes) corretamente a execução dos movimentos nos eixos espacial e temporal. Implica um planejamento referente às estimativas visoespaciais –sobre o objeto– que o sujeito realiza para executar a conduta. A diferença em relação ao planejamento (em Função Executiva) residiria em que, enquanto a praxia é um caso específico que envolve o ato motor e a distribuição de sua execução, o planejamento implica estimativas semânticas e temporais de atos, mas não necessariamente a execução de engramas motores. Também não se incluem aqui as Habilidades Visoespaciais, que não envolvem execução motora nem a relação das partes e do todo de um objeto já dado –sem transformações– mas sim transformações mentais com objetos.

Breves considerações sobre as apraxias: Poderia ser estabelecida uma classificação alternativa de acordo com a realidade da avaliação neuropsicológica (gestos transitivos, intransitivos, por imitação, sob comando, com ferramentas, espontâneos, atos simples, atos seriados). Também poderia ser complementada com os modelos de Cubelli et al. (2000) ou com o modelo de Buxbaum e Coslett (2001).

Sistemas funcionais das praxias

Os sistemas funcionais envolvidos na praxia são variados. Podemos diferenciar até seis sistemas implicados no movimento. Cada um deles tem uma especificidade funcional, mas, como no caso da atenção, o movimento é uma atividade composta por subprocessos inter-relacionados.

Cerebelo:

Envolvido no ajuste fino dos movimentos e na sua execução têmporo-espacial. É uma estação de passagem (“hub”) que contém aprendizagens motoras e corrige os movimentos, exercendo um monitoramento de baixo nível.

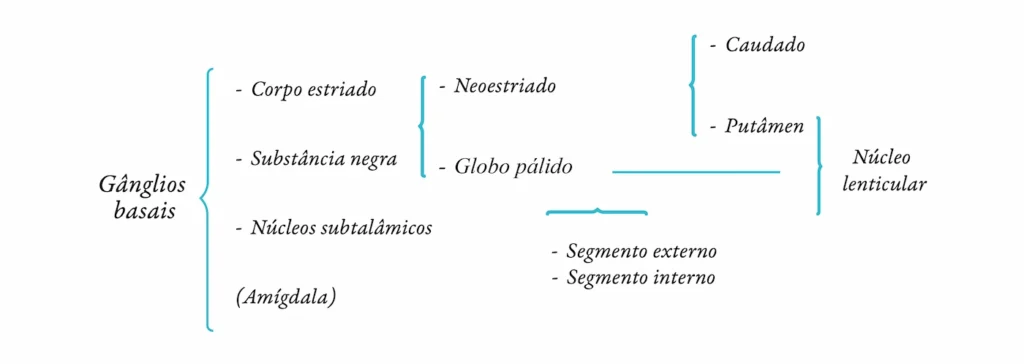

Gânglios da base:

São nodos importantes para o processamento motor. Sua função é regular e filtrar a informação neuronal que provém de outras áreas (tálamo) para que seja processada na área de processamento superior (córtex). Os gânglios da base têm efeitos opostos na conduta motora dependendo das vias implicadas. A via direta implica o impulso de excitação neuronal desde o tálamo até o córtex, aumentando a atividade motora. A via indireta diminui o input excitatório dessas duas áreas, portanto reduzindo a atividade motora. Além disso, os gânglios da base desempenham um papel importante no sistema de recompensa, participando na previsão da imediaticidade ou demora das recompensas (Tanaka, Doya, Okada, Ueda, Okamoto & Yamawaki, 2004).

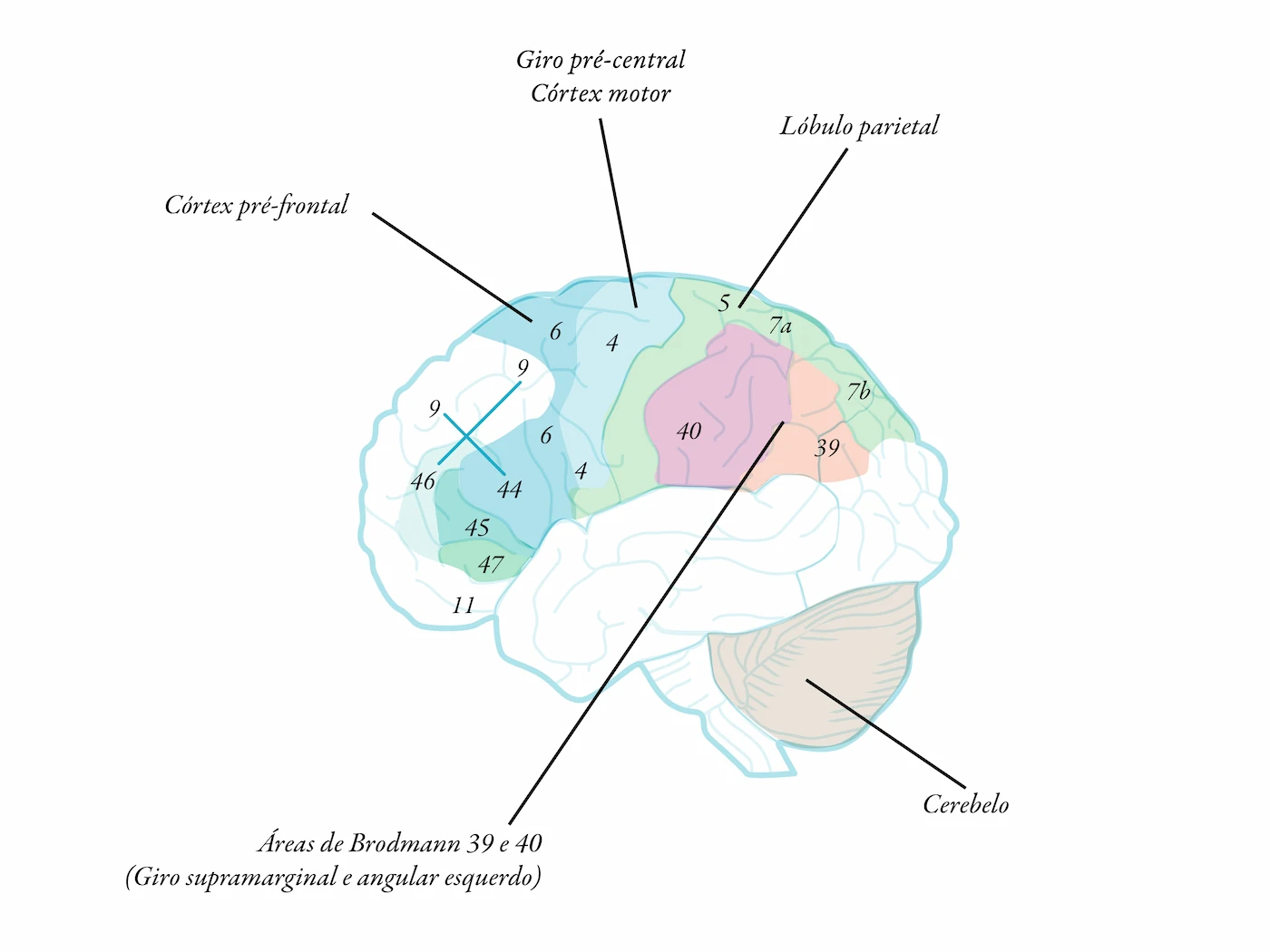

Lobo parietal (áreas 5 e 7):

A área 5 está especialmente envolvida na manipulação de objetos, enquanto a área 7 está implicada em questões visoespaciais do movimento.

Lobo parietal inferior esquerdo:

Contém engramas automatizados por meio da experiência; quando se realizam computações sobre movimentos com a finalidade de tomar decisões, essas áreas são um “armazém” em que se buscam padrões de movimento adquiridos.

Áreas 39 e 40 de Brodmann (circunvoluções angular e supramarginal esquerdas):

São áreas multimodais e polimodais de integração da informação sensorial, o que permite transformar as representações em movimento.

À medida que avançamos para um polo anterior do cérebro, as funções são menos automatizadas e implicam processos cognitivos de alto nível (planejamento, sequenciação temporal, recuperação de esquemas de memória, tomada de decisões, flexibilidade).

“Alça” motora frontal:

Área suplementar motora, córtex pré-motor e córtex motor primário. Trata-se de uma alça articulatória de tipo motor, uma rede de processamento cognitivo de alto nível que envia ordens motoras aos diferentes núcleos de execução.

Córtex pré-frontal:

Realiza os cálculos necessários para a tomada de decisões do movimento, adapta estratégias motoras, monitora o feedback do ato motor e gera padrões de movimento.

Estratégias para a reabilitação das apraxias

A análise da execução motora em cada paciente permite estabelecer os processos específicos que se encontram alterados. Dependendo do processo alterado, durante a reabilitação será dada ênfase a uma ou outra técnica. Também é relevante estabelecer o tipo de conduta que se deseja reabilitar. Em algumas ocasiões, o objetivo da reabilitação é a imitação de gestos, enquanto em outros casos são sequências propositivas ou a reabilitação com uma ferramenta específica. Em qualquer caso, o objetivo (Buxbaum et al., 2008) nunca é “curar” a apraxia, mas compensar os déficits presentes buscando a independência funcional, minimizando os efeitos que a apraxia tem na vida diária. O tratamento das apraxias (e de outros déficits que envolvem as funções espaciais) pode ser acompanhado de estimulação proprioceptiva.

Existem duas abordagens principais na reabilitação da apraxia (Edman, Webster & Lincoln, 2000): a generalização do treinamento e as abordagens funcionais. A generalização do treinamento parte da ideia de que um paciente pode generalizar o treinamento em uma área funcional com conteúdos simples para outros conteúdos e atividades funcionais mais complexas, porém semelhantes. A abordagem funcional busca reabilitar ou compensar o sintoma, mais do que a causa, e trabalha com atividades específicas da vida diária. Ambos os modelos são adotados nas atividades que elaboramos.

O objetivo da reabilitação compensa os déficits cognitivos buscando uma funcionalidade independente.

O material foi elaborado para ser significativo e lúdico, graduando a sequencialidade das ações e a adaptação dessas sequências motoras a contextos mutáveis.

Um aspecto específico é a reabilitação no espaço das condutas. Para isso, idealizamos um projeto em que o sujeito pode ver suas ações de maneira simultânea no computador, através de eixos que dividem o espaço, de modo que ele obtém um feedback imediato de sua execução.

Os princípios que orientam a elaboração dos materiais são a modelagem, o encadeamento, as aproximações sucessivas e a aprendizagem sem erro (embora em muitas apraxias o cerebelo esteja preservado e seja capaz de armazenar informações de aprendizagem, de modo que o erro pode ser necessário para obter feedback e treinar os movimentos).

Também integramos algumas técnicas e auxílios nas atividades. Trabalhamos com a possibilidade de inserir a personalização nas instruções de análise de sequências. Outros aspectos que desenvolvemos nas atividades são as pistas na execução de sequências, o uso da imitação e a possibilidade de integrar na plataforma vídeos de imitação e repetição.

A abordagem funcional emprega atividades específicas da vida diária.

O objetivo futuro nesta função é a sistematização de inúmeras condutas com a possibilidade de personalizar as aproximações sucessivas.

Habilidades visoespaciais

As habilidades visoespaciais são as capacidades de perceber, apreender e manipular mentalmente um objeto. Por se tratar de uma habilidade que implica orientação intrapsíquica e manipulação mental de elementos espaciais, diferenciamos das capacidades de reconhecimento –que são tratadas em agnosias visuais–, da localização no espaço –que é tratada em orientação e em agnosias corporais– e do componente espacial do movimento –que é abordado em apraxias–.

As habilidades visoespaciais são um componente específico da função visoespacial que se restringe à percepção, apreensão e manipulação de objetos mentais. As alterações das habilidades visoconstrutivas são “disrupções na formulação de atividades em que a forma espacial do produto não é satisfatória, desde que não exista uma apraxia de movimentos simples” (Benton, 1969). Estão associadas ao hemisfério não dominante para a fala e aparecem com frequência acompanhadas de alterações na percepção espacial. Esses déficits estão entre as disfunções mais prováveis após um dano no lobo parietal, independentemente do hemisfério. As desordens na construção tomam formas diferentes dependendo do hemisfério afetado. Se o hemisfério é o esquerdo, afetam a programação ou a ordem dos movimentos necessários para a atividade construtiva (praxias e planejamento). Lesões no hemisfério direito implicam a alteração das relações espaciais ou da manipulação mental espacial.

As habilidades visoespaciais: Memória de trabalho visoespacial

Os processos visoespaciais exigem maior participação executiva e são mais sensíveis à interrupção durante a realização de outras tarefas.

A memória de trabalho visoespacial é considerada um subcomponente da memória de trabalho, relacionada, mas não idêntica, às funções executivas. O esboço visoespacial funciona como um sistema de trabalho com armazenamento limitado, não específico (de uma modalidade sensorial), capaz de integrar informação visual e espacial em uma representação unitária (Baddeley, 2007). Os processos visoespaciais (menos automatizados que os verbais, compostos por itens menos familiares e com um processo de verificação do resultado mais complexo) demandam uma maior implicação executiva e, portanto, são mais sensíveis à disrupção durante a realização de outras tarefas que exigem maior carga atencional/executiva.

Miyake, Friedman, Rettinger, Shah e Hegarty (2001) propuseram um modelo triplo funcional composto por: visualização espacial, relação espacial e percepção visoespacial. A visualização espacial compreende processos de apreensão, codificação e manipulação mental de formas espaciais (3D). As relações espaciais (rotação) são transformações mentais que implicam a manipulação de objetos em 2 dimensões, nas quais a velocidade é um fator relevante. A rotação mental implica dois processos: primeiro, a representação de um objeto; em segundo lugar, a transformação mental sobre essa representação, de modo que a figura resultante seja comparada com a original. Por último, a velocidade perceptiva visoespacial é a rapidez e a eficácia para realizar julgamentos perceptivos sem transformações. Os três fatores são distintos, mas correlacionados.

Esses três processos diferem no grau em que demandam componentes executivos (determinados, por exemplo, pela concentração de oxigênio em zonas cerebrais). As tarefas de rotação espacial se encontram em um ponto intermediário de demanda executiva. As tarefas de visualização espacial requerem maior controle executivo. As tarefas de percepção visoespacial têm um perfil baixo de demanda executiva. Quanto maior a demanda executiva requerida pelo processo –em termos de controle atencional e distribuição de recursos–, maior é a relação com o raciocínio e a inteligência psicométrica (Conway, Kane e Engle, 2003).

Devido a isso, incluímos o primeiro dos três fatores (velocidade perceptiva) na função de Atenção, já que requer pouca demanda executiva, tratando-se de processos dependentes de tempos de reação.

Bases anatômicas das habilidades

A função visoespacial lida com representações visuais estáveis, as transforma e verifica as respostas às situações.

A imaginação visual e a retenção de elementos são cruciais para compreender as bases anatômicas das habilidades visoespaciais. Embora haja um consenso atual de que as funções visoespaciais compartilhem substratos neuronais com as funções visuais, também existe uma função visoespacial que manipula representações visuais estáveis, independentes de inputs visuais (Moulton e Kosslyn, 2009), as transforma e verifica as respostas às situações. E essa habilidade está fortemente relacionada com a memória de trabalho.

Devido, portanto, à sua natureza multifatorial, é preciso compreender que essas funções ocorrem em grandes escalas neurais, envolvendo todo o cérebro. Por depender de componentes da memória de trabalho, consideramos que o córtex pré-frontal dorsolateral é fundamental para executar esse tipo de processo. Além disso, o córtex parietal direito contém esquemas espaciais que permitem a análise espacial dos objetos e até mesmo a ordem espacial das sequências numéricas. Por fim, o cerebelo demonstrou ser um componente importante na rotação espacial mental (Molinari, Petrosini, Misciagna e Leggio, 2003), considerando a reabilitação desses transtornos um passo prévio à reabilitação motora.

Reabilitação das habilidades

Os materiais elaborados para a reabilitação das habilidades visoespaciais são hierárquicos (em termos de complexidade analítica) e baseiam-se em técnicas que demonstraram efetividade (Cicerone et al., 2000). Como menciona Weinberg (1979), os déficits em habilidades visoespaciais podem melhorar com um tratamento em múltiplos níveis de processamento visoespacial, de modo que, para obter resultados robustos e mais generalizáveis, pode ser benéfico utilizar tanto atividades acadêmicas complexas quanto atividades de processamento visual e atividades manipulativas. Algumas das técnicas que utilizamos para elaborar nossos materiais são:

- Materiais para o treinamento em varredura e análise visual.

- Rotações de objetos em 3 dimensões.

- Auxílios para a análise de componentes visuais.

- Treinamento na análise das características básicas de estímulos, como profundidade, tamanho e distância entre objetos.

- Treinamento em orientação visoespacial.

- Treinamento para a organização visoespacial simples e complexa.

- Atividades para a consciência somatossensorial (recomendações).

- Treinamento em técnicas de organização espacial.

- Técnicas de imaginação visual.

Os materiais permitem exercitar as habilidades visoespaciais em vários níveis e, além disso, contêm exercícios lúdicos com elementos abstratos, mas também significativos para o sujeito que vai realizá-los. Por isso, propomos exercícios que integrem também a visoconstrutividade com materiais de volume (3D) para formar elementos reais, e pistas espaciais para leitura, entre outros.

Assim como acontece com as praxias, muitos desses materiais servem para adquirir estratégias para compensar os déficits, mais do que para “curar” os problemas, e buscam ensinar estratégias que possam ser generalizadas para a vida cotidiana. A prática das habilidades visoespaciais em pessoas com heminegligência, acompanhada de treinamento em varredura visual, é reconhecida como efetiva e permite generalizar os resultados para diversas áreas da vida (acadêmica, laboral, leitura, atividades da vida diária etc.) (Gordon, Hibbard, Egelko, Diller, Shaver & Lieberman, 1985), sendo a prática intensiva por níveis a melhor estratégia possível.

Memória

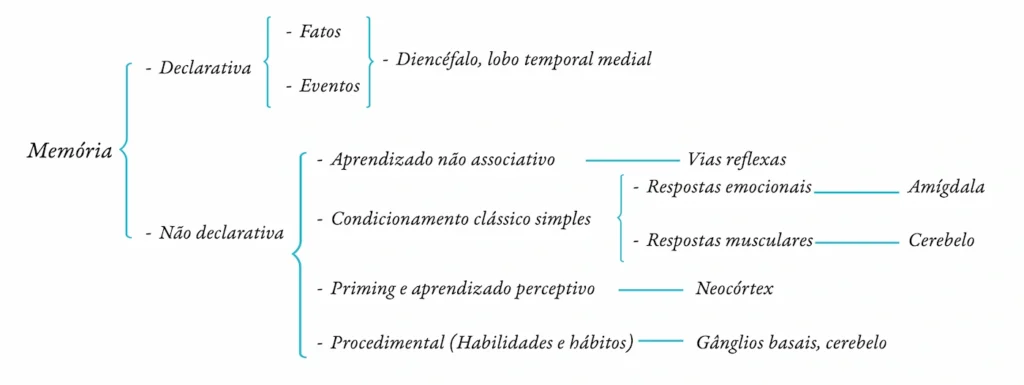

A memória é a capacidade de recuperar de maneira efetiva informações previamente aprendidas (codificadas e armazenadas). Segundo Wilson (2009), pode ser conceitualizada em diferentes termos: em termos de tempo; como memória dependente do tipo de informação; como memórias de modalidade específica; como estágios de recordação, recuperação ou reconhecimento; como memória implícita ou explícita; ou como memória retrógrada ou anterógrada. A seguir, expomos brevemente o modelo de Larry Squire, embora também queiramos enfatizar os modelos sobre processos de memória. Se bem que esses processos não estejam integrados no marco conceitual da plataforma, foram considerados na elaboração dos materiais.

Sistemas

Os modelos centrados nos processos de memória complementam os modelos de sistemas.

Squire (1987) propõe uma representação esquemática na qual ele divide os sistemas de memória com base na propriedade de que seus conteúdos podem ser ou não verbalizados ou declarados, em oposição a um conhecimento de tipo procedimental sem necessidade de recordação consciente. A memória declarativa pode ser diferenciada entre fatos (M. semântica) e eventos (M. episódica). A esses sistemas podem ser adicionados dois: um sistema de memória de curto prazo, dois tipos de memórias breves sensoriais e conceituais relativamente automáticas e um sistema de representação perceptual (módulos de domínio específico que operam na informação perceptual na forma e estrutura das palavras e dos objetos). As propriedades de cada um dos sistemas são:

Memória declarativa:

Recordação consciente de eventos e fatos. Compara e contrasta informações, codifica lembranças em termos de relação entre múltiplos itens e eventos. É composta de representações flexíveis e de representações autobiográficas e do mundo. Classifica-se em termos de verdadeira ou falsa. É proposicional e cumpre o princípio de exclusividade (o que é próprio do item ou evento).

Memória procedimental:

Não é nem verdadeira nem falsa (não possui essa qualidade). É do tipo disposicional. Não coleta eventos, mas atua e processa comportamentos. É modificável com sistemas específicos de atuação e é ativada pela reativação dos sistemas.

Ambas servem a propósitos diferentes e são funcionalmente incompatíveis, embora estejam relacionadas, o que satisfaz os critérios expressos por Tulving para que os sistemas de memória sejam considerados como tais. Elas trabalham em paralelo para sustentar a conduta: se uma forma de conhecimento é prejudicada, a outra pode surgir para manter a aprendizagem necessária em outro formato.

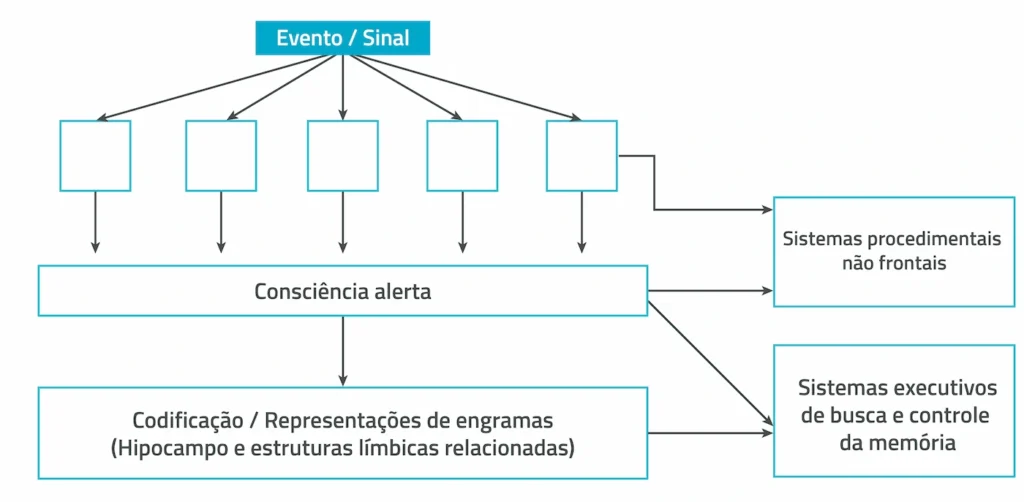

O leitor pode consultar a obra de Moscovitch (1994), que propõe um modelo em que há três componentes modulares de memória e um sistema central frontal. Cada um dos sistemas mediria processos que dominam a execução em diferentes tipos de tarefas de memória (ver gráfico).

De acordo com a Teoria das Zonas de Convergência de Damasio (1989), o córtex cerebral sensorial posterior e intermediário contém traços fragmentários de memória que incluem componentes característicos – de eventos, objetos, etc. – e que podem ser reativados mediante ancoragens combinatórias apropriadas. Os padrões de atividade neuronal que correspondem às propriedades físicas distintivas de uma entidade são registrados nas mesmas conexões cerebrais ativadas durante sua percepção. No entanto, os códigos que permitem ancorar e descrever as coincidências espaciais e temporais são armazenados em traços neuronais separados, chamados zonas de convergência. Essas zonas de convergência acionam e sincronizam os padrões de atividade neuronal correspondentes às representações fragmentadas (porém organizadas) no cérebro, dependendo da associação das informações. Essa associação é dada pela experiência e realizada com base na similaridade, no posicionamento espacial, na sequência temporal, na coincidência têmporo-espacial ou em outros parâmetros.

Processos

Os processos de memória são processos neuropsicológicos executados para aprender/codificar, armazenar ou recuperar informações e o fazem por, desde ou para os sistemas de memória. Dividem-se em: