تُلخِّص عالِمةُ العَصَبِيّات النّفسِيّة Lidia García Pérez في هذا المقال المفهوم، و بنية الإدراك الاجتماعي وبعض اختبارات التقييم.

على الرغم من أن النماذج الشاملة والمفصّلة حول الإدراك الاجتماعي نادرة في البحث [1]، فهناك إجماع على أن الإدراك الاجتماعي هو نظام لمعالجة المعلومات تشارك فيه وظائف أساسية متعددة تُمكّن السلوك الاجتماعي [1].

ما هي هذه الوظائف الأساسية التي يتضمنها الإدراك الاجتماعي وكيف ترتبط ببعضها لتنتج السلوك الاجتماعي؟

استناداً إلى مراجعة حديثة لـ Sánchez-Cubillo, Tirapu-Ustárroz و Adrover-Roig [1] ونموذج تدفق المعالجة الاجتماعي-العاطفي لأوكسنر [2]، يلخّص هذا المقال المفهوم، و بنية الإدراك الاجتماعي وبعض اختبارات التقييم للإدراك الاجتماعي؛ وهو سوبربناء مفاهيمي.

مفهوم الإدراك الاجتماعي

يُفهم الإدراك الاجتماعي على أنه القدرة على تكوين تمثّلات للعلاقات بين الذات والآخرين واستخدامها بشكل مرن، لتوجيه سلوكنا بحيث ننتج تصرفات مناسبة حسب الظرف الاجتماعي المحدد [1].

هذه العملية المعرفية التي نبني بها تلك التمثّلات هي عملية مركبة، يشارك فيها آليات الإحساس والمعالجة وتقييم المحفزات، مما يتيح لنا تكوين تمثيل لبيئة التفاعل الاجتماعي [1].

مكوّنات ومستويات تعقيد الإدراك الاجتماعي: نموذج أوكسنر

ما يُسمى تدفُّق المعالجة الاجتماعي-العاطفي (social-emotional processing stream) لأوكسنر (2008)، هو نموذج عام للإدراك الاجتماعي يتضمن غالبية العمليات المعرفية والعاطفية التي درستها الأبحاث الأساسية حول الإدراك الاجتماعي بشكل متفرّد [1,2].

يفترض هذا النموذج أنه في معالجة المعلومات المتضمنة في الإدراك الاجتماعي، تشارك خمس مكوّنات تتداخل بعضها مع بعض بشكل هرمي وتتضمن بدورها عمليات متعددة:

1. اكتساب القيم الاجتماعية-العاطفية.

أولاً، من خلال التعلم الترابطي بالشرطية، نُعيّن القيم العاطفية للمحفزات الاجتماعية وللردود الممكنة عليها.

أي، بطريقة ضمنية، نتعلّم ربط كل محفز اجتماعي بقيمة (المحفز إما أكثر أو أقل إيجابية أو سلبية أو حيادية) وهذه الروابط بين المحفز والقيمة ستؤثر في الطريقة الذاتية التي يفسر بها كل فرد العالم، مُشكّلةً ذوقه وتفضيلاته ومواقفه، إلخ.

2. الإدراك والاستجابات تجاه المحفزات الاجتماعية-العاطفية.

ثانياً، ندرك ونعرف المحفزات الاجتماعية-العاطفية التي تعمل كدلائل whose recognition resulta muy relevante para nuestra adaptación en el ambiente social.

الدلائل الاجتماعية التي نكشفها ونُفسّرها على هذا المستوى هي:

- الحركة البيولوجية: لا يمكن حدوثها إلا لدى الكائنات الحية ذات المفاصل،

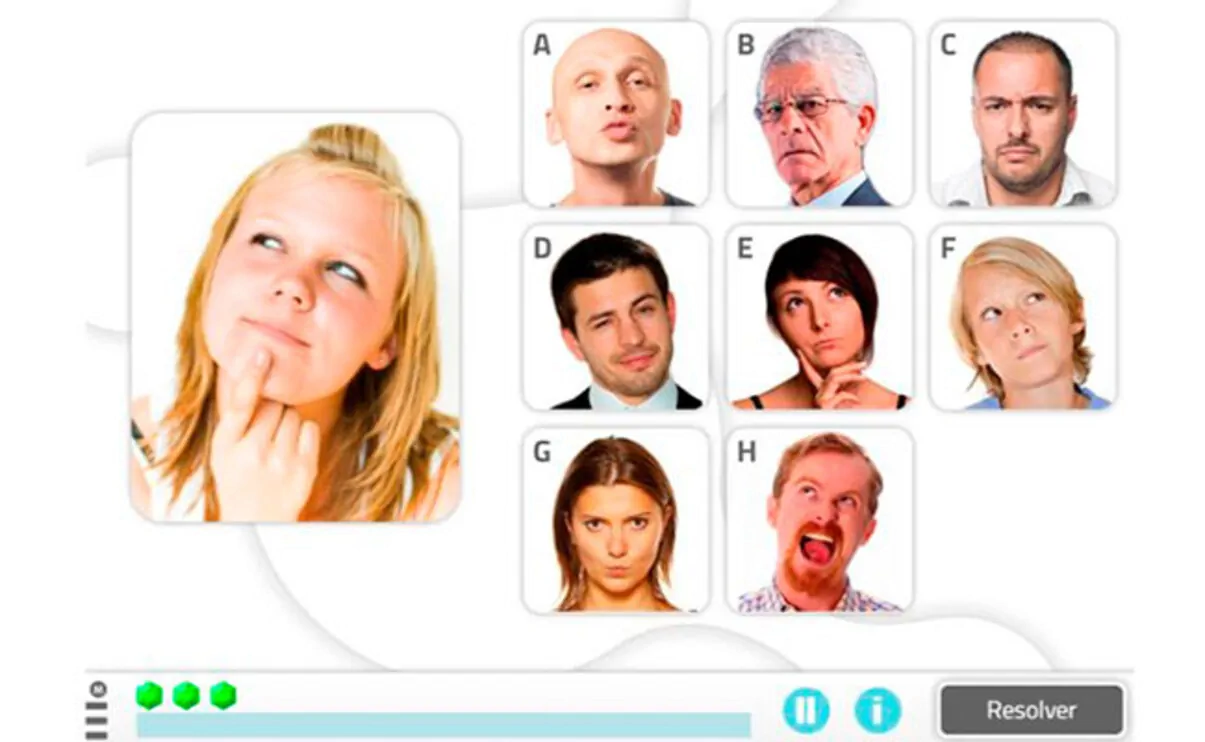

- تعابير الوجه للعواطف: التعرّف على تعبير فرح، أو خوف، أو عواطف أكثر تعقيداً مثل التشتّت أو الإعجاب،

- نظر الآخر: الذي يسمح لنا بمعرفة ما الذي يركّز عليه الشخص الآخر،

- النبرة الصوتية: نبرة الكلام العاطفية.

من خلال ملاحظة بيئتنا الاجتماعية، نكتشف هذه الدلائل الاجتماعية التي نفسّرها كمحفزات إيجابية أو سلبية أو حيادية، والتي الهدف النهائي من التعرف عليها هو تمكيننا من فهم نوايا الآخرين ونسب حالات عقلية إليهم.

3. استدلال منخفض المستوى: المحاكاة المتجسدة.

الاستدلالات منخفضة المستوى هي عمليات فهم (لحالات عقلية ونوايا الغير) لا تستخدم الاستدلال العقلي، بل آليات أكثر أساسية وفورية، مثل عمليات المحاكاة المتجسدة، التي تتضمن تنشيط الخلايا العصبية المرآتية.

كما نعلم، الخلايا العصبية المرآتية هي خلايا تُنشط عند مشاهدة حركة بيولوجية لدى الآخرين، وكذلك عندما ننفّذ نحن نفس الحركة. وقد افترض أن هذا الآلية هي الأساس العصبي الكامن للتعاطفة (وتحديداً لمكوّنها الانفعالي مقابل المعرفي) وللّتقليد (فيما يُشير إليه مفهوم المحاكاة الاجتماعية).

القدرة على تجربة ما يشعر به الآخر فوراً في أجسامنا (مفهوم التعاطف) بمجرد النظر إلى ذلك الشخص، تهدف إلى المساعدة على فهم حالته العقلية بسرعة، بحيث نستطيع أن نفهم ما يشعر به وما قد تكون نيّاته، بشكل آلي، دون المرور بعمليات استدلالية تتطلب وقتاً أطول.

4. استدلال عالي المستوى: نظرية العقل أو التعاطف المعرفي.

الاستدلالات عالية المستوى تشير إلى الفهم الرمزي لما نلاحظه، مع الأخذ بالاعتبار السياق والمعلومات الدلالية والحلقية، حتى نتمكن من تلطيف المعلومات التي نعالجها، مما يسمح لنا بإعطاء ردود تكيفية للمحفزات الاجتماعية الأكثر غموضاً (التي تتطلب معالجة أكثر تعقيداً ورمزية).

في هذا المستوى يدخل الاستدلال العقلي حيز التنفيذ وتُفعل عمليات نظرية العقل (المعروفة أيضاً بالتفكير حول العقل أو التعاطف المعرفي)، والتي تشير إلى القدرة على نسب حالات عقلية إلى الآخرين لشرح وتوقع سلوكهم.

5. التنظيم الحساس للسياق.

وفقاً لهذا النموذج، نُنظم سلوكنا الاجتماعي عبر ثلاثة أنظمة:

1. تنظيم السلوك المبني على الجوانب الوصفية:

هو نظام يستخدم المعرفة اللفظية المنطقية لـ إعادة تفسير وتحديث معنى المحفز الاجتماعي-العاطفي المدرك، وفقاً لموقف محدد.

بمعرفة صريحة بالحالة العقلية التي يمرّ بها شخص ما، يمكننا إعادة تفسير سلوكه كنتيجة لحالة أو ظرف خاص والتصرّف، تبعاً لذلك، بشكل أكثر تكيفاً.

على سبيل المثال، إذا علمنا أن زميل عمل غاضب لأنه تشاجر للتو مع شريكته، فيمكننا إعادة تفسير رد فظّ تجاهنا ليس كمشكلة شخصية معنا، بل كنتيجة كونه في حالة انزعاج بسبب مشكلة مع شريكته.

2. التنظيم المبني على نتائج الأفعال/المحفزات الخاصة

هو نظام لتنظيم السلوك يعيد التعلم ويُحدّث العلاقة بين المحفزات أو الأفعال الخاصة ونتائجها العاطفية (إذا كانت عواقب السلوكيات التي قمنا بها في الماضي أكثر أو أقل إيجابية أو سلبية). بالتالي، يعتمد على تذكّر عواقب التجارب السابقة لإعادة تخصيص القيم لكل سلوك محتمل في موقف ما.

3. التنظيم المبني على الاختيارات

يعمل كمزيج من النظامين السابقين، ويشمل موازنة القيمة النسبية لعدة خيارات سلوكية للاختيار بينها، بين تلك التي توفر لنا مكاسب صغيرة على المدى القصير، وتلك التي تمنحنا مكاسب أكبر على المدى الطويل.

بناءً عليه، وفقاً لنموذج تدفق المعالجة العاطفية لأوكسنر، في المستويات الأساسية لمعالجة المعلومات الاجتماعية سيكون هناك تعلم ضمني لقيمة المحفزات الاجتماعية وكشف وتفسير لاحق لتلك المحفزات (على سبيل المثال، التعرف على تعابير وجوه مختلفة للعواطف التي نربطها بقيمة معينة). في المستويات المتوسطة من معالجة المعلومات الاجتماعية ستشارك عمليات المحاكاة المتجسدة، التي تتوسطها آليات الخلايا العصبية المرآتية (مثل التعاطف التأثيري أو التقليد). وفي المستويات الأكثر تعقيداً لمعالجة تكون العمليات المعرفية الاستدلالية الرمزية (نظرية العقل) وتنظيم السلوك الذاتي متورطة.

تقييم الإدراك الاجتماعي

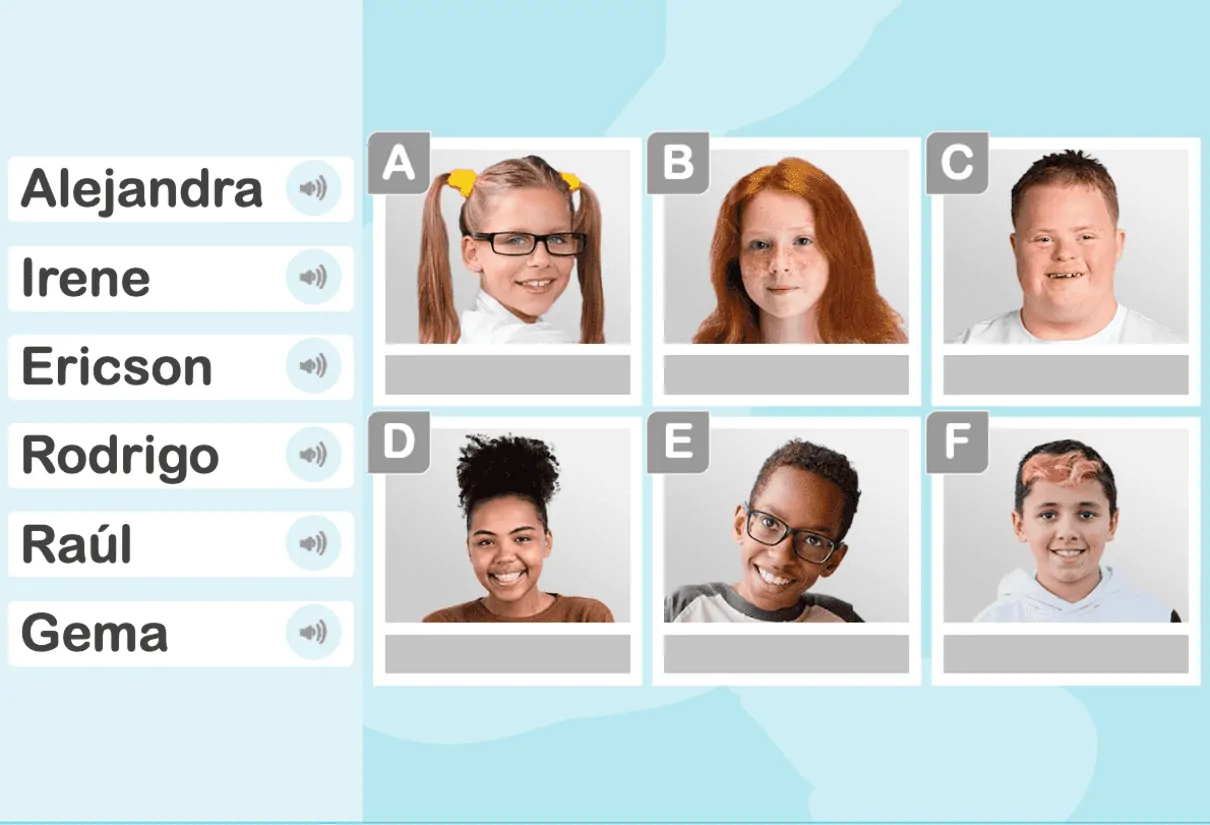

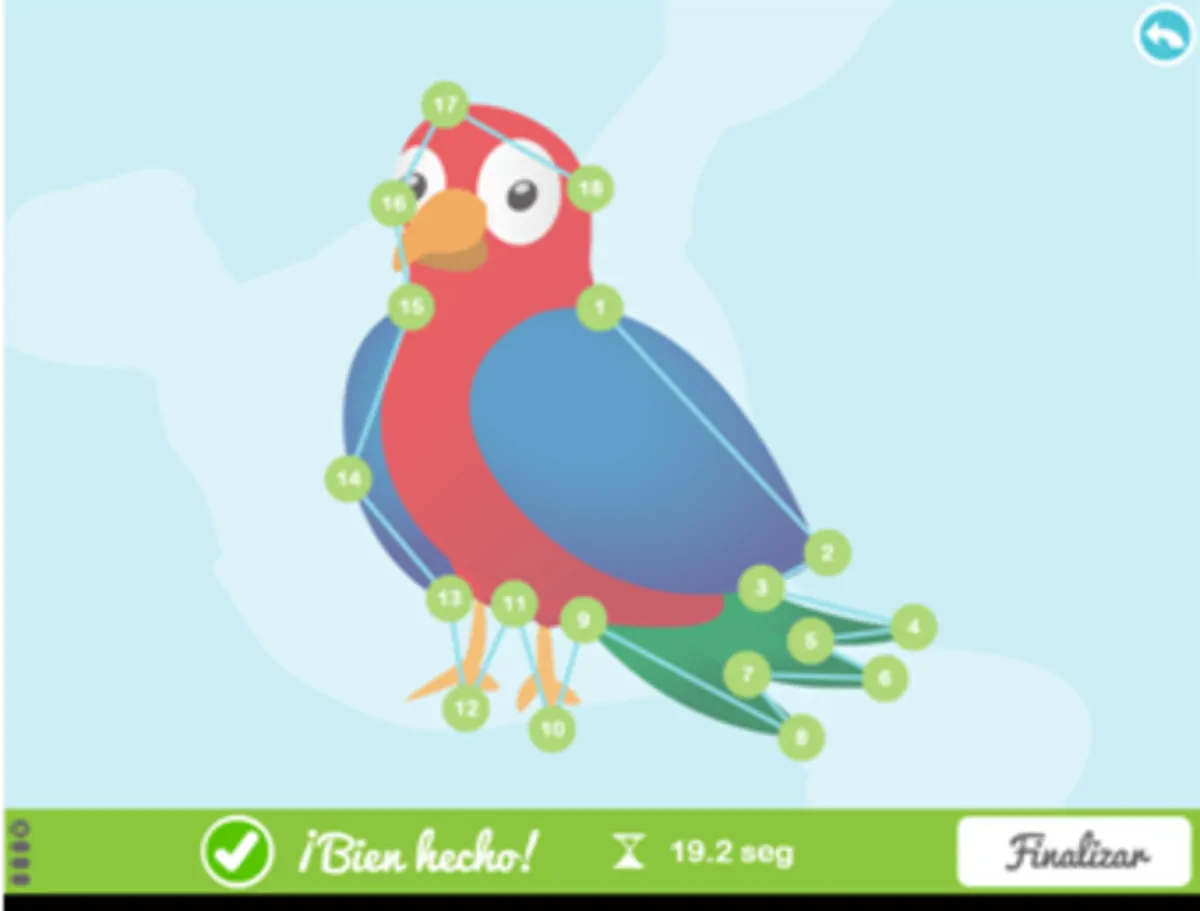

بعض الاختبارات المفيدة لتقييم الوظائف الأساسية المدرجة في القدرة العامة على الإدراك الاجتماعي هي [1]:

- اختبار أعين بارون-كوهن: لتقييم التعرّف على التعابير العاطفية من خلال النظرة؛

- اختبار فهم المعتقدات الخاطئة (maxi-task): لتقييم معتقدات من الدرجة الأولى في نظرية العقل؛

- قصة بائع المثلجات: لتقييم معتقدات من الدرجة الثانية في نظرية العقل؛

- قصص هابي الغريبة→ لتقييم فهم السخرية، والكذب، والكذب الأبيض؛

- قصص Faux-pas (زلات اللسان): لتقييم فهم غموض المواقف الاجتماعية المحرجة؛

- مأزق السجين ومأزق القطار:لتقييم قدرات التعاطف والحكم الأخلاقي.

المراجع

- Sánchez-Cubillo I, Tirapu-Ustárroz J y Adrover-Roig D (2012). علم النفس العصبي للإدراك الاجتماعي والوعي الذاتي. En Tirapu-Ustárroz J, Ríos-Lago M, García Molina A y Ardila A (Eds.), Neuropsicología del córtex prefrontal y las funciones ejecutivas (pp. 353-390). برشلونة:Viguera.

- Ochsner, K. (2008) The social-emotionalprocessingstream: fivecoreconstructs and theirtranslationalpotentialforschizophrenia and beyond. BiolPsychiatry, 64: 48-61.

إذا أعجبك هذا المقال حول بنية وتقييم الإدراك الاجتماعي، فقد يهمك أيضاً:

“تمت ترجمة هذا المقال. رابط المقال الأصلي باللغة الإسبانية:”

Cognición social: estructura y evaluación de un superconstructo

بطاقات الانتباه والذاكرة للأطفال والبالغين

بطاقات الانتباه والذاكرة للأطفال والبالغين

اترك تعليقاً