بمناسبة اليوم الدولي للصرع، يتحدث إلينا طالب علم النفس كريستيان فرانسيسكو ليباناس فيغا في هذا المقال عن علم النفس العصبي السريري في جراحة الأعصاب للصرع لدى الأطفال. يشرح لنا بالتحديد ما هو الصرع، وأنواعه وأسبابه، ومراحل النوبة الصرعية والمتلازمات الصرعية المرتبطة بالمظاهر المعرفية. كما يؤكد ليباناس على أهمية التقييم العصبي النفسي وإعادة التأهيل العصبي لدى مرضى الصرع

تعريف واعتبارات سريرية للصرع

الصرع، كما هو الحال في اضطرابات أخرى للنمو العصبي، ليس كيانًا مرضيًا موحدًا، وعلى الرغم من أن السمة المميزة للصرع هي النوبات المتكررة، فإنها تكون في نسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين مرتبطة بـمشكلات في القدرات الإدراكية والسلوك.

النوبات، الصرع والمتلازمة الصرعية

العامل المشترك في الصرع هو النوبات. وفقًا للرابطة الدولية لمكافحة الصرع (من الآن فصاعدًا، ILAE) تُعرَّف النوبة بأنها «ظهور مؤقت لعلامات أو أعراض بسبب نشاط عصبي مفرط أو متزامن في الدماغ».

أنواع النوبات الصرعية

هناك نوعان أساسيان من النوبات الصرعية:

1. Nube focal

قابلية إثارة موضعية ذات منشأ قشري أو تحت قشري التي تحدث داخل شبكات محدودة في نصف الكرة، وقد تكون أكثر موضعية أو موزعة.

أشكال الظهور

في هذا النوع من النوبات قد تكون الوعي محفوظًا أو متغيرًا ويمكن ملاحظة أشكال مختلفة من الظهور:

- بداية بعلامات حركية: قد تظهر أفعال تلقائية حركية. ويمكن تمييز أنواعًا مختلفة من النوبات مثل:

- نوبات فقدان التوتر (اتونية)،

- نوبات ارتعاشية (كلونية)،

- نوبات فرط حركية،

- نوبات ميُوكْلونية،

- نوبات توتّرية،

- بداية غير حركية (أوتوماتيكية).

- قد تظهر مظاهر المتحكمة التلقائية مثل التعرق، تغيرات في درجة الحرارة، إفراز لعاب مفرط، إلخ.

- حسية: وخز، إحساس بالحرارة أو البرد، روائح شديدة، اضطرابات بصرية، أو ألم.

- معرفية: صعوبة في اللغة أو وظيفة معرفية محددة (حبسة، عَدَم القدرة الحركية المُمَنهجة أو تجاهل/إهمال)

- فقدان الذاكرة، إحساس بالديجا فو، أفكار متكررة، هلوسات، من بين أمور أخرى.

- عاطفية: ردود فعل شديدة وغير متناسبة مع الموقف، خوف، عدوانية، بكاء، تغيرات مفاجئة (ضحك-بكاء)، إلخ.

2. نوبة معممة

منتشرة في القشرة بأكملها. تنشأ في نقطة ما داخل الشبكات العصبية الموزعة ثنائيًا وتنتشر بسرعة. قد تشمل هذه الشبكات ثنائية الجانب تراكيب قشرية وتحت قشرية وقد تكون غير متماثلة (Berg et al., 2017).

يمكن أن تظهر كالتالي:

- حركية: توتّرية-كلونية (توتّرية وارتعاشية)، ميكلونية، ميكلونية جذعية، ميكلونية-انطونية،

- غير حركية: (غيابات): نموذجية أو غير نموذجية، غياب ميكلوني أو مع رَتْفات جفنية ميكلونية.

عندما تستمر النوبة لأكثر من 60 دقيقة ولا تزول بالأدوية، تُعتبر حالة حالة صرعية مستمرة مقاومة. وفقًا للـ ILAE (2017) هذه حالة يمكن أن يكون لها عواقب طويلة المدى، بما في ذلك الضرر أو موت الخلايا العصبية واضطراب الشبكات العصبية، اعتمادًا على نوع ومدة التشنجات.

ليست كل النوبات صرعية، فهناك العديد من الظروف التي يمكن أن تسبب نوبات حادة غير صرعية. من المهم معرفة التمييز بين السيميولوجيا الصرعية وتلك التي ليست كذلك. مثل الاضطرابات الانتيابية غير الصرعية المعرَّفة كخلل وظيفي دماغي بسبب آليات مختلفة عن آليات النوبات الصرعية. هذه الآليات يمكن أن تكون:

- منقوصة الأكسجين (تشنج البكاء)،

- نومية (رعب ليلي)،

- نفسية (نوبة قلق)،

- الحركات النمطية،

- تقلصات عضلية مرضية,

- تشنجات عضلية,

- إلخ.

يُعرف الصرع بأنه اضطراب دماغي يتميز بالميل الدائم لإنتاج نوبات صرعية وله تبعات عصبية حيوية ومعرفية ونفسية واجتماعية.

مفاهيميًا، يوجد الصرع عندما يكون المريض قد عانى على الأقل من نوبة غير مستحثة وهناك احتمال عالٍ لحدوث نوبة جديدة. وفي هذا الصدد، اقترحت ILAE في 2014 تعريفًا سريريًا عمليًا للصرع وهو المستخدم حاليًا.

4. العلاج الدوائي

يمكن أن يكون لآثار الأدوية المضادة للصرع تأثير إيجابي على الإدراك والعاطفة لدى المرضى عند تحقيق السيطرة على النوبات؛ ومع ذلك، لأنها تتدخل أيضًا في الدوائر العصبية التي تنظّم الإدراك، فقد تُحدث آثارًا غير مرغوب فيها على المستوى العصبي النفسي.

على الرغم من أن الأدوية المضادة للصرع الجديدة حاليًا لها تأثير طفيف على الإدراك، إلا أنه ما زال يُلاحظ في الممارسة اليومية لهؤلاء المرضى وجود علاقة بين تأثير الدواء والأداء المعرفي. المشاكل الملحوظة عادة ما تتعلق بنواقص معرفية محددة أكثر من خلل إدراكي معمم.

المعالجة الأحادية

مستويات تركيز الدواء في الدم تكون مرتفعة بشكل غير طبيعي أو وتيرة زيادة الجرعة سريعة جدًا (Álvarez- Carriles et al, 2011). يمكن لدواءين لهما تأثيرات معرفية طفيفة أن يعززا بعضهما البعض أو يسببا مشاكل في التحمل، مما يؤدي إلى خلل إدراكي (Moog, 2009).

الغالبية العظمى من هذه الأدوية تقلل إثارة الأغشية، وتزيد التثبيط بعد التشابكي أو تؤثر عموماً على تزامن الشبكات العصبية وبالتالي فإن انخفاض الإثارة العصبية يسبب انخفاضًا ملحوظًا في سرعة المعالجة ونظم التحكم والحفاظ على الانتباه، هذه الآثار الجانبية السلبية قد تكون مساوية أو أكثر إعاقة من النوبات نفسها، في أدمغة في طور النمو.

الآثار الجانبية العامة الناجمة عن أدوية مضادات الصرع

على الرغم من وجود فروق فردية مهمة في الاستجابة للعلاج، يمكننا تحديد بعض الآثار الجانبية العامة الناجمة عن مختلف أدوية مضادات الصرع مثل:

- اضطرابات في الانتباه والقدرات التثبيطية، تتفاقم بسبب النعاس الذي تسببه بعض مضادات الصرع أو بسبب الأرق الذي تسببه أخرى؛

- تباطؤ في سرعة المعالجة؛

- التهيج،

- اضطراب الحركة؛

- خلل في تنظيم الانفعالات;

- تأثر في ذاكرة العمل

- تأثيرات على المجال البصري،

- وغيرها (Campos-Castelló y Campos-Soler, 2004).

يُلاحظ تدهور أكبر عادة في أولئك المرضى ذوي النوبات المقاومة دوائيًا، خاصة إذا كان بدءها في سن مبكرة، ليس فقط لأنهم غالبًا ما يعانون فترة أكبر من مزمنة المرض، بل أيضًا لاختبارهم العديد من العلاجات.

من الضروري مراعاة الجرعات الدوائية للمرضى وأزمنة التصعيد، إذ توجد علاقة بين زيادة الجرعة وزيادة الأعراض المعرفية.

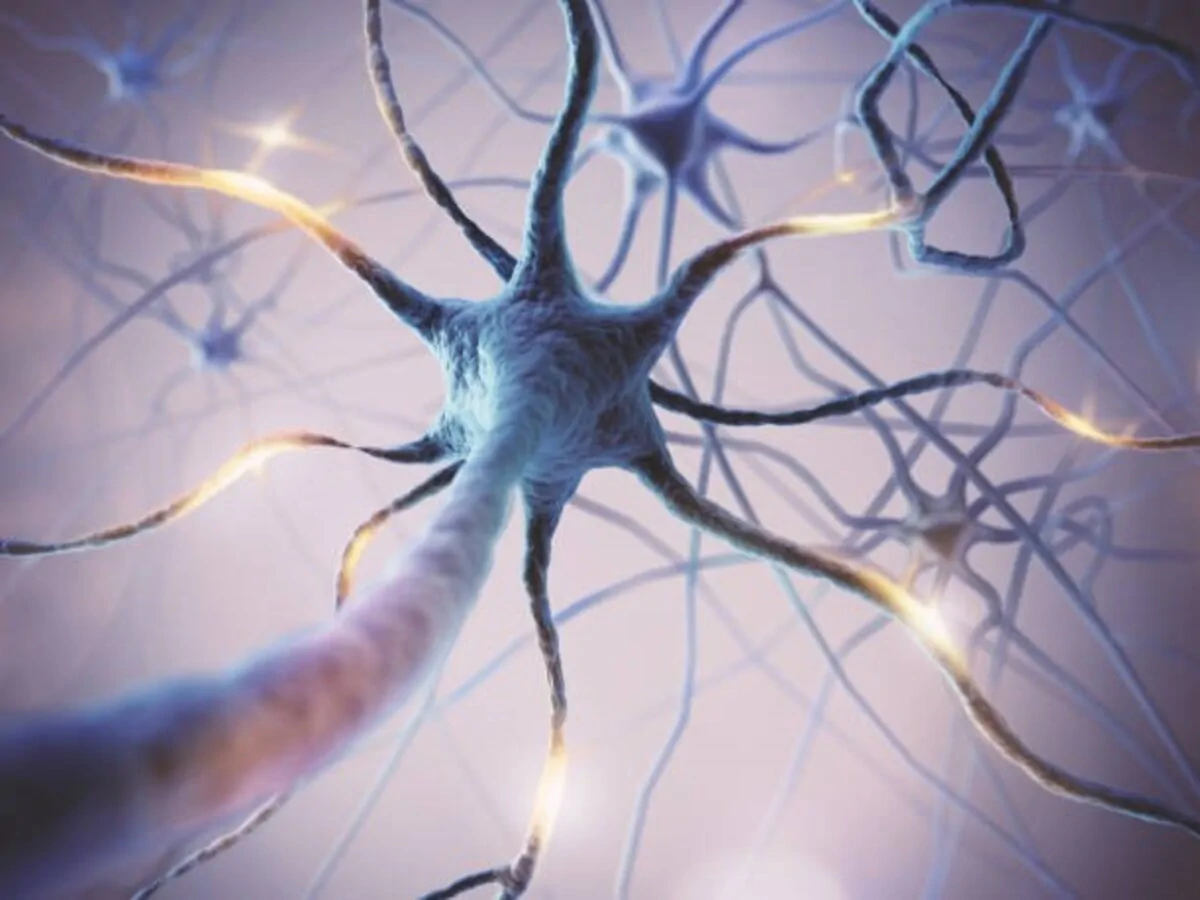

5. اللدونة الدماغية

تُقدم اللدونة الدماغية وإعادة التنظيم الوظيفي في المرضى المصابين بالصرع لدى الأطفال بيانات مثيرة ومهمة لفهم فكرة أن وظائف مثل اللغة أو الذاكرة مرنة وقابلة للتغيير خصوصًا خلال التطور.

يرتبط استمرار المرض الناجم عن منطقة مسببّة للصرع بتجنيد مناطق متماثلة في نصف الكرة المقابل أو مناطق بين نصفيّة لا تُعتبر بالضرورة مناطق نافذة. تسمح لنا هذه الظواهر خلال برامج التأهيل باستخدام تقنيات لتحسين أو تعويض الوظائف المتضررة؛ فالتغيرات الوظيفية البطيئة أو المتقدمة قد تنقل وظائف مثل اللغة من نصف الكرة التقليدي المهيمن (الأيسر) إلى الأيمن، أو قد تعيد توجيه شبكات اللغة أثناء النمو إلى مناطق غير تقليدية في نفس نصف الكرة (Brazdil et al., 2005). ومع ذلك يجب دائمًا اعتبار قدرة إعادة التنظيم الوظيفي عملية فردية فريدة ومعقدة تتطلب تدخلاً ومتابعة من متخصصين في مجال التأهيل العصبي النفسي.

هذه بعض العوامل التي تختلف لدى كل مريض وتؤثر في النمط العصبي النفسي، ومع ذلك، في الأمراض الصرعية توجد وظائف معرفية تُصاب بدرجات متفاوتة في معظم الحالات.

من الشائع أن نجد تأثرًا في خصائص تحت القشرية، سواء بشكل أولي ناتج عن النشاط الانتيابي الشاذ أو بشكل ثانوي نتيجةً للعلاج الدوائي؛ أو مزيج كلاهما، وهو ما نجده في الغالب.

أي أن هناك تأثرًا تحت قشريًا أوليًا (الحفاظ على الانتباه، ذاكرة العمل، سرعة المعالجة، الاستدعاء التصنيفي) الذي يتفاقم ويتدهور بشكل ملحوظ مع استخدام بعض الأدوية.

المظاهر السريرية والعصبية النفسية الملحوظة لدى مرضى الصرع

أساسًا المظاهر السريرية والعصبية النفسية الملحوظة لدى مرضى الصرع تؤثر على الانتباه والذاكرة واللغة وسرعة المعالجة والقدرة على التثبيط وذاكرة العمل.

في حالة الاعتلالات الدماغية الصرعية التطورية يكون التأثير أكبر عمومًا، سواء في العمليات المعرفية أو الحركية، لذلك سيحتاج غالبية المرضى إلى فرق متعددة التخصصات في سياقات التدخل المختلفة.

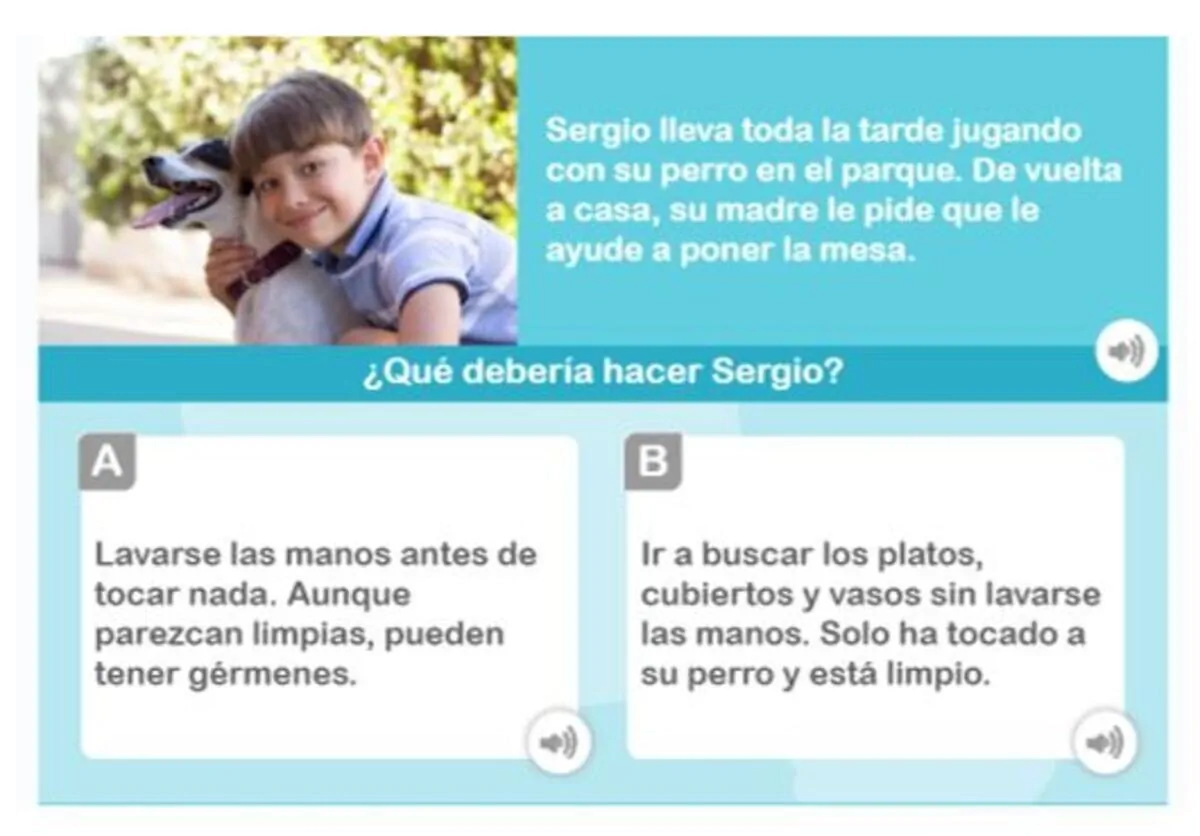

عادة ما تكون الأعراض لدى مرضى الصرع مماثلة أو شبيهة بتلك في العديد من اضطرابات النمو العصبي، لذلك عند التدخل وتحديد الأهداف لتحفيز العجز أو الاضطرابات المعرفية، يمكن استخدام استراتيجيات مستخدمة في حالات سريرية أخرى، مثل التحفيز المعرفي، تحسين عمليات معرفية أخرى أو تعويض الوظيفة المفقودة.

الأهم مما يجب مراعاته في التدخل مع طفل مصاب بالصرع هو السيميولوجيا للنوبة، وكذلك تطورها، لأنهما سيحددان الملف والتطور المعرفي.

الصرع يظهر في أمراض أخرى

لا ينبغي نسيان أن الصرع يظهر في أمراض أخرى مثل الشلل الدماغي لدى الأطفال، ومتلازمات جينية، والتوحد، إلخ. مما يزيد من سوء المظاهر السريرية في هذه الحالات، وقد يكون في بعض الأحيان العامل الذي يسبب تراجعًا عصبيًا نفسيًا.

يجدر التنبيه إلى أن أي نوع من النوبات المتكررة يؤثر على الأداء المعرفي، بما في ذلك تلك المصنفة كنوبات حميدة للطفولة. معظم المرضى الذين يعانون نوبات حميدة للطفولة لا يظهرون أعراضًا في بداية النوبات، لكن على المدى الطويل تبدأ بالظهور أعراض خفية لخلل دماغي (مرتبطة أساسًا بالحفاظ على الانتباه وذاكرة العمل وعمليات التحكم التثبيطي). لذا من المهم في هذه الحالات إجراء تقييمات.

متطلبات برنامج إعادة التأهيل العصبي النفسي للصرع

يجب أن يفي أي برنامج لإعادة التأهيل العصبي النفسي في الصرع بالمتطلبات التالية:

- الانطلاق من نماذج نظرية مرجعية;

- اعتماد منظور متعدد التخصصات ومتعدد الجوانب، في سياقات الطفل المختلفة (العلاجات، المدرسة، الأسرة، إلخ)؛

- من الضروري وضع ترتيب للأولويات;

- من المهم بدء التدخل مبكرًا;

- استخدام زمن علاج كافٍ (حسب الحالة);

- تشكل المهارات المحفوظة أساس العلاج;

- من المهم جدًا مراعاة المتغيرات العاطفية والدافعية;

- الاستفادة من دعم جيد من الأسرة.

أهمية إعادة التأهيل العصبي لدى مرضى الصرع

بالنظر إلى كل ما سبق، يجدر الإشارة إلى أن إعادة التأهيل العصبي مهمة ليس فقط لـ التحفيز وإعادة التأهيل المعرفي، بل أيضًا من أجل رسم الملف المعرفي للمريض ونمط النوبات.

يسمح العلاج العصبي النفسي بإجراء متابعة سريرية مستمرة لتطور المريض، مما يتيح للاختصاصي في علم النفس العصبي معرفة السيميولوجيا التي يظهرها كل مريض صرعي. وأيضًا أن يكون قادرًا على إظهار مظاهر سريرية مختلفة أو تغيُّرات في نمط النوبات، والتي قد تكون ناجمة عن عوامل متعددة (تعديلات في العلاج الدوائي، الحالة العاطفية للمريض، فرط التحفيز، إلخ).

ستسمح متابعة المريض داخل جلسات إعادة التأهيل العصبي للاختصاصي بملاحظة ما إذا كان هناك تدهور إدراكي تقدمي وبالتالي إثبات تقدم المرض، وكذلك إبراز التأثر المحتمل للوظائف المعرفية نتيجة الأدوية.

هذا الجانب الأخير مهم لأنه إذا كنا على تواصل مع الفريق الطبي، فإن ملاحظات الأخصائي العصبي النفسي يمكن أن تسهم في اختيار جرعات أكثر فعالية من الدواء وتسبّب آثارًا معاكسة معرفية أقل للمريض.

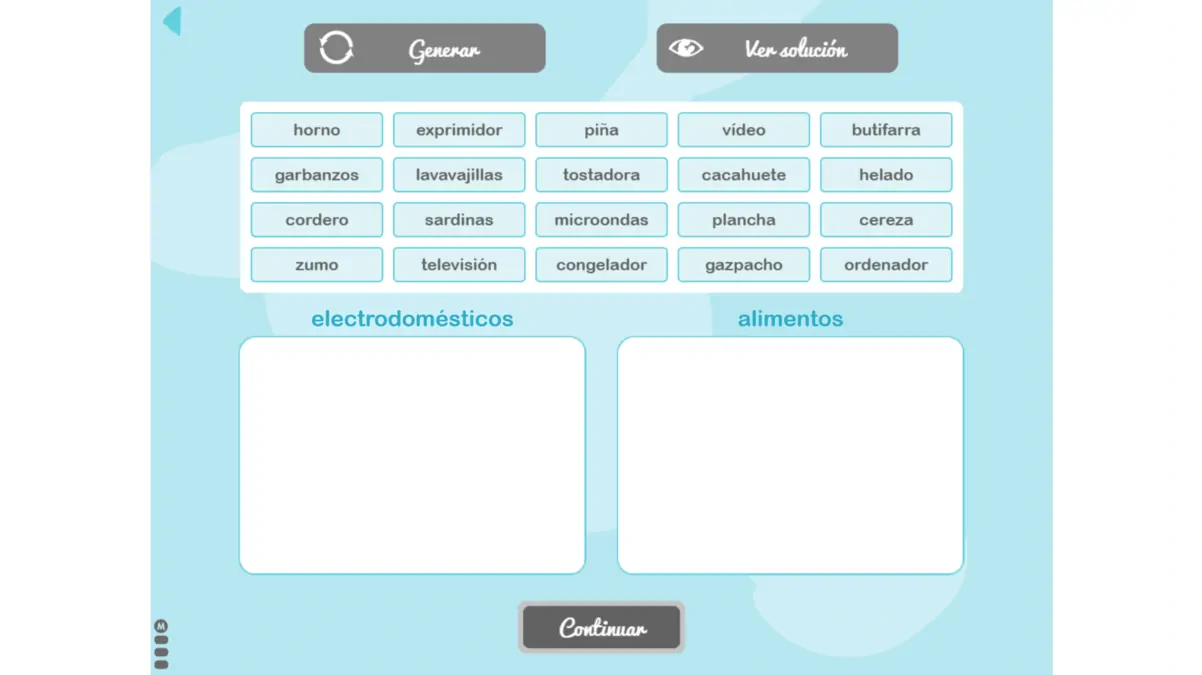

أخيرًا، نريد التأكيد على أن جميع البرامج (سواء الحاسوبية أو الورقية) هي أدوات للعمل على العمليات المتأثرة. لا تعيد التأهيل بمجرد تطبيقها، فنجاح البرنامج يعتمد على الهدف الذي لدينا والإجراءات المستخدمة.

لا يمكن فهم العمليات المعرفية ككيانات مستقلة، وخاصة في مرض شبكي مثل الصرع، النظام المعرفي البشري قائم على تفاعل عمليات عصبية نفسية مختلفة تؤثر في بعضها البعض سواء في تطورها أو في تعافيها، لذلك يجب استبعاد إعادة تأهيل وظائف محددة بمعزل عن الباقي.

إذا أعجبك هذا المقال حول علم النفس العصبي السريري في جراحة الأعصاب للصرع لدى الأطفال، فقد تهمك أيضًا المقالات التالية:

“تمت ترجمة هذا المقال. رابط المقال الأصلي باللغة الإسبانية:”

Neuropsicología clínica en la neurocirugía de la epilepsia pediátrica

مختصر في علم النفس العصبي للسلطوية

مختصر في علم النفس العصبي للسلطوية

اترك تعليقاً