يشرح عالم النفس العصبي والباحث Ángel Martínez Nogueras في هذا المقال تشوه كياري من النوع الأول ويعرض حالة سريرية.

قبل الشروع في عرض الحالة السريرية التي نناقشها اليوم، سأصف بإيجاز ماهية تشوه كياري.

ما هو تشوه كياري؟

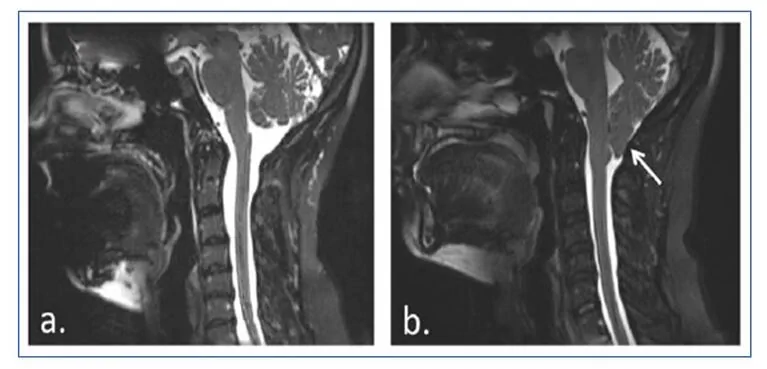

هو تشوه ناتج عن تطور غير كامل للجزء الخلفي السفلي من قاعدة الجمجمة خلال الفترة الجنينية، والذي قد يصاحبه مضاعفات مثل السيرنغوميليا والاستسقاء الدماغي.

أقصى صورة منه تتمثل في هبوط أجزاء من أدنى جزء من المخيخ، اللوزات المخيخية ، وكذلك جذع الدماغ عبر الثقب القذالي الكبير، بحيث تصل بعض أجزاء الدماغ إلى القناة الشوكية مما يؤدي إلى تضخّمها وضغطها.

تشوه كياري من النوع الأول

يمكن تصنيف تشوه كياري إلى 5 أنواع مختلفة، ويُعد النوع الأول أكثرها شيوعًا (1).

تشوه كياري من النوع الأول ينطوي على فتق سفلي للّوزات المخيخية بقدر يقارب 5 ملم أسفل الثقب القذالي الكبير، والذي عادةً لا يصاحبه هبوط لجذع الدماغ أو البطين الرابع ولا الاستسقاء الدماغي، لكنه غالبًا ما يصاحبه السيرنغوميليا.

تتسبب السيرنغوميليا بتكوّن تجاويف أو أكياس (سيرنك أو syrinx) مملوءة بسائل داخل الحبل الشوكي، والتي قد تتوسع ببطء، محدثة ضررًا تدريجيًا للحبل الشوكي وارتفاع ضغط داخل القحف بسبب الضغط الذي يسببه ذلك السائل.

أعراض تشوه كياري

يمكن أن تكون الأعراض المرتبطة بتشوه كياري عديدة ومتنوعة جدًا، وتشمل نقائص حركية، عاطفية، إدراكية، حسّية، حَواسّية واضطرابات في الجهاز العصبي الذاتي.

ولعدم الإطالة في هذه التدوينة أحيلكم إلى الببليوغرافيا المرفقة حيث يمكن مراجعة كل الأعراض الممكنة وتفاصيل أخرى حول كياري. (2,3)

حالة سريرية لتشوه كياري من النوع الأول

فتاة تم تشخيصها بتشوه كياري من النوع الأول مصحوبًا بسيرنغوميليا، خضعت لتدخل جراحي عند بلوغها 12 عامًا.

بعد التدخل الجراحي التحقت بمركز لإعادة التأهيل العصبي لتلقي رعاية متخصصة. عندما بدأنا برنامج التأهيل العصبي كانت تبلغ 13 عامًا وتدرس الصف الثاني من المرحلة الإعدادية (2º ESO)، وكانت تحتاج إلى دعم تعليمي خاص.

أثناء المقابلة وإعداد السيرة المرضية تم جمع المعلومات التالية:

- تمكنت من الجلوس في عمر 6-7 أشهر.

- بدأت المشي في عمر 18-20 شهرًا.

- اكتساب جيد للغة.

- تفيد الأسرة أنه منذ الولادة يرونها غير ماهرة من الناحية الحركية، سواء في الحركات الكبرى أو الدقيقة.

- تتعرّض للسقوط بشكل متكرر ولديها نمط مشي غير مستقر.

- المهام اليدوية مثل الرسم والكتابة والتلوين وربط الحذاء أو وضع معجون الأسنان على فرشاة الأسنان متعبة جدًا بالنسبة لها.

- على الرغم من أن المدرسة واجهت صعوبات منذ البداية، لم تكرّر الصف أبدًا، ومع ذلك احتاجت إلى دعم أو تكييف في حالات معينة مثل منحها وقتًا أطول لأداء الواجبات اليومية والاختبارات، أو إجراء بعض الاختبارات على شكل أسئلة متعددة الاختيارات، بسبب الصعوبة في الصياغة والخط.

- كما يذكرون أنها تتشتت بسهولة بالغة وتحتاج إشرافًا مستمرًا للقيام بأي مهمة، مثل ارتداء الملابس، غسل الأسنان أو تحضير حقيبة المدرسة، وعندما تؤدي هذه المهام تكون بطيئة للغاية.

- لا تُظهر مشاكل سلوكية في المنزل أو في المدرسة تستدعي ذكرًا خاصًا، بخلاف نوبات غضب أو نوبات انفعال عرضية.

- مع ذلك، يلاحظ الوالدان وجود سلوكيات موجهة ذاتيًا مثل العض أو الخدش حتى تتسبب بجرح، لكنها تظهر فقط خلال الفترة الدراسية وتختفي في العطل.

- تعاني من صعوبات في تكوين والحفاظ على العلاقات الاجتماعية، أحيانًا تظهر تصرفات طفولية مفرطة، وعلامات على نقص نضج غير مناسب لعمرها.

التقييم الحركي

كشف التقييم الحركي عن صورة مخيخية مع خلل في التوازن، مشية تانديم غير مناسبة، ارتعاش رأسي، ترنح جذعي مع تأرجح، ارتعاش طرفي دقيق، ديسمترية ووضعية ديستونية أكثر وضوحًا في اليد اليسرى.

التقييم العصبي النفسي

فيما يتعلق بالتقييم العصبي النفسي، وبعد إجراء مجموعة شاملة من الاختبارات تبين ما يلي:

- كانت الفتاة موجهة جيدًا في الزمان والمكان والشخص.

- فيما يتعلق بعمليات الانتباه، على الرغم من ملاحظة عجز معتدل في الانتباه المستمر والانتقائي، برزت إصابة في الانتباه بالتناوب، إلى جانب بطء في سرعة معالجة المعلومات.

- فيما يخص الوظائف التنفيذية، كانت تعاني من عجز في عدة عمليات فرعية مثل التحكم التمهيدي/الكبح، المرونة المعرفية، التخطيط، والتحكم والإشراف على السلوك الموجه نحو الهدف. لوحِظت صعوبات في حل المشكلات واتخاذ القرار والتفكير التجريدي.

- كانت تمتلك قدرة مناسبة على الذاكرة الفورية، إلا أن هذه الذاكرة لم تتحسن مع تكرار المادة المطلوب تذكرها، أي أن قدرتها على التعلم كانت محدودة.

- لوحظ عجز في الذاكرة التصريحية التقدّمية على المدى القصير والطويل، مع صعوبات في التثبيت والتوطيد وترميز المعلومات، إلى جانب استمرار التكرار في الاستدعاء الحر وفي التعرف على المعلومات. إلى حد ما، قد يُفسّر هذا الأداء التذكُّري بوجود عجز في عمليات الانتباه والتنفيذ.

- فيما يخص اللغة، تبرز صعوبة في الفهم القرائي، إلى جانب مخزون لفظي محدود وعجز في تكوين وإدارة المفاهيم اللفظية.

- أخيرًا، لوحظت عُيوب في المهارات البصرية المكانية، عجز تنفيذ (apraxia) إيديوموتوري، إيديوتوري وبنائي، وصعوبات في تنفيذ تسلسلات حركية وتنسيق ثنائي اليدين.

- بالإضافة إلى كل ما سبق، لوحظت صعوبات واضحة في التعبير والتعرف على العواطف سواء الخاصة بها أو لدى الآخرين، إلى جانب نقص ملحوظ في التعاطف والمهارات الاجتماعية.

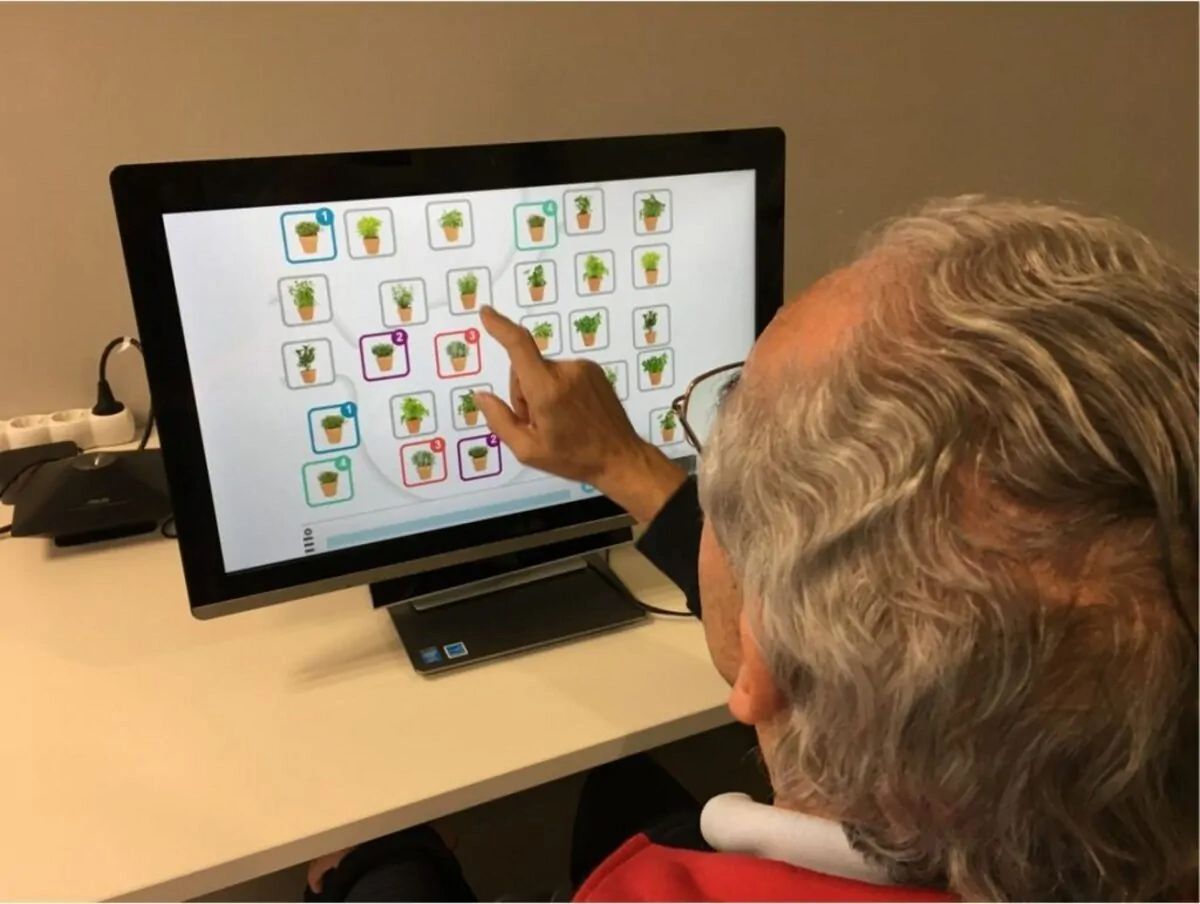

التحسّنات بعد عام من إعادة التأهيل العصبي النفسي

بعد عام من إعادة التأهيل العصبي النفسي، جلسة واحدة أسبوعيًا، حدثت تحسّنات في جميع الوظائف المعرفية، لا سيما في الذاكرة والتعلّم، حيث أصبحت تؤدّي على مستوى مناسب بالنسبة لعمرها.

انعكس هذا التحسّن في الأداء المدرسي للفتاة، حيث اكتسبت استقلالية أكبر في الدراسة المنزلية وتحسّن أداؤها في الواجبات والاختبارات.

هل يمكننا تفسير العُيوب المعرفية لدى المرضى الذين يعانون من إصابة في المخيخ؟

للانتهاء، وللإحاطة بمعنى هذه الحالة السريرية، هل يمكننا تفسير العُيوب المعرفية لدى المرضى المصابين في المخيخ؟ بالطبع.

على الرغم من أن تشوه كياري لا يزال يُعتبر كيانًا سريريًا يسير في الأساس مع نقائص حركية، إلا أن هناك المزيد من المنشورات العلمية التي تؤكد ما كنا نشتبه به فيما يتعلق بهذا التشوه، وبأيّ مرض يؤثر على المخيخ، أي أنه من المرجح جدًا أن يصاحبه نقائص معرفية (4).

الأدبيات المتاحة واضحة. يشارك المخيخ في عمليات متعددة ووظائف مثل الانتباه، التعلّم، الذاكرة، الوظائف التنفيذية، المهارات البصرية المكانية، اللغة، وتنظيم العاطفة والسلوك والاجتماع. أرفق لكم سلسلة من المقالات التي يمكن من خلالها مراجعة الوظائف التي يشارك فيها المخيخ (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18).

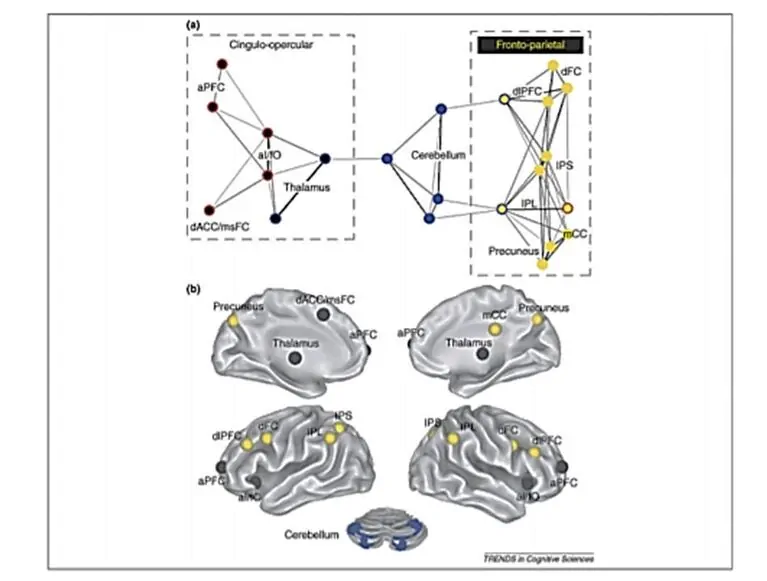

لكن ليس فقط أن المخيخ يشارك في العمليات المعرفية، بل إنه جزء من شبكات دماغية وظيفية، وهي الدعم الحقيقي لـالإدراك (19). كمثال توضيحي، أترك لكم صورة مأخوذة من مقال كلاسيكي لـ Dosenbach وزملائه عام 2008 (20)، تُظهر بطريقة تعليمية كيف يندمج المخيخ في الشبكات الدماغية الوظيفية للتحكم الانتباهي أو التنفيذي.

يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الاتجاه السائد في علم الأعصاب الحالي، والذي ينبغي أن نُدرجه في رؤيتنا كأخصائيين في علم النفس العصبي، هو أن الدماغ يعمل على أساس شبكات وظيفية موزعة على نطاق واسع، ومرنة وقابلة للتكيف مع المهمة الجارية (21,22)، حيث يمكن أن يؤدي تلف أحد مكوناتها إلى تعطيل الشبكة بأكملها (23).

لذلك، وبالنظر إلى كل هذه البيانات، يجب أن نتخلّى عن الفكرة التقليدية التي كانت تجعلنا نتوقع عُيوبًا محددة مرتبطة بضرر دماغي بؤري، ونتوجه حتمًا إلى تغيير في المنظور في التقييم وإعادة التأهيل العصبي النفسي(24).

المراجع

- Federación Española de Malformación de Chiari y Patologías Asociadas. DOSSIER MC (MALFORMACION de CHIARI). متوفر على:http://www.femacpa.com/index.asp?iden=11

- Documento de consenso. Malformaciones de la unión cráneo-cervical (Chiari tipo I y siringomielia). متوفر على:http://www.sen.es/pdf/2010/Consenso_Chiari_2010.pdf

- Federación Española de Malformación de Chiari y Patologías Asociadas. Guía práctica.Disponible en:http://www.femacpa.com/ficheros_noticias/boletin.compressed.pdf

- Rogers, J. M., Savage, G., &Stoodley, M. A. (2018). A Systematic Review of Cognition in Chiari I Malformation. Neuropsychology review, 1-12.

- Baillieux, H., De Smet, H. J., Paquier, P. F., De Deyn, P. P., &Mariën, P. (2008). Cerebellar neurocognition: insights into the bottom of the brain. Clinical neurology and neurosurgery, 110(8), 763-773.

- Kalron, A., Allali, G., & Achiron, A. (2018). Cerebellum and cognition in multiple sclerosis: the fall status matters. Journal of neurology, 265(4), 809-816.

- Baillieux, H., De Smet, H. J., Dobbeleir, A., Paquier, P. F., De Deyn, P. P., &Mariën, P. (2010). Cognitive and affective disturbances following focal cerebellar damage in adults: a neuropsychological and SPECT study. Cortex, 46(7), 869-879.

- Guell, X., Gabrieli, J. D., &Schmahmann, J. D. (2017). Embodied cognition and the cerebellum: perspectives from the dysmetria of thought and the universal cerebellar transform theories. Cortex.

- Van Overwalle, F., Baetens, K., Mariën, P., &Vandekerckhove, M. (2014). Social cognition and the cerebellum: a meta-analysis of over 350 fMRI studies. Neuroimage, 86, 554-572.

- Buckner, R. L. (2013). The cerebellum and cognitive function: 25 years of insight from anatomy and neuroimaging. Neuron, 80(3), 807-815.

- Sokolov, A. A., Miall, R. C., &Ivry, R. B. (2017). The cerebellum: adaptive prediction for movement and cognition. Trends in cognitive sciences, 21(5), 313-332.

- De Smet, H. J., Paquier, P., Verhoeven, J., &Mariën, P. (2013). The cerebellum: its role in language and related cognitive and affective functions. Brain and language, 127(3), 334-342.

- Timmann, D., Drepper, J., Frings, M., Maschke, M., Richter, S., Gerwig, M. E. E. A., & Kolb, F. P. (2010). The human cerebellum contributes to motor, emotional and cognitive associative learning. A review. Cortex, 46(7), 845-857.

- Leggio, M. G., Chiricozzi, F. R., Clausi, S., Tedesco, A. M., &Molinari, M. (2011). The neuropsychological profile of cerebellar damage: the sequencing hypothesis. cortex, 47(1), 137-144.

- Peterburs, J., & Desmond, J. E. (2016). The role of the human cerebellum in performance monitoring. Currentopinion in neurobiology, 40, 38-44.

- Tirapu Ustárroz, J., Luna Lario, P., Iglesias Fernández, M. D., & Hernáez Goñi, P. (2011). Contribución del cerebelo a los procesos cognitivos: avances actuales. Rev Neurol, 301-315.

- Hernáez-Goñi, P., Tirapu-Ustárroz, J., Iglesias-Fernández, L., & Luna-Lario, P. (2010). Participación del cerebelo en la regulación del afecto, la emoción y la conducta. Revista de neurología, 51(10), 597-609.

- Van Overwalle, F., &Mariën, P. (2016). Functional connectivity between the cerebrum and cerebellum in social cognition: a multi-study analysis. NeuroImage, 124, 248-255.

- Maestú, F., Quesney-Molina, F., Ortiz-Alonso, T., Campo, P., Fernández-Lucas, A., & Amo, C. (2003). Cognición y redes neurales: una nueva perspectiva desde la neuroimagen funcional. Rev Neurol, 37(10), 962-6.

- Dosenbach, N. U., Fair, D. A., Cohen, A. L., Schlaggar, B. L., & Petersen, S. E. (2008). A dual-networks architecture of top-down control. Trends in cognitive sciences, 12(3), 99-105.

- Pessoa, L. (2017). A network model of the emotional brain. Trends in cognitive sciences, 21(5), 357-371.

- van den Heuvel, M. P., & Pol, H. E. H. (2011). Exploración de la red cerebral: una revisión de la conectividad funcional en la RMf en estado de reposo. Psiquiatría biológica, 18(1), 28-41.

- Gratton, C., Nomura, E. M., Pérez, F., &D’Esposito, M. (2012). Focal brain lesions to critical locations cause widespread disruption of the modular organization of the brain. Journal of cognitive neuroscience, 24(6), 1275-1285.

- Price, C. J. (2018). The Evolution of Cognitive Models: From Neuropsychology to Neuroimaging and back. Cortex.

إذا أعجبتك هذه التدوينة عن تشوه كياري، فمن المؤكد أنك مهتم أيضًا بقراءة التدوينة التالية:

“تمت ترجمة هذا المقال. رابط المقال الأصلي باللغة الإسبانية:”

Malformación de Chiari tipo I. Caso clínico

اترك تعليقاً