المهارات البصرية المكانية

المهارات البصرية المكانية هي عملية فطرية لأي إنسان ومن ثمّ من المهم تقييمها والتدخل فيها ante أيّ ضرر دماغي خلقي أو مكتسب. في كثير من الأحيان تُخلَط هذه المهارة مع الإدراك أو البراكسيا ويتم تقييمها من خلال نسخ الرسومات، مثل اختبار شكل ري، أو من خلال تكرار النماذج، مثل مكعّبات كوهس أو مقاييس ويكسلر. لكن إذًا، ما هي المهارات البصرية المكانية؟ وهل يتضمن تدخلها فقط النسخ وتركيب الأشياء…؟ على مدار هذا النص سنحاول الإجابة عن هذين السؤالين بهدف فهم العملية البصرية المكانية وتقديم استراتيجيات تسمح بتحسن هذه المهارات عند وجود ضرر دماغي.

التعريف ومكونات المهارات البصرية المكانية

المهارات البصرية المكانية أكثر تعقيدًا من إجراء نسخ لشكل أو تجميع نموذج، فهذه العملية هي مجموعة من المهارات المعرفية المرتبطة بمناطق دماغية تتولى التحليل المكاني للعناصر بهدف تكرارها بدقة; حتى لو كانت هذه العناصر في حالة حركة (Stiles et al., 2020). عند الحديث عن مجموعة من المهارات المعرفية يُشار أساسًا إلى عمليتين: الإدراك البصري المكاني والحركة.

أحد المكونات الرئيسية للمهارات البصرية المكانية هو الإدراك البصري المكاني، الذي يجب تمييزه عن الإدراك البصري أو الغنوزيا البصرية. القدرة على تحديد والتعرّف على جسم تُعرف عادة بالإدراك البصري وهذه مرتبطة بشبكات القِذالية-الصدغية؛ بينما تُعرف القدرة على تحليل كيفية ارتباط المكونات المختلفة في الفضاء لتشكيل كل واحد بالإدراك البصري المكاني وترتبط بشبكات القِذالية-الجدارية (Atkinson, 2002; Roselli, 2015; Stiles et al., 2020).

في العيادة قد نجد مرضى يحافظون على قدرة التعرف على المحفزات البصرية لكن يفشلون عند إجراء نسخ للرسومات أو النماذج. بعض العينات السريرية مثل متلازمة ويليامز، الفصام و/أو التوحد أظهرت قدرة مناسبة على نسخ العناصر المحلية لشكل ما لكن مع صعوبات كبيرة في جمعها في الفضاء (Doniger et al., 2002; D’Souza et al., 2016). في المهارات البصرية المكانية، تُمكّن الوظيفة الحركية من رسم دقيق وبنغمة عضلية مناسبة. في هذه الحالة للمخيخ وزن مهم لكونه مسؤولًا عن التنسيق بين العين واليد لإنتاج رسم مناسب، وتُشارك فيه أيضًا الشبكات الجبهية-المخططية في التحكم الحركي.

المسار الظهري والمهارات البصرية المكانية

اكتُشف أن المحفزات البصرية تسلك مسارين للوصول إلى القشرة القذالية وتنشأ في شبكية العينين. المسار الميغنوسيلولاري ينشأ من خلايا العقد الشبكية كبيرة الحجم ويواصل مساره عبر النواة الركبية الجانبية البطنية، يصعد إلى القشرة البصرية الأولية (V1) ويُسقط إلى المناطق V5 وV7A، الأخدود داخل الجداري والمنطقة الجداريّة السفلية (Labos et al., 2008; Stiles et al., 2020)؛ بينما ينشأ المسار الباركوسيلولاري من خلايا شبكية أصغر حجمًا، يستمر عبر المهاد، ويسقط إلى القشرة البصرية الأولية ومن هناك إلى المناطق V2 وV4 والقشرة الصدغية السفلية (Labos et al., 2008; Stiles et al., 2020).

تُعرف الشبكات التي تشكل المسار الميغنوسيلولاري والقشرة القذالية-الجدارية باسم المسار الظهري وترتبط بـأين وكيف يتموضع الأشياء في الفضاء؛ بينما تُعرَف الشبكات الباركوسيلولارية والقشرة القذالية-الصدغية باسم المسار البطني وترتبط بـما هو الشيء الذي يُشاهَد. لذلك فإن إصابةً في المسار الظهري ستؤدي إلى اضطرابات في المهارات البصرية المكانية؛ بينما سيؤدي خلل في المسار الآخر إلى اضطرابات في تحديد والتعرف على الأشياء.

هشاشة المسار الظهري

مصطلح «هشاشة المسار الظهري» يشير إلى المرضى والفئات السكانية التي وُجدت لديها إصابات دماغية في هذه المناطق وتظهر لديها اضطرابات في المهارات البصرية المكانية (Atkinson & Braddick, 2011). بالإضافة إلى ذلك، تَبَيّن أن المسار الظهري يتفرع بعد ذلك إلى ثلاث شبكات أخرى: الشبكة الجداريّة-القشرية الجبهية ما قبل الجبهية المرتبطة بذاكرة العمل البصرية المكانية؛ الشبكة الجداريّة-ما قبل الحركية المتعلقة بحركة العين والتتبع البصري؛ والشبكة الجداريّة-الصدغية المرتبطة بالملاحة المكانية (Kravitz et al., 2011; van der Ham & Ruotolo, 2017). لذلك من المحتمل أن يُعاني المرضى ذوو هشاشة المسار الظهري أيضًا من اضطرابات في الانتباه البصري الانتقائي، وذاكرة العمل البصرية المكانية، والتوجيه الطبوغرافي.

تطور المهارات البصرية المكانية

تبدأ الشبكات العصبية المشاركة في المهارات البصرية المكانية تطورها منذ الأشهر الأولى من الحياة.

يكشف نموذج أتكينسون ونارديني (2008) أن المهارة البصرية المكانية تبدأ تقريبًا حول الشهر الأول عندما يبدأ الطفل بالتحكم الطوعي في عينيه؛ عند 3 أشهر بمحاولة الوصول إلى الأشياء؛ بين 5 و6 أشهر بالإمساك بالأشياء؛ عند 8 أشهر بالقَبضة اليدوية؛ عند 12 شهرًا بتبادل الأشياء يدويًا؛ بين 12 و18 شهرًا يبدأ في بناء أبراج؛ بين 3 و4 سنوات يصنع نماذج ثنائية الأبعاد وبين 5 و6 سنوات يبدأ في نسخ الأشكال؛ إضافةً إلى أنه بحلول هذا العمر تتكون سيطرة وتماثل نصفي أيمن لهذه المهارات (Roselli, 2015; van der Ham & Ruotolo, 2017). لذلك، قد يكون تأخر اكتساب هذه المعالم التنموية عامل خطر أو عرض إنذار لاضطراب في المهارات البصرية المكانية.

إعادة التأهيل العصبي النفسي للمهارات البصرية المكانية

تُعدّ إعادة التأهيل العصبي النفسي إجراءً يهدف إلى تحسين، إلى أقصى درجة ممكنة، القدرات المعرفية المتأثرة لدى المريض بغرض تحقيق تكيف أمثل في حياته النفسية والعاطفية والاجتماعية والأسرية والمدرسية/العملية (Peña-Casanova et al., 1984). أحد أهداف إعادة تأهيل المهارات البصرية المكانية هو أن يتمكن المريض من إجراء نسخ وتجميع الأشياء بدقةٍ مطابقةٍ للنماذج؛ وهذا لا يقتصر على جعله ينسخ فقط بل يشمل أيضًا تحفيز العمليات المسبقة وتقديم استراتيجيات تسمح بتحسين ترسيخ المهارة البصرية المكانية.

بعض المقالات (Blázquez-Alisente et al., 2004; Serrano-Juárez et al., 2018) التي تناولت تدخل المهارات البصرية المكانية استخدمت أنشطة تتضمن الانتباه الانتقائي، حركة العين، التمييز شكل‑خلفية، الدوران الذهني، من بين أمور أخرى.

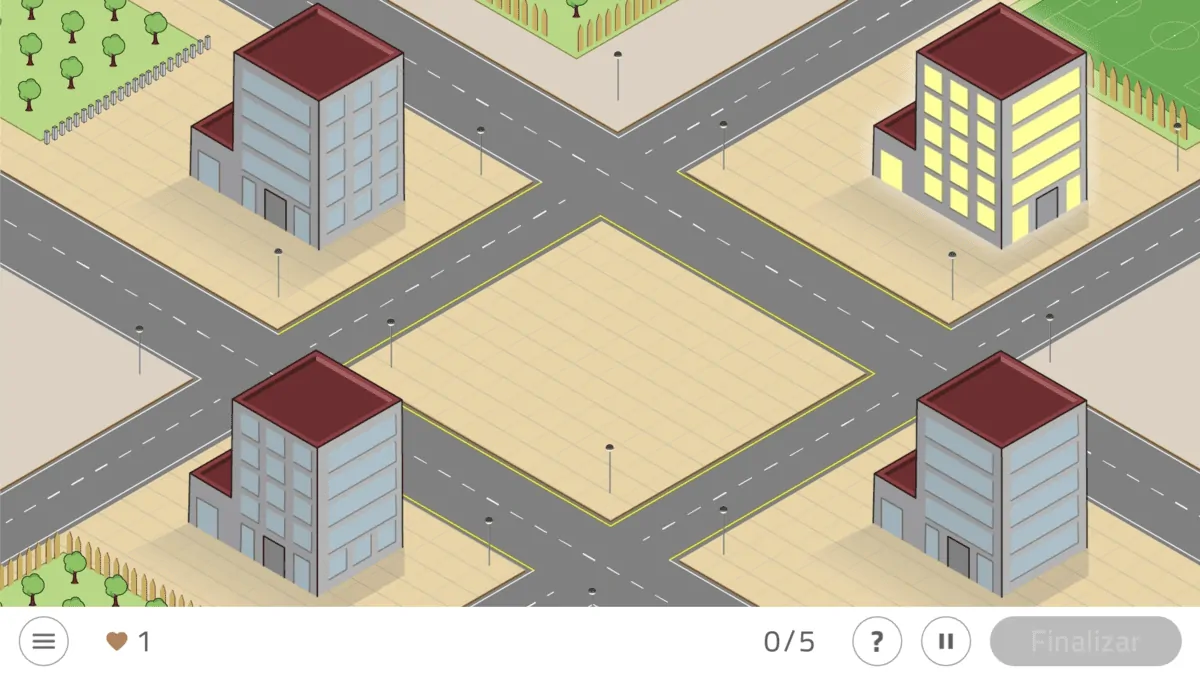

أنشطة للتدخل العصبي النفسي في المهارات البصرية المكانية

فيما يلي تُدرَج 6 أنشطة يمكن استخدامها للتدخل العصبي النفسي في المهارات البصرية المكانية:

مهام المسح البصري

تُعدّ حركة العين مهمة لمسح مناسب يتيح اكتشاف جميع المكونات التي تُكوِّن الشكل. يُطلَب من المريض تتبع رأس قلم متحرّك مع تحريك عينيه فقط؛ أو على الحاسوب يُنشأ محفز يتحرك عشوائيًا على الشاشة ويُطلَب من المريض أن يتبعه بعينيه فقط.

مهام التنسيق البصري الحركي

تُؤدَّى مهمة مشابهة للسابق لكن يُطلَب هنا أن يتبعه بعينيه ومع سبابة يده المسيطرة؛ لاحقًا يمكن مطالبته بأن يفعل ذلك بقلم. تُصمَّم مسارات مختلفة بأشكال متعددة؛ مستقيمة ومنحنية، وبأقطار مختلفة، سميكة ورقيقة. رسم أشكال بربط النقاط.

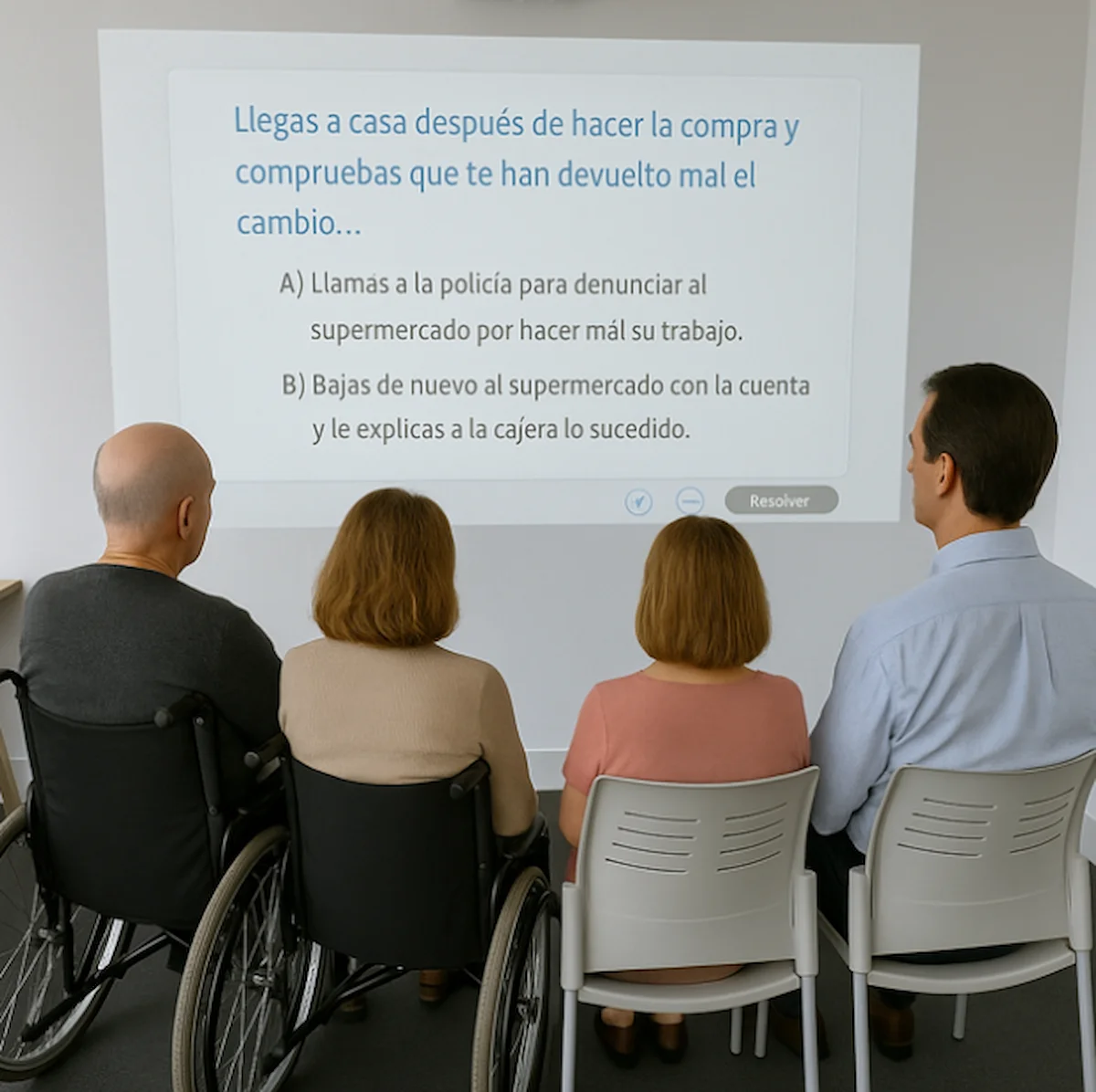

مهام الانتباه الانتقائي

أداء مهام الإلغاء مع تعليمه تتبّعًا من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل؛ في الحالات الشديدة يمكن استخدام إصبعه كدليل. تنفيذ مهام شكل‑خلفية حيث يُطلَب منه أن يُعايِن أو يظلّل بلون مختلف جميع الأشكال التي يجدها.

مهام الإغلاق البصري

لكي يبدأ المريض في التعرف على الأشكال الناقصة يجب أن يتعرّف عليها كاملة أولًا، لذا تُجرى أنشطة تربط بين أشياء و/أو أشكال كاملة ثم تُقلّل اكتمالها تدريجيًا مع التقدّم. تُستخدم استراتيجيات مثل إكمال الشكل ليتمرّن على الإغلاق البصري.

مهام علاقات المكان

لتحسين إدراك الجانبية يُوضع سوار أزرق على اليد اليمنى وسوار أحمر على اليد اليسرى. كما يمكن ممارسة لعبة «سيمون يقول…» بطلب أن يخطو خطوات إلى الأمام، إلى الخلف، إلى اليسار أو إلى اليمين. ارسم خطًا في منتصف الورقة واطلب أن يضع أشياء مختلفة فوقه، تحته، إلى يساره أو إلى يمينه. ضع ثلاثة أشياء على مسافات مختلفة ومع عدد دوائر مختلف بين كلٍ منها، ثم اطلب منه أن يذكر أيها الأقرب وأيها الأبعد؛ يمكنه الاستعانة بعدد الدوائر بين كل جسمين.

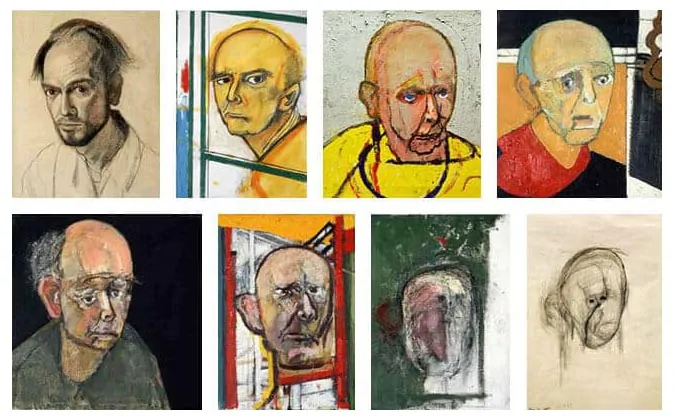

نسخ الرسومات

طَلُب من المريض أن يقوم بنسخ الأشكال لكن باتباع استراتيجية يعلّمها المعالج. على سبيل المثال، ابدأ بتحديد ونسخ الأشكال الأكبر؛ ثم المتوسطة وأخيرًا أضف التفاصيل؛ كما يمكن تنفيذ كل خطوة بلون مختلف حتى الحصول على نسخ متشابهة للنموذج. تركيب وتجميع قطع الألغاز.

الاستنتاجات

يُعدّ التطور السليم لـالمهارات البصرية المكانية مهمًا لأي فرد لأنه ارتبط بعمليات أخرى مثل الحساب والكتابة؛ لذلك فإن التعرّف المبكر وتقييم هذه المهارات سيمكن من إنشاء برامج واستراتيجيات وأنشطة تدخلية تحقق تحسّنًا مبكرًا، والذي قد يؤثر أيضًا على مهارات وعمليات أخرى وحتى على السلوك التكيّفي.

المراجع

- Atkinson, J. (2002). The Developing Visual Brain. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198525998.001.0001

- Atkinson, J., & Braddick, O. (2011). Chapter 15—From genes to brain development to phenotypic behavior: “Dorsal-stream vulnerability” in relation to spatial cognition, attention, and planning of actions in Williams syndrome (WS) and other developmental disorders. En O. Braddick, J. Atkinson, & G. M. Innocenti (Eds.), Progress in Brain Research (Vol. 189, pp. 261–283). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53884-0.00029-4

- Atkinson, J., & Nardini, M. (2008). The neuropsychology of visuospatial and visuomotor development. Child neuropsychology: Concepts, theory and practice, 183–217.

- Blázquez-Alisente, J., Paúl-Lapedriza, N., & Muñoz-Céspedes, J. (2004). Atención y funcionamiento ejecutivo en la rehabilitación neuropsicológica de los procesos visuoespaciales. Rev Neurol, 38(5), 487–495.

- Doniger, G. M., Foxe, J. J., Murray, M. M., Higgins, B. A., & Javitt, D. C. (2002). Impaired Visual Object Recognition and Dorsal/Ventral Stream Interaction in Schizophrenia. Archives of General Psychiatry, 59(11), 1011. https://doi.org/10.1001/archpsyc.59.11.1011

- D’Souza, D., Booth, R., Connolly, M., Happé, F., & Karmiloff-Smith, A. (2016). Rethinking the concepts of ‘local or global processors’: Evidence from Williams syndrome, Down syndrome, and Autism Spectrum Disorders. Developmental Science, 19(3), 452–468. https://doi.org/10.1111/desc.12312

- Kravitz, D. J., Saleem, K. S., Baker, C. I., & Mishkin, M. (2011). A new neural framework for visuospatial processing. Nature Reviews Neuroscience, 12(4), 217–230. https://doi.org/10.1038/nrn3008

مراجع إضافية حول إعادة تأهيل المهارات البصرية المكانية

- Labos, E., Slachevsky, A., Fuentes, P., & Manes, F. (2008). Tratado de neuropsicología clínica. Buenos Aires: Akadia.

- Peña-Casanova, J., Pamies, M. P., García, J. S., & Pulido, J. H. (1984). Rehabilitación de la afasia y trastornos asociados. Masson.

- Roselli, M. (2015). Desarrollo neuropsicológico de las habilidades visoespaciales y visoconstruccionales. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 15(1), 175–200.

- Serrano-Juárez, C. A., Prieto-Corona, D. M. B., & Yáñez-Téllez, M. G. (2018). Intervención Neuropsicológica en un caso de una niña con Síndrome de Williams. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology, 12(2).

- Stiles, J., Akshoomoff, N. A., & Haist, F. (2020). Chapter 17—The development of visuospatial processing. En J. Rubenstein, P. Rakic, B. Chen, & K. Y. Kwan (Eds.), Neural Circuit and Cognitive Development (Second Edition) (pp. 359–393). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814411-4.00017-2

- van der Ham, I. J. M., & Ruotolo, F. (2017). On inter- and intrahemispheric differences in visuospatial perception. En Neuropsychology of space: Spatial functions of the human brain. (pp. 35–76). Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801638-1.00002-1

إذا أعجبتك هذه التدوينة حول إعادة تأهيل المهارات البصرية المكانية، فقد تهمّك هذه المنشورات من NeuronUP:

“تمت ترجمة هذا المقال. رابط المقال الأصلي باللغة الإسبانية:”

Rehabilitación neuropsicológica de las habilidades visoespaciales

اترك تعليقاً